厲害了,我們的語文!

安留敏

一、目標與內容

1.學習目標

(1)閱讀《語文常談》,學習用提煉關鍵詞、標畫關鍵句、繪制思維導圖、做評點標注等方法閱讀學術著作,積累學術著作閱讀經驗。

(2)通過梳理語文知識,使學生掌握介紹事理的方法,培養學生的邏輯思維能力。

(3)通過對語言的分析,讓學生了解漢語的前世今生,提高學生對生活中常見的語言表現藝術的敏感度,根植家國情懷。

2.學習內容

(1)閱讀與積累:利用假期閱讀《語文常談》并做讀書筆記。

(2)表達與交流

①梳理各章節的知識要點,利用思維導圖等方式進行組內或班內介紹。

②選擇有價值的話題進行探討,鼓勵學生通過語言現實例證自己的觀點。

(3)綜合實踐——走進語言現場

①欣賞語言表現藝術,探尋其中包含的語言知識點,提高語言辨別敏感度和語言藝術欣賞力。

②嘗試畫字,發揮學生對漢字的想象力,通過教師引導,加深對漢字的認知。

③寫作有關語言的學術小論文。

3.設計說明

本學習任務計劃安排6課時。

《語文常談》是學生進入高中接觸的第一本學術著作類書籍,雖然它篇幅較小,但對習慣了文學類閱讀的高中生來說,閱讀偏重知識傳授的學術著作是枯燥的、乏味的。就其難易程度來講,并不是很難,但學生很容易因為畏難心理,放棄對書本的閱讀,以一句“看不懂”來逃避對學術著作類書籍的研究。所以,所有的課程設計都必須“激趣”,以紓解學生的畏難情緒。

高中生已具備了一定的閱讀經驗,所以在進行《語文常談》整本書閱讀時,可先讓學生通讀全書,提醒學生利用已有的閱讀經驗來做讀書筆記。這樣既可以讓學生大致了解并不斷接受文章內容,又可以讓學生“試錯”已有閱讀經驗,讓學生發現已有的閱讀經驗并不完全適用于所有類型的書籍,我們應該發現并積累更多的閱讀方法以方便閱讀,從而對書籍類型及閱讀有更清醒的認識。

1964年,呂叔湘先生應《文字改革》月刊之邀連載了八篇有關語言、文字常識的文章,《語文常談》的八個章節就由這八篇文章組成,每一個章節論述一個語言問題。作為論述類文章,《語文常談》各章節條理清楚,例證翔實,語言通俗易懂,是很容易理解的,唯一的難題是學生不熟悉論述對象,所以在通讀的基礎上引導學生進行章節閱讀,在分別梳理了各章語言點后再在更高層級上俯瞰“語文”這個整體。

《語文常談》所講述的內容是大一中文系學生所學習的專業內容,我們并不想把大學的內容搬到高中課堂上對高中生進行知識的傳授,而是想讓學生通過了解語言知識點來增加學生對學習中尤其是生活中語言的敏感度,從而增強學生對語言的理解,習得漢語及漢字中傳承的中國文化,厚植鄉土情懷,根植家國情懷,所以我們會設計多樣的語言及文字的體驗研究課。

二、情境與任務

1.學習情境

每年春晚的語言類節目都是觀眾最期待最喜歡的節目之一,2019年央視春晚相聲《妙言趣語》更是利用語言藝術給觀眾帶來無限歡笑。套用一句時髦的話便是“厲害了,我們的語文!”你認為,除岳云鵬、孫越配合默契,相聲演員表演精彩之外,為什么僅僅靠語言就可以博得滿堂喝彩?語言本身的“妙”和“趣”又在哪里?

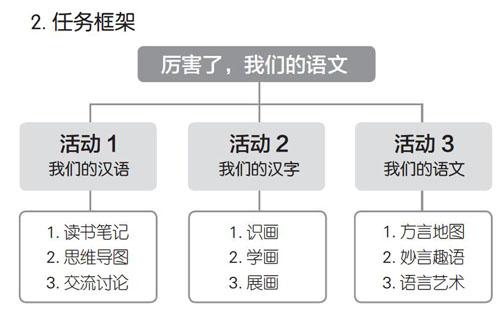

2.任務框架

3.設計說明

所有的課程設計都應該為學生服務,在設計課程時,我們首先需要了解學生的認知狀態、閱讀經驗等情況,只有這樣,才能為學生量身定制適合他們的課程方案。

那對于《語文常談》,學生的畏難心理到底來自哪里?我們認為主要有三點:

一是學術著作類書籍是闡述專業問題的書籍,專業性強,理論性高,非專業人士閱讀此類書籍會有一定的閱讀難度。

二是我國向來不重視語言。古代全才的標準是能文能武,文能詩詞歌賦,武能帶兵打仗。詩詞歌賦是語言的運用并不是語言本體。當代中小學語文教育較為重視“文”而忽略對語言本體的研究,學生僅有的一點語言學知識來自英語學習的知識積累,所以高中生閱讀《語文常談》會覺得知識點多,枯燥無味。

三是所謂的“很難”是因為重視程度不夠,學生自以為漢語是自己從小說到大的語言,自己可以遣詞造句,可以寫文章,對漢語的認知是全面的,無需再像學英語那樣學習語言知識。另一方面,在應試教育下,老師不教,高考不考,就更沒有學習的必要了,所以會以“很難”為借口拒絕閱讀學術著作類書籍。

為此,我們在設計時只有一個出發點:我們不期望學生成為語言學專業人士或語言學家,只希望學生在逐步接受語言知識的同時能體悟現實生活中的語言樂趣。

《語文常談》是一本只有129頁的小冊子,呂叔湘先生并沒有用較多的專業術語,每說明一個語言知識點必用翔實的語言現象例證,深入淺出,生動有趣,特別適用初入語言學大門的高中生閱讀。本書共有八章,第一章是總括,介紹語言和文字,語言和文字要兩條腿走路。第2—7章介紹語文,第8章介紹文字改革。

根據呂叔湘先生在《語文常談》中的知識架構,結合我們的出發點,我們將課程設計為三個板塊。一是“我們的漢語”,照應“語文”的“語”,主要是通過閱讀討論梳理語言知識點,了解語言本體。二是“我們的漢字”,照應“語文”的“文”,主要了解漢字的前世今生,學得漢字文化。這兩個板塊重在知識的梳理,旨在讓學生深化對語言和文字的了解。三是“我們的語文”,這是活動與體驗板塊,旨在讓學生感悟方言的魅力,利用方言、社會流行語、古代經典表達寫就語言藝術作品,體悟語言妙趣。

三、學習資源與線上支持

1.學習資源

(1)必讀

呂叔湘《語文常談》,生活·讀書·新知三聯書店2008年版。

(2)選讀

蘇教版高中語文教材(必修三)(第一模塊),江蘇鳳凰教育出版社2018年版。

廖文豪《漢字樹》,北京聯合出版公司,2017年版。

黃伯榮,廖旭東《現代漢語》(第六版),高等教育出版社2017年版。

葉蜚聲《語言學綱要》,北京大學出版社2010年版。

林西莉《漢字王國》,生活·讀書·新知三聯書店2008年版。

許慎(漢)《說文解字》,中華書局2014版。

裘錫圭《文字學概要》,中華書局1988年版。

2.線上支持

(1)“漢典”網站推薦

(2)中文臺詞網等推薦

四、學習活動示例

1.活動

(1)活動1:我們的漢語

學術著作類書籍不易懂,至少要閱讀三遍才能“見其義”。第一遍要求學生利用假期自己閱讀,利用已有閱讀經驗做讀書筆記;第二遍要求學生用思維導圖的方式對每一個章節進行梳理,最好能自己舉例;第三遍小組討論,小組選擇思路清晰的思維導圖或有困惑的語言知識點或有趣的語言現象面向全班進行介紹,要求有例證。我們相信,經過三遍的閱讀及討論,學生應該大概了解語言知識點。

(2)活動2:我們的漢字

漢字經歷了由畫到寫的過程,最早的文字是甲骨文,多為象形文字,看起來就像一幅畫。為激發學生的興趣,我們結合高中語文課本(必修三)中的《文字王國中的“人”》及其他語言實例向學生介紹文字的演化過程及演化規律。在學生對造字法和用字法有一定了解的基礎上要求學生每人選三個字進行相關文字及文化想象,用畫圖及文字說明的方式進行解說。各小組在深刻討論的基礎上做成手抄報,并向全班交流匯報。

(3)活動3:我們的語文

這是綜合實踐板塊,我們為學生設計了語言使用的實踐活動:一是繪制班級的方言地圖,分享方言與普通話的不同點,體悟方言的味兒;二是欣賞央視春晚相聲《妙言趣語》,找出并討論里面涵蓋的語言知識點;三是結合方言、古代經典表達、當代流行語等編寫一個語言類節目(相聲、小品),排演后全班匯報。

2.評價

(1)活動1:我們的漢語

①個人閱讀筆記:應包括章節題目、主要內容摘抄、記錄不懂的問題、書寫等幾個方面,根據個人表現情況評定等級。

②思維導圖:個人思維導圖評定等級,小組匯報優秀思維導圖給小組加分。

③為提出有價值的問題的學生加小組分。

(2)活動2:我們的漢字

①個人畫字:依據圖形的相似性、文字說明的合理性,給予百分制打分。

②小組展圖:依據手抄報的美感度、黑板展示的合理性,給優勝小組加分。

(3)活動3:我們的語文

①繪制班級方言地圖:為能舉出特色方言實例的個人加小組分。

②寫作語言藝術節目劇本:根據語言的美感、邏輯合理性、劇本趣味性等方面給予百分制打分。

③合作匯報演出:為上臺表演的同學加小組分。

3.教學提示

五、綜合測評

1.綜合測評

任選一種語言現象或當代流行的語言熱點問題進行評析,要求擺事實,分析合理,有一定的專業性,不少于800字。

2.參考答案和評價思路

我們并不需要學生寫出專業的學術論文,而是希望學生看到一種語言現象,能夠分析語言背后的原因,并對其合理性做出較為專業的解釋,邏輯思路清晰合理。

3.設計說明

學術著作類書籍區別于文學類書籍,學術著作類書籍的綜合測評就應區別于一般的讀后感,測評里要有學生對語言及語言現象的觀察并能做出合理解釋。比如近來流傳的新版教材將“鄉音無改鬢毛衰”的“衰”改為“shuāi”,將“遠上寒山石徑斜”的“斜”改為“xié”,學生持什么觀點?以此來檢驗學生對語言及語言現象的敏感度和掌握程度。我們要求學生以書面形式呈現,以提高學生的邏輯水平和專業小論文的寫作能力。

六、教學反思

教學方法較為傳統,未能充分利用先進的教學手段進行教學。受小組教學的限制,在進行教學評價時,評價的分值最好只有一種,這樣有利于將同一名學生的所有成績相加,讀完整本書時,更能直觀地看出一名學生的活躍度和學習情況。

“知其然知其所以然,每當會意,便怡然自得。”通過強調語言學習及研究的重要性,告訴學生做學術研究就是探知為什么,只有將問題想明白了,才會有豁然開朗之感,我們對世界的認知才會更深刻。