智慧運營大數據下的電網企業風險管理深化應用

李海群 陸煜

【摘要】 ?文章深入探索以大數據為抓手的電網企業風險管理運行機制的應用,以“精準風控”為目標,以大數據下風險管理框架為指導,從風險管理的難點、焦點問題出發,對大數據方法論、技術、標準、流程等在風險管理領域的融合應用進行可行性研究和重點攻關,為提高電網企業風險量化評估分析、提前預警及精準應對能力提供方法工具。

【關鍵詞】 ??風險管理;大數據;精準風控

【中圖分類號】 ?F275 ?【文獻標識碼】 ?A ?【文章編號】 ?1002-5812(2019)14-0004-04

一、傳統風險管理與大數據風險管理的比較

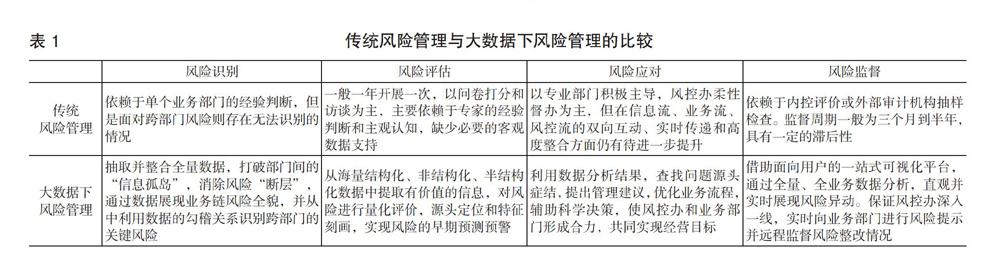

大數據,作為電網企業發展的重要戰略資源,也將深刻影響風險管理的變革,為風險管理謀求新的機遇。傳統風險管理,過程是斷續的,缺乏完整性,風控被看成是規避不利的因素,依靠職能拉動。而大數據下的風險管理,風險通過數據表達,數據依附業務體現,因此整個過程是連續不斷的,依靠流程拉動,突出了風險在實現經營目標過程中的重要價值,使得風險管理工作的實質從在業務發展和風險規避之間尋求平衡轉變為促進業務保值增值,謀求雙贏。詳見表1。

二、大數據下風險管理的創新思路

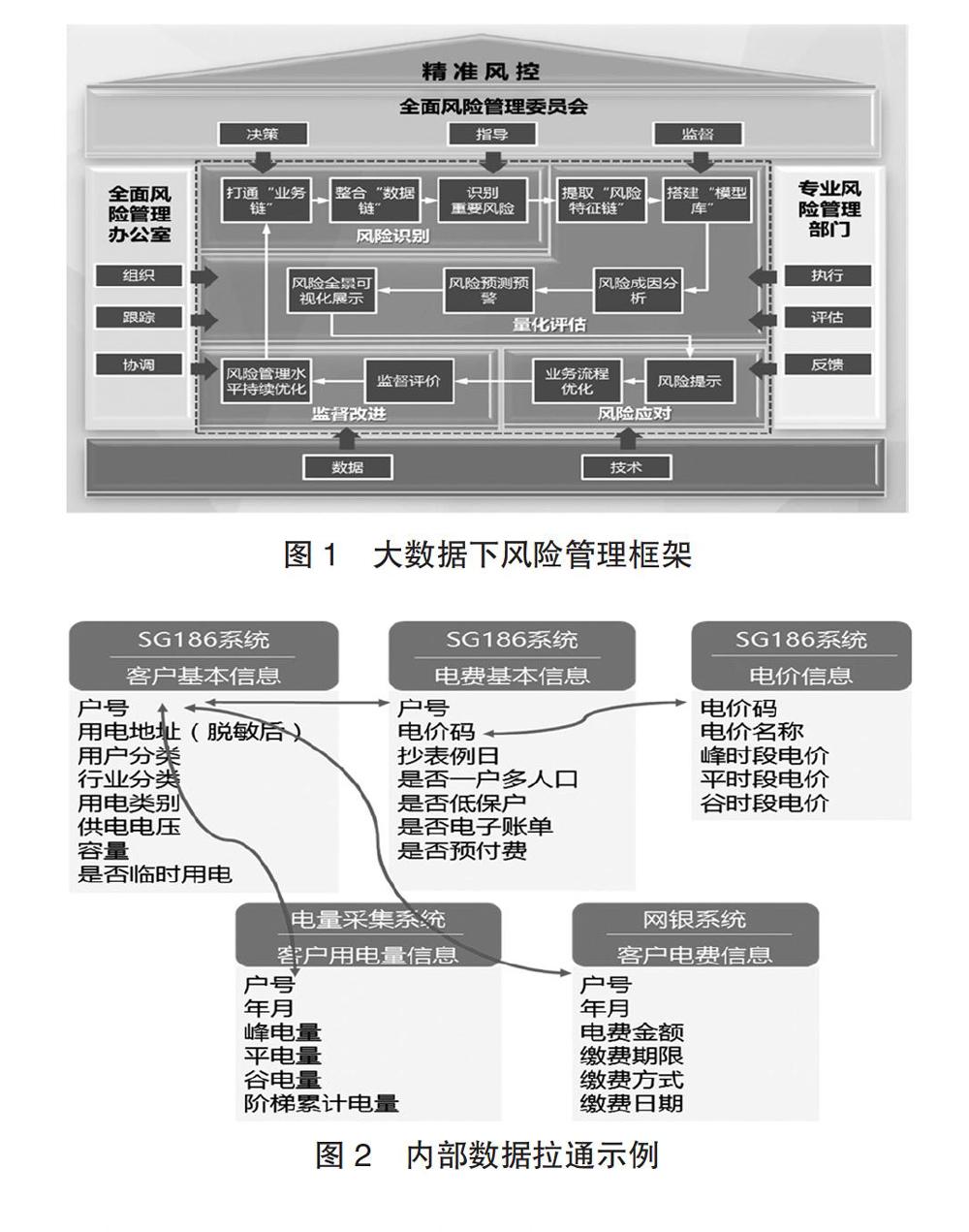

大數據下的電網企業風險管理以“一個目標,兩個支撐,三個協同,四大環節”為主線,有效推進風險管理與經營業務的有機融合,全面提升風險管理的應用價值。

一個目標,即從價值鏈風險防范出發,通過風控的智能化管理,實現“精準風控”的目標,全面提升電網企業風險響應水平和決策輔助能力。

兩個支撐是以數據和大數據技術為支撐。數據資源是大數據下風險管理的基礎,是電網企業重要的戰略資產,是生產管理過程中的基本要素。數據通過共享、交叉復用、有機整合后將產生新的信息,大幅增值,為生產經營提供更精準的服務。而大數據技術則是數據價值開發和釋放的關鍵因素,數據資源的挖掘深度高度依賴于數據分析技術,通過數據分析技術可以將隱沒在一大批看來雜亂無章的數據中的信息集中、萃取和提煉出來,以找出所研究對象的內在規律,是大數據下風險管理的硬實力體現。

三個協同是確保全面風險管理委員會、全面風險管理辦公室、專業風險管理部門三者在推動風險治理方面的協同。其中,全面風險管理委員會作為電網企業全面風險管理的領導機構,在客觀數據支撐的基礎上進行風險的科學決策和統籌部署,并定期監督風險應對方案的落實情況。風委會下設全面風險管理辦公室,依靠風險量化模型分析風險成因和風險走向,及時向業務部門進行風險提示,并通過模型預測的風險值高低變化動態監控風險的整改情況。電網企業各業務部門負責專業風險防控,在大數據和風險量化技術的支持下及時發現早期風險,盡快完成整改,實現業務流程的不斷優化。

四大環節是指通過“風險識別-量化評估-風險應對-監督改進”對風險管理的工作路徑進行優化,形成管理閉環,持續提升風險管理的軟實力。風險識別環節,通過數據的整合打通部門壁壘,形成以數據為載體的業務鏈條,并利用數據特征識別重要風險,形成風險特征鏈。量化評估環節,通過風險量化模型沿風險特征鏈向前端回溯,可定位其源頭成因;向后延展,則可實現風險的預測預警,形成“風險+數據+場景”的全景風險展示,支撐風險管理的全局部署。風險應對環節,針對風險模型的預測結果和風險標簽庫向風險責任部門進行智能化的風險提示,形成差異化風險應對建議。監督改進環節,通過內控評價和實時監督等方式動態跟蹤其改進結果,實現風險管理水平的持續優化。詳見圖1。

三、大數據下風險管理的創新做法

(一)協同化管控,優化風險識別

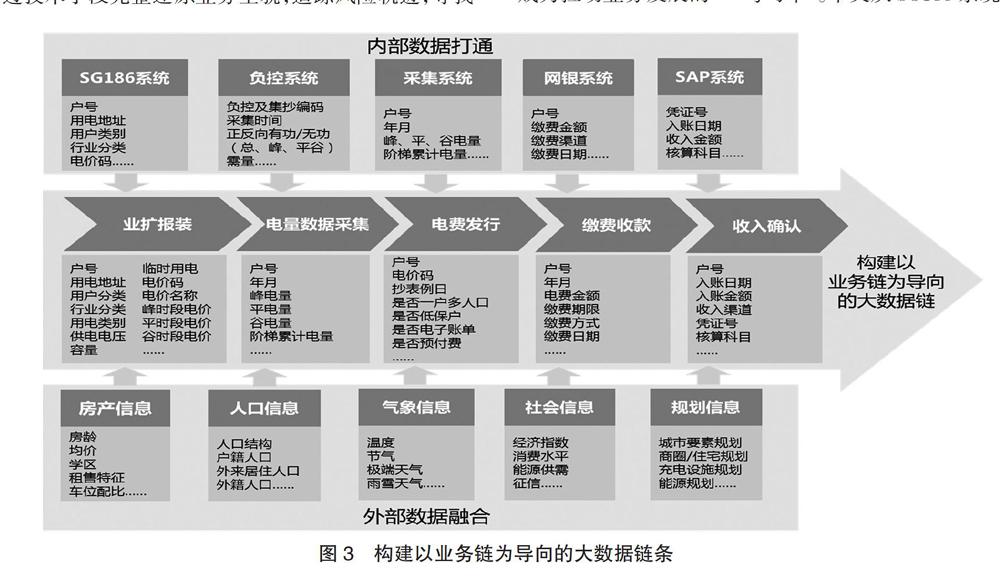

1.數據破冰,編織一體化風險網絡。以風險為抓手,以業財數據共享為突破點,打造與風險相匹配的業務數據鏈條,超越部門的界限,從流程的視角治理風險,逐步形成與業務相匹配的一體化風險網絡。通過數據的拉通,將識別無形的風險轉化成識別有形的、可辨識的數據,為主觀的風險管理賦予了客觀的數據基礎。詳見圖2。

2.內外融合,深化風險數據鏈協同。長期以來電網企業積累了大量的內部業務數據,但是對外部數據的關注度不夠,不利于電網企業內部運營效率效果的深入分析。大數據打破了傳統數據的邊界,改變了過去業務分析僅僅依靠電網企業內部業務數據的局面。利用來自互聯網和信息機構的各種外部數據,經過轉化、裝載,與電網企業內部數據進行整合、勾稽,形成多維度風險數據池,加快形成數據智慧集群,推動數據向高端價值躍升。

利用內部數據打通,外部數據融合,電網企業可以構建起以業務鏈為導向的大數據鏈條,抹平部門間的數據“鴻溝”,充分發揮數據的“集群優勢”,展現業務全貌,給風險管理以扎實的業務“土壤”,實現風險從“局部治理”向“全局統籌”的跨越。詳見圖3。

(二)價值化轉型,量化風險評估

1.特征發現,聚焦數據價值新內涵。將電網企業SG186系統、采集系統、SAP系統,以及外部多渠道收集的數據,進行標準化處理,實現各系統間、系統與外部的數據鏈貫通,推動各系統搭載的電量、電費、核算等業務模塊有機整合。通過技術手段完整還原業務全貌,追蹤風險軌跡,尋找數據規律,繼而發現風險特征。詳見下頁圖4。

2.決策輔助,培育風險管理新動能。在經濟新常態下,推動風險管理與戰略決策的協同支撐,實現傳統風險管理的轉型升級,從“單引擎”驅動向“雙引擎”驅動平衡發展,成為拉動業務發展的“一駕馬車”。本文從SG186系統中電動車充電樁用戶入手,作為電網企業實現電能替代,尋找新的利潤增長點的特色亮點,探索以數據為抓手培育風險管理新動能的可能性,即,通過數據挖掘風險,通過風險發現機會,通過機會指導決策,形成“數據客觀、風險增值、決策科學”的良性互動。詳見圖5。

(三)個性化響應,深化風險應對

1.標簽管理,創新精準施策新模式。利用大數據建模,將營銷數據、用戶數據、地理環境數據等進行有機整合。以“標簽”的形式,構建多層次、多視角、立體化的電力用戶畫像,全面刻畫用戶特征,使營銷業務人員能夠快速獲取用戶的基本信息、用電習慣、行為特征、繳費行為等信息,針對不同用戶提出不同的響應方案,從而精準發力,推廣差異化應對策略,構建更高效的風險防范機制。詳見圖6、圖7。

2.早期預警,打造過程性解決方案。與傳統管理“治已病”不同,大數據下的風險管理更注重“治未病”,防風險于未然。通過對歷史數據的分析挖掘,刻畫電力用戶的行為特征,并利用行為慣性,提前預測未來風險發生的可能性,大大前置了風險防控關口,將治理風險本身轉化為治理風險發生的過程,不僅為風控預留了足夠的響應時間,也為風控與業務流程的融合提供了一種新的思路,從“被動”提示向“主動”預警轉變。詳見下頁圖8。

(四)智能化應用,強化風險監督

1.技術進步,升級大數據硬件支撐。本文對風險量化模型進行了進一步的升級,在傳統邏輯回歸模型的基礎上,利用機器學習技術提升風險量化水平和風險預測能力。相較傳統依賴于硬件代碼和事先人為定義的規則搭建風險量化模型,機器學習可以“數據自學習,規律自尋找,特征自識別,風險自預測,模型自成長”,實現從“單模型”向“多模型”的跨越,初步顯現了人工智能的特征。詳見下頁圖9。

2.規則重構,提高風險多維度監督。機器學習的使用以及大數據處理模型的優化,大幅提升了電網企業對風險實時監督的效率及效果。傳統實時監督規則主要依賴于人為設置的閾值和指標,這種做法在實際應對外部環境及用電行為變化時,由于預設的數值無法及時修改,靈活性較差,且存在一定的滯后性。而利用機器學習模型的自我學習和自我成長特性,則可在沒有人為干預的情況下,自發尋找風險的實時監督規則,并且根據反饋的結果不斷動態優化自己的模型表達,保證監督規則的持續完善,使監督規則“活了起來”。

四、大數據下風險管理的實踐效果

通過大數據下的風險管理實踐,電網企業進一步推動風險和業務的融合,突出風險管理在經營活動中決策輔助和業務提升的作用。借助大數據技術,風險管理不再是一項單獨的活動,而是從價值角度對前臺業務進行量化的事前預測預警,并把這些重要的信息反饋到風險的主責部門,從而為其行動提供參考,扮演了策略咨詢專家的角色。

(一)著力傳統風控動能升級,創造新型風控管理價值

在以對風險糾偏,滿足合規要求為目標的傳統風控方面,利用大數據技術可以快速、高效、實時、全量、多樣化地定位流程中的風險漏洞,發現數據的邏輯錯誤,提升風控效率效果,實現合規升級,為業務全力守住風險紅線。

(二)突破關鍵風險孤立防范,提升一體化抗風險能力

大數據下風險管理的視野超越了傳統的風險管理范疇,避免因“部門墻”導致的信息孤島,使各部門形成統一的控制目標和行動計劃,協調和整合各部門的風險管理職能,實現在全電網企業范圍內有效分配和管理風險。

(三)借助數據特征標簽管理,個性定制風控應對方案

利用標簽技術對風險進行細分,形成差異化的風險應對方案,避免“一刀切”粗放式的風險治理方式,真正實現風險的“精益”管理。

(四)融合技術體系硬件創新,實現風控管理模式變革

通過近些年大數據下風險管理項目的實戰積累,電網企業引入數據治理、分析模型、機器學習,在大數據技術方面和管理模式方面,均實現了重大突破,為風險管理的創新發展提供了新的機遇和思路。J

【主要參考文獻】

[1] 馬淼,溫素彬.基于大數據的電信企業風險管理及應用[J].會計之友,2017,(22).

[2] 王亞娟.管理會計工具方法的應用[J].現代經濟信息,2015,(12):212-213.

[3] 朱曉虹.企業財務大數據與財務管理[J].國際商務財會,2018,(2):73-75.

[4] 楊有紅.企業戰略與管理會計方法運用[J].商業會計,2017,(5):26-27.