綜合療法治療牙周牙髓聯合病變的臨床可行性研究

陳琳

【摘要】 目的 探討綜合療法治療牙周牙髓聯合病變的臨床可行性。方法 100例(125顆患牙)牙周牙髓聯合病變患者, 隨機分為綜合治療組(50例, 61顆患牙)與對照組(50例, 64顆患牙)。對照組采取常規治療, 綜合治療組采取綜合治療。比較兩組臨床治療效果;治療前后咀嚼功能評分、牙周袋深度、咬合功能評分、齦溝出血指數;牙周叩痛癥狀消失時間、咀嚼功能改善時間、牙周探診改善時間;不良事件發生情況。結果 綜合治療組患者臨床治療總有效率為100.00%, 明顯高于對照組的78.00%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前, 兩組咀嚼功能評分、牙周袋深度、咬合功能評分、齦溝出血指數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 綜合治療組咀嚼功能評分(8.16±1.21)分、牙周袋深度(3.02±0.12)mm、咬合功能評分(8.46±1.44)分、齦溝出血指數(1.21±0.12)均優于對照組的(7.52±1.25)分、(4.11±0.23)mm、(7.34±1.23)分、(1.79±0.34), 差異具有統計學意義(P<0.05)。綜合治療組牙周叩痛癥狀消失時間(2.12±0.21)d、咀嚼功能改善時間(3.46±1.01)d、牙周探診改善時間(5.02±0.11)d均明顯短于對照組的(6.50±1.13)、(5.57±2.02)、(8.57±1.21)d, 差異具有統計學意義(P<0.05)。綜合治療組患者不良事件發生率6.00%(3/50)低于對照組的20.00%(10/50), 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 綜合治療方案治療牙周牙髓聯合病變效果好, 可有效降低牙齒松動、叩痛、牙周炎發生率, 并更好地改善咀嚼功能。

【關鍵詞】 綜合療法;牙周牙髓聯合病變;應用效果;臨床可行性

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.24.037

近年來, 隨著人們生活水平的不斷提高, 我國牙周病的發病率逐年上升, 人們對口腔疾病的治療要求也越來越高。其中, 牙周牙髓聯合病變在人群中較為常見, 患病率隨年齡增長而增加[1]。牙周牙髓聯合病變是指同一顆牙并存牙髓病變和牙周病變, 因此, 其臨床表現既具有牙髓病的特征, 又具有牙周病的特征, 很難診斷和治療。根管治療一直是牙周牙髓聯合病變的重要治療方法, 雖然它有助于抑制患者的疾病進展, 但效果并不理想。因此, 探索具有顯著療效的治療方法尤為重要。本研究分析了綜合療法治療牙周牙髓聯合病變的臨床可行性, 報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇本院2017年4月~2018年2月治療的100例(125顆患牙)牙周牙髓聯合病變患者, 隨機分為綜合治療組(50例, 61顆患牙)與對照組(50例, 64顆患牙)。

對照組年齡21~71歲, 平均年齡(45.25±12.41)歲;原發性牙髓病繼發牙周病34例, 原發性牙周病繼發牙髓病16例;牙周牙髓聯合病變病程1~4年, 平均病程(2.57±0.78)年。綜合治療組年齡21~72歲, 平均年齡(45.57±12.47)歲;原發性牙髓病繼發牙周病33例, 原發性牙周病繼發牙髓病17例;

牙周牙髓聯合病變病程1~4年, 平均病程(2.55±0.72)年。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 對照組采取常規治療, 即常規實施根管治療, 徹底清除壞死組織后消毒, 再實施根管充填, 減輕根管內容物對根尖周圍組織不良刺激。綜合治療組則采取綜合治療, 主要內容如下。①牙髓治療。結合患者情況實施傳導阻滯麻醉, 從面開髓, 之后規范切除冠髓, 拔除根髓之后, 有效擴通根管, 之后實施常規消毒, 結束填充后, 根據相關要求進行牙體磨改, 清除創傷。②牙周治療。結合患者情況實施牙周齦上潔治和齦下刮治基礎治療, 并實施牙周袋沖洗和上藥處理, 必要時進行牙周手術。③術后宣教。治療結束后, 對患者進行健康教育, 說明保持良好口腔衛生的重要性, 囑其定期進行復查。

1. 3 觀察指標及判定標準 比較兩組臨床治療效果;治療前后咀嚼功能評分、牙周袋深度、咬合功能評分、齦溝出血指數;牙周叩痛癥狀消失時間、咀嚼功能改善時間、牙周探診改善時間;牙齒松動、牙周叩痛、牙周炎等不良事件發生情況。療效判定標準:顯效:病情恢復正常, 牙周叩痛等癥狀體征消失, 咀嚼功能等均恢復正常;有效:相關癥狀等改善>50%;無效:達不到上述標準。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%[2]。咀嚼功能、咬合功能采用自制量表對每例患者進行評價, 評分越高表示功能越好;牙周袋深度、齦溝出血指數則是對每顆患牙進行測定。

1. 4 統計學方法 采用SPSS11.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

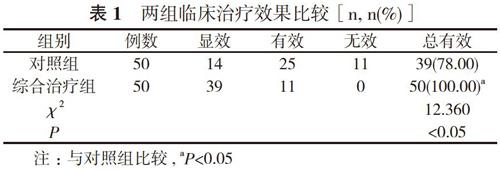

2. 1 兩組臨床治療效果比較 綜合治療組患者臨床治療總有效率為100.00%, 明顯高于對照組的78.00%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組治療前后咀嚼功能評分、牙周袋深度、咬合功能評分、齦溝出血指數比較 治療前, 對照組咀嚼功能評分(4.18±1.56)分、牙周袋深度(5.33±1.26)mm、咬合功能評分(4.02±1.21)分、齦溝出血指數(2.56±0.51)與綜合治療組的(4.13±1.22)分、(5.21±1.28)mm、(4.01±1.26)分、(2.57±0.54)比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 綜合治療組咀嚼功能評分(8.16±1.21)分、牙周袋深度(3.02±0.12)mm、咬合功能評分(8.46±1.44)分、齦溝出血指數(1.21±0.12)均優于對照組的(7.52±1.25)分、(4.11±0.23)mm、(7.34±1.23)分、(1.79±0.34), 差異具有統計學意義(P<0.05)。

2. 3 兩組牙周叩痛癥狀消失時間、咀嚼功能改善時間、牙周探診改善時間比較 綜合治療組牙周叩痛癥狀消失時間(2.12±0.21)d、咀嚼功能改善時間(3.46±1.01)d、牙周探診改善時間(5.02±0.11)d均明顯短于對照組的(6.50±1.13)、(5.57±2.02)、(8.57±1.21)d, 差異具有統計學意義(P<0.05)。

2. 4 兩組不良事件發生情況比較 綜合治療組患者牙齒松動、牙周叩痛、牙周炎等不良事件發生率6.00%(3/50)低于對照組的20.00%(10/50), 差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

牙周炎和牙髓炎都是口腔疾病中的常見疾病, 其發生在患者的牙周和牙髓的不同組織中。從組織學的角度來看, 牙髓和牙周組織均來自中胚層組織, 牙髓與牙周組織有密切的組織關系[3-5], 這成為生理和病理條件之間相互作用的基礎。臨床醫生在疾病發作時很容易忽視繼發于牙髓病的原發性牙周病, 影響病情的晚期診斷。如果患者的牙齒有叩診不適和松弛, 但沒有牙周組織破壞的癥狀, 非振動性牙髓患者應立即進行根管和牙周治療。繼發于牙周病的原發性牙髓病患者需要在疾病發作后接受牙髓治療。如果患者有急性癥狀, 應在牙周治療前對患者進行牙髓治療。對于牙周牙髓聯合病變患者, 無論疾病類型如何, 均應進行綜合治療, 可以有效提高其臨床療效, 促進疾病的早期康復[6-8]。

本研究中, 對照組采取常規治療方案, 綜合治療組則采取綜合治療方案, 結果顯示, 綜合治療組患者臨床治療總有效率為100.00%, 明顯高于對照組的78.00%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前兩組咀嚼功能評分、牙周袋深度、咬合功能評分、齦溝出血指數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 綜合治療組咀嚼功能評分(8.16±1.21)分、牙周袋深度(3.02±0.12)mm、咬合功能評分(8.46±1.44)分、齦溝出血指數(1.21±0.12)均優于對照組的(7.52±1.25)分、(4.11±0.23)mm、(7.34±1.23)分、(1.79±0.34), 差異具有統計學意義。綜合治療組牙周叩痛癥狀消失時間(2.12±0.21)d、咀嚼功能改善時間(3.46±1.01)d、牙周探診改善時間(5.02±0.11)d均明顯短于對照組的(6.50±1.13)、(5.57±2.02)、(8.57±1.21)d, 差異具有統計學意義(P<0.05)。綜合治療組患者牙齒松動、牙周叩痛、牙周炎等不良事件發生率6.00%(3/50)低于對照組的20.00%(10/50), 差異具有統計學意義(P<0.05)。

總之, 綜合治療方案治療牙周牙髓聯合病變效果良好。

參考文獻

[1] 高琰. 綜合療法治療牙周牙髓聯合病變的臨床效果觀察. 臨床研究, 2018, 26(9):74-75.

[2] 翟翰超. 牙周-牙髓聯合病變的綜合治療. 全科口腔醫學電子雜志, 2018, 5(18):85-86.

[3] 張強. 綜合治療牙周-牙髓聯合病變的治療效果觀察. 現代診斷與治療, 2017, 28(13):166-167.

[4] 雷鄧, 黎朗. 綜合治療方法在牙周-牙髓聯合病變臨床治療中的應用. 中國醫藥指南, 2017, 15(12):191.

[5] 劉立亞, 許靜, 李瀾江. 牙周牙髓聯合病變綜合治療的臨床觀察. 當代醫學, 2017, 23(6):79-81.

[6] 陳思潔. 綜合療法治療牙周牙髓聯合病變的臨床療效觀察. 安徽醫學, 2013, 34(9):1323-1325.

[7] 吳祥宇, 鄭芬. 綜合療法治療牙周-牙髓聯合病變的療效分析. 中國醫刊, 2014, 49(1):94-95.

[8] 張舫, 丁夢, 王南南, 等. 綜合療法治療牙周牙髓聯合病變的臨床療效觀察. 醫藥前沿, 2017, 7(18):226-227.