推拿結合叩刺督脈及膀胱經治療亞急性失眠的臨床觀察

肖永杰 丁洪磊 劉震 崔述生

【摘要】 目的 觀察亞急性失眠患者接受推拿結合叩刺督脈及膀胱經治療的臨床療效。方法 80例

亞急性失眠患者, 采用隨機數字表法分為對照組和治療組, 各40例。對照組予以口服艾司唑侖片治療, 治療組予以推拿結合叩刺督脈及膀胱經治療。比較兩組治療效果及治療前后匹茲堡睡眠質量指數(PSQI)各項評分。結果 治療組總有效率95.0%顯著高于對照組的80.0%;治療后, 治療組PSQI總分4(2, 15)分顯著低于對照組的7(2, 14)分, 差異有統計學意義(P<0.05);兩組入睡時間、睡眠質量、日間功能障礙評分比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 推拿結合叩刺督脈及膀胱經治療可更好地幫助亞急性失眠患者改善睡眠, 具有推廣價值。

【關鍵詞】 推拿;叩刺;亞急性失眠;臨床觀察

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.20.057

Clinical observation on massage combined with acupuncture at Du meridian and bladder meridian in the treatment of subcacute insomnia? ?XIAO Yong-jie, DING Hong-lei, LIU Zhen, et al. Department of Massage, Beijing Traditional Chinese Medicine Hospital Huairou Hospital, Beijing 10140, China

【Abstract】 Objective? ?To observe the clinical efficacy of massage combined with acupuncture at Du meridian and bladder meridian in the treatment of subcacute insomnia patients. Methods? ?A total of 80 subacute insomnia patients were divided by random number table method into control group and treatment group, with?40 cases in each group. The control group was treated with oral administration of estazolam tablets, and the treatment group was treated with massage combined with acupuncture at Du meridian and bladder meridian. The treatment effect and Pittsburgh sleep quality index (PSQI) score before and after treatment was compared between the two groups. Results? ?The treatment group had significantly higher total effective rate as 95.0% than 82.5% in the control group. After treatment, the treatment group had significantly lower PSQI score as 4(2, 15) points than 7(2, 14) points in the control group. Their difference was statistically significant (P<0.05). Both groups had statistically significant difference in sleep time, sleep quality, daytime dysfunction score (P<0.05). Conclusion? ?Massage combined with acupuncture at Du meridian and bladder meridian can better help improve the sleep quality of patients with subacute insomnia and it contains promotion value.

【Key words】 Massage; Acupuncture; Insomnia; Clinical observation

失眠是指患者對睡眠的質和(或)量不滿意, 白天的社會功能受到影響的主觀感受[1]。祖國醫學理論中, 失眠又稱為不寐, 認為其原因多與臟腑功能失調相關, 一般指入睡困難或無法在較長時間內維持睡眠狀態, 臨床表現為早醒、入睡困難甚至是徹夜難眠, 影響白天的精神及精力, 對人們的生活及工作帶來嚴重不利影響[2, 3]。失眠根據病程通常分為急性失眠、亞急性失眠和慢性失眠。臨床目前主要的干預方式包括心理治療、藥物治療、物理治療及中醫治療幾大類。其中中醫推拿、針灸療法, 因療效可靠、不良反應少、患者依從性好、無藥物副作用等優勢, 已被廣泛地應用。本研究即針對亞急性失眠患者接受推拿結合叩刺督脈及膀胱經治療的臨床效果進行分析, 以其有能提供有效臨床參考。現報道如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2016年5月~2018年4月本院推拿科接診的80例亞急性失眠患者, 采用隨機數字表法分為對照組和治療組, 各40例。對照組中男23例, 女17例;年齡21~64歲, 平均年齡(43.94±6.69)歲;平均病程(39.07±5.13)d。治療組中男21例, 女19例;年齡23~65歲, 平均年齡(44.05±6.69)歲;平均病程(40.83±4.90)d。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 診斷標準 根據《中國成人失眠診斷與治療指南》(2012版)關于失眠的診斷標準[4]:存在下列癥狀之一:①入睡困難, 睡眠維持障礙, 早醒, 睡眠的質量下降, 晨醒后無恢復感;②在有條件睡眠且環境適合睡眠的情況下仍出現上述癥狀;③患者主訴至少下列一種與睡眠相關的日間功能損害:疲勞或全身不適, 注意力、注意維持能力或記憶力減退, 學習、工作和(或)社交的能力下降, 情緒易波動或易激惹, 日間思, 興趣、精力減退, 工作或駕駛過程中錯誤傾向增加, 緊張、頭暈、頭痛, 或與睡眠缺失有關的其他軀體癥狀, 對于睡眠過度關注。

1. 3 納入標準 ①均存在不同程度的入睡困難、睡后易醒等癥狀, 符合上述失眠的診斷標準;②病程為 1~6個月;③同意加入本研究并簽署知情同意書者。

1. 4 排除標準 ①重度通氣功能障礙患者;②中重度阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征患者;③重癥肌無力患者;④肝腎功能異常患者;⑤嚴重心腦血管疾病患者;⑥語言障礙或認知障礙患者;⑦精神疾病或既往精神疾病史患者;⑧拒絕參與研究患者。

1. 5 治療方法

1. 5. 1 對照組 根據《中國成人失眠診斷與治療指南》推薦的藥物治療方法, 采用傳統的苯二氮類藥物艾司唑侖片在每日睡前口服, 1 mg/d, 1周為1個療程, 共治療1個療程。

1. 5. 2 治療組 采用推拿結合叩刺督脈及膀胱經治療。叩刺督脈及膀胱經法:患者取俯臥位, 裸露背部皮膚, 常規消毒后, 醫生用梅花針依次叩刺督脈及膀胱經第一、二側線。督脈由大椎穴向下叩刺至腰陽關穴, 膀胱經第一側線由大杼穴向下叩刺至大腸俞穴, 膀胱經第二側線由附分穴向下叩刺至志室穴。注意叩刺時針尖與皮膚垂直, 力度均勻, 每條經線叩刺3~5遍, 以皮膚微發紅不出血為度[5-7]。其后, 患者繼續取俯臥體位, 推拿者站立于患者一側, 首先以拇指與多指配合揉捏頸部肌肉3~4遍, 再找準兩側風池穴, 兩手拇指置于風池穴并輕輕點按。再指導患者調轉體位, 轉為仰臥, 推拿者坐于患者頭頂附近, 雙手拇指打開并依次輕柔按壓睛明穴、印堂穴、太陽穴、神庭穴、百會穴及四神聰穴;隨后用兩手大魚際分推前額, 再找準頭部兩側的膽經并予以掃散法按摩;再以兩手揉捏患者兩耳垂及對耳輪;最后推拿者站立, 對患者兩上肢內側的心包經及心經路線, 各循經按揉3遍。整個推拿過程持續約15~20 min。按照以上流程,?1次/d, 7次為1個療程, 共治療1個療程。

1. 6 觀察指標及判定標準

1. 6. 1 治療前后PSQI各項評分 PSQI包括入睡時間、睡眠時間、睡眠質量、睡眠效率、睡眠障礙、催眠藥物以及日間功能障礙7部分。每部分為0~3分, 累積各部分總分為0~21分。評分越高, 表示患者的睡眠質量越差。因本研究中對照組服用治療失眠藥物, 治療組不服用, 故未選用催眠藥物的評分, 選擇PSQI量表中的其余6部分評分。

1. 6. 2 治療效果[8]及PSQI評分進行療效判定。采用尼莫地平法計算療效指數。療效指數=(治療前總評分-治療后總評分)/治療前總評分×100%。療效判定標準:①痊愈:睡眠時間基本恢復至正常, 睡眠深, 醒后精神充足, 同時伴隨的主要臨床癥狀消失, 療效指數>75%。②顯效:睡眠明顯好轉, 伴隨的主要臨床癥狀大部分消失, 50%<療效指數≤75%。③有效:睡眠時間延長, 伴隨的主要臨床癥狀有所緩解, 25%<療效指數≤50%。④無效:睡眠無改善, 伴隨癥狀治療后無明顯變化, 療效指數<25%。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1. 7 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件處理數據。計量資料為正態分布以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;非正態分布以中位數(最小值, 最大值)表示, 采用Wilcoxon秩和檢驗;計數資料以頻數或率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

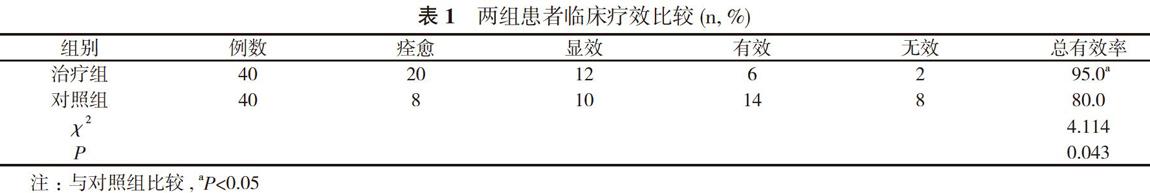

2. 1 兩組臨床療效比較 治療組總有效率95.0%(38/40)顯著高于對照組的80.0%(32/40), 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

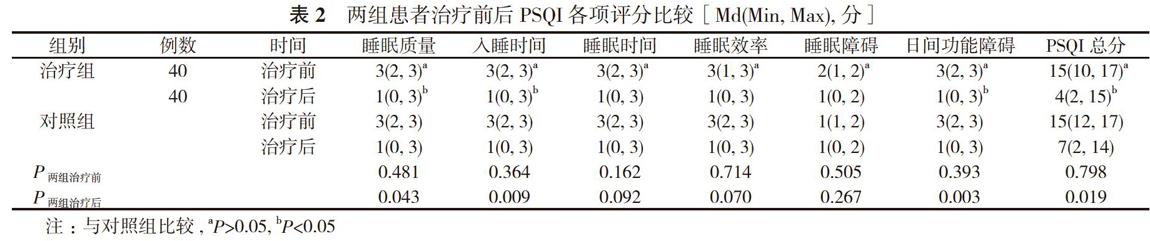

2. 2 兩組治療前后PSQI各項評分比較 治療前, 治療組PSQI總分15(10, 17)分與對照組的15(12, 17)分比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。治療后, 治療組PSQI總分4(2, 15)分顯著低于對照組的7(2, 14)分, 差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者入睡時間、睡眠質量、日間功能障礙評分比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

失眠自古有之, 且隨著近年來生活水平提高及工作壓力的增大, 失眠表現出明顯的年輕化趨勢且發病率逐年上升, 患者輕則入睡困難, 重則整夜不睡, 給患者的精神狀態帶來明顯的不利影響。失眠在祖國醫學中屬于“不寐”范疇[9], 病因病機復雜, 一般認為導致失眠的原因主要分為兩類:①由于其他生理病癥導致無法入睡, 例如嘔吐、咳嗽等;②由于機體自身氣血失調, 導致患者無法成眠。從辨證角度來看, 失眠大致可分為肝郁化火型、心脾兩虛型、陰虛火旺型、痰熱內擾型等, 且不同證型伴隨有不同癥狀, 例如:心脾兩虛型患者除失眠癥狀外還伴發心悸乏力、面色少華等, 痰熱內擾型多伴胸悶心煩、苔黃而膩等[10]。本次研究采用推拿結合叩刺督脈及膀胱評分的方法對失眠予以治療的臨床優勢在于:①從經絡循行來說, 督脈為陽脈之海而“入屬于腦”, 膀胱經“從巔入絡腦”, 且在其背部的第一側線上有對應五臟六腑的背俞穴, 第二側線則有與五臟神志相關的腧穴。通過用梅花針叩刺背部督脈及膀胱經的相關皮部, 可以刺激陽氣生發, 疏通經絡, 調理臟腑功能, 使人體氣血運行通暢, 并且可以調理髓海, 治神安眠。②通過有效的手法按摩, 對患者頸部及頭耳部的相關經穴予以一定刺激, 起到疏通經絡, 調和氣血的作用, 且手法直接作用于頭頸部, 可以幫助促進腦部血液循環, 調節大腦皮質功能, 使患者更快地進入到正常生理性睡眠, 進而達到治療目的;另外, 中醫學認為, 心與神志密切相關, 《內經》即有“心藏神”、“心者, 五臟六腑之大主也, 精神之所舍也”等論述。因此, 對患者上肢部心經及心包經采用循經按揉法, 可以間接起到養心安神、促進睡眠的作用。③推拿結合叩刺治療不涉及到藥物的使用, 既降低了患者對于藥物的依賴性及出現耐藥性的風險, 也避免了藥物可能帶來的不良反應, 與西藥治療相比, 針灸推拿療法具有相對更高的安全性。本次研究通過隨機對照實驗后, 得出結論:治療組總有效率顯著高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。治療前, 兩組PSQI總分比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。治療后, 治療組PSQI總分顯著低于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者入睡時間、睡眠質量、日間功能障礙評分比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 臨床上治療亞急性失眠患者時可采用推拿結合叩刺背部督脈及膀胱經的治療方法, 幫助更好地改善睡眠質量、縮短入睡時間等, 臨床效果確切, 值得推廣。

參考文獻

[1] 黑伊凡, 王麗平. 腹針聯合梅花針叩刺治療心脾兩虛型失眠癥的臨床研究. 針灸臨床雜志, 2018, 34(7):22-27.

[2] 楊潤, 楊東魁, 陳克誠, 等. “推拿六步法”治療失眠的臨床研究. 世界中西醫結合雜志, 2017(10):1436-1439, 1443.

[3] 中華醫學會神經病學分會, 中華醫學會神經病學分會睡眠障礙學組. 中國成人失眠診斷與治療指南(2017版). 中華神經科雜志, 2018, 51(5):324-335.

[4] 中華醫學會神經病學分會睡眠障礙學組. 中國成人失眠診斷與治療指南. 中華神經科雜志, 2012, 45(7):534-540.

[5] 李昌瑞. 針灸治療失眠癥的臨床療效研究. 醫藥前沿, 2016, 6(27):284-285.

[6] 程宏. 推拿聯合撳針治療失眠伴焦慮患者的臨床療效觀察. 按摩與康復醫學, 2018, 9(15):29-31.

[7] 俞大方. 推拿學. 上海:科學技術出版社, 1985:156-157.

[8] 中華人民共和國衛生部. 中藥新藥臨床研究指導原則. 北京:人民衛生出版社, 1993:186.

[9] 劉立公, 顧杰, 楊韻華. 失眠的古代針灸治療特點分析. 上海針灸雜志, 2000, 19(6):13-14.

[10] 李培宏, 李啟勇. 推拿治療藥物依賴性失眠癥46例. 云南中醫學院學報, 2000, 23(2):31-32.

[收稿日期:2019-03-12]