老年局部進展期中低位直腸癌新輔助放化療效果的影響因素

盧琳 趙清葉 宋婷婷 鞠芳

(青島市中心醫院腫瘤科,山東 青島 266042)

直腸癌是臨床常見的一種惡性腫瘤,臨床調查發現,隨著老齡化日益加重,老年直腸癌發病率也隨之升高〔1,2〕。因直腸癌早期患者無典型體征和癥狀,多數患者診斷時已達局部進展期。手術是臨床治療直腸癌的首選方式,但單純手術治療局部進展期直腸癌的遠期療效不盡如人意,術后5年存活率僅達50%,不利于患者預后〔3,4〕。隨著醫學技術不斷提升,新輔助放化療逐漸應用于臨床,可使局部進展期直腸癌在手術治療前腫瘤明顯縮小,甚至達到完全緩解狀態,從而提升臨床治療效果〔5〕。但患者特別是老年患者對新輔助放化療的敏感程度及耐受性存在個體差異,仍有30%的患者無法從新輔助放化療中明顯獲益,因此,積極尋求影響新輔助放化療效果的影響因素,對避免過度治療及達到個體化治療具有重要意義〔6,7〕。鑒于此,本研究將探討老年局部進展期中低位直腸癌新輔助放化療效果的影響因素。

1 資料與方法

1.1一般資料 回顧性收集2014年11月至2017年11月在青島市中心醫院順利完成全直腸系膜切除術和新輔助放化療的局部進展期中低位直腸癌老年患者55例臨床資料,其中男37例,女18例;年齡60~81歲,平均年齡(67.69±3.25)歲。(1)納入標準:經病理活檢及結直腸鏡檢查確診為中低位直腸癌,腫瘤下緣距離肛緣≤10 cm;行直腸腔內B超或盆腔磁共振成像(MRI)增強掃描證實為局部進展期N0~N+和T3~T4直腸癌患者;治療前經B超、X線、CT、正電子發射計算機斷層顯像(PET)/CT等輔助檢查證實無腫瘤遠處轉移;無手術禁忌證;臨床資料完整。(2)排除標準:合并全身嚴重感染;合并腎、心、肺等重要臟器功能不全;預計生存期≤3個月;合并其他惡性腫瘤;經肛門局部切除直腸癌的患者。

1.2方法 所有患者行新輔助放化療治療:(1)新輔助放療:患者采用俯臥位,腹盆板、體膜固定,增強CT定位掃描,掃描范圍上至第4腰椎,下至坐骨結節下3 cm,獲取圖像傳入放療計劃系統,結合MRI圖像勾畫靶區,大體腫瘤靶區(GTV)為圖像上可見腫瘤病灶,盆腔轉移淋巴結(GTVnd)為盆腔轉移淋巴結,臨床靶區(CTV)包括腫瘤病灶、直腸系膜區及骶前、髂內、部分髂外、閉孔等相應淋巴結引流區,計劃靶區(PTV)為CTV左右外放7 mm、上下外放5 mm、腹部方向外放5 mm、背部方向外放10 mm。處方劑量為95%PTV 50 Gy/25 f,每周連續照射5 d,休息2 d后繼續照射,共照射5 w。(2)同步化療方案:卡培他濱(上海羅氏制藥有限公司,國藥準字H20073024),按照體表面積計算藥物劑量,1 650 mg/(m2·d),分2次口服,14 d為1個周期,停1 w,繼續第2個周期,放療期間共應用2個周期。治療期間如出現2級及以上化療相關毒副反應,按照說明書要求進行劑量調整或停藥。放化療結束后4~8 w行手術治療,直腸癌根治術嚴格遵守全直腸系膜切除術操作原則和R0切除原則,術后根據病情進行輔助化療。

1.3觀察指標 術后隨訪1年,檢測血清糖類抗原(CA)199、癌胚抗原(CEA)水平,行盆腔MRI、結直腸鏡檢查,評價患者臨床療效。依據檢查結果分為病理消退明顯〔完全緩解(CR)+部分緩解(PR)〕組(n=21),即腫瘤臨床消退,無癌細胞殘留或有少量癌灶殘留;病理消退不明顯〔病情穩定(SD)+疾病進展(PD)〕組(n=34),即腫瘤未完全消退,鏡下可見大量腫瘤細胞。統計患者一般資料,包括年齡、性別、腫瘤最大直徑、放化療前N分期、放化療前T分期、腫瘤距肛門距離、放化療前CA199、CEA水平、放化療結束至手術間隔時間、腫瘤侵犯腸壁周徑、腫瘤分化程度等,分析影響直腸癌新輔助放化療療效的影響因素。

1.4統計學方法 采用SPSS23.0軟件進行χ2檢驗,多因素分析采用Logistic回歸方法。

2 結 果

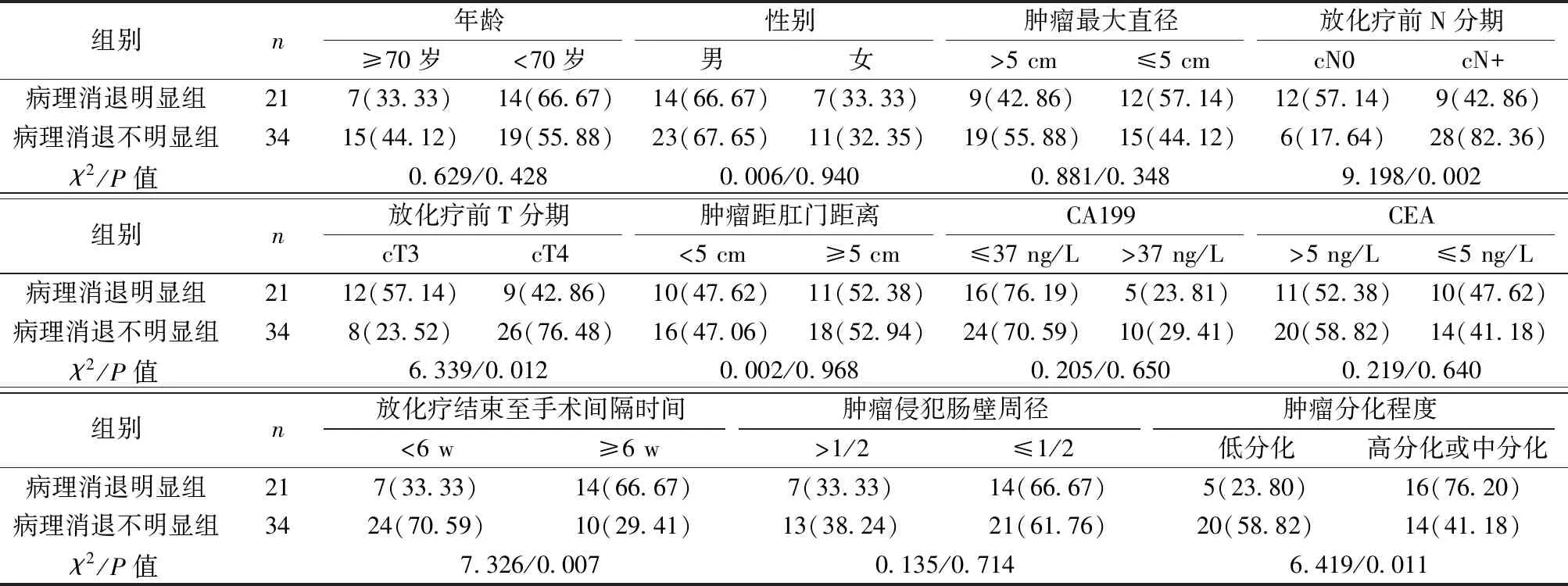

2.1影響直腸癌新輔助放化療療效的單因素分析 55例患者經新輔助放化療及全直腸系膜切除術治療后有21例患者明顯病理消退,占38.18%;34例病理消退不明顯,占61.82%,無放化療期間PD患者。病理消退不明顯組放化療前N分期為cN+、放化療前T分期為cT4、放化療結束至手術間隔時間<6 w、腫瘤分化程度為低分化的概率均明顯高于病理消退明顯組,差異具有統計學意義(P<0.05);病理消退不明顯組年齡、性別、腫瘤最大直徑、腫瘤距肛門距離、CA199、CEA、腫瘤侵犯腸壁周徑與病理消退明顯組相比差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.2影響直腸癌新輔助放化療療效的多因素分析 放化療前N分期為cN+、放化療前T分期為cT4、放化療結束至手術間隔時間<6 w、腫瘤分化程度為低分化是直腸癌新輔助放化療療效的影響因素(P<0.05)。見表2。

表1 影響直腸癌新輔助放化療療效的單因素分析〔n(%)〕

表2 影響直腸癌新輔助放化療療效的Logistic多因素分析

3 討 論

近年來,隨著對直腸周圍解剖關系的認知不斷提升,新輔助放化療聯合全直腸系膜切除術已成為臨床治療局部進展期中低位直腸癌的首選方式,新輔助放化療不僅可減輕腫瘤浸潤和縮小腫瘤體積,還可殺滅微小病灶,從而提升治療效果,改善患者預后〔8,9〕。但臨床應用發現,因患者對新輔助放化療的敏感度和耐受性不同,臨床治療效果存在個體差異,部分患者經新輔助放化療治療后無明顯反應,甚者有患者出現病情惡化,因此準確預測患者對新輔助放化療的敏感性和療效,對達到個體化治療和避免過度治療具有重要意義〔10,11〕。

腫瘤組織病理變化是新輔助放化療治療直腸癌后的重要改變,腫瘤組織消退情況是指經新輔助放化療后對腫瘤組織的病理形態學重新評估,主要通過腫瘤的比例和腫瘤中纖維成分比例來劃分,可有效反映新輔助放化療后腫瘤組織變化情況,可作為臨床評估直腸癌治療效果的重要依據〔12,13〕。本研究結果提示,新輔助放化療前腫瘤淋巴結轉移范圍越大、原發腫瘤浸潤深度越深、放化療結束至手術間隔時間越短、腫瘤分化程度越差,新輔助放化療治療效果越差。分析原因在于,腫瘤浸潤深度、淋巴結轉移程度及分化程度在一定程度上可反映腫瘤患者生存情況,經臨床研究證實,腫瘤浸潤深度越深,侵犯范圍可能越大,分化程度越低的腫瘤組織,發生淋巴結轉移的概率越高,從而影響治療效果〔14〕。新輔助放化療結束至手術間隔時間是影響治療效果的重要影響因素,放療后腫瘤細胞壞死、凋亡需要一個過程,在放療后4~6 w腫瘤間質可出現纖維化,放療后8 w可達完全纖維化。而放療后與手術間隔時間短,則無法達到腫瘤降期和縮小腫瘤體積的目的,同時因充血、盆腔炎癥等因素影響,可影響手術治療效果,影響患者預后。而間隔時間過長可引起盆腔纖維化,從而增加手術難度,增加術后并發癥及腫瘤遠處轉移概率,從而影響治療效果。因此,有效把握放化療與手術間隔時間,可顯著提升治療效果〔15,16〕。

綜上所述,新輔助放化療治療老年局部進展期中低位直腸癌可獲取良好治療效果,放化療前病理N分期、T分期、放化療結束至手術間隔時間及腫瘤分化程度可作為預測局部進展期中低位直腸癌新輔助放化療后的獨立預后因素。