沒有運河,就沒有鎮江

于鋒

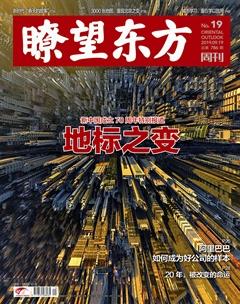

2019年5月27日,江蘇鎮江,西津渡古鎮

1842年7月15日,第一次鴉片戰爭中的決定性戰役鎮江保衛戰爆發。駐守鎮江的兩千多名旗兵頑強抵抗,奈何雙方實力太過懸殊,最終鎮江落入敵手。

鎮江淪陷意味著帝國的經濟命脈京杭大運河及其漕運體系被切斷。同年8月29日,中國近代史上第一個不平等條約《南京條約》簽訂。

這場戰役從一個獨特的角度凸顯了鎮江在大運河體系中極其重要的地位。

長江與運河,猶如烙印在大地上的一橫一豎,在古城鎮江交匯,這是一部大江大河合奏的壯麗史詩,描繪著中原文化與江南文化的交融,呈現著歷史與現代的碰撞。

鎮江人視運河為母親河,丁卯橋附近,有一座“運河之母”大型雕塑,微笑著注視著運河,寄托著千百年來人們對運河的綿綿情思。

早在秦代,運河就在這片土地上萌芽。公元前210年,南巡的秦始皇征調三千名身穿赭紅色衣服的囚徒,開鑿了鎮江和丹陽之間的“丹徒渠”(又名“徒陽運河”)。這片莽荒的土地有了第一個名字——“丹徒”。

“徒陽運河”是江南運河的雛形之一,鎮江成為從京口(現鎮江市京口區)到杭州的江南運河的端點。

城因河而興,此后數千年歲月中,鎮江隨大運河體系的發展而興盛。由于擁有得天獨厚的江運河運優勢,西接漢沔、東臨大海的鎮江舟楫不絕,成為古代城市中“以河興市”的絕佳典范。

早在唐代,鎮江就成為江南漕糧轉運的重要樞紐。北宋時在鎮江設轉般倉,南宋時在這里設大軍倉。

江南運河的另一端,是南宋王朝的首都臨安(杭州)。南宋時代,來自江西、淮南、湖廣等地的槽糧、茶葉、金銀器等各種物資從長江運到鎮江,再由江南運河送往臨安。鎮江的商業稅在全國各城市中排名第八,轉運的漕糧占全國七成,是名副其實的繁華商業都市。

這座雖地處江南,文化基因卻更接近江淮的古城,同樣也有柔美溫婉的一面。

2009年,考古工作者在鎮江雙井路發現數座宋元時期的古代糧倉,這是鎮江作為運河漕運樞紐的重要實證,這一發現入圍了當年度全國十大考古新發現。

明清時期,長江和運河構成的黃金水道,保證了占據江南運河入江通道的鎮江長期享有糧食和物資儲運中心的地位。彼時,萬艘漕船云集京口,“南去挾吳絲,北來收果實”,江南的稻米、布帛、綢緞、茶葉、瓷器、海貨,長江上游各省的木材、桐油,北方的山果、石材、谷物,從這里轉運四方,前往各自目的地。

由于獨特的地理位置,明代鎮江成為了重要的造船基地,這里生產的戰船、馬船曾加入鄭和下西洋的船隊。鎮江的冶煉業、桐油業、絲綢業、金銀加工業、釀酒業、木工業也盛極一時。

南北要津,九省通衢,沒有運河,就沒有鎮江。

鎮江素有“五口入江”之說,即江南運河入長江共有五口,分別是大京口、小京口、甘露口、丹徒口、諫壁口(又名月湖口),大京口與甘露口早已經湮沒,如今僅余三口。

小京口位于平政橋北側,北通長江,南接京口閘,東臨新河街;丹徒口位于丹徒鎮,北通長江,西南接丹徒閘;諫壁口位于諫壁鎮北,北通長江,南接諫壁閘,通江南運河,也是江南運河通航段入長江的唯一通道。

從京口閘到諫壁閘,是鎮江人熟悉的運河故道,由隋唐時期的河道、北宋新河以及明初繞城運河串聯而成。老運河穿過鎮江城的距離約有五公里,人們稱為“十里長河”。不算寬闊的河面上,依次橫跨著平政橋、迎江橋、西門橋、新西門橋、中山橋、解放橋、虎踞橋、南水橋、塔山橋、丁卯橋等十座橋梁,途經老城區12條主次干道。如果再加上城外連接到諫壁的河道,全長約有16.69公里。

江南運河鎮江通航段北起諫壁,經辛豐,到丹陽與武進交界處流出鎮江境,全長約42.74公里。

2006年,作為線性遺產,大運河成為全國重點文物保護單位,在鎮江境內的文物點包括江河交匯處、西津渡古街、虎踞橋、新河街一條街等,都坐落于老運河邊。此外,已成為全國重點文物保護單位的鎮江英國領事館舊址、昭關石塔、宋元糧倉遺址也位于運河畔。

古運河猶如一條藍色的綢帶,環繞在古城鎮江的腰間。

大運河流淌至鎮江南門外,河面上出現了一座明代古橋虎踞橋。此橋始建年代不詳,如今的橋體建于明萬歷年間,橋孔高敞,凈空寬大,舟船往來通暢。老鎮江人習慣將虎踞橋稱為“老南門橋”,這里是通往丹陽、金壇等地的必經之所。

宋代人釋仲殊在《憶江南·綠水橋》中寫道:“南徐好,橋下綠波平。畫柱千年嘗有鶴,垂楊三月未聞鶯,行樂過清明。南北岸,花市管弦聲。邀客上樓雙榼酒,艤舟清夜兩街燈,直上月亭亭。”當時鎮江古運河兩岸的風景躍然紙上。

千年之后,這樣的美景依舊。十里運河,十里碧波,十里畫廊,搖動一只小艇,在水面上隨流悠游,兩岸草木蔥蘢,遍植桃柳,輕柔的柳條拂過水面,這時,你能體會到這座雖地處江南,文化基因卻更接近江淮的古城,同樣也有柔美溫婉的一面。