“撤村建居”過程中新市民的信息素養與信息再分化問題研究

□李曉萍 霍 明 張 亮

[內容提要]本文針對我國“撤村建居”城市化過程中新市民的信息素養及其社會影響問題。構建了一套包括信息價值認知、信息獲取識別等五個維度的信息素養評價體系,并利用熵權和層次分析結合的主客觀組合賦權方法測算了指標權重。通過對于24家樣本社區居民信息素養的測量和聚類分析,發現新市民與城市社區居民的信息素養存在顯著差距,并提出了城市化進程中的信息再分化問題。在分析信息再分化問題的產生原因和社會影響的基礎上,給出了解決信息再分化問題的對策。

上世紀 90年代,國務院國家信息化工作領導小組的成立標志著我國正式開啟一段信息化建設的浪潮,經過20多年的建設與發展,我國社會信息化整體水平明顯提升,但也出現了信息化發展結構性不平衡的問題,比如信息貧困和信息分化問題。與此同時,黨的十六屆六中全會提出積極全面推進農村社區建設的發展規劃,以“撤村建居”為代表的城市化進程不斷加速,形成了大量的由城郊農村居民演變而來的新市民。社會信息化在創造經濟效益和社會效益的同時,對于居民的信息能力和信息素養提出了更高的要求。而“撤村建居”形成的新市民的信息素養如何,能否滿足城市工作與生活的信息化要求以融入城市生活,是值得進行深入探究的現實問題。

一、信息素養與信息分化的相關研究進展

信息素養的概念首先由美國信息產業協會主席保羅·澤考斯基1974年提出。此后,美國圖書館學會對信息素養給出了一個較為準確的定義,指出人的信息素養應該是能夠確定何時需要信息并且有效地查尋、評價和使用所需要的信息[1]。伴隨著我國城市信息化基礎設施的完善和城市居民受教育水平的提高,城市居民的信息素養快速提升,并且對信息化社會迅速產生了適應能力。而農村地區由于受到主客觀多種因素的影響,農村居民的信息素養并沒有像城市居民那樣明顯改善,這一問題也引起了國內學術界的關注,多位學者分別從稟賦差異、信息意識、信息消費和信息影響等視角對農村居民的信息素養進行了測量評價和實證分析(張杰,2008[2];李習文和張玥等,2008[3];孫貴珍和王栓軍,2009[4];陳哲和王明旭,2013[5];苑春薈和龔振煒等,2014[6];吳優麗和鐘漲寶等,2014[7];員立亭,2016[8];李鋼和喬海程,2017[9]),研究結論大都表明農民的整體信息素養不高,與城市居民存在一定的差距,即存在著城鄉的信息分化問題。由此,國內學者對于城鄉信息分化問題的原因和影響進行研究,并探究有效的信息扶貧措施(謝俊貴,2006[10];孫冉,2007[11];張四新,2008[12];金明生和金璐,2010[13];陳曉華,2012[14];謝俊貴,2018[15])。但是,目前對于“撤村建居”形成的新市民信息素養和信息分化問題的研究較少,主要是集中在宏觀層面上對“撤村建居”社區整體信息化狀況的研究,包括農村社區信息化的要素體系、組織體系、影響作用和演化發展(陳鴻發,2011[16];黃水清和沈潔潔,2012[17];霍明和趙偉[18];霍明和張復宏[19];李增元和劉梟林[20]),而微觀層面上針對“撤村建居”社區新市民信息素養測量及其社會影響的實證研究較少,本文將針對這一問題展開研究,給出相應的研究結論與對策。

二、“撤村建居”過程中新市民的信息素養評價體系構建研究

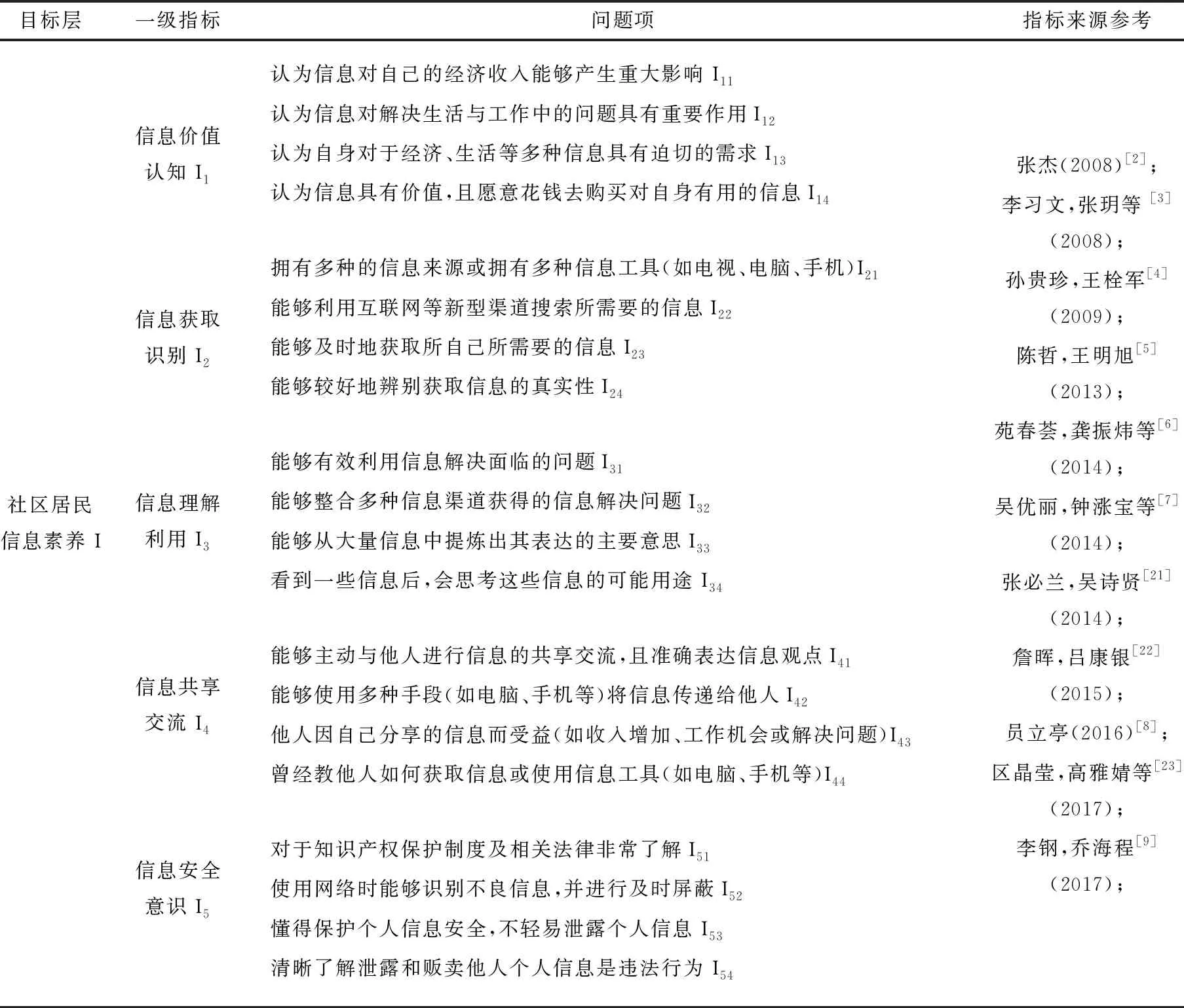

信息素養的形成應該遵循“信息意識→信息行為→信息價值”的組織行為模式。居民的信息素養產生源于對信息價值重要性的認知,也就是信息意識。在“撤村建居”的過程中,農村居民只有意識到處于信息社會中信息對于自身的重要性,才會主動采取措施豐富自己的信息渠道,并學習信息工具的使用技能,從而為自身創造價值。因此,信息價值認知不足既是造成農村居民信息素養不高的動因,也是信息素養不高的表現,其會導致“主動信息貧困”現象。在具有較好信息價值認知意識的基礎上,農村居民的信息獲取識別和信息理解利用能力的形成還要收到其受教育水平、所處的信息化環境和自身經濟條件等因素的影響從而產生“被動信息貧困”現象。而在擁有對信息獲取、識別和利用的能力之后,如果能夠意識到信息共享的價值,通過信息共享交流拓展社會關系網絡,就可以實現信息價值的放大和信息渠道的持續豐富。而居民在創造自身信息價值的過程中必須遵守基本的法律制度和公序良德,從而保證信息利用的社會價值。因此,本文從信息價值認知、信息獲取識別、信息理解利用、信息共享交流和信息安全意識五個維度構建新市民的信息素養評價體系。維度指標的具體問題項參考相關文獻研究中的問題項和指標項設置,結合我國“撤村建居”過程中新市民信息能力發展的實際狀況,形成“撤村建居”過程中新市民的信息素養調查問卷。具體的評價指標與問題設置如表1所示。

表1中的評價體系共包括20個問題項,對于問題項指標采用五分制的打分方式,具體如下:“非常不同意-1分”、“不同意-2分”、“不確定-3分”、“同意-4分”、“非常同意-5分”。本文利用評價體系形成了調查問卷對山東省泰安市的24家社區的居民進行了調查。其中12家為撤村建居形成的“村改居”社區,另外12家城市社區以作為對比分析的標桿。為了保證數據調查的準確性和代表性,每個社區選擇10位居民填寫調查問卷,并且當收回的有效問卷超過8份時,該社區才可以作為有效的調查對象。課題組共發放問卷240份,收回的有效問卷達到226份,問卷有效率為94.17%。并且每個社區有效問卷數均超過了8份。因此,所調查的24個社區均為有效的調查對象。對于每個社區居民的信息素養指標項得分,本文采用收回的有效問卷得分的均值來代表。

三、基于信息熵AHP的新市民信息素養評價指標賦權

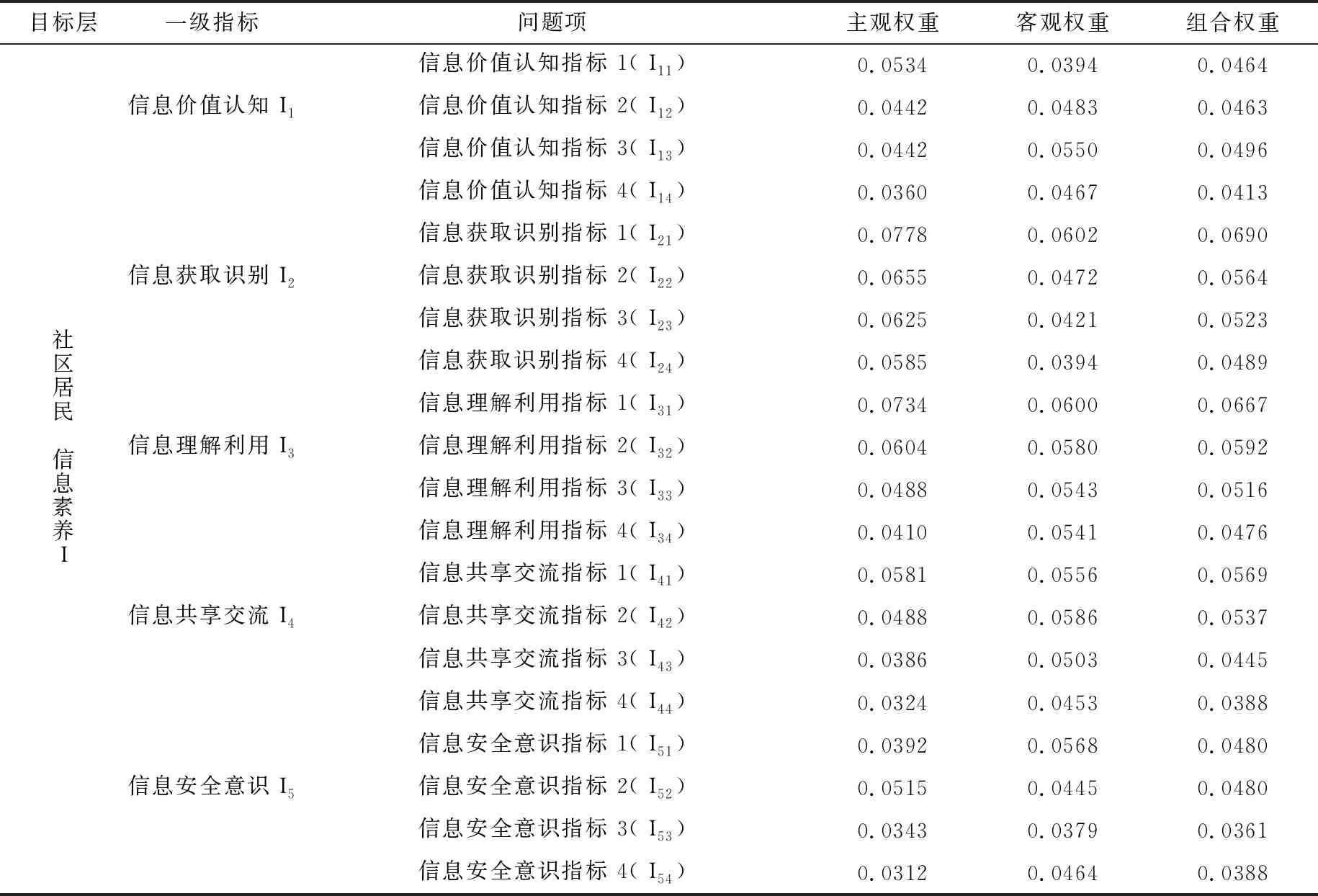

由于信息素養體系中五個維度指標及其問題項對于信息素養的反映程度不同,因此,需要對評價體系中的指標項進行權重確認。為了保證賦權的準確性和科學性,本文采用主客觀組合賦權的方式確認各指標的權重。客觀賦權方法中,熵權法能夠根據各指標數據的變異程度,利用信息熵計算出各指標的熵權,從而得到為客觀的權重。主觀賦權方法中,AHP即層次分析法能夠準確地衡量各指標的相對重要程度,是進行多目標決策的有效方法。通過信息熵與層次分析法兩者的結合能夠兼顧評價體系中指標的相對重要程度和指標數據自身的特征,得到科學準確的指標權重。層次分析法的主要步驟包括“建立概念層次模型→構建判斷矩陣→層次單排序及一致性檢驗→層次總排序及一致性檢驗”。課題組在建立概念層次模型的基礎上,選擇了3位農村信息化專家、2位“村改居”社區工作人員和2位城市社區工作人員共同參與協商建立各指標的判斷矩陣,利用Super Decision軟件可以測算出各信息素養評價指標的主觀權重(表2)。

表1 “撤村建居”過程中新市民的信息素養評價指標與問題設置

客觀賦權方面,熵權法源于信息論中熵的概念,熵表示系統的無序程度,通過計算熵值來判斷某個指標的離散程度,指標的離散程度越大,該指標對綜合評價的影響(權重)越大。熵權法的賦權步驟如下:

(1)建立原始數據矩陣R=(rij)m×n,其中rij為第i個社區的第j個評價指標的得分值。

(1)

(2)指標數據標準化處理,由于本文涉及的指標不存在負向指標,因此,指標標準化處理的公式如下。

(2)

(3)測算第j項評價指標下第i個社區得分值占該指標的比重。

(3)

(4)計算第j項評價指標的熵值。

(4)

其中,k=1/1n(n)>0,滿足ej>0;

(5)計算指標的信息冗余度。

dj=1-ej,j=1,…,m

(5)

(6)計算各項指標的權重。

(6)

依據上述公式(1)-(6),本文利用Matlab軟件對信息素養各一級指標的客觀權重進行了測算,如表2所示。在利用層次分析法(AHP)

和熵權法分別得到評價指標的主觀權重和客觀權重的基礎上,通過兩個權值的結合得到修正的組合權重,計算組合權重的公式如(7)所示。

λi=α·ui+(1-α)·wi

(7)

上式(7)中,λi為指標項的組合權重,ui為AHP主觀權重,wi為熵權客觀權重,α兩個權重的比例系數,本文α取值0.5。測算出的“撤村建居”過程中新市民的信息素養評價指標組合權重如表2所示。

表2 “撤村建居”過程中新市民的信息素養評價指標權重

四、“撤村建居”過程中的信息再分化問題及其社會影響分析

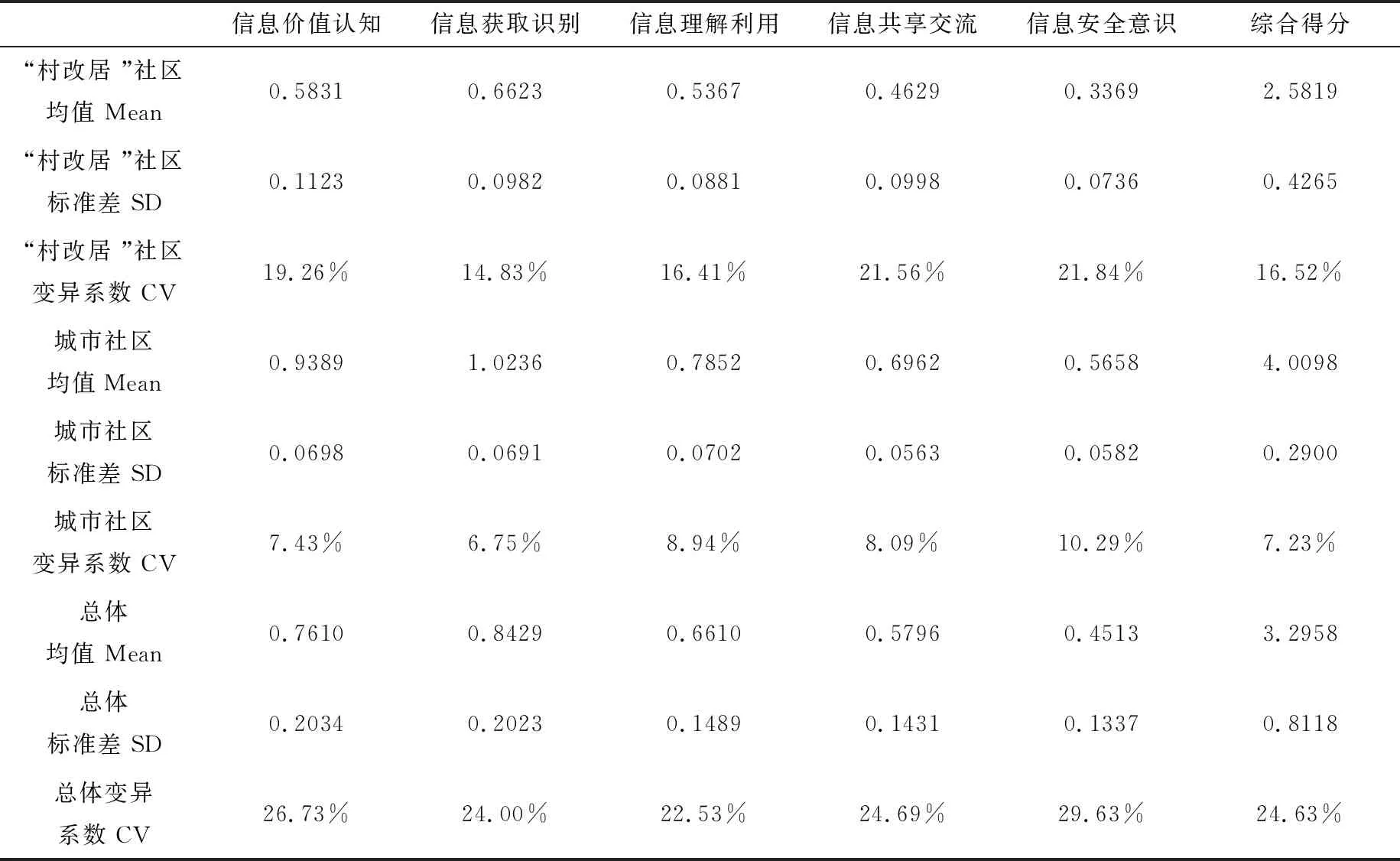

根據表3中計算出的信息素養的權重,利用調查問卷收集的24個樣本社區的指標數據,以及公式(7)可以測算出所調查的撤村建居形成的“村改居”社區與城市社區的居民信息素養指標得分,如表3所示。

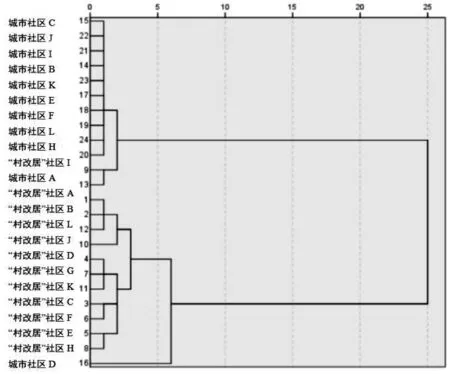

從表3中可以看出,撤村建居形成的“村改居”社區居民的信息素養五個一級指標得分均值明顯低于城市社區。而變異系數的數值也表明,“村改居”社區居民的信息素養與城市社區居民也存在較大差異。變異系數是衡量指標觀測值變異程度的統計量。其計算公式為變異系數CV=(標準差SD/均值Mean)×100%。表3中,包含“村改居”社區和城市社區樣本的一級指標和綜合得分的總體變異系數均明顯高于“村改居”社區與城市社區自身指標數據的變異系數,這說明兩者在信息素養指標數據具有明顯的分化狀況。同時,“村改居”社區指標數據變異系數也明顯高于城市社區,這說明“村改居”社區的居民自身的信息素養參差不齊,也存在較大內部差異。同時,課題組以信息素養的五個一級指標特征變量,利用基于聚類分析中的層次聚類法(HCA)將調研的樣本社區劃分為兩類,即一組為高信息素養社區和一組為低信息素養社區,兩類社區在信息素養各項維度上存在著明顯的差異。

表3 信息素養綜合測量得分表

圖1 信息素養的層次聚類譜系圖

通過社區居民信息素養的層次聚類譜系圖可以看出(圖1),在高信息素養社區組中只有1家是“村改居”社區,即“村改居”社區I。而在低信息素養社區組中,也只有一家是城市社區,即城市社區D。課題組對24家樣本社區的居民信息素養的影響因素進行了走訪調查,包括網絡覆蓋、信息消費、社區服務、社會資本、受教育程度、收入水平、年齡結構、周邊環境。調研發現,“村改居”社區I之所以居民信息素養較高,源于其特殊的環境條件。根據調查結果,該社區雖然位于城郊,但是從2003年末開始,有一所省屬重點高校在該社區周邊建立了新校區。高校的建立一方面使得社區周邊的公共基礎設施建設得以改善;另一方面,約1.5萬名師生的到來形成了新的消費需求,極大地拉動了周邊的經濟發展。除了基礎設施和經濟條件的改善,高校校區的建立也帶來一定數量的高素質人群,部分老師和學生因工作方便和考研復習等原因在該社區長期租住或居住,大大增加了社區與外部人群的鏈合度,使得該社區的社會網絡發生了重大變化。基礎設施、經濟條件和社會網絡等多方面的原因導致該社區的居民信息素養改善。而城市社區D雖然位于城市的中心位置,是上世紀90年代建設的最早一批城中村社區,社區中居民的老年人比例較高,且外來的流動人口不多。社區中以地緣和血緣形成的社會網絡仍然占據主導,這在很大程度上影響了社區居民信息素養的提升。

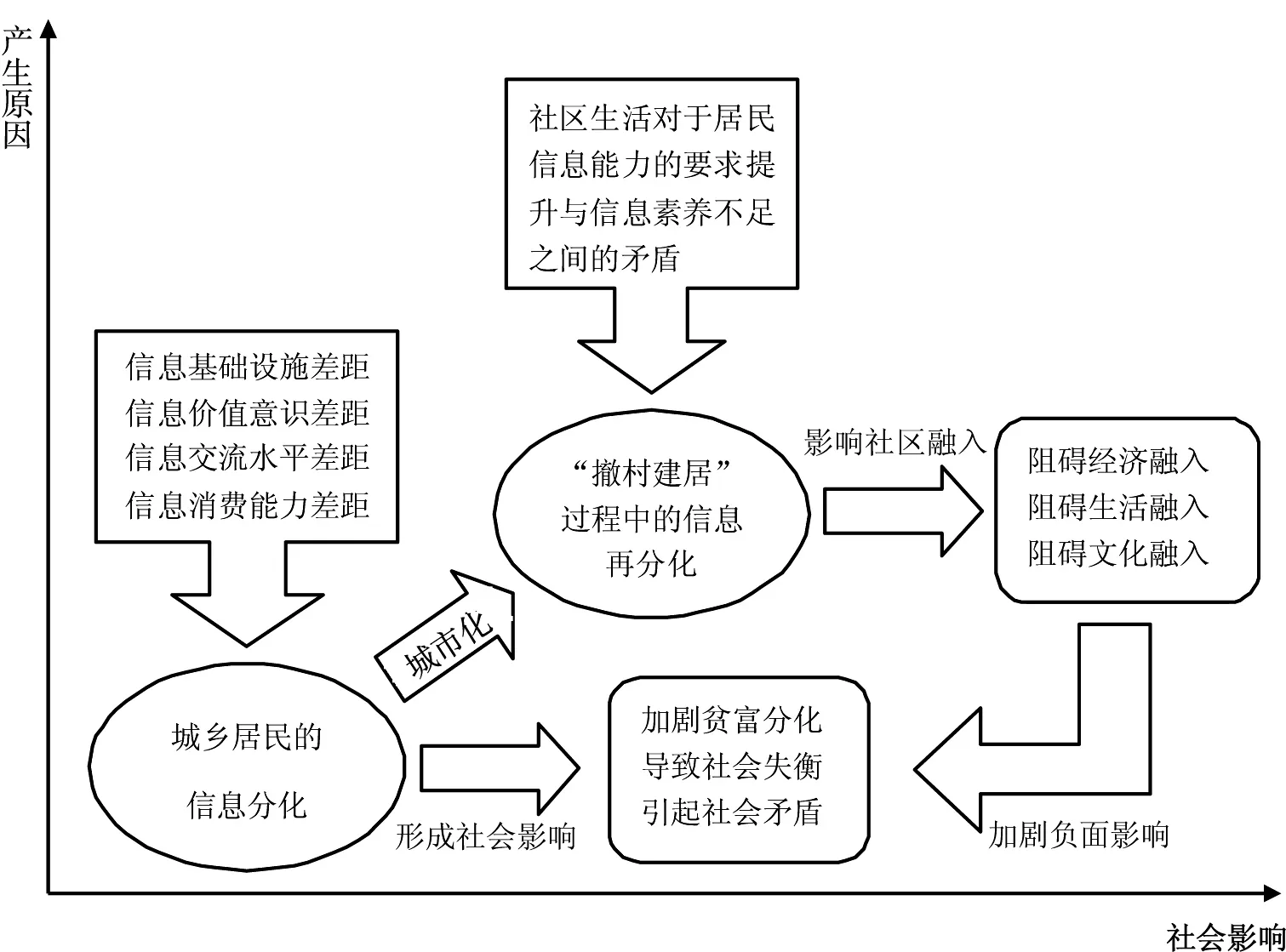

由此可以看出,無論是通過統計指標還是層次聚類,“村改居”社區居民信息素養整體與城市社區存在明顯差距。這說明在“撤村建居”的城市化過程中,原有農村居民的信息素養并沒有隨之顯著提升,信息分化問題仍然存在。信息分化的概念內涵既包括信息素質和信息能力的差距,也包含信息分化所產生的社會影響。在我國的城鄉二元經濟結構中,城市居民和農村居民的信息分化現象長期存在,這種城鄉信息分化的原因主要是由于城鄉的信息基礎設施、信息價值意識、信息交流水平和信息消費能力存在明顯差距等多個方面造成的[11]。這種信息分化的社會影響體現在多個方面:(1)信息分化會加劇社會貧富分化。伴隨著社會信息化的進程和知識經濟時代的到來,信息富有者能夠利用其信息優勢獲取更多的個人財富,而財富的富有者具備更好的智力投資條件,更容易成為信息的更加富有者,進而形成“馬太效應”,加劇貧富分化[24]。(2)信息分化導致社會結構失衡。收入獲取能力和財富占有量的差距會進一步導致居民的社會地位和經濟地位的差距。信息弱勢群體的社會和經濟地位勢必因為信息貧困的加劇而不斷下降[12]。(3)信息分化引起社會沖突與矛盾。信息強勢群體和信息弱勢群體在社會和經濟地位上的長期差距,會使得不同的群體形成階層或利益群體的概念,進而引發社會信息化條件下新的社會沖突與矛盾。

而在“撤村建居”的城市化過程中,信息分化除了會帶來上述三方面的負面社會影響,還會致使新市民難以融入社區生活,產生社區融入障礙,進而引發新的社會問題和社會影響。本文將“撤村建居”的城市化過程中,由新市民的信息素質差距而產生的社區融入困難等社會問題的現象定義為“信息再分化”現象,“信息再分化”是相對于原有的城鄉信息分化現象而形成的概念。信息再分化是城市社區生活對于居民信息能力的要求提升與新市民信息素養不足之間的矛盾而產生的現象。這種現象導致由“撤村建居”形成的新市民面臨對全新的社區生活環境難以融入的問題。社區生活的融入是一種全方位的融入,包括經濟生活的融入、日常生活的融入和文化層面的融入等多個方面。經濟生活方面,“撤村建居”的城市化進程形成大量的失地農民,而信息素養的差距讓他們在與城市居民相比,在工作機會的信息獲取、工作崗位的選擇范圍和工作技能的學習能力上均處于劣勢地位,從而形成了社區經濟生活融入障礙。日常生活方面,“撤村建居”的城市化進程導致以地緣和血緣為主的社會關系被打破,社區居民面臨社會資本重構的問題,而在社交媒介手段應用方面的不足使得新的社區鄰里關系難以有效構建。同時,在現代社區化管理中,多種社區服務需要通過信息化工具實現,比如類似“小區管家”的物業管理軟件。信息素養的差距會造成社區居民在社會網絡構建和社區服務使用上的障礙,進而產生社區日常生活的融入困難。文化層次方面,信息素養上的差距限制了新市民接觸城市文化元素的機會和途徑,短時間內無法被城市文化感染和影響,“離鄉不離土”的傳統農民意識難以轉變,從而阻礙其建立城市文化中居民的公共意識、人際關系意識、發展意識和危機意識等[25],以至難以融入到城市社區的主流文化中來。并且,新市民對于社區生活的融入障礙會加劇信息分化對社會的負面影響,部分新市民甚至產生拒絕城市化的想法,勢必成為新的社會不安定因素。信息分化現象與信息再分化現象的原因動力和社會影響差異對比如圖2所示。

圖2信息分化與信息再分化的差異比較

消除“撤村建居”過程中信息再分化問題,需要針對其產生原因和自身特征采取相應的信息扶貧措施。信息再分化問題產生原因是城市社區生活對于居民信息能力的要求提升與信息素養不足之間的矛盾,因此必須根據城市社區生活的信息要求去提升居民的信息素養和信息能力。同時,信息再分化具有持續性的特征,由于信息技術的發展突飛猛進,信息獲取、使用方式和成本在不斷變化,個體必須不斷發展新的技能,其信息素養的提高應是累積性、循環性的。根據國內外信息扶貧的實踐,結合我國城市化進程的特征,本文給出針對信息再分化的信息扶貧措施:(1)由地方政府出資建立針對“撤村建居”社區的社區信息技術服務中心,免費向信息弱勢群體提供信息工具應用和互聯網接入的技能,并以增加就業機會和提高收入為培訓課程導向,調動新市民的學習積極性。(2)充分發揮社會資本的作用,調動城市中非政府組織和志愿者組織對“撤村建居”社區進行重點幫扶,通過增加新市民與外部組織的鏈合度,促進新市民建立高整合-高聯合的社會網絡,以實現其認知水平、文化資本和信息渠道的持續改善與豐富[26]。(3)除了信息應用技能和信息交流能力之外,信息價值認知不足也是導致信息素養差距的重要原因,因此,需要地方政府主管部門通過對信息產生效益的典型事例宣傳提高新市民對信息價值的思想認知。積極引導新市民樹立正確的信息消費觀,養成良好的信息消費習慣,并注重新市民的信息資本積累[27]。

五、結論與不足

本文構建了一套包含五個維度的居民信息素養評價體系,依據實地調研的樣本社區數據,利用熵權和層次分析結合的組合賦權法測算了樣本社區居民的信息素養,并進行了信息素養的層次聚類分析,得到以下研究結論:

從調研數據的實證分析結果來看,“撤村建居”形成的新市民的信息素養與城市社區的居民信息素養存在明顯差距。相對于城鄉二元經濟下的信息分化,“撤村建居”的城市化進程中產生了信息再分化問題。

信息化在分化問題是城市社區生活對于居民信息能力的要求提升與新市民信息素養不足之間的矛盾而產生的現象,并且導致新市民在經濟生活、日常生活和文化層次的社區融入障礙,加劇信息分化的社會負面影響。

通過社區信息技術服務中心提供信息技能服務、增加新市民與外部組織的鏈合度、典型事例宣傳提高新市民信息意識和引導樹立信息消費觀念等措施能夠有效消除城市化進程中的信息再分化問題。

本文的研究還存在一定的不足之處,針對“撤村建居”過程中信息再分化的社會影響這一問題,本文限于客觀條件未能通過實證研究分析新市民信息素養對社區融入影響路徑和機制,下一步將針對這一問題展開更為深入的探討和研究。