社區工作者心理契約與離職意向的關系

蔣艷君

摘? ? 要: 為了探討工作滿意度在社區工作者心理契約與離職意向關系中的中介作用,本研究采用心理契約量表、工作滿意度量表、離職意向量表對166名社區工作者進行問卷調查,發現社區工作者心理契約與工作滿意度呈顯著正相關,與離職意向呈顯著負相關;工作滿意度與離職意向呈顯著負相關;工作滿意度在心理契約與離職意向關系中起完全中介作用。社區工作者管理者可以通過心理契約的履行,提高社區工作者的工作滿意度,降低其離職意向。

關鍵詞: 社區工作者? ? 心理契約? ? 離職意向

十六大和十六屆三中、四中全會從全面建設小康社會、開創中國特色社會主義事業新局面的全局出發,明確提出構建和諧社會的戰略任務。社區工作者是在社區黨組織、社區居委會和社區服務站專職從事社區管理和服務的工作人員,是一種體現社會主義核心價值理念,遵循專業倫理規范,堅持“助人自助”宗旨,在社會服務、社會管理領域,綜合運用專業知識、技能和方法,幫助有需要的個人、家庭、群體、組織和社區,整合社會資源,協調社會關系,預防和解決社會問題,恢復和發展社會功能,促進社會和諧的職業活動。由于我國社區工作起步較晚,雖然近幾年有了長足的發展,但社區工作者仍然存在工作滿意度不高、人員流動大、人才數量缺口大、人才隊伍不穩定等問題,這對我國建設一支穩定的專業的社區工作者隊伍提出挑戰。

所謂離職意向是指員工要離開當前所從事的工作去尋找新工作機會的心理意向(樊景立,1978)[1],是指一個人的想法和內心狀態,是一種消極心理。通過研究離職意向,可以對離職行為進行一定的干預,從而預防或者減少離職行為的發生[2]。工作滿意度是個體在已有的參考框架下,對工作本身和工作有關的外部環境的一種主觀認知與原有期望間對比后的主觀感受[3]。這種感受與個體的自我參考框架、原有期望值息息相關。已有大量關于其他從業者的研究證明,工作滿意度與離職意向存在相關性,工作滿意度對離職意向具有一定預測作用[4][5]。心理契約是指個體在基于組織的各種承諾而產生的對彼此之間相互義務的主觀信念(魏峰,2004),它具有內隱性、動態性等特點,是個體在一定組織中的心理狀態。它與離職意向間也存在一定的相關性。本研究的目的旨在探討工作滿意度在社區工作者心理契約與離職意向間是否存在中介作用,從心理契約角度為提升社區工作者工作滿意度、降低離職意向提供參考依據。

1.研究對象、方法和結果

1.1研究對象和方法

本研究以鄭州市社區工作人員為研究對象。通過問卷星發放電子問卷,線上完成線上提交的方式,共計收回有效問卷166份。男性為41個,占樣本總量24.7%,女性為125個,占樣本總量的75.3%。

1.2研究工具

1.2.1離職意向量表

由國內學者樊景立等[6](1998)編制,包括4個題項。量表采用李克特(Likert)五分評價量表的方法表示各變量程度。其中1表示完全不符合,5表示完全符合,由1到5表示程度依次增加,分數越高說明離職意向越大越強烈。本研究中量表內部一致性系數為0.83。

1.2.2工作滿意度量表

采用參考明尼蘇達工作滿意度短式量表(MSQ),共20個題目,由內在滿意度和外在滿意度兩個分量表組成,該量表為國內常用研究量表,具有較好的信效度。本研究中兩個分量表的內部一致性系數為0.851、0.835。量表是采用李克特(Likert)五級評分標準,從1—5,分別從“非常不同意”過渡到“非常同意”,分數越高說明工作滿意度越高。

1.2.3心理契約量表

采用由陳茜[7]編制,包括15個條目,三個維度(交易、關系、發展三個維度),采用李克特五級評分方法,對各量表各項從“完全不符合”到“完全符合”進行打分,由1到5表示程度依次增加。

1.3統計處理

采用SPSS 23.0統計軟件進行數據處理分析。

2.結果

2.1心理契約、工作滿意度與離職意向的相關

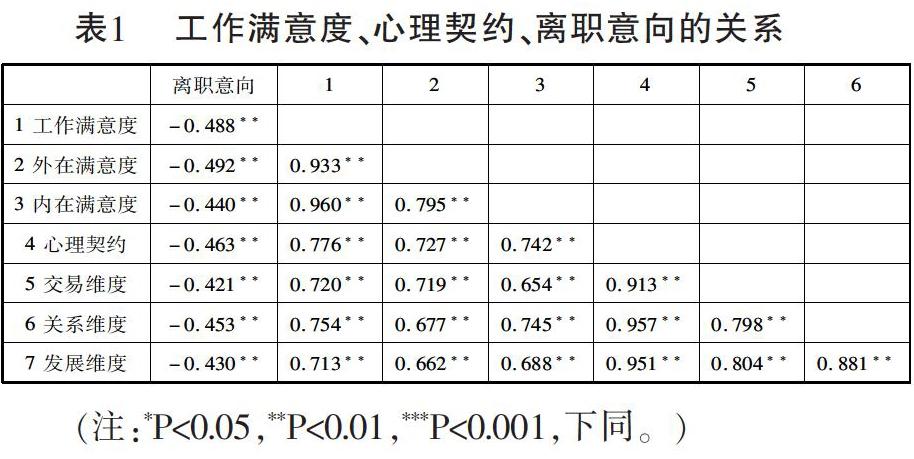

由表1可見,心理契約與工作滿意度之間、心理契約各維度與工作滿意度之間顯著正相關(P<0.01),工作滿意度分量表與心理契約及各維度之間顯著正相關。心理契約及心理契約各維度與離職意向之間顯著負相關,工作滿意度及工作滿意度兩個分量表與離職意向之間顯著負相關。

表1? ? 工作滿意度、心理契約、離職意向的關系

(注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同。)

2.2工作滿意度在社區工作者心理契約與離職意向之間中介作用分析

根據中介效應檢驗步驟,可知自變量與因變量之間的顯著相關是前提,從前面的相關分析可以看出,工作滿意度、心理契約及離職意向三者之間相關顯著。然后分三步進行中介效應檢驗(詳見表2):第一步,以心理契約為自變量,離職意向為因變量進行回歸分析,結果顯示心理契約對離職意向具有顯著預測作用。第二步,以心理契約為自變量,工作滿意度為因變量進行回歸分析,結果顯示心理契約對工作滿意度具有顯著預測作用。第三步,以心理契約、工作滿意度為自變量,離職意向為因變量進行回歸分析,發現工作滿意度回歸系數顯著、但心理契約得到的回歸系數變得不顯著,可見工作滿意度在心理契約與離職意向之間起到完全中介作用。

表2? ? 工作滿意度中介效應的檢驗結果

3.討論

社區工作者心理契約及各維度與工作滿意度均呈正相關,這與鄭建君、楊繼平以教師為研究對象所得結論是一致的[8]。與王士紅、顧遠東(2012)以國家審計人員為對象的研究結果是一致的[9]。Turnley,Feldman(2000)[10]認為如果組織心理契約履行得好,員工就會產生較高的工作滿意度,組織違背心理契約就會降低員工的工作滿意度。Turnley(2003)后續研究更加深入地驗證了員工心理契約違背對工作滿意度有顯著的負影響[11]。由此可見,作為社區主管單位部門應該通過更好地履行心理契約,提高社區工作者的工作滿意度。

社區工作者心理契約及各維度與離職意向呈顯著負相關,并對離職意向具有一定的預測作用。這與國內外大多數研究結果一致[12]-[15]。組織對心理契約的較好履行可以減少員工的離職意向,反之,對心理契約的違背,則會造成員工的負面情緒和消極怠工,甚至離職。所以,組織能否很好地履行心理契約,關系到社區工作者的離職意向。余琛的研究認為[16],在心理契約履行情況和離職意向之間,受個體的期望值影響。在本研究中,引入工作滿意度變量。社區工作者工作滿意度與離職意向呈顯著負相關。從目前國內較多以教師、護士為研究對象的研究結果是一致的[17]-[19]。可見,社區工作者的整體工作滿意度越高,離職意向越低,越不容易離職。其中外在滿意度與離職意向的相關尤為突出,社區工作者的工作環境、工資水平和福利待遇、更能影響其離職意向。

中介效應分析表明,在引入了工作滿意度這一變量后,心理契約對離職意向的直接作用不再顯著,說明工作滿意度在社區工作者心理契約與離職意向之間起到了完全中介的作用。這表明社區工作者心理契約不是直接影響離職意向,而是通過工作滿意度對離職意向產生間接影響。即組織對心理契約的履行,使其越符合社區工作者的期望,社區工作者的工作滿意度就越高,離職率也會隨之越低。反之,組織對心理契約的違背,會讓社區工作者失望,降低其工作滿意度,增加其離職率。提升工作滿意度就會讓社區工作者感受到組織對心理契約的履行,降低離職意向。

社區工作者心理契約通過工作滿意度對離職意向的間接影響,體現在心理契約的違背,使社區工作者在組織中找不到安全感和歸屬感、沒有得到相應的報酬、缺乏培訓和發展的機會、自身的價值得不到組織認同、得不到晉升機會,在這樣的工作環境中對工作產生種種不滿,心理需求得不到滿足,出現負面情緒,滋生離職想法。社會交換理論認為,社會關系要遵循“互惠原則”,其中涉及的報酬和成本并不限于物質財富,還包括精神獎勵、心理安慰等,如果報酬減去代價后是正向的,則關系會持續下去,如果是負向的,關系將出現問題。

心理契約是社會工作者在組織中的心理狀態,社區工作者的工作滿意度是組織心理契約管理的重點和關鍵。組織通過對心理契約的管理,就是通過人力資源管理實現員工的工作滿意度,實現對組織強烈的歸屬感和對工作的高投入。組織想要實現對社區工作者的有效配置,就必須重視心理契約的EAR循環(即心理契約的建立、調整和實現過程),實現社區工作者的期望。這樣讓社區工作者在工作中體驗到公平,并認同所得到的報酬,認為自己在組織中付出的代價都是值得的。這樣更能激發社區工作者的工作動力,工作更積極和主動。相對于其他外界因素,這更能讓社區工作者認同自己的工作和組織,在工作中獲得更高的工作滿意度,繼而越傾向于繼續從事本職業,減少離職意向。

參考文獻:

[1]樊景立.紡織廠女作業員離職行為研究[M].臺北:臺灣“國立”政治大學企業管理研究所論文,1978.

[2]湯亞敏.職場排斥與員工離職意向、工作不安全感與一般自我效能感的作用[D].開封:河南大學,2017.

[3]徐光中.工廠工人的工作滿足及其相關因子探討[J].“中央研究院民族學研究所”集刊,1977,43(1):26-27.

[4]林葉艷等.護士的職業認同在工作滿意度與離職意愿間的中介作用[J].護理與康復,2016,15(10):919-924.

[5]李歐.工作滿意度在民辦幼兒教師職業認同與離職意向間的中介作用[J].中國健康心理學雜志,2014,22(9):1355-1357.

[6]Farth J. L.,Tsui A. S., Xin K. R.. The Influence of Relational Demography and Guanxi: The Chinese Case[J]. Organization Science,1998,32(4):471-488.

[7]陳茜.心理契約視角下IT企業新生代員工離職傾向研究[D].大連:大連海事大學,2017.

[8]鄭建君,楊繼平.山西省中職教師心理契約與工作滿意度關系研究[J].教育理論與實踐,2006,24:36-38.

[9]王士紅,顧遠東.國家審計人員心理契約、工作滿意度與知識共享行為[J].審計研究,2012,01:48-54.

[10]Turnley W.. H.,Feldman D. C.. Re-Examining the Effects of Psychological Contract Violations as Mediators[J]. Journal of Organizational Behavior, 2000:21-25.

[11]Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, S. Weal. The Impact of Psychological Contract Fulfillment on the Performance of In-Role and Organizational Citizenship Behaviors[J]. Journal of Management,2003(29):187-206.

[12]Kotter J. P. The Psychological Contract: Managing the Joining-Up Process[J]. California Management Review, 1973(15):91-99.

[13]Guzzo, R., Noonan, K. A., Elron, E.. Expatriate Managers and the Psychological Contract[J]. British Journal of Management, 1997,8(2):151-162.

[14]周莉.心理契約對員工離職意向的影響研究[J].學術論壇,2014(6):140-144.

[15]錢士茹,徐自強,趙斌斌.新生代員工心理契約和離職傾向的關系研究[J].當代青年研究,2015(2):81-87.

[16]余琛.不同心理契約滿足狀態下員工結果變量比較研究[J].科學學研究,2003(S1):173-176.

[17]張斌.工作滿意度在護士職業認同與離職意愿關系中的中介作用[J].中國臨床心理學雜志,2016.24(6):1123-1125.

[18]姜亞麗.工作滿意度變化與離職意向變化的動態關系模型簡介[J].北京師范大學學報(自然科學版),2016-04 52(2):235-239.

[19]魏淑華.教師職業認同與離職意向:工作滿意度的中介作用[J].心理學探新,2012,32(6):564-569.