淺談如何通過使用教學用書備課來降低學生個體差異

馬麗儀

摘?要:本文系在同課異教活動中誘發思考,即如何合理使用教學用書備課,來降低學生個體差異,于是作者理論結合實際從“研讀教學用書,因材施教,細化教學目標”“結合教科書‘二次開發,達成教學目標”“‘化歸教學方法,領悟‘建模思想,展望未來”三方面談了自己的看法。

關鍵詞:教學用書;研讀;二次開發;自主編題;建模思想

一、 問題的提出

本人有幸參加了希賢小學的同課異教活動,執教內容是五年級上冊列方程解答實際問題。第一位教師創設生活情境導入,設計本校跳繩隊的同學參加2018年世界跳繩錦標賽開幕式上的展示,為接下來列方程解決問題播下興趣的種子。第二位教師在教學過程中,教師把課堂真正還給學生,悉心引導學生合作研討,在小組合作——質疑——研討——交流——小結的數學實踐活動中得到的。

兩節課后,我們發現:同一個教學內容,兩位老師參考的是同一本五年級上冊義務教師教學用書,為什么在課堂上取得的結果不大一樣呢?

二、 反思原因

筆者認真的研討了數學課程標準和教師教學用書,發現第一節課的老師,不管是教學目標還是教學設計都是從數學課程表標和教師教學用書而來,而專家編制的教學用書各方面都很好,又怎么會出現以上的問題呢?

筆者對兩節課的教學過程進行了認真的分析與思考,發現教師一味依賴教學用書,拿起教學用書就抄教學目標,預設的教學目標與本班學生實際情況不相符,從而沒能很好地達成教學目標。

三、 合理使用教學用書降低小學生個體差異

《義務教育數學課程標準(2011年版)》明確指出:數學課程應致力于實現義務教育階段的培養目標,在面向全體學生,適應學生個性發展的需要,使得:人人都能獲得良好的數學教育,不同的人在數學上得到不同的發展。課程內容要反映社會的需要、數學的特點,要符合學生的認知規律。它不僅包括數學的結果,也包括數學結果形成過程和蘊涵的數學思想方法。結合以上兩節課的感受,取長補短,筆者談談自己在《實際問題與方程》一課中的一些思考與實踐。

(一) 研讀教學用書,因材施教,細化教學目標

為使每個學生都受到良好的數學教育,數學教學不僅要使學生獲得數學的知識技能,而且要把知識技能、數學思考、問題解決、情感態度四個方面目標有機結合,整體實現課程目標。特細化了本課的教學目標如下:

知識技能目標:

1. 在理解等式的基本性質基礎上,靈活運用等式的基本性質列出數量關系式。

2. 初步嘗試借助直觀圖自主探究,分析數學之間的等量關系,并能正確地列出方程,解決實際問題和進行檢驗。

3. 引導學生掌握列方程解決問題的基本步驟,逐步體會列方程解應用題具有變逆向思考為順向思考的優勢。

(二) 結合教科書,“二次開發”,達成教學目標

《數學課程標準》指出課程內容的組織要重視過程,處理好過程與結果的關系;要重視直觀,處理好直觀與抽象的關系;要重視直接經驗,處理好直接經驗與間接經驗的關系。課程內容的呈現應注意層次性和多樣性。

筆者對教學內容進行二次開發,重新組合教學內容,精心設計備課,力求達成教學目標,突破教學難點。本課的第一個難點就是學會分析數量關系式,要把未知量看作已知的,與其他已知量放在一起分析、列等式。分享片段如下:

片段一:深入淺出,自主編題,達成教學目標1。

為了達成教學目標1,筆者精心設計了課前練習:看方程編題,并列出數量關系式。出示題目:8+x=14;6x=30。學生編出如下題目:

生1:第一小組有8個男生,x個女生,一共有14人。

數量關系式:男生+女生=總人數

生2:公交車上有8個乘客,又上來x個,一共有14個乘客。

數量關系式:原有的乘客+上來的乘客=一共的乘客

……

設計意圖:結合《教學用書》的指導建議,通過采用半開放式教學的方法,課前嘗試編關于方程的問題,目的是讓學生提高學習的興趣和主動性,通過自主編題的形式進一步深入了解方程中存在的等量關系,學生在編問題的過程中,將未知量x看作已知的,與其他已知量放在一起設計問題,降低利用方程解決問題的難度。

片段二:順向引導,線段助解,突破教學目標2。

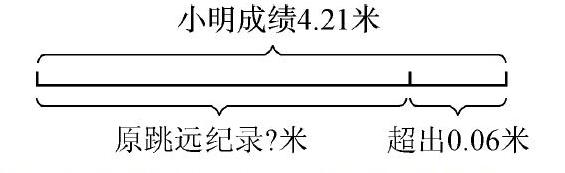

以等式的基本性質為基礎,而不是依據逆運算關系解方程。根據《課程標準(2011)》的要求,從小學起就引入等式的基本性質,并以此為基礎導出解方程的方法。教學目標2設定為:初步嘗試借助直觀圖自主探究,分析數學之間的等量關系,并能正確的列出方程,解決實際問題和進行檢驗。現把筆者課例片段呈現如下:直接展示線段圖,師生互動交流,引導學生進行如下分析:

師:我們學校上周召開運動會,同學們跟著老師一起到跳遠比賽的場地看一看,和大家分享一下,從這個線段圖中你能獲得哪些信息?

生:小明破紀錄了,小明的成績是4.21米,超過原紀錄0.06米,問原跳遠紀錄多少米。

師:那你會用我們學過的方法求原紀錄呢?

生:4.21-0.06=4.15(米)

師:能和大家分享一下你是怎么想的嗎?

生:用現在的成績-超出的成績=原紀錄

師:說得非常好,剛才這位同學用已知信息4.21-已知信息0.06求出了原紀錄是4.15米,這種已知信息計算的方法就是我們以前學習過的解決問題的方法叫算術法。

師:除了算術法,我們今天要學習解決問題的另一種方法:方程(板書實際問題與方程)。

設計意圖:出示線段圖幫助分析題意,通過圖文結合為下面尋找等量關系降低難度,達到降低學生個體差異的目的。本課學習特意在本環節安排了用計算計解決,對比新的方法:列方程解決本題,使得學生進一步明確學習目標,避免下面的學習中學生糾結于算術法和方程法選哪種。認真研讀教學用書,組織通俗易懂的教學語言,使用循序漸進的引導方法,為降低小學生個體差異而努力。

片段三:確定解題格式,體會用方程解決問題的優勢

用方程解決實際問題的思考過程比較直接、簡明,能使某些實際問題的解決化難為易。所以有利于減少學生的學習困難,克服解決實際問題的畏難情緒,提高解決實際問題的能力,進一步有效地降低學生的個性差異。教師在課堂教學中應力使學生隨著學習的進展,逐步體會列方程解決問題具有變逆向思考為順向思考的優勢。根據筆者設定的教學目標3,引導學生掌握列方程解決問題的基本步驟,逐步體會列方程解應用題具有變逆向思考為順向思考的優勢。

師:如果用方程解決問題,那什么是方程呢?

生:含有未知數的等式就是方程。

師:那題中哪個量是未知數呢?沒有未知數x該怎么辦?

生:原跳遠紀錄是未知數,可以把原跳遠紀錄當作x。

師:對了,由于原紀錄是未知數,可以把它設為xm,再列方程解答。所以,在用方程解決問題之前我們先要做一個約定,先寫解:(板書)表示用方程解決問題的開始。

再寫設:(板書)設什么呢?

生:設原跳遠紀錄為xm。

師:現在學校跳遠紀錄是多少米?

生:x+0.06m。

設計意圖:從方程的定義出發,引導學生發現要想用方程解決問題必須找到未知數,“那題中哪個量是未知數呢?沒有未知數x該怎么辦?”學生自主地想到要假設一個未知數x,學生對方程的思維特點有了一定的認知,對方程也有所體會。因此當學生對方程的“好”有所體會,可以接受這一形式后,再告知其解題過程的基本格式,并提出相應要求,也能解決學生“為什么要學方程”的問題,同時也是檢測學生能否初步建立方程思想的手段。

(三) “化歸”教學方法,領悟“建模”思想,展望未來

五上數學《教學用書》第132頁有一句話讓筆者很深刻印象的話:學會“化歸”方法,領悟“建模”思想,是中小學方程教學共同的核心目標。如何讓學生深刻領悟“建模”思想,沒有什么是不可以用思維導圖表達的。于是,筆者就本課的設計,做了一份思維導圖,與生同探究,互勉勵,齊進步。

從認真聽課—研讀教學用書—細化備課—精心上課—深刻反思的過程中,筆者努力做到認真分析本班學生的實際情況,因材施教,為了降低本班學生個體差異,細化教學目標,為達成教學目標精心設計教學過程,讓學生多觀察多分析,培養學生的觀察能力,理解能力和分析能力。在解題的過程中,盡量讓學生多動手多思考,讓學生充分發揮主動性,真正發揮學習的主體作用。“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,在將來的教學中,筆者將更認真研讀教學用書中的新知識之間真實的關系,挖掘新知識技能的生長點,實現知識技能的正遷移,合理使用教學用書,把教學用書真正用到實處,從全局上更好地把握和使用教材。