河南省種糧農戶投入行為及影響因素分析

李貝爾

[摘要]本文在推行2019年中央一號文件,提出穩定糧食產量的背景下,研究河南省種糧農戶投入行為。太康縣作為河南省農業大縣之一,雖然在積極推進農業發展、提高糧食生產能力方面取得了明顯的成效,但在調研過程中發現,土地規模較小且質量下降、生產成本上漲、融資困難、機械化程度較低等因素依然制約著種糧農戶的投入行為。因此,本研究以縣域種糧農戶為視角,分別從土地、勞動力、資金和技術的投入四個方面,研究種糧農戶投入行為,并以研究結論為基礎,提出相關改善措施。

[關鍵詞]種糧農戶;投入行為;影響因素;太康縣

中圖分類號:F326.11;F49;F224 ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ?DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20190731

1? 研究綜述

近年來糧食安全受到越來越廣泛的關注,農戶投入行為是直接影響因素。許多專家學者針對農戶投入行為的不同方面都進行了研究,王海霞[1]主要從農戶特征、農戶收入、農戶耕地稟賦以及農業技術信息來源四個方面對影響江蘇省種糧農戶農業技術需求的因素進行了計量分析,總結出江蘇省種糧農戶對農業技術的需求主要受務農勞動力比例、家庭總收入、糧食收入比重、鄰里朋友、農資銷售部門、農技推廣人員、農業專業協會以及地區差異的影響;劉清娟[2]以黑龍江省種糧農戶生產行為的角度為切入點,并采用Logistic分析方法,利用抽樣調查和典型調查獲取的數據,分析黑龍江省種糧農戶生產行為的現狀及存在問題,提出了優化黑龍江省種糧農戶生產行為的思路與對策建議;張淑萍[3]對河南省種糧農戶的抽樣調查中發現,糧價的高低是影響種糧農戶意愿的最強機制,為此市場和政府應規范糧食的市場價格,采取最低保護價;何如海[4]對安徽省大別山區以及大別山區九縣農村土地投入和農民收入的時空差異進行評價分析,總結出土地利用應更加重視集約度的問題,協調好農村土地利用與農民收入之間的關系。綜上,本文以太康縣種糧農戶的視角,從土地、勞動力、資金、技術四個方面研究種糧農戶投入行為,更清晰、直觀地分析種糧農戶投入行為,并針對現狀提出相關建議。

2? 河南省種糧農戶投入行為現狀

2.1? 土地投入

土地投入主要包括用于土地利用的勞力、物質或資金等,通過一定的方式投入到土地生產之中,會對土地利用集約度產生影響。農村土地作為農民生產生活的載體,其投入的要素與農民收入息息相關。

2.1.1? 河南省土地投入

糧食播種面積是保障糧食安全的基礎。從圖1可看出,河南省農作物播種面積從2000年的13 136.9千hm2增加到2016年的14 472.3千hm2,糧食播種面積從2000年的9 029.6千hm2增加到2016年的10 286.2千hm2。總體來看,河南省農作物播種面積和糧食播種面積變化都比較平穩,基本呈現略微增加的趨勢。

2.1.2? 種植結構

種植結構一般是指一個地區或國家在農作物種類種植比例上的問題,一般以糧食作物為主,其他經濟類作物為輔。河南省種植結構主要包括大豆、小麥、棉花、油料等。由圖2可知,棉花和大豆的播種面積基本呈現下降趨勢,棉花從2000年779.33千hm2下降至2016年的100千hm2,大豆從2000年564.73千hm2下降至2016年的368.04千hm2;油料播種面積基本穩定,出現略微增加,從2000年1 492.54千hm2增加至2016年的1 624.8千hm2,且在整個農作物種植結構中占比較大;小麥播種面積從2000年的4 922.33千hm2增加至2016年的5 465.7千hm2。

2.2? 勞動力投入

農戶是農業生產的基本主體,自身勞動力投入在一定程度上制約著農戶的經濟行為,決定著家庭的經濟收入。隨著工業化進程和城鎮化進程的加快,我國農村剩余勞動力轉移規模不斷擴大,部分農戶不僅依靠家庭自有勞動力開展農業生產,還以加大雇傭其他勞動力的形式開展生產。由圖3可知,河南省鄉村從業人數為從2000年的4 712萬人增加到2016年的4 803萬人,增長率為2%,增長趨勢較小;從總體觀察,三大產業從業人員的人數變化趨勢,第一產業的從業人員數直線下降,從2000年的3 564萬人下降到2016年的2 578萬人,下降率為38.2%;第二產業和第三產業的從業人數逐漸增加,變化趨勢較為平緩,分別從2000年的977萬人和1 031萬人增加到2016年的2 578萬人和2 101萬人,增長率分別為52.3%和50.9%。由此可見,從事農業勞動的人口越來越少,種植積極性也在下降,這些因素都制約著糧食的產量。

2.3? 生產資料投入

河南省農用生產資料投入,主要包括化肥、農藥、地膜三種。據圖4可知,從整體來看,農用化肥的施用量是呈現逐漸增加的趨勢,從2000年的420.71萬t增加到2016年的735.24萬t;農藥投入量在波動中呈增加趨勢,從2000年的95.51萬t增加到2016年的127.12萬t,但具體年份的變化趨勢與總體變化并不相同;地膜使用量也呈增加趨勢,從2000年的39.12萬t增加到2016年的76.01萬t。地膜的廣泛應用是順應現代農業的發展,是反季節蔬菜、花卉、大田作物和林業的需求,有利于保持土壤水分,防止病蟲害侵襲,促進農作物既快又好的生長。

2.4? 機械總動力

機械化程度可反映一個地區的發展程度。由圖5可知,河南省機械總動力總體呈大幅度上升趨勢,從2000年5 780.6萬kW增加至2015年11 710.08萬kW,增長率為50.6%,在2016年出現略微下降,側面反映出河南省機械化程度的提高,為提高種糧農戶積極性提供技術支持。

3? 太康縣種糧農戶投入行為現狀

3.1? 土地投入

3.1.1? 太康縣土地投入

從圖6可以看出,太康縣農作物播種面積以及糧食作物播種面積與河南省的變化趨勢基本一致。太康縣農作物播種面積從2000年的209.48千hm2增加到2016年的233.29千hm2,糧食播種面積從2000年的129.22千hm2增加到2016年的173.98千hm2;糧食作物播種面積占農作物播種面積的比例從2000的61.7%增加到2016年的74.6%。

3.1.2? 種植結構

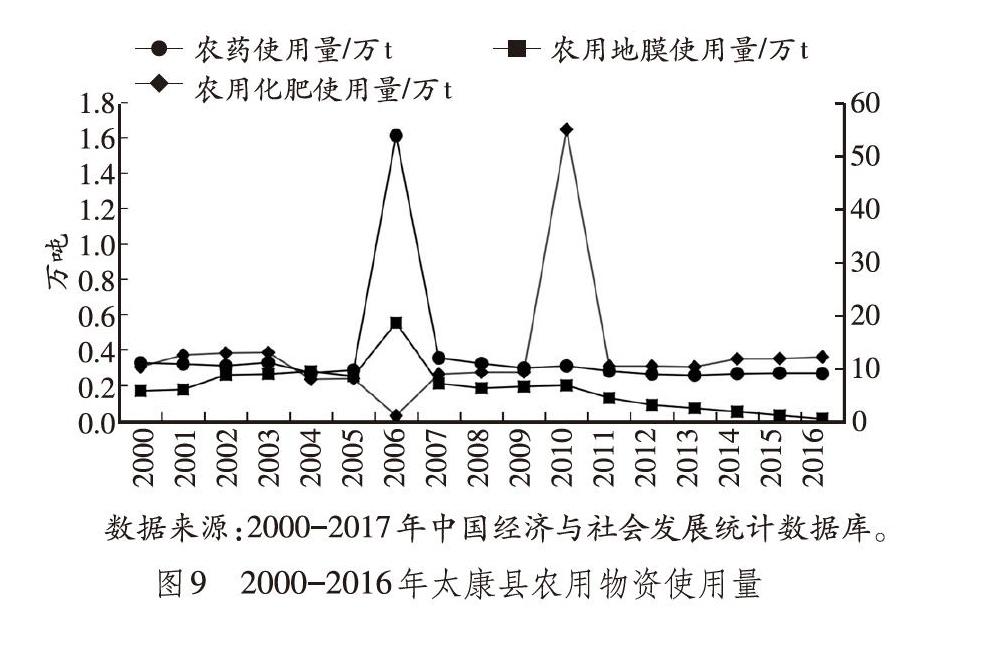

太康縣種植結構主要包括大豆、小麥、棉花、油料等,從圖7可以看出,小麥是太康縣的主要農作物,從2000年86.09千hm2增加至2016年的97.93 千hm2,因此可以解釋糧食作物的播種面積呈現增加趨勢的原因;棉花從2000年54.12千hm2下降至2016年的1.88千hm2,棉花播種面積大幅度下降,這與棉花本身的性質相關,種棉花風險性較大,導致農戶積極性下降,轉向種糧,這對于國家糧食安全有很大的促進作用;油料播種面積呈現逐漸遞減的趨勢,從2000年9.39千hm2降低至2016年的7.35千hm2,且在整個農作物種植結構中占比較小;大豆播種面積呈現逐漸增加的趨勢,從2000年7.61千hm2增加至2016年的12.80千hm2。

3.2? 勞動力投入

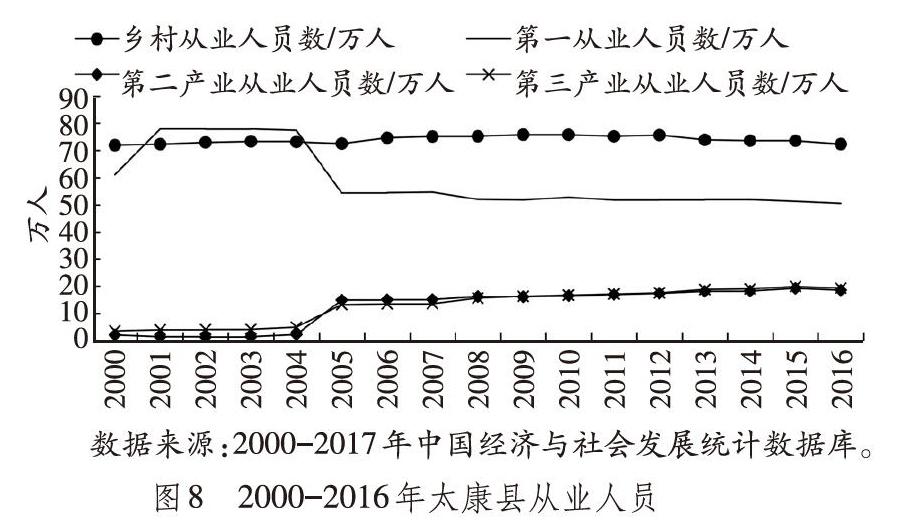

據圖8可知,太康縣鄉村從業人數為從2000年的71.9 萬人增加到2016年的72.3萬人,增長趨勢較小;從總體上來觀察三大產業從業人員的人數變化趨勢,第一產業的從業人員數先增加后直線下降,從2000年的61.1萬人增加到2004年的77.4 萬人,達到最大值,隨后一直減少,截止到2016年,第一產業從業人員數為50.5萬人,年平均下降率為17.3%,下降趨勢非常明顯;第二產業和第三產業的從業人數逐漸增加,變化趨勢較為平緩,分別從2000年的2.0萬人和3.5萬人增加到2005年的14.8萬人和13.1萬人,年平均增長率分別為49.2%和30.2%,這與本地區所實施的政策有關;截止到2016年兩大產業人數分別為18.4萬人和19.2萬人,增長趨勢較為平緩,說明從事農業勞動的人口越來越少,種植積極性在下降,制約著糧食的產量。

3.3? 生產資料投入

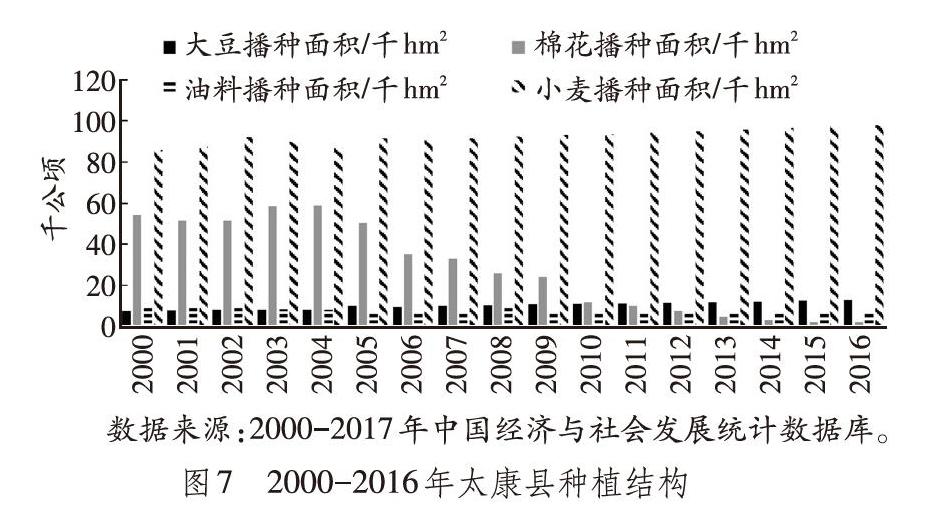

太康縣農用生產資料投入,主要包括化肥、農藥、地膜三種,且三者波動趨勢相似。據圖9可知,從整體來看,農用化肥的施用量是呈現逐漸增加的趨勢,從2000年的10.12萬t增加到2010年的54.89萬t,隨后又降至2016年的11.97萬t;農藥投入量在波動中呈增加趨勢,從2000年的0.33萬t增加到2006年的1.61萬t,到2016年下降至0.27萬t,且具體年份的變化趨勢與總體變化并不相同;地膜使用量呈先增加后減少的趨勢,從2000年的0.17 萬t增加到2006年的0.55萬t,到2016年又下降至0.01萬t。

3.4? 機械總動力

太康縣機械總動力總體呈大幅度上升隨后又下降的趨勢。由圖10可知,從2000年109.42萬kW增加至2014年183.2萬kW,增長率為38.5%,在2016年出現略微下降。這從側面反映出太康縣機械化程度的提高,為提高種糧農戶積極性提供技術支持。

4? 太康縣種糧農戶投入行為存在的問題

4.1? 種糧農戶土地投入受限,制約規模經濟發展

現階段農戶發展和進步的要素“瓶頸”是土地,擴大經營規模和改善生產條件所需的土地,對農戶來說是稀缺的,如果把農戶從傳統農戶轉變為轉型農戶作為第一次進步,轉型農戶轉變為現代農戶作為第二次進步,那么農戶第二次進步的難度大于第一次進步。從農業發展歷史過程來看,只要解決土地問題,就具備農戶完成第一次進步的必要條件[5]。

近年來,河南省立足于保護耕地面積和提高糧食綜合生產能力,確立了以耕地保護為核心的工作理念,全力堅守耕地“紅線”。根據河南省2014年第二次土地調查結果顯示,河南省人均耕地面積0.082 hm2,戶均耕地面積0.347 hm2。土地投入受限一方面是由于各種化肥、農藥的使用造成土地板結、土地質量下降,另一方面是土地流轉制度不完善,農戶之間自行流轉,沒有具體的期限,很難形成規模化[6]。

4.2? 種糧農戶數量減少且素質較低

調查發現,除種糧大戶之外,其余長期從事農業生產的一般都是年紀較大的老人、勞動能力較差的婦女,這些農戶普遍具有的特征是學歷較低或者是文盲,種糧一般都是根據自己的經驗,且沒有參加過任何農業培訓。

4.3? 種糧農戶資金投入多

隨著機械化水平不斷提高,農戶需要投入的種糧成本也在增加,從整地到收割,均采用機械化,雖然省去了許多人工成本,但播種、施肥、噴藥、灌溉等種植環節,均需要投入大量資金[7-8],如果遇上自然災害,造成大幅度減產,農民基本沒有收入。因此,種糧成本較高,也導致農戶種糧積極性大幅度下跌。

4.4? 種糧農戶技術落后

在很長一段時間內,中國糧食增長主要依靠的是資源的大量消耗和農藥化肥的高強度使用,糧食生產正面臨著耕地數量和質量下降、灌溉水源短缺、生態環境惡化、投入成本增加等新的問題[9]。隨著工業化、城鎮化的快速發展,人們對糧食質量的要求不斷提高,農業現代化發展迫切需要科學技術的支撐。糧農技術落后的原因有兩個方面,一方面是農戶規避風險意識較強,耕地規模較小,不愿意投入更多的成本;另一方面是素質水平較低,不愿意接受新技術,主動學習的動力和獲取農業技術的潛力不足。

5? 改善太康縣種糧農戶投入行為的對策

5.1? 鼓勵農村土地流轉

土地流轉作為解決我國土地細碎化、實現土地規模經營的一項有效措施。對太康縣而言,農戶土地規模較小,應積極提倡土地流轉,規模經營,由種糧大戶或其他承包大戶集中種植[10]。實現規模化經營不僅可以降低投入成本,而且實現機械化又可以節省大量勞動力,從而提高種糧收益。

5.2? 加強農業技術培訓

針對當前農戶生產面臨的問題,地方政府需要加強對農民的農業技術培訓,加強專業合作社的標準、規范發展,鼓勵農戶加入合作社,提升農戶的種植技能,使其了解和掌握現代農業生產技術,進一步改善糧食生產經營方式,實現增產增收[11]。

5.3? 提高勞動力素質水平

目前,種糧農戶的文化素質已經成為影響其糧食生產行為和種糧收入的主要因素。種糧農戶整體文化素質不高,就會阻礙農業技術的進步和推廣,導致農業勞動生產率水平普遍降低,同時,也會導致種糧農戶收入結構單一,收入增長緩慢。想要提高農村勞動力素質水平,一方面需要當地政府借助農業合作社、各級農業研究所積極開展農業技能培訓,培育新型職業農民,另一方面還要不斷提高農業收入,鼓勵有文化、有技能的年輕人回鄉種地。

5.4? 提倡發展綠色農業

綠色農業發展是以維持一個良好的生態環境和養分系統為目的,成為一種自我維持型農業可持續發展的模式。綠色農業耕作技術的中心內容是通過利用有機肥料、使用生物防治病蟲害和雜草管理相結合的方式,保持和提高土壤肥力,節約和保護水資源,減少農業對生態環境破壞,恢復和重建生態資源基礎[12]。提倡發展綠色農業,可以改變農業增長和糧食產量提高主要依靠化肥、能源、機械動力等外部投入的增加的觀念,改變種糧農戶的投入行為。

參考文獻

[1]王海霞.江蘇省種糧農戶農業技術需求的影響因素研究[D].南京:南京農業大學,2009.

[2]劉清娟.黑龍江省種糧農戶生產行為研究[D].哈爾濱:東北農業大學,2012.

[3]張淑萍.糧食價格機制對農戶種糧激勵作用的分析——基于河南省的調查[J].調研世界,2012(10):32-37.

[4]何如海,王其帥.農村土地投入與農民收入耦合協調度評價——以安徽省大別山區為例[J].云南農業大學學報(社會科學),2019,13(2):93-98.

[5]鐘鑫.不同規模農戶糧食生產行為及效率的實證研究[D].北京:中國農業科學院,2016.

[6]何歡.鄲城縣種糧農戶生產投入行為研究[D].鄭州:河南財經政法大學,2017.

[7]朱守銀,張照新,張海陽,等.中國農村金融市場供給和需求——以傳統農區為例[J].管理世界,2003(3):88-95.

[8]童馨樂,李揚,楊向陽.基于交易成本視角的農戶借貸渠道偏好研究——以全國六省農戶調查數據為例[J].南京農業大學學報(社會科學版),2015,15(6):78-87+138-139.

[9]龍方.新世紀中國糧食安全問題研究[D].長沙:湖南農業大學,2007.

[10]曾雅婷,呂亞榮,劉文勇.農地流轉提升了糧食生產技術效率嗎——來自農戶的視角[J].農業技術經濟,2018(3):41-55.

[11]陳美,徐連海.糧食安全與糧農增收的影響因素分析及對策[J].特區經濟,2010(3):218-220.

[12]譚秋成.作為一種生產方式的綠色農業[J].中國人口·資源與環境,2015,25(9):44-51.