聚焦學科核心素養 優化教學案例設計

丁春艷

《普通高中思想政治課程標準(2017年版)》強調,“學科核心素養是學科育人價值的集中體現”“優化案例,采用情境創設的綜合性教學形式”。

案例教學法能夠激發學生思考、感悟,有效培育學生的學科核心素養。筆者在教學實踐中以一例貫穿整節“依法維護勞動者的合法權益”的教學,結構緊湊、過程流暢。

聚焦素養,設計案例

“依法維護勞動者的合法權益”在教學上有一定的難度。一是學生平時了解到許多關于勞動者權益受損、維權艱辛的信息,對依法維權的結果普遍持不樂觀的看法,這是認同上的障礙。二是教材中闡釋的依法維權的途徑對學生來說有些陌生,這是認知上的障礙。如何通過教學使學生既能理解勞動者依法維權的意義,又能知道維權的途徑?

為突出教學重點、突破教學難點,我在教學時以“維權原因——維權依據——如何維權”為教學線索,設計了“大學生小王職場遭遇記”的案例,如講故事一般將教學內容置于學生相對熟悉的場景中,引導學生思考、辨析、評價。過程中,以《勞動法》和《勞動合同法》中有關“勞動合同”“勞動爭議”和“法律責任”的法律規定為教學輔助材料,開展了案例分析、討論、交流等豐富多彩的教學活動。通過生生互動、師生互動,幫助學生掌握法律知識,培養“法治意識”學科核心素養。

問題導向,啟迪思維

美國心理學家羅杰斯認為,學習要從真實的問題開始。教師在設計問題時應緊扣案例,既要考慮教學的重難點和具體學情,又要考慮問題的邏輯性和思維梯度,引導學生全面、辯證、深入地思考問題。

在導入新課后,我馬上切入主題,展示案例“小王職場遭遇記”之一:

2016年12月10日,小王入職A公司,被告知有三個月的試用期,但公司未與小王簽訂書面的勞動合同。2017年2月15日,A公司通知小王,由于他在試用期表現不佳,所以公司決定辭退他。小王要求A公司支付前兩個月的工資,但沒有成功。

基于案例,我設計了三個問題:為什么小王討要工資不成?小王該如何維護自己的合法權益?如果請你運用法律武器幫助小王維護合法權益,你會怎么做?

三個問題由淺入深、步步推進。問題1的設計意圖是讓學生知道勞動者維權的原因:現實中,用人單位憑借在經濟上的優勢地位,有時會侵犯勞動者的合法權益。問題2的設計意圖在于讓學生知道勞動者維權的法律依據:《勞動法》和《勞動合同法》。問題3的設計意圖是結合案例的具體情節,讓學生了解《勞動法》和《勞動合同法》中關于“勞動合同”“試用期的相關規定”“勞動爭議”和“法律責任”的規定,學會運用法律知識去解決情境中的問題。

本教學環節按照“學生獨立思考——小組討論——代表交流——同學補充——教師點撥提升”的順序進行。依托導學案,設計遞進式的案例和問題,讓學生帶著困惑去學習,可以激活學生的思維,使課堂教學更有體系、更具張力,從而促進學科核心素養的培育。

夯實基礎,深化認識

學科知識的積淀是學科素養形成的基礎。教師要將教材中的基本原理、概念、知識融入案例,為基礎知識的學習和學科核心素養的培育創設情境,確定學習過程的邏輯起點,預設思維探究的路徑。

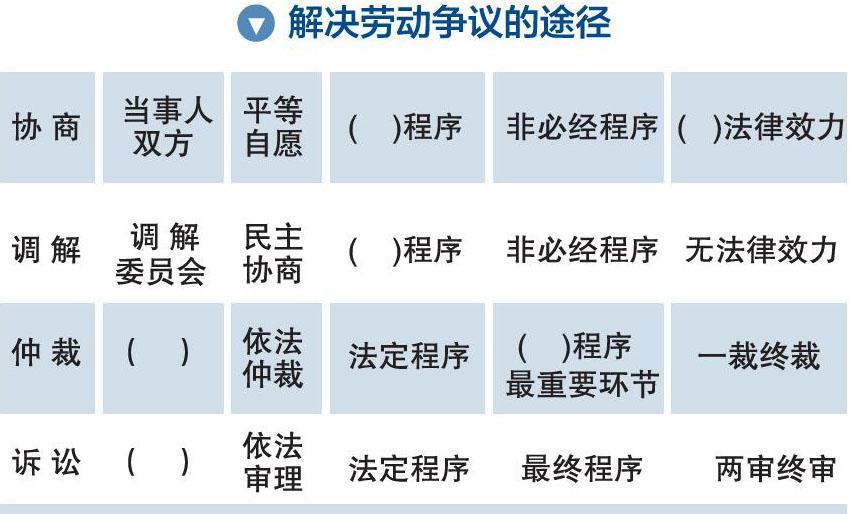

“依法維護勞動者的合法權益”一課的主干知識為:“維權原因——維權依據——如何維權”,但有的知識點極易混淆,如四種維權方式的法律效力。于是,我在導學案中設計表格“解決勞動爭議的途徑”,幫助學生理清知識,為課堂交流、探究打下基礎。

學生在課前自學教材,交流討論,小組合作完成表格。在此基礎上,課堂上,我展示了案例“小王職場遭遇記”之二:

2017年3月,小王入職B公司,并與公司簽訂勞動合同。一段時間后,公司因經營狀況不佳,“想方設法”讓小王辭職,雙方產生勞動爭議。

之后,提出問題:如果你是一名法律工作者,你能否告訴小王處理勞動爭議的途徑有哪些?小王是否可以直接向法院起訴該公司?

讓學生運用法律知識找到解決問題的方法,能夠加深其對所學知識的理解。

解決問題,提升能力

學生是否具備了用法意識?如何判斷?教師可以設計新的情境,考查學生能否運用法治思維對現實問題進行判斷、評價。為此,我設計了案例“小王職場遭遇記”之三:“春節加班拿不到加班費”,請學生“一試身手”,幫小王拿出一個維權方案。方案內容包括兩方面:一是采用什么途徑維權(對象、方式、訴求)?二是如果不奏效,下一步該如何做?

設計典型案例讓學生自主構思維權方案,既能夠考查學生對勞動者依法維權的四種方式之間的聯系和四種維權方式的效力的掌握程度,突破教學的重難點,又可以培養學生運用法治思維分析問題、解決問題的能力,使之樹立尊重法律、依法辦事的理念。

融入實踐,內化理念

實踐是觀點內化的最好方式。法律具有很強的實踐性,教師在教學中要重視通過相關實踐活動的開展,幫助學生樹立法治理念、養成守法習慣。

在學生完成維權方案設計后,我給學生留了一份課后探究作業——學會看勞動合同,要求學生根據我提供的勞動合同應當具備的條款內容,查閱一份勞動合同文本,并做好以下記錄:勞動合同文本有哪些基本條款?勞動者享有哪些權利,承擔哪些義務?勞動者和用人單位可以協商、約定哪些內容?勞動爭議解決方式是如何約定的?有無其他重要事項約定?請舉例說明。

青年學生是未來的勞動者。課后探究作業的設計,把法律意識教育延伸到課堂外,既可以讓學生學會理論聯系實際地觀察、分析問題,增強參與社會生活的實踐能力;又能讓學生感受法律在社會生活中的權威地位,學會在實際生活中依法行使自己的權利,養成符合法律規范的行為習慣。這與《普通高中思想政治課程標準(2017年版)》提出的“力求構建學科邏輯與生活邏輯、理論知識與生活關切相結合的活動型學科課程”的要求相契合。

本課的案例設計力求將案例情境線、問題學習線、主干知識線和課后實踐線有機融合。四條線串起了碎片化的情境和零散的知識點,讓學生在教材文本和案例情境的交互學習中理解和掌握法律知識,提高學法用法的能力,成長為明是非、尚法治、有擔當的社會公民。

一個值得稱道的案例設計不僅要承載理解知識、發展能力的功能,更要給予學生思維啟迪,促進學科核心素養的培育。這樣的案例設計才能真正增加課堂的深度和厚度,使思想政治學科核心素養的培育落到實處。