民族村寨文化振興的三維視角:時間·空間·價值

李軍 向軾 李軍明

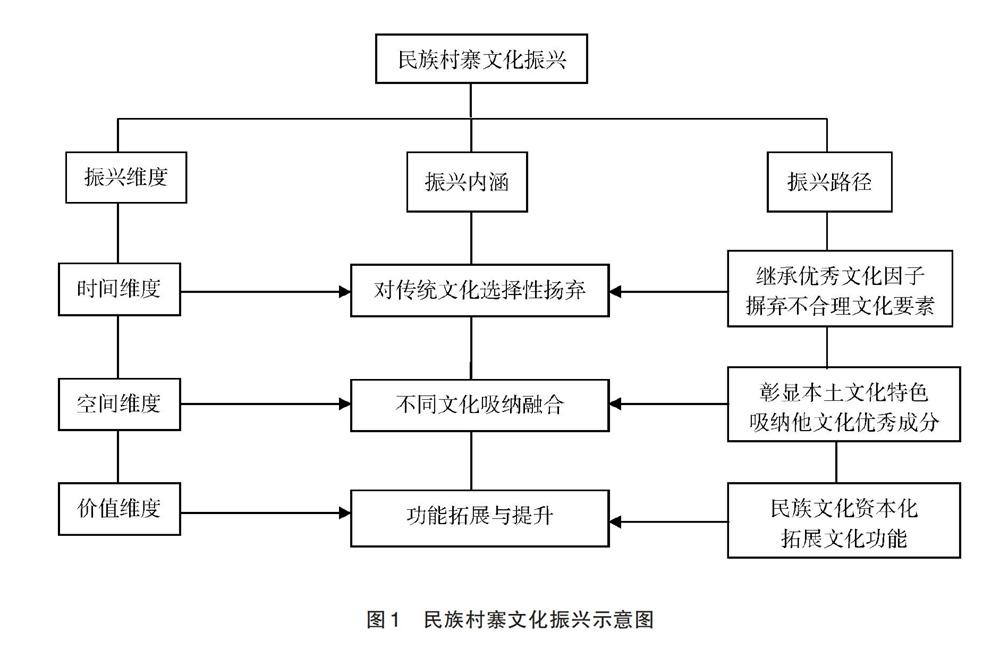

【摘 要】民族村寨文化振興是一個集多維度、多要素、多功能的系統性工程,是民族村寨文化歷史延續、文化互動發展與文化功能提升的有機統一。具體而言,既包括時間維度的選擇性揚棄,做到弘揚傳統優秀文化基因和摒棄與現代文明不相適宜要素的統一;也包括空間維度的吸納借鑒與融合發展,在不同文化的互動交流中要彰顯本土文化的優勢特色,并主動吸收借取外來文化中的合理成分;最后還包括價值維度的功能拓展與延伸,通過對本土文化資源的創造性轉化,使其更加調適于轉型中的文化環境。

【關鍵詞】民族村寨;文化振興;文化功能;空間互動

【作 者】李軍,凱里學院旅游學院副教授,博士。貴州凱里,556011。向軾,重慶文理學院非物質文化遺產研究中心副教授,博士。重慶永川,402160。李軍明,黔南民族師范學院經濟管理學院副教授,博士。貴州都勻,558000。

【中圖分類號】C95? 【文獻識別碼】A? 【文章編號】1004-454X(2019)03-0120-010

一、研究源起與問題提出

習近平同志在黨的十九大報告中提出的鄉村振興戰略是近期全黨全國工作的重中之重。鄉村是具有自然、社會、經濟特征的地域綜合體,兼具生產、生活、生態、文化等多重功能,可以說鄉村興則國家興,鄉村富則國家富。因此,鄉村振興必定是一個全方位多角度的復興體系。而文化振興既是鄉村振興的重要組成部分,也是傳承中華優秀文化的有效手段。民族村寨作為民族地區鄉村形態的典型代表,不僅是少數民族文化和中華優秀傳統文化的富集寶藏,也是現階段推進鄉村文化振興的重要陣地。在這一背景下,有關鄉村振興戰略和民族村寨文化復興的主題得到了學界的廣泛關注與回應。一方面,文化在鄉村振興中的重要作用備受關注。劉瑞娟(2007)提出,村落文化是農民安身立命精神生活的基礎,是農民信仰、價值取向、生活方式、風俗習慣、行為規范等文化現象的總和;羅荷香(2017)認為民族村寨文化在文化凝聚力、文化生產力和文化約束力等社會治理中發揮著重要作用;吳理財(2019)提出,文化振興與鄉村振興多重價值目標耦合,文化振興可以為鄉村振興提供文化推力和精神動力;董祚繼(2018)認為,鄉村文化是鄉村發展的突出優勢,文化復興理應成為鄉村振興的主旋律,從而為其提供持久動能;索曉霞(2018)指出,鄉土文化是鄉村振興凝心聚力的黏合劑和發動機,是城鄉融合發展的巨大文化資本。但另一方面,傳統村落文化現狀令人擔憂,鄉村文化振興路徑有待深入探討。丁永祥(2008)的研究表明,鄉村的道德底線和精神堤岸遭到沖擊,文化“空洞化”凸顯,精神生活十分匱乏;趙霞(2011)認為在鄉村發展中,存在文化話語權缺失、傳統道德碎片化、鄉村精英沒落等問題;段超(2011)分析了民族村寨文化建設中的急于求成與急功近利、文化主體參與不足等問題;李忠斌、鄭甘甜(2014)指出在民族村寨文化建設中存在明顯的短期行為和突出的破壞性開發,如偽文化的出現、價值觀變異等。綜上,目前學界已充分認識到文化振興的重要性和必要性,有關村寨文化振興的現實研究也層出不窮,但隨著社會環境的變遷、改革進程的深化、農村經濟的發展以及人們精神需求的提升等,文化振興也會出現新形勢和新問題。為此筆者擬從時間、空間與價值三個維度來探討民族村寨文化振興問題。

二、民族村寨文化振興的宏觀建構

民族村寨文化振興是一個集多維度、多要素、多功能的系統性工程,其內容既包括時間維度上的選擇性揚棄,也包括空間維度上的吸納融合,還包括價值維度上的功能提升(見圖1)。即在對待村寨傳統文化的立場上,首先要弘揚民族村寨中的優秀文化,這是文化振興的立足點,是鄉土文化建設的靈魂所在;其次要摒棄與現代文明不相適宜的糟粕成分,促使鄉土文化轉型發展,做到“揚”與“棄”的有機統一;第三要處理好本土文化與外來文化之間的關系,把“走出去”(文化自信)與“引進來”(文化融合)有機結合起來,在不同文化的交流與碰撞中既要彰顯本民族的文化魅力,在秉持本民族文化特性的前提下,更要主動學習外來(異)文化的優秀養分,自覺內化到本民族的文化要素中,成為本民族文化系統運行中的有機組成部分,使其更加適應于轉型中的社會環境,不斷增強民族村寨文化的生命力;第四要不斷拓展鄉土文化的功能,創造性提升民族文化資源的價值。因為文化生命力的大小在于文化基因的生發繁衍和文化功能的與時俱進,這是民族群眾保護、傳承與發展本民族文化的動力所在。因此在民族村寨文化振興中,既要充分發揮民族村寨文化原有的基本功能,同時也要在新的時代語境中拓展其功能,如利用文化資本發揮其經濟功能,這樣建構出來的文化才有深厚的群眾根基,才能得到民族群眾的支持,也只有在功能機制的作用下,才能實現民族村寨文化保護傳承的代際延續。

圖1? 民族村寨文化振興示意圖

在時間、空間與價值維度下,民族村寨文化振興的選擇性揚棄、不同文化間吸納融合及功能與時俱進是相互聯系和有機統一的。首先,從時間維度上對民族村寨傳統文化進行選擇性揚棄是民族村寨文化振興的立足點和出發點,文化是連接過去、現在與未來的紐帶,只有立足于傳統村落中的文化內核,才能延續原有的文脈,也才能在與他文化互動中彰顯本色,這樣的融合發展才能強化村寨文化的適應能力,以這樣的方式重構才能增進民族村寨村民的文化自信與自覺;同時只有以村寨原有文化為基礎才能充分發揮文化系統原有的功能,也才能實現文化資源的創造性轉化,拓展村寨文化的功能。其次,本土文化與外來文化的吸納融合是民族村寨文化振興的應有之意,民族村寨文化作為一個相對獨立的系統,為獲得自運行體系的相對穩定,時刻處在不同文化的“交流—碰撞”與“吸納—融合”中,這一過程不僅可以體現出自身文化的優勢特征,而且通過吸取他文化的養分可以促進本民族文化的轉型發展,以實現文化系統的穩健運行。同時,在不同文化的相生相克中,探尋符合文化自身發展的演變路徑,以不斷提高民族村寨文化對自然和社會的雙重適應能力。功能拓展與延伸是民族村寨文化振興的另一重要內容。延伸出的新的功能不是憑空構建的,而是根據民族村寨原有的文脈和文化基因并結合其他文化系統運行概況及轉型社會環境而進行構建,也就是做到時間與空間、深度與廣度的有機統一。可以說在民族村寨文化的整體性建構過程中,無論是對傳統文化的選擇性揚棄還是不同文化間的吸納融合,其目的都在于提升民族村寨文化的功能和價值,從而提高文化系統的自運行能力和自調適能力。綜上所述,民族村寨文化振興中的選擇性揚棄、不同文化間的吸納融合及文化功能提升與調適是相互聯系、有機統一的,共同構成民族村寨文化振興的整體性框架。

三、民族村寨文化振興的理論支點

(一)時間維度:對傳統文化選擇性揚棄

民族村寨是鄉土文化的聚寶盆,是中華文化“一體多元”的基因庫。其記載了特定地域社會、經濟、文化發展的歷史過程,是地域文化、山水文化乃至民族文化的典范之作,創造和傳承了博大精深的鄉土文明,[1]可以說沉淀在民族村寨中的鄉土文化既是傳統文化的精髓所在,也是中華文化的源頭和重要組成部分。當然,在充分肯定傳統村落多元價值的同時,也要辨證對待鄉土文明。因為經濟基礎決定上層建筑,文化是一定時期經濟社會發展的反映和折射。隨著民族村寨的轉型發展,部分文化事項(如傳統生計方式)依舊在民族群眾的生產生活中發揮著重要作用,但部分文化事項(如不合理的消費觀念等)是民族群眾走向現代文明的絆腳石。為此,在民族村寨傳統文化的保護傳承中,既要弘揚優秀文化因子,促進民族村寨文化活態傳承,也要摒棄落后文化要素,促進民族村寨文化的轉型發展,也就是要做到“選擇性揚棄”,把“揚”與“棄”有機統一起來。

民族村寨文化振興的根本立足點就是要承繼鄉土社會中的優秀文化基因。任何群體的文化要想在現代文明社會中得到生存和發展,就必須在積極保護和傳承的同時進行文化創新并進一步將其發揚光大。[2]首先,從宏觀視角看,傳承民族村寨中的優秀文化因子是保護中華多元文化基因的重要舉措。民族村寨文化是鄉土文化的重要組成部分,而鄉土文化是中華文明的重要組成部分。不同地域的民族村寨,由于不同的地理環境、物質生產方式及社會結構,形成了不同的文化風格,例如漁獵文化、梯田文化、建筑文化等。可以說每一個鄉村、每一個山寨就是一座活態的文化基因庫。而文化基因是文化傳承發展的基本元素,可以說是文化發展的元細胞。但隨著鄉村文化環境、自然環境及社會環境的變化,村落中的文化基因遭到破壞,部分文化基因處在消亡的邊緣。而文化基因的消亡會導致整個鄉村文化系統的衰敗,甚至是鄉土文化的連根拔起,且民族村寨更為特殊,它是民族文化與鄉土文化的復合體。因此,應借助鄉村振興機遇保護好、傳承好村寨中的優秀文化基因,從而達到保護民族文化多樣性的目的。其次,就微觀而言,繼承民族村寨優秀文化是民族生存與發展的根本前提。因為文化不僅是歷史的延續,也是社會群體生活的根本保障,更是個體的謀生之道,做人之道,有人才有文化、才有歷史和社會。文化作為人類的一種生存方式,表達的是人與自然的一種關系,[3]民族文化是少數民族群眾適應社會和自然的產物,在其生產生活中發揮著重要作用。民族文化是維系一個民族生存與發展的動力所在,是少數民族內在品格、價值取向和精神信仰的集中體現,是一個民族區別于另一個民族的符號系統。就其具體功能而言,民族村寨文化具有整合功能、協調功能、創造功能、向心功能、教化功能、組織功能、凝聚功能等,這些功能通過特定的社會文化機制融入民族群眾的生產生活中。例如貴州小黃村、占里村、芭莎村等村寨為從大自然中持續獲得各種生存所需要的物產,通過自己的生態智慧創造了稻—魚—鴨共生的農業生產體系,把“人的需求”與“生態系統的需求”有機統一起來;[4]又如貴州苗族村寨內部為確保本寨農事活動順利進行,由有經驗的人選擇吉日進行農業生產,每年的播種、插秧、收割及吃新等一系列活動由活路頭率先舉行特定的儀式;[5]再如民族村寨中互惠習俗,在傳統的社會結構中,每一家庭以自己為中心,周圍畫出一個圈子,這個圈子是“街坊”。有喜事要請酒,生了孩子要送紅蛋,有了喪事要出來助殮、抬棺材,是生活上的互助結構,[6]27廣西龍脊平安寨世代沿襲“打背工”的習俗,在做田工、建造房子、砍柴以至舉行婚喪嫁娶活動時都有“打背工”的習俗,[7]以這種互惠的方式調動整個村寨的力量來完成單個家庭無法完成的事情。由此可見,民族村寨群眾創造的這些文化既是其生產生活的有機組成部分,同時又規約、協調其生產生活,可以說村寨內部成員的生存發展離不開自己所建構的文化網絡。

在充分肯定傳統文化價值的基礎上,也要用發展的眼光重新審視傳統文化,因為文化是主觀之于客觀的產物,并非完美無缺,甚至可以說任何一種文化事項從誕生之初就具有某些“局限”。理由如下:其一,文化是根據特定的環境為滿足人的需要而產生的。可以說文化是自然與社會共同型塑的產物,那么在其產生之初就受到當初自然環境和社會環境的規約,隨著環境(自然和社會環境)的變化,原有的文化事項必然與新的環境有一定的不協調性,而應該在新的環境中有一套與之適應和協調的文化系統;另一方面,文化是人類實踐活動的產物,文化的發展歷程是人類認知能力提升的過程。在這一實踐與認知過程中,并非所有創造文化的人都是理性的,況且人的認知能力是有限的。因為任何一個人的能力是有限的,即便你是最聰明、最卓越的人,你也不可能是全智全能的。[8]以此為出發點來審視傳統村落中的文化,部分民族村寨依舊存在一些“落后”的文化習俗,這些習俗不僅制約民族村寨經濟的發展,而且是民族群眾脫貧致富的絆腳石。筆者在貴州某一極貧民族村寨蹲點扶貧發現,當地村民紅白喜事非常講究面子和排場,事后要把所有的禮單張貼出來,以顯示自己在整個村寨中的聲望、身份、實力及地位,致使整個村寨陷入“集體性浪費”的惡性循環中,如2017年12月該村一老人去世,宰殺10余頭豬,2018年2月該村某村民起房子宰殺30余頭豬,“禮尚往來”1 后進入消費環節,相當一部分被浪費掉,駐村干部向筆者反映,類似的紅白喜事一年至少10次以上,人口多的村寨30至100次以上,按照每頭生豬1800元的最低市場價,該極貧民族村寨一年就浪費了相當可觀的“原始資本積累”,喪失了擴大再生產的能力,在人情觀、面子觀的社會文化機制作用下,整個村寨陷入了“集體性浪費”的怪圈。

上述案例說明,民族村寨中某些文化事項不合時宜,在新的時代語境中具有一定局限性,不符合當今社會發展的客觀規律(如不符合市場經濟規律)。在鄉村文化建設中,除了從思想上要辨證對待傳統文化外,更要在行動中自覺摒棄傳統文化中的糟粕成分,促使民族村寨文化自我揚棄與自我更新。但要達至這一目的并非易事,因為某一文化事項生成一旦被村民所接受和認可并納入村民日常生產生活體系后,這種文化便具有自我調適、自我建構與自我強化的功能,形成文化發展的路徑依賴。如果是優秀文化因子,這種“慣習”進入良性循環軌道,既可以把原有的優秀文化特質傳遞下來,又可以對民族村寨發展產生正效應;但如果是欠合理的文化要素,有可能使文化發展沿著錯誤的路徑“鎖定”在某種無效的狀態,以致于產生文化發展的負效應。[9]如前文所述的“集體性浪費”就屬于錯誤的演進路徑。面對民族村寨文化演變的路徑依賴效應,在具體的文化建設中就要借助外力(如政府政策)進行強制性變遷,改變文化發展的原有軌跡,使其進入文化發展的良性軌道。總之,在民族村寨文化振興中要以傳統文化為起點或立足點,既要弘揚其優秀文化成分,同時也要摒棄不合理的文化要素,做到揚與棄的有機統一。

(二)空間維度:本土文化與外來文化的吸納融合

傳統村落不是孤立存在的文化事項,它接受自然環境的影響,又反作用于其中,它和周圍環境一同構成了復雜的文化生態系統。[10]任何民族的文化事項都不可能孤立存在,其發展與演變總是受到其他民族文化的影響與制約,同時也會直接或間接影響其他民族文化的發展演變,也就是說某一民族文化系統在其運行過程中,既有相對獨立的一面,也有受制約的一面。在現代信息社會中,任何民族文化都是在本土文化與外來文化的碰撞與沖突、吸納與融合中發展演變與傳承創新。在這種雙向互動中一方面可以展示本民族的文化特色與優勢特性,有助于增強文化主體的文化自信;另一方面以互動為契機,主動吸納其他文化的優秀養分,并將其內化到本民族的文化結構中,繼而增強本民族文化的生命力,從而提升本民族文化在多元文化互動中的影響力。民族村寨大都位于偏遠山區,交通閉塞,信息不暢,與外界的互動較少,但其并非是一個文化孤島,而是作為獨立文化系統不斷與外來文化進行接觸與交流,只是在文化互動的方式、變化的速度等方面有所差異。從互動方式看,通常以民族村寨旅游、村寨成員外出務工等形式實現文化互動;從速度上看,民族村寨文化變化相對緩慢(甚至非常緩慢),以致于學界把民族村寨看成是原生態文化的搖籃。無論采用什么樣的文化互動方式,民族村寨都應該在延續自身文脈的同時主動吸取外來文化的合理成分,以形成新的文化動力促使自身轉型發展。李忠斌、李軍較早關注到民族村寨建設中本土文化與外來文化的空間互動與融合發展問題,并提出“展示—吸納—融合”發展的新模式,即隨著展示的不斷擴展,在外界信息、能量的導入下,將產生不同文化的碰撞與吸納效應,部分外來文化基因與自我文化基因融合,完成民族村寨文化的轉型與變革。[11]這一模式從空間視角探討了民族村寨文化的保護與發展問題,無疑具有開創性的啟示意義,但遺憾的是缺乏對民族村寨文化與外來文化空間吸納與融合發展的學理解析。筆者認為,民族村寨文化與外來文化的互動發展是由社會發展客觀規律決定的,是不以人的意志為轉移的,有其合理性與科學性,具體而言是由文化系統開放性、文化價值相對性、文化環境適應性等客觀條件決定的。

文化系統的開放性特征客觀上要求本土文化與外來文化互動交流與融合發展。系統論認為,任何一個系統都具有開放性特征,不斷與外界進行物質、能量和信息的交換。民族村寨作為一個相對獨立的文化系統,有其自身的運行邏輯,因自然環境、經濟發展等原因具有一定的封閉性,但仍處處體現出文化系統動態開放的特性。系統與環境互塑共生,系統的組分、結構、屬性、功能、行為模式在相當程度上是其環境塑造的;只要系統沒有消亡,環境就會不斷地塑造它。[12]雖然民族村寨文化系統的結構沒有嚴密的組織體系(其文化結構是軟結構),但卻是一個開放的場所,不僅內部各要素相互作用與更迭替換,而且隨時準備輸出或接受某種文化要素,對外不斷與其他外部文化系統及自然系統進行信息、物質、能量的交換。同時,民族村寨文化在歷史發展過程中充滿了諸多不確定及不平衡因素,相當一部分文化能夠延續至今,其原因除了該文化系統自身是一種非平衡結構外,主要是靠不斷地與外界進行物質和能量交換的結果。[13]可以說文化系統是文化結構與文化功能的統一,而文化功能是文化系統開放性特征的具體反映,是文化系統與外部環境相互聯系和作用過程的秩序和能力。[14]正是文化系統的開放性,其外部文化環境發生變化時相應的文化功能也會發生變化。例如貴州舟溪甘囊香(苗語為河流下游神往之地)蘆笙節(每年正月十七到二十舉行),不僅發揮著增進族群內部感情、加強內部團結的功能,更為重要的是發揮著族群內部尋求愛情“媒妁”的功能。筆者就其文化變遷問題咨詢了黔東南州苗學會副會長曾祥慧老師。她說:“按當地民俗要求,女性中只有未婚者才能參與該蘆笙節的跳蘆笙活動。但隨著現代經濟的發展,社會環境發生變化,多元文化互動頻繁,苗族族內婚環境被打破,尤其是近年來民族節慶作為重要的旅游項目開發,甘襄香蘆笙節成為凱里市的重要旅游發展項目,這里的民俗文化也發生了變遷。蘆笙節原有的婚姻平臺功能逐漸弱化,娛樂功能卻越來越強大,特別是今年的甘襄香蘆笙節已經出現了已婚婦女的蘆笙場。這充分說明蘆笙節的文化功能發生了重大變化,迫使民俗規矩不得不進行改變,打破文化禁忌以便適應新的發展。” 2017年的甘襄香蘆笙節是該項文化功能發生變遷的節點,蘆笙場上舞動的身姿不再局限在未婚女子的范疇,增大了節日文化功能的外延。該案例說明,文化系統的開放性特征客觀上要求民族村寨中的本土文化與外來文化相互借鑒,揚長補短,以民族村寨為開放場域(或通道)進行文化能量的互換,達到從外部吸取負熵,向外排出正熵之目的,以更好適應變化中的環境。

文化價值的相對性客觀上要求民族村寨中的本土文化與外來文化互動交流與融合發展。美國人類學家赫斯科維茨在《文化人類學》中提出文化相對論,認為每一種文化都有其獨創性和充分的價值,每種文化都有自己的價值準則,一切文化的價值都是相對的。[15]正如羅康隆指出,天生優秀的生計方式從來就沒存在過,各民族現今執行著的任何一種生計方式不論在表面看起來有多少缺陷和不足,卻都是人類的創造,都有其可取之處和存在的價值。[16]越是民族的,越是世界的,每一種文化不僅有其獨特的價值,而且每一種文化都有其內在差異性,也正是不同文化之間的差異性(互斥性)才得以體現文化的多樣性。為此,在對待外來文化態度上,首先尊重、承認、學習外來文化的傳承經驗和生存智慧,尋找內外共同發展的土壤,根植于本民族內部的文化基因,進一步激發創新本民族文化的靈感,實現本民族文化的與時俱進和不同民族文化的和而不同及和諧共生。因此,從文化相對論視角出發,在民族村寨文化振興中既要保留本村寨最核心的文化特質(這是民族村寨內部成員生存發展的核心動力,如若失去價值觀念、行為模式、民族信仰等文化特性,就不是文化轉型,而是文化變異);同時更要在與外來文化的交流碰撞中吸取有利于自身發展的文化要素,拓展不同文化發展的共生界面,從而不斷提高民族村寨文化對新生環境的適應能力。例如貴州黔南怎雷村寨是不同民族分族聚居的典型代表,村內四個寨子居住著不同時期遷移而來的水族和苗族,這兩個民族都有自己的文化系統,有著不同的文化模式。但水族與苗族在充分尊重、肯定對方文化價值的基礎上,以吸納融合的方式實現不同文化互浸、互用與共享,具體的文化互動與吸納融合如下:節日雙向認可認同,傳統禮俗交相滲透;水、苗鬼師交互上位,相異語言互滲互用;水族參與苗族的斗牛和跳月,同苗族結為老庚伙計關系;苗族參與水族的端節,主動學習水語等。[17]該案例說明在尊重對方文化的基礎上將一部分“異質”文化成分內化到本民族文化系統中,這樣在新的文化結構中增加了“同質”成分,從而達到不同民族在同一區域和諧共生的目的,增強了民族村寨文化的包容性。

文化環境的適應性特征客觀上要求本土文化與外來文化空間吸納與融合發展。羅康隆指出,“文化的調適既要協調于文化所處的自然環境,又要協調于周圍的社會環境”。也就是任何文化系統對自然和社會要有雙重適應。改革開放以前,大部分民族村寨因經濟發展較慢,長期處于交通不便與信息閉塞的封閉狀態,文化所依存的環境(自然和社會環境)尤其是社會環境變化較為緩慢。改革開放以來,隨著市場化、城鎮化、信息化、工業化的快速推進,民族村寨文化所處的社會環境發生了較大變化,民族村寨與外界各種能量與信息的交流更為頻繁,主要體現為村寨內部成員的流出(如外出務工)和村寨外部人口的流入(如民族村寨旅游中的外來游客),可以說不同文化之間的交流也更為頻繁,整個文化生態環境發生了根本性變化。民族村寨文化作為一個獨立的文化系統,在應對外部環境發生變化時以“融合發展”的方式體現出較強的自組織與運行能力,“通過基因和部分結構的隨機交換和重組方式,生成新的文化元,并最終產生新的基因,以維持文化群落基因類型多樣性”。[18]如川西北某羌寨,在居住習俗方面僅僅限于本家庭內部夫妻關系的男女共住一室,即便出嫁女兒回娘家探親也要與配偶分開居住,否則就是對家神的褻瀆,就會遭遇災難。在旅游發展初期,這一習俗是制約該村旅游發展(成雙入對是常態)的主要因素。隨著旅游的進一步發展,當地村民一方面緩慢接受外來男女同居且“見證”已接待過的家庭并未遭遇災難,于是打破原有的心理禁忌,同時為獲得可觀的經濟利益不得不接待成雙入對的游客。正是在外來文化及經濟利益的共同作用下,當地村民思想觀念發生根本性變化,如今村民不再顧忌“外來男女不準同居一室”的傳統習俗,[19]而這一習俗的改變反過來進一步促進了該民族村寨旅游業的發展。由此可知,民族村寨文化系統要在新的社會環境中獲得較高層次的適應能力,就需要從外來文化中獲得新的發展能量,吸取新的文化要素,使自身文化系統更好調適于變化中的社會環境和自然環境。

以上從文化系統的開放性、文化價值的相對性、文化環境的適應性三個視角闡釋了民族村寨文化與外來文化空間吸納與融合發展的客觀性。事實表明,民族村寨文化所處的環境處于恒定的變化中,原生文化系統要適應新時期民族村寨文化環境的新變化,就要不斷提高自身文化系統的整體適應能力,就要走多元文化互動的空間吸納與融合發展之路,因為文化的生命力在于兼容,在于融合發展。在世界即將成為“地球村”的時代,任何民族有意拒絕或排斥外來文化,都將會處于孤立無援的狀態,其生存空間必將大幅縮減,文化的生命力也會由強變弱。因此,民族村寨要在時代變革發展中抓住不同文化空間互動的機會,在保護傳承本民族優秀文化基因的基礎上,以更加開放的態度主動吸納外來文化的優秀因子,并將其吸納融合到民族村寨文化的運行體系中,使其成為本民族文化系統中的有機成分,促進本民族文化轉型發展,在這種雙向互動中形成一種既包含傳統文化基因又符合時代發展的新型文化,這種經過轉型發展的文化更易于與變化了的文化環境相適應。

(三)價值維度:對傳統文化功能的拓展與延伸

文化功能論認為,一切文化現象都具有特定的功能,無論是整個社會還是社會中的某個社區,都是一個功能統一體。[20]也正如李忠斌教授指出,文化的產生、發展、傳承是族群及其成員的需要,不被族群及成員需求的文化會自行消亡,[21]文化自我延續發展的根本動力在于滿足群眾的需要。可以說民族村寨文化得以世代延續至今的關鍵在于文化的功能機理。人既是文化的創造主體,也是文化的傳承載體。人創造文化的根本目的在于滿足自身的需要,這種需要既包括滿足物質生活的需要,也包括滿足精神生活需要,這是民族村寨文化振興的出發點和落腳點。在實踐中重構出來的文化要體現出其價值(或適用)尺度。這種價值既包括人文價值,也包括經濟價值。隨著社會發展和技術進步,民族村寨中的部分傳統文化功能發生了根本性的變化,部分文化已經脫離民族村寨群眾的生產生活,失去了原有的生存土壤,長期下去必將被文化持有者所拋棄,這也是當前民族村寨文化保護傳承的最大困境所在。因此,在現階段的鄉村振興中要充分利用民族村寨中原有的文化資源稟賦,重塑文化形態,創造性轉化文化資源的價值,拓展其功能,使這種新的功能繼續成為群眾生產生活的活態部分,從而增強文化的生命力。

行文至此,就可以找出現階段文化保護政策初衷與文化保護效果相差甚遠的根源。一方面,政府高度重視民族文化保護工作,并制訂了一系列剛性且切實可行的法律、法規及相關配套措施,例如文物保護法、非物質文化遺產保護法、少數民族特色村寨建設綱要等;但另一方面從這些法規、政策及措施的運行效果看并不理想,甚至在具體的政策執行中遭到文化主體的強烈反對,其原因在于民族文化保護政策與民族群眾的需求尤其是基本生計脫節,也就是我們所呼吁保護的文化在現實生活中不能給文化所有者帶來利益。正如楊嶸均指出,各種正式制度安排只有與農民的利益訴求相契合,才能植根于人們的日常生活和心理結構之中,才能被廣大農民所接受和擁護。[22]若以旁觀者的身份審視文化主體的行為,就會認為其不夠理性,批判他們文化自覺意識不強,但這種想法只是旁觀者的一廂情愿。不可否認,民族村寨中的文化具有多重的價值,包括經濟價值、科考價值、歷史價值、藝術價值等,但這些所謂的“價值”在邊遠地區民族群眾內心深處便“毫無價值”。對他們而言,最迫切最需要最現實的是改變自己的生存境遇,如果文化能夠帶來生計方式的改變,就會認為有價值,也才有動力去保護自己的文化。因此,只有當保護的對象能夠滿足文化主體的基本需要,所保護傳承的民族文化才有深厚的群眾根基,以脫離群眾需求的文化來綁架少數民族群眾的文化自覺與文化自信是不切實際的幻想,在具體實踐中必然遭到文化所有者的反對。

如果某種文化所依托的生產和生活方式發生了變化,那么文化原本的內在功能就會發生變化,甚至失去意義,而僅僅作為一種形式而存在。[23]可以說一味靜態地保護民族村寨文化既不可行,更不可取,應在對民族村寨文化保護傳承的基礎上進行開發利用,不斷拓展民族村寨文化的功能,把民族文化的保護傳承融入群眾的生產生活中,使之成為一種活性狀態,以另外的方式獲得新生。也就是從滿足這種需要轉而去滿足另一種需要,而且一時失去功能的文物、制度也可以在另一時又起作用,重又復活。[24]335正如馬翀煒指出,民族文化資本化的實踐活動是民族發展可資利用的一種方式。通過民族文化資本化去獲得經濟利益是可能的也是必要的,而更為重要的意義還在于這些實踐活動還有可能是對規范經濟運行的規則的修改與制訂,從而具有了爭奪生存空間的意義。[25]這說明以資本化的方式運作民族文化資源,不僅是民族群眾生存的需要,也是文化自我生存的需要。潘寶以旅游為載體進一步分析了民族文化資本化的合理性,指出當旅游成為當地社會發展經濟的一種路徑的時候,民族文化成為這種經濟道路的一種資源可以利用的時候,旅游就可以作為民族文化資本化的一種方式而存在[26]。西江苗寨、麗江古城以及龍脊平安寨等民族村寨旅游開發成功的典型案例說明,民族村寨文化旅游化生存不僅有助于民族群眾的脫貧致富,而且有利于民族文化的保護傳承。

部分學者可能會對此提出批判甚至反對的意見,認為在資本化或旅游化過程中,人為地對民族村寨原生民族文化進行了改性,對外展示的不再是原本意義上的村寨文化,更談不上對民族文化的保護傳承。這種觀點看似有道理,其實不然,因為文化傳統不是世代相傳毫無損益的永恒的神秘之物,一個社會的文化傳統恰恰只有在文化遺產與現實生活實踐的相互作用中才能被保存下來,并傳承下去。[27]從單一的文化保護視角看無疑是對的,但其呼吁或倡導的是一種完美主義或理想主義的文化保護理念,是一種靜態的保護理念,不具備可行性。該理念的最大缺陷就是不能回答誰來保護民族村寨中的文化?保護的動力又來自哪里?專家學者和各級政府只是民族文化保護的呼吁者和政策的制定者,而民族文化保護的最終落腳點是其創造者,也就是民族文化保護傳承的內生動力來自于文化創造主體——民族群眾。由此可知理想主義的保護方式從本質而言與民族群眾的生計脫節,不能從根本上激發民族群眾保護傳承民族文化的動力,在具體的政策執行中遭到反對也在情理之中。如果采用“合理利用”的產業化方式對其進行資本化運作,既擁有廣闊的市場前景,同時可以解決民族群眾的基本生計,還可以促進民族村寨文化的保護傳承。即便不是原汁原味地保護傳承民族村寨文化,至少保留了一個民族的文化記憶與部分文化元素,因為在新的產品形式中依舊蘊藏著該民族的歷史源流、文化內涵及審美觀念與價值判斷。[28]正如博厄斯所言,世界上眾多民族的藝術品,從表面上看僅僅是單純的形式裝飾,而實際上卻同某種意義相關聯,并且能夠被人所理解。[29]59

民族村寨振興是民族地區鄉村振興的重要組成部分,可以說村寨興則鄉村興。筆者認為,村寨振興的最大優勢就是擁有豐富多彩的文化資源,可以說是推進鄉村振興的文化資本。“民族文化資源的屬性經歷了由簡單到復雜的動態演變過程,早期的民族文化主要滿足各族民眾生產生活的需要,體現為物質屬性和精神屬性。經過社會的動態演化,其經濟價值日益凸顯,逐步發展為一種綜合性的資源屬性”。[30]因此應充分發揮文化資本比較優勢,深入挖掘文化資源的經濟價值,以文化為紐帶全面推進民族地區鄉村振興,實現村寨文化的功能拓展與價值增值。在這一過程中既要推進民族村寨文化保護傳承,也要促進民族文化從人文價值向經濟價值轉化,從而實現經濟與文化的共生發展。貴州、廣西、云南等民族地區在文化資源價值轉化上取得了突破性進展,民族村寨文化旅游在帶動村民脫貧致富、促進區域經濟發展、推進民族文化保護方面成效顯著,但突出的共性問題是同質化現象嚴重,造成了大量政策資源、文化資源及社會資源的浪費與錯配。針對這一問題,筆者認為在對民族村寨文化資源開發利用中應當走差異化與多元化戰略的轉化之路。其一,差異化戰略。在民族村寨文化資源開發中要把地域性、獨特性、民族性等文化元素有機結合起來,既要發揮絕對優勢,也要發揮比較優勢。在現階段的民族村寨文化資源開發中,大都采用民族村寨文化旅游開發模式,例如黔東南南花村、黔南坡腳苗寨等景點開發失敗的重要原因在于同質化嚴重,旅游吸引力不夠,缺乏競爭力。因此,針對同一類型民族村寨旅游開發,要找準其差異與特色,使其成為不可替代的旅游吸引物,例如同為苗族村寨,西江因其規模優勢突出,芭莎因其槍手部落遠近有名,占里因其生育文化名揚海外。其二,多元化戰略。民族村寨文化資源豐富,例如民族建筑、民族節慶、民族工藝、民族美食、民族醫藥、民族服飾等,民族村寨旅游僅僅是文化資源轉化的一種方式,如果各級政府強制推行全域旅游,必將出現“合成謬誤”(對個體而言是對的,但對個體形成的集體不一定是對的)的悲劇,因此要積極探索民族文化資源經濟價值的其他轉化方式。從筆者長期在民族村寨調研的實際情況看,在民族傳統工藝(如貴州卡拉模式)、民族傳統醫藥(貴州牛大場模式)、特色生態農業(湖北夾壁模式)等方面有待深入挖掘,這樣既能發揮文化優勢,又有市場增值空間;既可以增加群眾收入,又可以促進民族文化保護傳承。

四、結 語

民族村寨文化振興既是民族地區鄉村振興的重要內容,也是鄉村振興的重要手段,全面推進民族村寨文化建設是實現民族地區鄉村振興的關鍵所在。反觀現實,現階段民族村寨文化建設重在強調對傳統文化的保護傳承,對其缺乏應有的批判意識。在傳統文化資源開發利用中出現過度開發,尚未實現文化產業促進文化傳承的預期目標,且很少關注民族村寨文化與外來文化的空間互動,更為嚴重的是在民族村寨文化建設中出現文化衰敗化、碎片化與空殼化等問題,這與當下文化發展背道而馳。面對上述諸多問題,筆者嘗試提出民族村寨文化振興這一學術命題:民族村寨文化振興是一個系統工程,是民族村寨文化歷史延續、文化互動發展及文化功能提升的統一體。在鄉村振興過程中既要從時間維度保護傳承民族村寨文化,延續其文脈,傳承其基因,同時也要舍棄原有文化系統中的不合理成分,實現文化系統的自我更新與優化,做到揚與棄的有機統一;從空間維度看,不同文化交往交流交融是由文化系統的開放性、文化價值的相對性、文化環境的適應性決定的。因此在本土文化與外來文化的互動中要吸納融合其他文化的優秀因子,使其成為本土文化的有機組成部分,從而促進村寨文化轉型發展;最后,從價值維度看,只有對傳統文化資源的創造性轉化,才能拓展民族村寨文化的功能,也才能適應變化了的文化環境。這既是增強文化生命力的需要,也是滿足民族群眾基本生計的需要。

參考文獻:

[1] 王露.中外鄉村旅游內涵及發展模式比較[J].中國名城,2017(3).

[2] 許見華.正確認識和理解少數民族傳統文化的合理變遷[N].中國民族報,2017-05-26.

[3] 余達忠.生態文化的形成、價值觀及體系架構[J].三明學院學報,2010(1).

[4] 詹全有,龍初凡.貴州從江侗鄉稻魚鴨系統的生態模式研究[J].貴州民族研究,2014(3).

[5] 周相卿.臺江五寨與原始宗教相關的習慣法規范[J].貴州民族研究,2008(1).

[6] 費孝通.鄉土中國生育制度[M].北京:北京大學出版社,2005.

[7] 付廣華.生態環境與龍脊壯族村民的文化適應[J].民族研究,2008(2).

[8] 盧風.論生態倫理、生態哲學與生態文明[J].桂海論叢,2016(1).

[9] 李軍明,向軾.論鄉村振興中的文化重構[J].廣西民族研究,2018(5).

[10] 王小明.傳統村落價值認定與整體性保護的實踐和思考[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2013(2).

[11] 李忠斌,李軍,文曉國.固本擴邊:少數民族特色村寨建設的理論探討[J].民族研究,2016(1).

[12] 苗東升.文化系統論要略——兼談文化復雜性(一)[J].系統科學學報,2012(4).

[13] 李霞玲.論文化系統的結構和功能[J].系統辯證學學報,2005(2).

[14] 周洪宇,俞懷寧,程繼松.文化系統論綱——文化學系列研究之二[J].華中師范大學學報(哲學社會科學版),1988(6).

[15] 任國英.生態人類學的主要理論及其發展[J].黑龍江民族叢刊,2004(5).

[16] 羅康隆.論民族生計方式與生存環境的關系[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版),2004(5).

[17] 袁東升.論民族和諧的形成要件及文化生態[J].廣西民族研究,2017(6).

[18] 劉芳君.文化的系統審視[J].系統科學學報,2007(4).

[19] 辛允星.“發展”是如何被接納的——羌族村落社會的“觀念史”[J].中國農業大學學報(社會科學版),2017(4).

[20] 李金發.旅游經濟與民族村寨文化整合——以云南紅河州慕善彝村為例[J].西南民族大學學報(人文社會科學版).2011(3).

[21] 李忠斌,李軍,文曉國.以文化為內核的特色村寨遴選指標體系研究[J].廣西民族研究,2015(5).

[22] 楊嶸均.論正式制度與非正式制度在鄉村治理中的互動關系[J].江淮學刊,2014(1).

[23] 羅荷香.社會治理視角下的民族村寨文化應用[J].學術論壇,2017(6).

[24] 費孝通.重讀江村經濟.序言[C]//費孝通.江村經濟——中國農民的生活.北京:商務印書館,2001.

[25] 馬翀煒.民族文化資本化論綱[J].云南大學學報(社會科學版),2004(1).

[26] 潘寶.作為民族文化資本化方式的旅游[J].廣西民族研究,2013(3).

[27] 何顯明.傳統文化創造性轉化的社會實踐基礎[J].哲學研究,1999(7).

[28] 李軍,羅永常,徐宏. “一帶一路”建設背景下民族工藝品產業化道路探討:作品·產品·商品[J].廣西民族研究,2018(2).

[29] [美]博厄斯.原始藝術:第一版[M]. 金輝,譯.貴陽:貴州人民出版社,2004.

[30] 唐劍,張明善.少數民族文化資源的產權界定與保護性開發——基于巴澤爾產權經濟理論視角[J].民族研究,2016(6).

﹝責任編輯:黃潤柏﹞