協同治理視角下政府網站建設探析

摘 ? ? ?要:政府網站是各級政府機關履行職能、實現政務信息公開、提供公共服務和與社會公眾互動交流的重要渠道。我國政府網站建設經歷了由電子政務的單向發布、雙向互動到朝著電子治理方向發展等不同階段。為了更好地提高行政效率,降低行政成本,改善政府效能,擴大社會參與,達到共治和精治,需以協同治理為理論基礎,結合現代信息技術手段,轉換政府與不同治理主體之間的互動關系,建立政府網站與多元利益主體溝通互動、參與咨詢的良性機制。

關 ?鍵 ?詞:協同治理;電子政務;政府網站;電子治理;政務信息化

中圖分類號:D63 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ?文章編號:1007-8207(2019)10-0029-11

收稿日期:2019-06-25

作者簡介:龐宇(1980-),女,內蒙古包頭人,中共北京市委黨校(北京行政學院)領導科學教研部副教授、北京市政府治理研究中心研究員、哈佛大學肯尼迪學院訪問學者,博士,研究方向為電子政務、政府治理。

基金項目:本文系北京市社科基金項目“首都突發事件中基于社會情緒演變的政府回應機制與認同構建研究”的階段性成果,項目編號:18GLC069;受中國國家留學基金資助項目的階段性成果,項目編號:201808110082。

隨著信息技術廣泛應用于電子政務,政府網站的作用日益凸顯,并已成為黨和政府信息公開的重要窗口和政府部門履行職能、提供公共服務的重要平臺。電子政務的發展和變革在政府提升治理能力、實現治理現代化方面越來越發揮出重要作用。2019年4月,國務院辦公廳制定的《政府網站與政務新媒體檢查指標》和《政府網站與政務新媒體監管工作年度考核指標》明確了政府網站的“紅線”,即“安全、泄密事故等嚴重問題、站點無法訪問、首頁不更新、欄目不更新、互動回應差、服務不實用”等六項單項否決指標。2019年5月31日,國家政務服務平臺上線試運行,從這個統一入口可以直達全國各地區各部門的政務服務平臺。深化政務信息化,推進“互聯網+政務服務”,轉變電子政務發展方式,重塑政府與公眾的關系依然是未來電子政務發展的趨勢和要求。協同治理作為一種新的治理理論,改變了政策制定和執行的管理方式,加強了公私利益相關方的互動交流,并使其以共識為導向共同參與決策和實施來提高行政效率和政府效能。而政府網站良性運行的目的——實現電子治理,就是強調治理的多元化參與和政府有效治理,就是以公眾需求為導向,創造公共服務的良好秩序,實現公共利益最大化。

一、協同治理的內涵及構成要素

(一)協同治理的內涵

過去的30年里,在各國政府紛紛進行去官僚化、分權化的改革進程中,均面臨著管理方式變革與政府整體效能提高帶來的壓力。在實踐探索中人們發現,公共事務的責任主體不僅僅是政府,社會治理還可以通過公共機構、非營利組織、公眾等共同組成的伙伴關系和網絡來實現。在學術研究中,公共行政領域的學者們關注網絡治理,探討政府管理者應該采取怎樣的措施來構建跨部門、多層次的治理體系,其核心任務就是如何進行制度建構和程序規范以使得不同參與主體共同協作來提高決策及其實施的質量。由此,這些理念被統一為協同治理的概念。協同治理是由政府、社區、私營部門、公眾相互溝通、共同努力來實現超過任何一個部門可以實現的目標。西方學者對協同治理的概念達成了基本共識,即一是政府以外的利益相關方加入到治理中,二是為了達到共同的目標各方需要共同努力。Culpepper將協同治理視為政府與非政府參與者在既定的公共政策領域內進行日常互動,在此過程中,政府在對問題的界定以及解決辦法的選擇上會讓渡部分權力和自主性。[1]Mark T.Imperia認為,協同治理是基于共同目標對個人和組織的行為活動進行指導控制和協調的方式。[2]可以看出,協同治理是一種治理方式,它將來自政府機構、非政府組織、企業、公眾等聚在一起,以協商交流共識為基礎,討論復雜社會問題,制定出符合協同治理客體利益的政策實施方案。[3]協同治理反映了通過治理主體的多元與互動、分權與授權、合作與協同,可以實現社會不同部門之間多層次的公眾參與,滿足當代社會的不同需求,使得政府與公眾在公共事務進行合作與協調以及在公共政策制定和公共服務中的作用日益加強。

(二)協同治理的構成要素

Ansell和Gash較早地探討了有效協同治理所需的條件,他們對于協同治理的定義被學界廣泛認可和引用。協同治理作為一種治理安排,是一個或多個公共機構與非國家利益相關方直接參與決策過程,該過程是正式的、以共識為導向的,旨在制定或實施公共政策或管理公共計劃或資產。[4]協同治理涵蓋解決問題和決策的非正式和正式關系。通過促進公共部門、社區、私營部門、公眾等之間的合作,將傳統的政府政策流程納入更廣泛的政策流程。[5]一些學者認為,協同治理包括三個基本條件:支持、領導力、一個論壇。支持是為了確定要解決的政策問題,領導力是將各利益相關方聚集在一個論壇中,然后論壇的成員合作制定政策和尋求解決方案。[6]Ansell和Gash認為,協同治理包含六個重要因素:⑴論壇由政府部門或者公共機構發起;⑵論壇的參與者必須包括非國家利益相關方;⑶參與者直接參與決策過程,而不僅僅是咨詢或征求意見;⑷論壇的組織是正式的并且可以集體商議;⑸論壇的目的是基于共識的決策;⑹協同關注的是公共政策和公共管理。[7]美國學者Bingham從廣義上認為,協同治理包含四個方面:一是從協同治理的主體看,包括政府以外所有可能成為協同方的機構和個人;二是從協同治理的客體看,包括政府在政策過程中的所有相關行為;三是從協同治理的外延上看,包括基于協商與共識的方式、方法和過程,例如公眾參與、協商民主、糾紛解決等;四是從協商治理的溝通方式上看,既包括面對面溝通,也包括通過網絡溝通。[8]

隨著現代信息技術的發展和信息終端的普及,公眾參與社會事務的積極性和便利性得到了最大程度的釋放,協同治理加強了政府與公眾互動,使公眾參與社會治理的作用得到更加有效的發揮。政府網站的建設和功能完善有賴于在協同治理理論的指導下,從理念、功能、制度、流程等方面進行結構化的深度整合和優化,從而更好地開展政務公開、公共服務和互動交流,滿足公眾的期望和政府創新需求。

二、我國政府網站建設發展的歷史演進(1999—2019)

(一)1999—2010年蓬勃發展

20世紀90年代以來,信息產業不斷推陳出新,信息化成為推動社會經濟發展的重要動力。隨著21世紀信息網絡技術的廣泛應用,信息資源成為重要的生產要素和無形資產。在我國,政府部門擁有社會信息資源中80%的有價值信息。為加快政府職能轉變,滿足社會需要,實現政府與公眾的有效連接,政務信息化成為適應時代發展、回應公眾需求的必然趨勢。

1998年,青島政務信息公眾網開通上線,成為我國第一個嚴格意義上的政府網站。1999年,政府上網工程全面啟動,自此各級人民政府及所屬部門紛紛醞釀開通政府門戶網站,進行政府信息公開、提供政策解讀、在線服務與公眾互動等。2005年10月1日中央政府門戶網站試運行,2006年1月1日正式開通,標志著我國政府門戶網站體系基本建成。[9]2006年12月29日,國務院辦公廳印發的《關于加強政府網站建設和管理工作的意見》成為整肅政府網站并使其規范發展的開端。《國家電子政務建設“十一五”規劃》以及《中華人民共和國政府信息公開條例》的頒布與實施,標志著我國基本形成了國家電子政務的總體框架。2010年,我國基本建成了覆蓋全國的電子政務網絡,政府網站成為電子政務建設成果的重要展示窗口和政府信息公開的重要渠道,近一半以上的行政許可項目在線處理,使政府公共服務水平得到了大幅提升。但從全國政府網站建設情況來看,呈現出中央部門網站、省級政府網站與地方政府及部門網站、東部沿海地區與中西部地區政府網站發展不平衡狀態,政府網站與商業網站、新聞網站相比在信息量、時效性、互動性上也存在很大差距。

(二)2011—2015年穩步推進

2011年是實行國民經濟和社會發展“十二五”規劃的開局之年,“十二五”期間,三份規劃文件的頒布實施穩步推進了國家政務信息化建設。2011年3月,國務院頒布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》;2011年12月,工業和信息化部印發《國家電子政務“十二五”規劃》;2012年5月,國家發展改革委印發的《“十二五”國家政務信息化工程建設規劃》在基礎設施、應用系統、政務信息資源、社會管理和公共服務、網絡與信息安全、發展支撐能力等六個領域作出部署并明確了任務指標。經過五年的發展,我國形成了以中國政府網為龍頭,部委、省、市、區縣各層級全面覆蓋的政府網站體系,政府網站已不再是單純的信息發布平臺,而成為政府信息公開、政策解讀、在線服務、公眾參與的政信息化平臺。

根據第35次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截止到2014年底,我國以“gov.cn”為結尾的域名數為57024個。[10]中央政府和各部門網站以及地方政府和各部門網站都基本具備了信息公開、網上辦事、政民互動三大功能,成為政務信息公開、回應社會關切、提供公共服務的重要平臺。中國軟件評測中心發布的“第十三屆(2014年)中國政府網站績效評估”反映出政府網站建設的四方面進展:一是政府網站可用性。各部委、省、地市政府網站可用性遠遠超過基層政府網站,前者網站首頁鏈接全年可用性達到99.3%,而后者近80%的網站存在部分功能或者頁面使用無法打開的情況。二是重點領域公開效果。部分政府網站相繼開通專欄,公開本部門的權力清單以及行政權力運行流程圖。三是網站互動交流。部分政府網站開發出多元互動宣傳交流模式,整合傳統與網絡交流的渠道,提升溝通效果。四是新技術與政務加速融合。政府網站開發運營的微博、微信等社會管理和公共服務創新應用,加大了政府網站與新媒體融合力度以及不同信息渠道的協作發力。

政府網站已經成為各級政府、部門治國理政的重要平臺和有效手段。經過十多年的發展,我國電子政務在管理方式、建設水平、應用領域和服務模式等方面都取得了長足的進步,但電子政務整體發展水平不高,在全球電子政務發展中尚處于中等水平,與美國、瑞典、丹麥、韓國等領先國家的差距依然十分明顯(見圖1)。2003年,我國電子政務全球排名第74名,2014年排名第70名,呈現“先升,后降,再升”的“N”字型發展趨勢。

2015年,國務院辦公廳進行了第一次全國政府網站普查,對一些政府網站建設中存在的認識不到位、管理體制不順暢、網站建設不規范、信息安全漏洞等問題提出整改要求,著力解決群眾反映強烈的“不更新、不準確、不回應、不可用”等“僵尸”“睡眠”政府網站的問題,為政府網站常態化監管機制的建立奠定了基礎。

(三)2016—2019年整合“瘦身”

通過2015年第一次全國政府網站普查后的整改,全國政府網站信息不更新、咨詢不回復、服務不實用的問題逐漸減少。為了進一步加強政府網站建設,國務院辦公廳自首次政府網站普查之后持續定期開展了全國網站抽查,以優化再造政府網站的政務服務。2016年國務院發布的《國務院關于加快推進“互聯網+政務服務”工作的指導意見》與2017年國務院辦公廳發布的《政府網站發展指引》(以下簡稱《指引》)進一步明確了政府網站的管理體制、發展方向和功能建設等。《指引》指出,政府網站是政務服務的總門戶。政府網站功能主要包括信息發布、解讀回應和互動交流,政府門戶網站和具有對外服務職能的部門網站還要提供辦事服務功能。縣級以上各級人民政府、國務院各部門原則上一個單位最多開設一個網站,鄉鎮、街道及縣級政府部門應通過縣級政府門戶網站開展政務公開、提供政務服務,原則上不單獨開設網站。自2017年以來,政府網站建設集約化發展主要做法是集中網站入口,關停、上移、并轉缺乏運維保障的基層網站及存在嚴重問題的網站。經過兩年季度的全國政府網站抽查整改,各級網站逐步實現了“瘦身”目標(見表1),其中,全國運行的政府網站數量從2017年第一季度的43143家縮減到2018年第二季度的22206家。

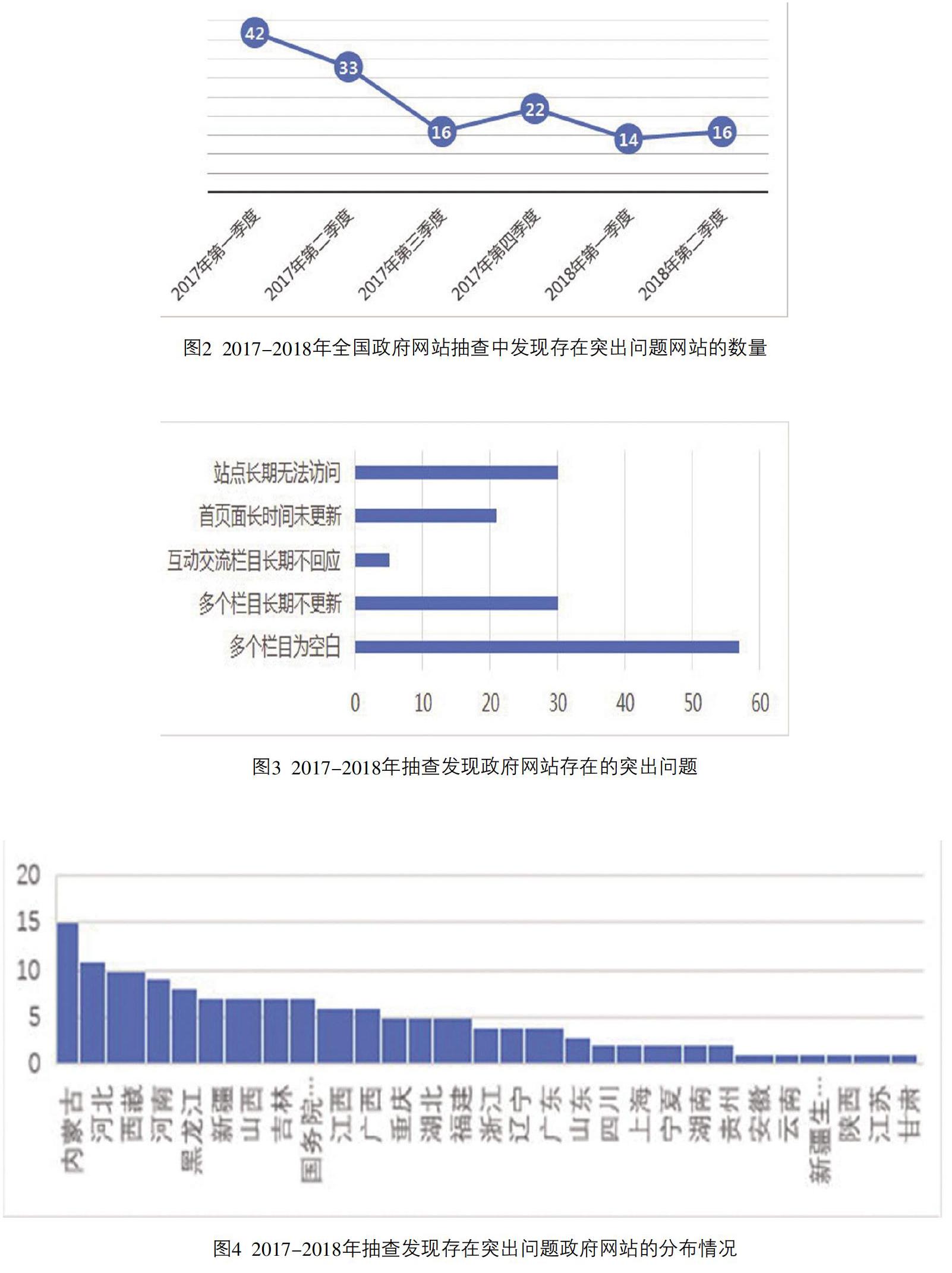

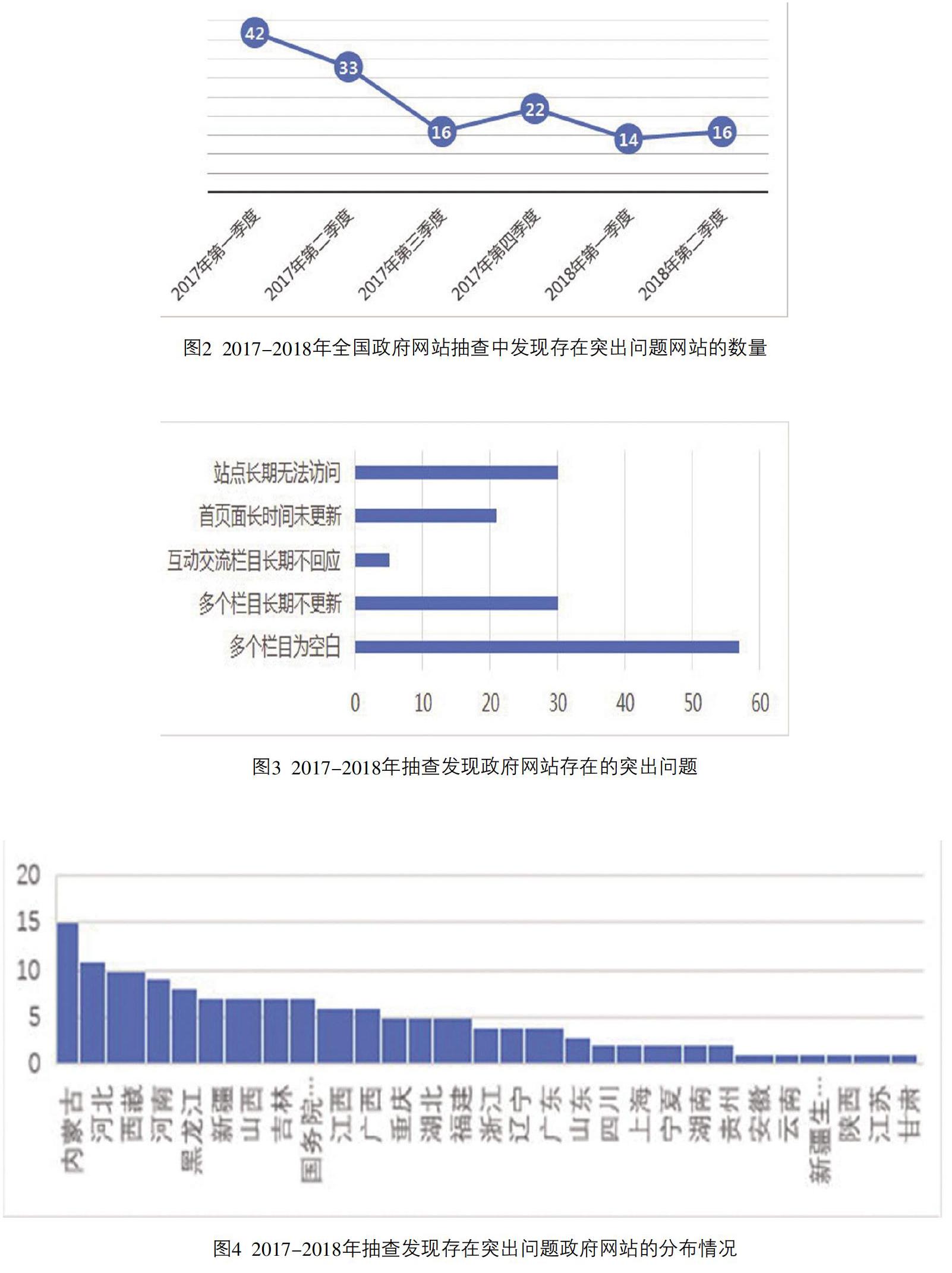

“瘦身”的目的是使政府網站提質增效,其最終目標是要建設資源優化、平臺整合、數據共享、管理規范、服務高效的安全網站,不斷提升政府的公信力以及群眾的滿意度和獲得感,打造群眾滿意的服務型政府。然而,數量龐大的政府網站運行并不都是很理想,如一些政府網站政務信息還存在更新緩慢,服務事項實用性不強,缺乏個性服務和公眾互動等問題。在2017年到2018年間進行的6次全國政府網站抽查中,存在突出問題的政府網站有143個(見圖2),抽查到的政府網站主要存在以下問題(見圖3):首頁面長時間未更新(21)、站點長期無法訪問(30個)、多個欄目不更新(30個)、空白(57個)等,其中多個欄目為空白現象最為嚴重,包括大量鏈接無法使用、互動交流欄目長期不回應、辦事服務欄目為空白等問題。從抽查存在突出問題的政府網站分布來看,問題突出的前三名分布的地區(見圖4):內蒙古(15個)、河北(11個)和西藏(10個)。通過日常監管和定期抽查,不斷地查找政府網站運行中存在的問題,以努力提高信息發布、政策解讀和公眾回應的質量,促進政府有效施政。

三、我國政府網站的發展階段與特征

政府網站建設不是一步到位和一項單一的工程,而是不斷進階發展的過程,涉及多個階段。國外按照政府網站實現的功能和水平分為以下不同的階段劃分方式:世界銀行的3階段模型包括發布、互動、交易;Gartner提出的4階段模型,包括網絡發布、交互、交易和轉型;[11]聯合國和美國公共行政學會提出的5階段模型,包括靜態信息發布、動態信息發布、互動、交易和一站式門戶網站。[12]中國社會科學院信息化研究中心從技術推動電子政務發展的角度劃分為5個階段,包括技術應用、管理信息化、扁平化服務、電子民主和全面響應。[13]無論哪種劃分方式都反映了政府網站經歷了信息服務的起步、提升、整合、整體服務等發展階段。我國政府網站建設大致經歷了四個發展階段,前三個階段稱為電子政府階段,又叫電子政務階段,第四個階段稱為電子治理階段。電子政務是以服務、效率為導向,滿足服務對象需求的虛擬形態政府,目的是提高政府內部行政效率,促進政府與社會公眾、企業、社會組織等的聯系,提供更好的服務,使公眾在政策制定過程中更加透明獲取信息和服務。電子治理的本質是以提升公眾參與的機會和能力為核心。

(一)電子政務的單向發布

政府網站最初的電子政務嘗試就是通過網站在線發布政府信息,主要是向公眾發布政府的規定、條例、文件等有限的靜態信息,這是最基本的電子政務形式,即只是將信息發布在網站上進行傳播。政府網站主要任務是記錄登載政府新聞、宣傳“政績”,其信息公開內容不全面,政務動態更新也不及時,用戶服務鏈接及信息互動反饋窗口則被擱置在頁面的邊緣,而且其內容簡單,更新緩慢。這個階段的政府網站建設主要是政府端的能力建設,而對于用戶端的應用水平則關注較少,呈現出重政府端建設輕用戶端應用的特點。

(二)電子政務的雙向互動

政府網站經過第一階段的發展和建設,網站信息服務能力得到了大幅提升,從靜態信息發布階段進入到提供信息與服務的動態階段,開始了政府和公眾之間的互動。政府網站從關注“信息上網”到信息互動,從關注“信息發出”到“信息到達”,從關注結果到關注過程,其對用戶可在線提供服務的功能不斷增強。此階段電子政務主要體現在以應用為導向、開發網站新的應用以及提升網站閑置應用能力等方面,這不僅為政府自身服務(G2G),也使公共服務(G2C和G2B)也得到了加強。但仍存在一些地方政府網站為用戶提供服務時,按照傳統管理理念和政府職能對信息進行分類和服務流程設計等問題,給公眾獲取在線服務帶來了不便和阻礙,導致地方政府公共服務效率低下,公眾滿意度不高。

(三)電子政務的整合集成

政府網站在上述兩個階段的基礎上開始朝著更加集約、高效、安全和一體化服務方向發展,即逐漸轉變服務方式,一方面,通過重新設計現有流程,對服務功能進行內部和外部集成。對于政府網站的外部接口,構建單一且統一的門戶,集成來自不同系統的不同功能,為用戶提供無縫式的服務,而不是單獨的分布式服務。另一方面,通過整合,解決電子政務條塊分割、“信息孤島”問題,以實現全業務、全流程、全覆蓋,采用Kakabadse&Kouzmin提出的電子科層模式,即用電子化方式實現政府服務。[14]我國浙江省“最多跑一次”政府數字化轉型實踐、廣東省數字政府改革,等等。

(四)電子治理的多元參與

新興信息技術的發展和廣泛應用在為公眾表達訴求、參與公共事務管理提供了便利的同時,也為政府實現良好治理提供了技術支撐。面對越來越復雜的、個性化的需求以及對高質量服務的要求,公眾已不滿足于被動接受政府提供的服務,而是開始期待主動選擇或是建構需求。政府面臨的挑戰不再是提高回應性,而是需要重新思考政府與利益相關方的互動關系。由此可見,電子政府將面對更為廣泛的治理結構轉型。傳統電子政府的主要任務是通過網絡平臺提高政府服務質量和效率,而面對新形勢,政府需要治理關系的重構。電子政府是運用電子化手段向公眾提供政務服務和政務信息,電子治理則超越了電子政府的范圍使公眾能夠利用網絡直接參與政治生活和社會治理,包括:電子民主、電子投票等。因此,電子治理在本質上以提升和創造公眾參與社會治理的機會和能力為核心。電子治理可以有效提升政府治理能力和效率,包括優化政府流程(電子政務)、建立政府與公眾的連接(電子公眾和電子服務)、建立外部聯系合作(電子社會)等。[15]在這個階段,政府網站將進一步優化運行流程和方式,提供更加高效、集成、互動、個性化的服務,構建以政府網站為核心,拓展微信、APP、微博等渠道形成的立體化服務平臺。

四、協同治理視角下政府網站建設的路徑

協同治理涉及公共部門、私人部門、社會組織以及公眾之間的合作關系與模式。協同治理視角下的政府網站建設要以公開、公平、透明、參與、效率與效能、問責、公眾滿意以及公眾信任等價值理念為支撐和指導。政府不僅要將公眾視為客戶,而且還應將其視為伙伴,公眾的角色應從“僅僅被動消費公共服務轉變為積極參與共同解決社會問題”。以往因政府有效協調公眾行為的能力有限以及公眾自我組織能力不足而使得協同治理受限,如今網絡的互動性和便利性使得協同治理成為可能和必然。美國提出的開放政府,不僅僅強調透明而且強調參與合作。[16]英國政府提出的“大社會計劃”,目標是通過大幅度地下放權力,下放到“納米”級別,例如公眾的手中,達到“事半功倍”的效果。[17]新加坡電子政府的策略是“政府與你”,旨在創造一種與公眾連接的合作型政府。[18]可見,理想的政府網站建設是協同治理結合現代信息技術手段所產生的包含政府、公共服務者、企業、公眾與非營利組織等不同主體之間互動形態與權力關系轉換的新型治理模式,旨在改善政府公共服務過程中公開、透明與高效的電子管理與電子服務現狀,強化政策制定過程中政府與多元利益相關主體之間的溝通、互動、咨詢、參與,構建起政府與內外部關系良性互動架構(見圖5)。

隨著信息與傳播技術的發展,電子化成為政府治理的主要途徑,廣泛的信息公開、互動交流、線上服務使得公眾與政府的連接成為必然。政府的信息資源壟斷權威已被打破,公共政策的制定和執行、公共服務的提質發展僅憑公共部門難以有效實現,必須通過吸納各相關方,授權各方積極參與,確保各方能夠高效溝通,鼓勵各方協同為實現目標共同努力,對外部資源和力量進行有效整合、協調,才能實現政府網站的一體化服務。

(一)政府內部各部門之間的協同

政府內部跨部門協同是兩個部門以上在信息、資源、行為、能力等方面的銜接和共享,共同實現單憑個別部門或組織無法達到的目標。我國政府網站建設倡導信息共享、平臺開放、多向互動,不斷深化“一站式”服務平臺發展,但仍然存在跨部門、跨地區信息共享和業務協同推進的困難。2017年5月,國辦印發的《政務信息系統整合共享實施方案》指出,政務信息整合和互聯互通還需要一個長期過程,為此,一是要有效對接各級政府和部門的信息數據,建設標準化的集中共享資料庫,授權給相關部門運用。避免信息采集處理重復浪費,影響二者整體發展。改變地方政府和部門之間單一封閉的信息循環系統,建立互通有無、共享共用的格局,降低信息資源獲取的成本。增加部門之間的溝通聯系,增進專業合作與交流。二是要加強政府網站的子網站之間的協同服務,改變各自為政、功能單一的局面,增加線上交互項目辦理和互聯互通的事項,對于網站設置的外鏈增加詳細說明和有效引導。三是要厘清網站管理的業務與信息部門之間的關系。將過去網站建設由信息部門負責改為內容建設由業務部門主導,明確網站內容建設的主責部門,以更加有序地推進網站建設。四是要推進“政務云”建設,實現電子政務公共服務轉型。將政務數據源中心相互關聯,發展云服務模式,對社會有序開放,實現跨系統信息共享共用與跨部門政務協同,更好地為公眾提供服務。

(二)政府與社會力量之間的協同

隨著協同治理視角下政府網站建設的加強,政府與社會力量通過參與滲透、合作連結、妥協溝通等互動機制,體現權力、利益、理念之間兼容的可能性,從而進一步增強了彼此之間的聯系。一是政府與公眾的協同。信息科技技術的發展和運用將過去電子政府背景下的“消費者—政府”的關系逐漸轉變為“公眾—政府”的關系,更強調公眾參與行為和重視公眾權利。電子治理不僅可以提供更高質量、更快捷的公共服務,提高辦事效率,同時還可以使公共服務者與公眾在行政透明與責任明確的基礎上形成更緊密的聯系。電子治理強調公共部門必須根據公眾的需求,在公開的環境下調整和執行決策和行為。[19]為公眾提供接觸政府并快速、透明地獲得公共服務的平等機會。[20]二是政府與企業、社會組織的協同。在理論上和實踐中,政府與企業、社會組織潛在的合作和伙伴關系在不斷增強。Reddick and Frank認為,雙方潛在的威脅也在不斷增加,一方面,政府要建立規則化、制度化的互動機制;另一方面,企業有可能逐漸取代政府核心治理的關鍵技術職能,從某種意義上增加了二者的沖突。這就要求政府應加強軟環境建設,形成良性的企業和社會組織的參與機制,激發其對電子治理的積極性,優化資源配置,形成對政府網站服務建設的強勁推動力。同時,政府做好與政府網站建設相關的責任劃分、監督審查機制和預案建設。

(三)線上線下的協同

隨著互聯網應用的迅猛發展,依托互聯網辦理業務已成為常態,公眾對政府網站提供政務服務的實用性、便利性提出了更高的要求和期待。加強政府網站在線政務服務,需要線上線下的協同,處理好“前臺—后臺”的關系。一方面,要優化和再造政府網站的行政架構、業務流程以及信息處理方式,不斷充實更新完善數據庫,挖掘更多有價值的信息資源,明確各政府部門的信息數據采集共享責任,實現信息的充分整合和業務流程的無縫對接,為線上服務提供有力保障;另一方面,政府網站設計開發優化應以公眾需求為導向,加強政務服務后臺辦公與前臺服務的銜接,提高政務信息流動的質量,真正實現前臺、后臺互聯互通,為公眾提供簡便易行的服務。

(四)價值體系構建

有效的協同治理必須構建起相應的價值體系。優化政府網站公共服務,意味著再造政府治理的權力結構,使得由政府、市場、社會構成的治理主體能夠在一定的制度環境中積極有效地參與社會治理,最大限度地降低政府行政成本。正如Siddiquee&Mohamed所認為的那樣,良好的治理影響的范圍遠超社會經濟資源的有效管理或者公共服務的輸出等層面,其本質是政府與被治理者的關系,涉及公私部門以及政策與服務過程中公眾社會力量之間的合作關系與模式。[21]具體到協同治理視角下政府網站建設,就是要最大程度地釋放政府與公眾互動溝通的能量,消除障礙,彼此建立信任,在協同治理過程中,就共同目標達成共識,共同決策,共同承擔責任。

【參考文獻】

[1]PEPPER D.CULPEPPER. Institutional ?rules,social ?capacity,and ?the ?stuff ?of ?politics: experiments in collaborative governance ?in ?France ?and ?Italy,Faculty ?research working papers series, rwp03-029.John F.Kennedy School of Government,Harvard ?University,2003:4.

[2]IMPERIAL,MARK T.Using collaboration as a governance strategy:lessons from six watershed management programs. Administration and society,2005,37(3):282.

[3]JOHN C,CHRISTOPHER W,WILLIAM L.Explaining ?coordination ?networks ?in ?collaborative partnerships,Western political science association annual conference,2010:2.

[4]CHRIS ANSELL,ALISON GASH.Collaborative governance in theory and practice.Journal ?of ?public administration research and theory,2008,18(4):543-571.

[5]BRADLEY QUINTIN.A ‘performative social movement: the emergence of collective contentions within collaborative governance.Space and polity,2012,16(2):215-232.

[6]]NPCC.“What is collaborative governance?”.Policy Consensus Initiative.https://www.kitchentable.org/sites/default/files/documents/A-Practical-Guide-Excerpt.pdf.

[7]CHRIS ANSELL,ALISON GASH.Collaborative governance in theory and practice.Journal ?of public administration research and theory,2008,18(4):543-571.

[8]LISA BA. The ?next ?generation ?of ?administrative ?law:building ?the ?legal ?infrastructure for collaborative governance.Wisconsin law review,2010,(2010):299.

[9][13]汪向東.我國電子政務的進展、現狀及發展趨勢[J].電子政務,2009,(7):44-47.

[10]中國互聯網絡信息中心(CNNIC).第35次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[EB/OL].https://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/201502/P020150203551802054676.pdf.

[11]AHMED MOHAMMED NOMAN,C.K.HEBBAR.E-government development models:concepts overview.International journal of latest trends in engineering and technology,2016:115-116.

[12]S.JAYASHREE,G.MARTHANDAN.Government to e-government to e-society,Journal of applied science,2010,(10): 2205-2210.

[14]KAKABADSE,ANDREW,NADA,K.KAKABADSE,ALEXANDER KOUZMIN.Reinventing the democratic governance project through information technology?A growing agenda for debate.Public administration review, 2003,63(1):44-60.

[15]RICHARD HEEKS. Understanding e-governance for development.The i-government working paper series,2001.

[16]LINDERS, D.,&WILSON, S.What is open government?One year after the directive.Digital government society conference,2011.

[17]BEN KISBY.The Big society speech: power to the people?.The political quarterly,2010,81(4):484-491.

[18]AROON MANOHARAN.Active citizen participation in e-government:a global perspective[M]. Rutgers,2012:317.

[19]REDDICK, CHRISTOPHER G.,HOWARD A.FRANK.The perceived impacts of e-government on U.S.cities: a survey of Florida and Texas city managers.Government information quarterly,2007,24(3):576-594.

[20]SCHWARE, ROBERT.Information technology and public sector management in developing countries:present status and future prospects.Indian journal of public administration,2000,46(3):411-416.

[21]NOORE ALAM SIDDIQUEE.Paradox of public sector reforms in Malaysia: a good governance perspective.Public administration quarterly,2007,31(3):284-312.

(責任編輯:牟春野)

Abstract:Government website is a critical platform achieving its functions,carrying out information publicity,providing public service and strengthen communication with the public.The development of Chinese government websites includes three stages:presence or static,interaction and e-governance.To improve administration efficiency,cut cost,increase efficacy and enlarge participation,it needs to combine information and communications technology based on theory of collaborative governance and to transfer modes of interaction and power relations between government with different governance bodies,to build the open,transparency and equity system which multi stakeholders can interact,communicate and participate with each other on the government website.

Key words:collaborative governance;e-government;government website;e-governance;government informatization