青藏高原自然保護地與鄉村社區共生模式研究

——以孟達國家級自然保護區為例

康 淵

王 軍*

青藏高原是中國長江、黃河、瀾滄江等眾多河流的發源地,是中國以及下游東南亞和南亞地區數億百姓與眾多生物賴以生存的源泉,它的生態狀況對于人類乃至全球的生態安全都有著深遠的影響[1]。這里極端的氣候與強烈的構造運動使得生態環境極為脆弱[2]。為了保護青藏高原脆弱的環境,國家從1975—2015年先后在青藏高原的青海省和西藏自治區建立了58個自然保護區,包括青海湖濕地生態系保護區、可可西里高原生態系統保護區、孟達森林生態系統保護區及三江源自然保護區等①。另有坎布拉國家地質公園、森林公園、世界遺產保護地等多種保護地類型也在持續建設。然而,多年來眾多自然保護地建設未能從根本上改變我國青藏高原生態環境持續惡化的趨勢,其主要的人為原因可歸為3點。第一,保護地鄉村社區數量與村民傳統生活方式威脅著保護地的建設。青藏高原地區眾多的自然保護地內至今仍生活著數量龐大的世居少數民族貧困鄉村人口。研究顯示1/3的保護地環境退化主要分布在水邊、道路邊、河岸附近、灘地和坡麓等居民點周圍[3]。第二,通過搬遷定居以縮減人口與建設規模的規劃政策難度大、成本高,也帶來了很多社會問題。調研顯示8.3%的移民家庭有畜牧業收入,15.6%的移民家庭將草場出租給其他牧戶繼續放牧,51.9%的家庭草場存在返牧現象[4]。第三,保護地內鄉村建設隔離了保護地與鄉村之間的關系。在鄉村城鎮化建設背景下,高原農牧區實施了大量鄉村建設項目。由于缺乏對保護地與社區共生關系的認識,這些建設目標單一的鄉村社區與保護地保護目標相互分離。而青藏高原地區自然保護地建設對鄉村社區的經濟發展、生活質量及文化傳承也存在普遍的制約與影響。因此從鄉村社區發展與保護地建設二者關系出發,探索人與自然和諧相處的模式是青藏高原自然保護地建設發展的關鍵。

在國家公園和自然保護地建設早期,國際社會普遍采取人與自然相互割裂的建設途徑[5-6]。隨著世界自然保護理念的轉變,自然保護地的保護機制從排除社區的消極保護模式逐步向社區參與的積極保護模式轉變[7-10]。國內學者對保護地與社區發展模式進行了廣泛的探討。張曉妮提出“政府主導、社區共管、產業帶動”的自然保護區及其社區一體化管理模式[11];廖凌云等通過組織體系、保護內容和保障制度3個方面研究了6類社區參與的保護模式,對自然保護地社區參與機制提出了相應的對策[12];王應臨等分析了九寨溝世界自然遺產地居民社區面臨的核心問題,探討風景區規劃中如何對居民社區專項規劃進行優化[13];劉靜等對自然保護區與當地社區關系的典型模式進行了探討,指出模式劃分有利于保護區的社區管理定位[14];目前對青藏高原保護地這種海拔高、環境惡劣、生態脆弱和貧困人口較多地區的研究較少,從空間營造的角度探討社區與自然保護地共生模式研究的內容也很少見。本文通過對孟達國家級自然保護區與鄉村社區(下文簡稱“社區”)共生關系形成、演變機制的研究,認為保護區-社區共生界面是研究的關鍵,通過對孟達自然保護區-社區共生界面——小流域的研究,在3種尺度上討論保護區-社區共生模式營造,探討青藏高原地區鄉村發展與自然保護地建設的新模式。

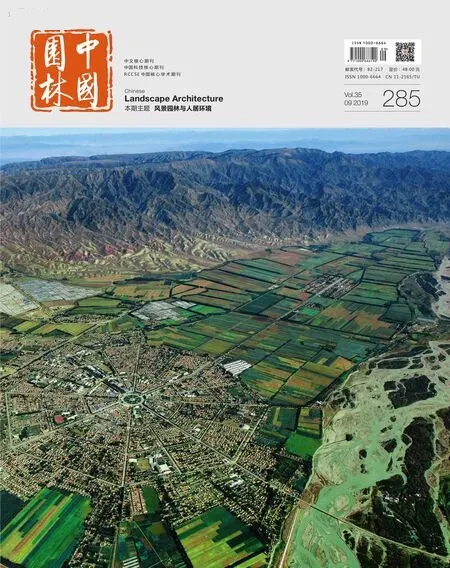

圖1 孟達國家級自然保護區區位(1-1)與功能區劃圖(1-2)

1 孟達國家級自然保護區與鄉村社區

1.1 保護區與鄉村社區概況

孟達國家級自然保護區(以下簡稱“保護區”)地處巴顏喀拉山支脈西傾山的東北邊緣,位于青藏高原與黃土高原西界的交匯地帶(圖1);其海拔最低為黃河岸邊1 780.0m,并向北、向南逐步升高,中部被黃河橫切分為南北兩部分,北部位于化隆縣和民和縣境內,南部位于循化縣境內,最高海拔4 183.6m;區內有多條支溝,南北平行流入黃河,在木廠溝中部有天然湖泊——孟達天池[15]。

保護區總面積17 290hm2,分為核心區、緩沖區和試驗區(圖1)。其中土地面積17 274.7hm2,湖水面積15.3hm2,森林覆蓋率77.4%。其內有孟達大莊村、旱平村、塔沙坡村、木廠村、索同村、轉堂村和阿麻叉村等7個行政村,共651戶3 551人,人口密度為14人/km2。其中撒拉族3 028人、藏族523人(表1)。按照保護區規劃的核心區、緩沖區與實驗區的位置,以上7個自然村均位于保護區內的試驗區。

1.2 保護區植物資源及其價值

保護區植物種類多,區系成分復雜。據2008年綜合科學考察,保護區共有野生種子植物85科、415屬、914種(88亞種或變種),以及1新種和2變型,分別占青海省種子植物總科數、屬數和種數的86.7%、67.7%和38.4%,其中裸子植物3科7屬16種,被子植物82科408屬989種,國家級重點保護瀕危植物11種。這些植物組成了保護區豐富的森林類型及多樣的群落特征。保護區分布著占青海全省80%的種子植物科數和20%種子植物種類。它們是研究青藏高原植物群落結構及群落特征的理想基地,也是我國西部罕見的北亞熱帶、亞溫帶和亞寒帶南緣植物的匯集生長區,匯集了由唐古特地區、華北地區、橫斷山區三大植物區系的植物種類。對我國植物地理、植物分類及森林生態學的研究有著重大的理論意義,對青海乃至西北地區荒山造林、種源保護、引種馴化等環境保護工作開展具有重要的現實意義[15]。

表1 孟達國家自然保護區人口數量與民族構成

2 保護區-社區共生機制分析

共生系統主要由共生單元、共生模式與共生環境三要素構成。其中,共生單元是構成共生關系的基本能量生產與交換單位,是形成共生體系的基本物質條件。保護區-社區共生系統中的共生單元即為保護區單元與鄉村社區單元。共生模式是指共生單元之間相互作用的形式,分為寄生關系、偏利共生關系、對稱互惠共生關系和非對稱互惠共生關系。盡管共生系統存在多種狀態模式,但對稱互惠共生是系統進化的一致方向,是生物界和人類社會進化的根本法則[16]。

2.1 保護區-社區共生關系的形成與演化

從保護區(孟達林區)有人類定居開始形成保護區-社區的共生關系。“孟達”一詞漢語即為柴集。在共生的初級階段,村民依靠保護區森林資源生存,利用森林伐木、砍材、打獵、燒炭和制作農具換取鹽糧。隨著人口增加,森林面積逐漸縮小、野獸消失,打獵逐漸退出村民的經濟生活[17]。這一階段鄉村社區與保護區的關系為典型的寄生關系,社區寄生于保護區內,村民依靠保護區資源生存,這種情況持續到新中國成立前夕。

隨著1956年成立孟達森林經營所,1980年建立孟達省級自然保護區,2000年成為國家級自然保護區。保護區開始實行嚴格的保護管理政策,鄉村社區在資源利用方面逐漸受到限制。依據保護區空間分區的管理技術,核心區實行全封閉式管理,完全限制了社區村民對森林資源的使用;緩沖區內梯田與草山實行了退耕退牧、封山育林政策,嚴禁放牧、砍柴與開墾,限制了社區村民的生產生活與經濟發展;實驗區的社區營造活動受到森林資源保護與管制的約束,孟達地區特有的傳統聚落類型——籬笆樓瀕臨滅絕。少量退耕還林、退牧還草的補償無法滿足鄉村社區的長遠發展,使得保護區內鄉村經濟凋敝、生存難以為繼。這種沒把鄉村社區發展納入保護區建設的規劃思想,使得保護區—社區關系開始朝向偏利于保護區保護的方向發展。

圖2 保護區-社區共生關系的形成、演化分析

圖3 社區-保護區空間共生模型

隨著鄉村社區發展對資源開發和利用需求的不斷加大。村民偷伐林木、采集薪柴等破壞森林活動時有發生,一些林相整齊、質量好的林分已不復存在;林線上移,部分珍稀動植物瀕臨滅絕,如保護區原有成片的遼東櫟,現已幾乎被破壞殆盡[15]。鄉村發展緩慢,其社區落后的人居環境也威脅著保護地建設。如缺乏有效的基礎設施建設,鄉村污水、垃圾亂排亂放現象嚴重,以傳統木材為主的社區營造活動威脅保護地森林資源保護,而新的適宜營造方式尚未誕生,保護區-社區關系走向非對稱互惠的競爭關系。因此,探索保護區-鄉村社區對稱互惠共生關系的營造模式成為亟待解決的問題(圖2)。

2.2 保護區-社區空間共生機制

2.2.1 保護區-社區空間共生模型

弗羅曼(Froman R)與戈德龍(Godron M)認為人類一直傾向于靠近2個資源明顯不同的地區邊界定居[18]。保護區內的鄉村社區在與保護區相互作用共同進化的過程中逐漸形成了沿著區內流域分布的空間格局。它們沿著黃河、拉春、大莊、韓平、木廠和大東等大小不同的河溝,呈現帶狀、串珠狀或團狀分布的特征,形成一橫多縱的空間格局(表2)。其中分布在大莊溝的有孟達大莊村(原大莊村),分布在韓平溝的有韓平村,分布在木廠溝的有塔沙坡村和木廠村,分布在大東溝的有已寶村和阿麻叉村。鄉村社區的小流域空間分布格局與保護區空間分區思想相結合形成了社區-保護區空間共生模型(圖3)。該模型確立了每一條有社區分布的小流域都是保護區-社區的共生界面。

2.2.2 保護區-社區共生界面陳述

共生界面的確立是保護區-社區共生模式建立的核心,也是共生關系成立的必要條件之一。根據共生界面的概念,即共生單元之間物質、信息和能量傳遞的媒介、通道或載體[19]。小流域是保護區-社區的共生界面。保護區內共有拉春、大莊、韓平、木廠和大東等多條小流域,區內所有鄉村社區均分布在小流域范圍內。由于保護區地形切割強烈、溝谷狹窄、階地不發育,可利用谷地面積有限。小流域成為保護區內社區、農田、河流、道路、林地和動植物等眾多景觀要素的匯聚地帶和物質、能量流動的重要通道,也是人類活動最頻繁的生態脆弱地帶。小流域內的社區、耕地、坡地、梯田和荒地等均對保護區生態系統存在潛在威脅(表3)。因此保護區-社區共生界面的小流域是保護區-社區問題的關鍵。

3 保護地-社區共生模式營造

3.1 小流域景觀規劃:耦合保護區空間分區思想的分段式規劃策略

小流域景觀規劃旨在將河流作為完整的生態單元進行整體規劃,結合保護區總體規劃目標和分區規劃內容,對每條河谷進行資源價值評估,按照資源價值的不同進行分段規劃。最終形成保護區內包括黃河段景觀規劃、拉春溝景觀規劃、大莊溝景觀規劃、韓平溝景觀規劃、木廠溝景觀規劃及大東溝景觀規劃一橫五縱的生態景觀格局。其中每條河谷景觀帶的規劃目標為整體上有利于保護區生態系統的健康存續,對威脅保護區資源環境保護的景觀內容進行重點規劃。

以大莊溝為例進行小流域景觀規劃。大莊溝全長25km,按照《青海孟達國家級自然保護區總體規劃》(2014—2023年)中對核心區、緩沖區與實驗區的空間劃分方法,結合大莊溝海拔與地表景觀類型的不同,可分為上游高山森林生態保護段、中游淺山河谷農田生態保育段和下游河口聚落生態修復段。目前上游高山林森生態系統處于封閉式管理狀態,需要規劃解決的重點是來自中、下游與居民生產生活相關的鄉村社區威脅問題(圖4,表4)。

3.2 鄉村聚落重構:作為旅游設施與景觀資源的塔沙坡村

在小流域景觀規劃中、下游鄉村社區是流域單元生態規劃中的重點和難點。保護區內聚落除了阿麻叉村以外,全部位于小流域下游的河口地帶(圖5),占據重要的生態位置,它們是解決社區-保護區之間矛盾的核心。聚落景觀重構是指通過重構聚落的內容實現重構聚落功能的目的,即通過對生產景觀、居住景觀、宗教景觀或其中的某一方面進行重構,以實現聚落景觀消除對保護區資源環境保護的潛在威脅,促進社區居住環境提升、生態功能改善、審美價值彰顯等有利于保護區建設的綜合目標。社區聚落對保護區構成潛在威脅的景觀內容主要是生產景觀中的河谷農田、淺山梯田、草山牧場,居住景觀中的基礎設施建設、莊廓民居營造和宗教景觀中的煒桑活動。

圖4 大莊溝小流域景觀分段規劃示意

表2 保護區-社區在流域尺度上的空間關系

表3 保護區-社區共生界面陳述

表4 大莊溝小流域景觀規劃

以木廠溝塔沙坡村為例,進行聚落重構。解放前塔沙坡村與保護區是典型的寄生關系,社區完全依賴于保護區森林資源形成了以伐木、砍柴、燒炭、打獵及焚林開田等多種類型共存的經濟形式[17]。保護區建立之后,塔沙坡村經濟發展受到了限制,與保護區沖突加劇。隨著孟達天池水利風景區在保護區內靠近塔沙坡村的實驗區建立,改變了塔沙坡村的資源依賴環境,村民采用騾馬馱運游客登山等服務增加收入。塔沙坡村與保護區共生資源的轉型(從森林資源到旅游資源)為其聚落重構帶來了新的動力。對塔沙坡村聚落景觀的價值進行評價,從周邊環境、居住景觀、生產景觀和宗教景觀4個方面特征進行分析(圖6),認為塔沙坡村周邊山形、水系、植被等自然環境維持了歷史特征,選址體現了對保護區自然地形的尊重與適應;包括民居建筑與街巷空間在內的居住景觀表現了鄉村與保護區資源共生機制的演變;包括民族習俗、宗教信仰、生產方式及手工藝等在內的撒拉族村落文化具有明顯的地域民族特色。這些價值構成塔沙坡村作為旅游資源進一步參與保護區建設的優勢。加之,塔沙坡村距離保護地內的景區入口僅約500m。距離優勢使得景區每年接待的10萬~12萬名游客約1/5人前往塔沙坡村參觀古建筑清真寺、莊廓民居,體驗少數民族鄉土風貌等。然而目前塔沙坡村居住景觀基礎設施落后、垃圾污水排放隨意、人居環境質量較差、公共衛生設施缺乏等劣勢阻礙了塔沙坡村進一步發展旅游的路徑。周邊草山、梯田植被覆蓋率低,缺乏有效的生態管護,歷史上形成的開墾活動對生境造成的破壞亟待恢復。因此提出,對塔沙坡村聚落進行重構,改造居住景觀落后面貌、恢復生產景觀鄉土特色、保護宗教景觀的民族風格。使得鄉村社區成為保護區發展旅游的重要資源,促進保護區-社區形成對稱互惠的共生關系(表5)。

3.3 綠色建筑營造:新型莊廓院

保護區內聚落尺度中的居住景觀是威脅保護區資源環境保護的重要因素,也是參與保護區旅游服務的重要資源。居住景觀中的院落單元是解決問題的核心環節,其院落多為傳統莊廓。歷史上,孟達地區森林資源豐富,當地居民用木材、石材與生土結合建造民居,形成了孟達地區特有的莊廓民居形式,包括籬笆樓莊廓與生土莊廓2種類型。隨著社會的發展,傳統民居已不能滿足村民對現代化生活的追求,也無法實現作為旅游服務設施的目標,而保護區的資源環境條件遠不足以支撐其建設大規模以傳統能耗模式為主導的鄉村社區,急需探索以社區現有資源為基礎,以不破壞保護區森林資源為目的,而又延續其傳統民居在與保護區共生演化過程中形成的地域特色與營造智慧。因此提出利用綠色建筑技術手段和傳統民居營造智慧為主要途徑的新型莊廓民居建造策略。

圖5 保護區小流域河口聚落(5-1 轉堂村;5-2 塔沙坡村;5-3 孟達大莊村)

圖6 塔沙坡村聚落景觀的特征圖

傳統莊廓民居幾何式建筑形態使其散熱面較少,減少室內熱損耗,有效抵御西北方向的寒風[20]。在研究其空間形態基礎上,吸取其與保護區共生中的營造智慧,提煉具有典型代表特征的建筑形體及平面形態,在經典“回”“凹”“L”等建筑形體基礎上,進行功能和空間的優化提升(圖7)。技術上,通過利用土鋼結構代替傳統民居的土木結構,減少對木材的使用,優化生土建筑的結構,進而增加建筑層數,減少土地占用;采用現代夯土技術和新型生土磚技術強化生土材料的強度與耐水性[21-22];利用被動式陽光庭院技術和被動式太陽能熱炕技術增加冬季庭院的保溫效果、減少對傳統能源的依賴;使用碳纖維地暖技術及鎂水泥屋面保溫技術增加民居冬季室內的熱舒適度。通過以上8種技術在莊廓民居上的創新性實驗表明(圖7):新型莊廓民居在冬季室內保溫、夏季通風、結構穩定性、室內采光等物理環境方面均優于傳統莊廓的居住性能。對實現村民逐步擺脫傳統能源依賴和追求現代舒適生活的目標具有參考性,對增加接待游客具有可能性,是實現社區作為資源與設施參與保護區管理的有效途徑之一。

4 結論與討論

從青藏高原自然保護地自然資源保護與社區發展之間的關系入手,認為保護地-鄉村社區的關系營造是高原自然保護地建設的關鍵內容。根據保護地-社區關系研究的回顧,指出保護地-社區共生模式營造是解決問題的重要途徑。以青藏高原孟達國家級自然保護區為例,分析保護區-社區共生關系的形成機制,認為保護區-社區共生界面是研究的關鍵。根據保護區-社區共生模型,確認小流域是保護區-社區的共生界面。提出小流域-聚落-院落三級尺度的營造方法。

表5 塔沙坡村聚落景觀重構

圖7 新型莊廓民居的設計及營造過程②

小流域-聚落-院落3種景觀在同一個共生界面上是一種尺度嵌套關系。院落是影響共生界面生態系統穩定的基本單元,流域對共生界面的生態系統穩定具有控制作用。聚落作為流域生態保護的核心尺度對生態系統的穩定性具有重要意義。其一,聚落尺度的社區規模是影響流域生態系統穩定的重要因素。在同一共生界面處于不同位置的聚落,因其所占有的資源類型與土地承載力不同,社區發展規模存在最大生態閾值。在安全閾值內景觀單元之間可以實現互惠共生,超越安全閾值流域生態系統則趨向崩潰。其二,社區發展方式是影響流域生態系統穩定的另一重要因素。為了流域生態系統的穩定,有污染、大規模的工業發展應首先被禁止。其次立足于保護區現有資源進行發展引導,包括提高可耕地資源的土地利用效率,發展高附加值農業;根據保護區風景資源的環境容量,控制旅游產業的發展,避免過度旅游給流域生態系統的穩定性造成壓力。

致謝:感謝青海省高原綠色建筑與生態社區重點實驗室提供的幫助。

注釋:

① 中華人民共和國環境保護部自然生態保護司公布2015年全國自然保護區名錄。

② 2015臺達杯國際太陽能建筑設計競賽獲獎作品集一等獎與國家住房與城鄉建設部第二批田園建筑優秀實例二等獎——青海省西寧市湟源縣日月藏族鄉兔兒干村新型莊廓院。