熱奄包聯合熱敏灸治療風寒濕型膝痹病的效果

熊興勇 吳凡 徐思林

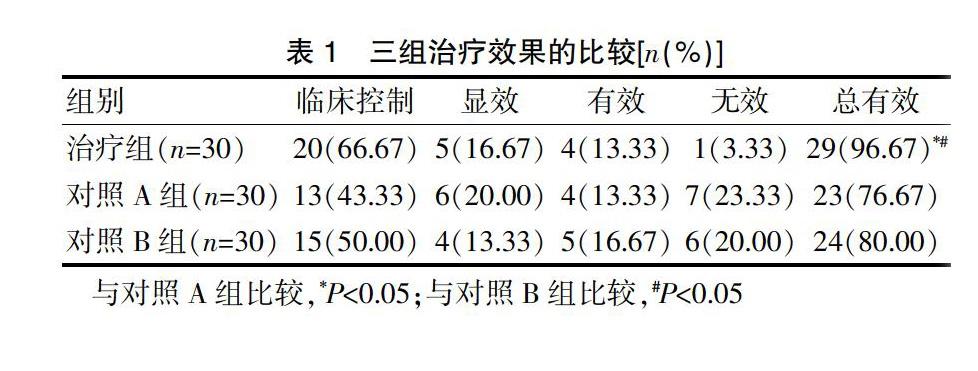

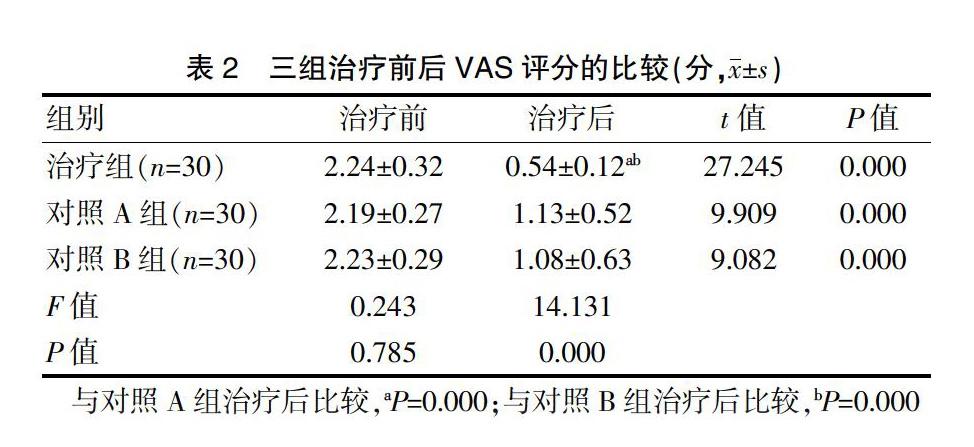

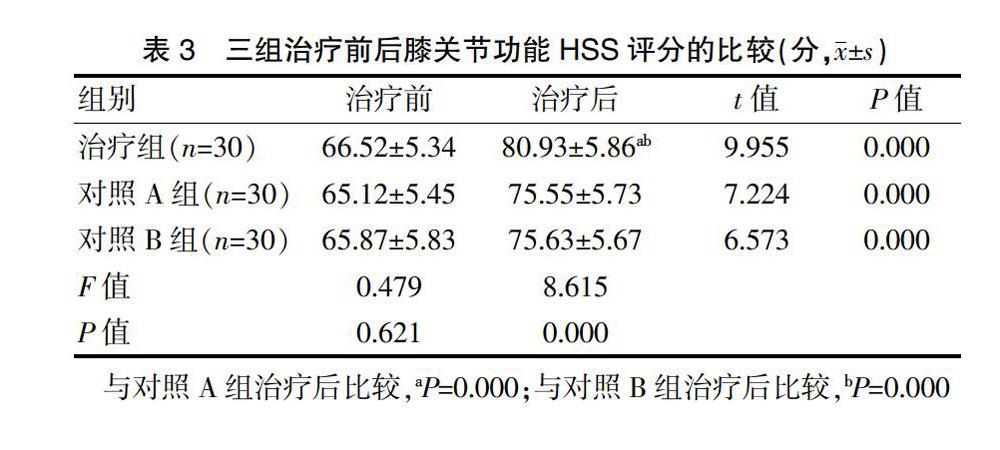

[摘要]目的 探討熱奄包聯合熱敏灸治療風寒濕型膝痹病的臨床效果。方法 選取本院2016年12月~2017年12月收治的風寒濕型膝痹病患者90例,隨機分為對照A組、對照B組與治療組,每組30例。對照A組采用熱奄包治療,對照B組采用熱敏灸治療,治療組采用熱奄包聯合熱敏灸治療。比較三組的治療效果。結果 治療組的總有效率為96.67%,明顯高于對照A組的76.67%以及對照B組的80.00%(P<0.05);治療組治療后的視覺模擬量表(VAS)評分明顯低于對照A組以及對照B組(P<0.05),膝關節功能HSS評分明顯高于對照A組以及對照B組(P<0.05);三組均無明顯不良反應發生。結論 熱奄包聯合熱敏灸治療風寒濕型膝痹病的臨床效果良好。

[關鍵詞]風寒濕型膝痹病;熱奄包;熱敏灸;膝關節功能

[中圖分類號] R255.6? ? ? ? ? [文獻標識碼] A? ? ? ? ? [文章編號] 1674-4721(2019)8(c)-0115-04

[Abstract] Objective To investigate the clinical effect of Reyanbao combined with thermosensitive moxibustion treating knee disease of wind cold dampness type. Methods All of 90 patients with knee disease of wind cold dampness type admitted to our hospital from December 2016 to December 2017 were selected. They were randomly divided into the control group A, control group B and treatment group, 30 cases in each group. The control group A was given Reyanbao. The control group B was given thermosensitive moxibustion. The treatment group was given Reyanbao combined with thermosensitive moxibustion. The treatment effect was compared among the three groups. Results The total effective rate of treatment group (96.67%) was significantly higher than that of the control group A (76.67%) and control group B (80.00%) (P<0.05). The score of visual analogue scale (VAS) in the treatment group after treatment was significantly lower than that in the control group A and control group B (P<0.05), while HSS score of knee joint function was significantly higher than that in the control group A and control group B (P<0.05). There was no significant adverse reactions in the three groups. Conclusion The clinical effect of Reyanbao combined with thermosensitive moxibustion treating knee disease of wind cold dampness type is good.

[Key words] Knee disease of wind cold dampness type; Reyanbao; Thermosensitive moxibustion; Knee joint function

膝骨關節炎(風寒濕型膝痹病)是一種膝關節軟骨的退行性病變以及繼發性骨質增生。臨床主要表現為膝關節疼痛或腫脹,活動受限,伴骨摩擦音或骨摩擦感。在疾病中晚期,膝關節會表現出明顯的內外翻畸形,嚴重者出現膝關節功能的永久喪失。常規西藥治療效果達不到臨床研究者的預期目的,且費用較高。中醫治療可舒筋通絡、活血化瘀、養血益氣,現中藥熱奄包和熱敏灸治療已被廣泛應用于臨床風寒濕型膝痹病的治療中,且效果良好。有研究[1]表明,熱奄包以及熱敏灸治療能有效緩解風寒濕型膝痹病患者患肢疼痛、腫脹等臨床癥狀,改善其膝關節功能。本研究旨在探討熱奄包聯合熱敏灸治療風寒濕型膝痹病的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

選取本院2016年12月~2017年12月收治的風寒濕型膝痹病患者90例,隨機分為對照A組、對照B組與治療組,每組30例。治療組中,男16例,女14例;年齡45~76歲,平均(58.23±6.41)歲;病程5個月~13年,平均(6.07±2.41)年。對照A組中,男18例,女12例;年齡47~73歲,平均(56.95±6.13歲);病程7個月~15年,平均(6.24±2.65)年。對照B組中,男17例,女13例;年齡45~73歲,平均(57.52±6.17歲);病程6個月~14年,平均(6.19±2.53)年。三組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究已通過醫院醫學倫理委員會批準,患者自愿參加并已簽署知情同意書。

1.2納入標準

①西醫診斷標準參照中華醫學會風濕病學分會《骨關節炎診斷及治療指南》[2],中醫辨證標準參照國家中醫藥管理局《中醫病癥診斷與療效標準》[3](主癥:關節腫脹疼痛,痛有定處;次癥:晨僵、屈伸不利、遇寒則痛劇,畏寒怕冷;舌脈:舌淡苔薄白,脈緊或沉緊);②患者疾病病程≥3個月。

1.3排除標準

①合并嚴重心、肝、腎功能不全者;②伴有骨折、關節脫位或合并類風濕性關節炎、風濕性關節炎、痛風及大骨節病者;③對非甾體藥物過敏者或消化道潰瘍患者;④由于非膝骨性關節炎而引發的膝關節疼痛和功能障礙者;⑤患者自行采用了無法評估療效的且在臨床上禁用的療法;⑥患者在近期內使用過或者是患者正在使用會影響療效觀察的藥物,如應用消炎鎮痛類藥、玻璃酸鈉注射關節腔;⑦不能配合醫護人員的治療、依從性差以及無法順利進行療效判斷的患者;⑧腫瘤、結核或嚴重基礎性疾病患者;⑨妊娠或哺乳期患者。

1.4方法

三組根據患者病情均給予非類固醇類抗炎治療、環氧化酶2選擇性抑制劑治療、基質金屬蛋白酶抑制劑治療以及其他對癥支持治療。對照A組:采用中藥熱奄包外敷單獨治療,熱奄包為丁蘇桂熱敷貼,主要成分為千年健、蘇木各30 g,腫節風20 g,絡石藤、大血藤、白芥子、陳艾各15 g,制川烏、防己、麻黃、細辛、肉桂各10 g,全蝎、公丁香各6 g,將上述中藥置于藥袋中于清水中浸泡10 min后取出瀝干,放入蒸籠中蒸煮40 min后取出,根據患者的溫度耐受度將藥袋外敷于其患側膝關節,上蒙上塑料薄膜,并加蓋毛巾,減少熱量散失,敷至藥包沒有熱力后更換藥包,60 min/次,1次/d,治療療程3周。對照B組:采用熱敏灸治療,熱敏灸艾條為江西中醫藥大學附屬醫院所制,成分:艾葉、羌活、獨活、川芎、細辛,規格:長12 cm,直徑22 mm,選穴:取雙側犢鼻、陽陵泉、足三里以及患側鶴頂穴,手法:患者取仰臥位,醫者手持點燃的艾條,在距離施灸俞穴皮膚表面2~3 cm高度施行,先回旋灸30 s溫熱局部氣血,繼以雀啄灸30 s加強敏化,循經往返灸30 s激發經氣,再施以溫和灸發動感傳、開通經絡,當某穴位出現透熱、擴熱、傳熱、局部不熱(或微熱)而遠部熱、表面不熱(或微熱)而深部熱或其他非熱感(如酸、脹、壓、重等)感傳時,即所謂熱敏化穴。灸療至感傳消失、皮膚灼熱為止,40~60 min/次,1次/d,治療療程3周。治療組:采用熱奄包聯合熱敏灸治療,熱奄包外敷與熱敏灸治療時間間隔30 min進行,具體操作同對照組A組與B組,1次/d,治療療程3周。

1.5觀察指標及評價標準

①關節疼痛評價:分別于治療前及治療后運用視覺模擬量表(VAS)[4]進行評價,VAS評分采用長100 mm的直線,兩端分別標示“無痛”(0分)和“想象中的劇烈疼痛”(100分),被測者根據其主觀感受程度,在直線上相應部位作標記,“無痛”端至記號之間的距離即為評分分數。其中0 mm計0分,1~40 mm計1分,>40~80 mm計2分,>80~100 mm計3分。②膝關節功能HSS評分[5]:分別于治療前及治療后對膝關節疼痛(30分)、功能活動(22分)、關節活動度(18分)、股四頭肌肌力(10分)、屈曲畸形(10分)及不穩定程度(10分)等進行綜合評分,共計100分。③觀察并記錄三組治療期間的不良反應,如皮膚過敏、皮膚燙傷、關節僵硬的發生率。④療效判定:根據我國中醫藥行業標準《中藥新藥臨床研究指導原則》[6],可將膝骨性關節炎的療效判定分為4個等級。臨床控制:疼痛等癥狀消失,關節活動正常;顯效:疼痛等癥狀消失,關節活動不受限;有效:疼痛等癥狀基本消除,關節活動輕度受限;無效:疼痛等癥狀與關節活動無明顯改善。總有效率(%)=(臨床控制+顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.6 統計學方法

應用SPSS 20.0統計學軟件處理研究數據,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,兩組間比較采用t檢驗,多組比較采用F檢驗;計數資料以率表示,兩組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.1 三組治療效果的比較

2.2 三組治療前后VAS評分的比較

治療組治療后的VAS評分明顯低于治療前(t=27.245,P=0.000),對照A組治療后的VAS評分明顯低于治療前(t=9.909,P=0.000),對照B組治療后的VAS評分明顯低于治療前(t=9.082,P=0.000);治療組治療后的VAS評分明顯低于對照A組(t=6.055,P=0.000)以及對照B組(t=4.612,P=0.000)(表2)。

2.3 三組治療前后膝關節功能HSS評分的比較

治療組治療后的膝關節功能HSS評分明顯高于治療前(t=9.955,P=0.000),對照A組治療后的膝關節功能HSS評分明顯高于治療前(t=7.224,P=0.000),對照B組治療后的HSS評分明顯高于治療前(t=6.573,P=0.000);治療組治療后的膝關節功能HSS評分明顯高于對照A組(t=3.595,P=0.000)以及對照B組(t=3.560,P=0.000)(表3)。

2.4 三組患者的不良反應發生情況

三組患者復查血象未見明顯血常規、肝、腎功能異常,且治療期間均未發生明顯的不良反應,如皮膚過敏、皮膚燙傷、關節僵硬。

3討論

膝骨性關節炎在中醫學中屬“骨痹”的范疇,多因肝腎虧虛、或陽虛寒凝,瘀阻不通,筋脈失于濡養,加之勞損過度,風寒濕邪乘虛侵入筋骨,導致氣血瘀阻,經絡痹阻不通而成骨痹,是本虛標實之證,在治療上應當扶正與祛邪兼顧,標本同治,以舒筋通絡、活血化瘀、溫經散寒為主。有研究表明,相對于西醫療法,中醫療法中藥、針灸以及熏蒸均對膝骨關節炎的預防及治療具有良好的效果[7]。

熱奄包中制川烏具有祛風除濕、溫經止痛的良效,主治風寒濕痹、關節冷痛,細辛具有解表散寒、祛風止痛的功效,絡石藤具有通絡止痛、涼血清熱、解毒消腫的良效,主治風濕痹痛、腰膝酸痛,防己具有祛風濕、利水之功,全蝎具有息風鎮痙、通絡止痛、攻毒散結的良效,全方蒸煮后用布包敷于膝關節局部高溫使皮膚黏膜充血擴張,同時藥物的有效成分逐漸滲透至關節組織,可促進局部血液和淋巴液循環,進而通過減輕靜脈瘀滯、降低骨內壓力以及促進關節積液吸收,達到緩解膝關節疼痛以及腫脹等臨床癥狀及體征的目的[8]。

熱敏灸療法全稱“俞穴熱敏化懸灸療法”[9],以經絡理論為指導,遵循“氣至而有效”理論,讓艾熱激發人體表層皮膚,產生透熱、擴熱、傳熱、施灸部位不熱遠處熱、施灸部位的皮膚不熱深部熱、非熱覺等熱敏灸感和經氣傳導作用,進而促使經氣通順運行[10-11]。有研究[12-13]表明,熱奄包聯合熱敏灸治療具有溫經散寒、活血祛瘀、通絡止痛、強筋骨、消腫脹等功效,不但能緩解骨性關節病引起的關節肌肉疼痛、腫脹,而且能祛除體內風、寒、濕、邪,對于改善或恢復關節功能具有積極的作用。

本研究中藥熱奄包與熱敏灸艾條均為標準化院內制劑,藥物提取率較高,排除了以往課題研究中因熱奄包與艾條成分、制法不一而產生的誤差以及中藥資源的浪費。本研究結果顯示,治療組的總有效率明顯高于對照A組和對照B組,且治療后的VAS評分明顯低于對照A組和對照B組,膝關節功能HSS評分明顯高于對照A組和對照B組(P<0.05),提示熱奄包聯合熱敏灸治療風寒濕型膝痹病的臨床效果良好,呂剛等[14]在中西醫結合治療膝骨關節炎臨床研究中表明熱奄包聯合熱敏灸治療能有效提高對風寒濕型膝痹病的治療效果,明顯改善患者的臨床癥狀及體征,本研究與其結果一致。本研究結果還顯示,三組治療期間均無明顯的不良反應發生,提示熱奄包聯合熱敏灸治療安全有效,與王愛國等[15]在中醫中藥治療膝骨關節炎的新藥研究及評價中結果一致。

綜上所述,熱奄包聯合熱敏灸治療風寒濕型膝痹病的效果良好,安全性高,對于緩解膝關節疼痛以及改善膝關節的功能狀態有著積極的作用,有利于膝關節軟骨的恢復。

[參考文獻]

[1]伍振威.中西醫結合治療膝骨關節炎療效觀察[J].四川中醫,2016,21(2):158-160.

[2]中華醫學會風濕病學分會.骨關節炎診斷及治療指南[J].中華風濕病學雜志,2010,14(6):416-419.

[3]朱光宇,田向東,薛志鵬.膝骨關節炎關節鏡下表現與中醫證候相關性研究[J].中國中醫基礎醫學雜志,2017,9(6):826-829.

[4]王曉玲,王薌斌,劉巧靈,等.老年膝骨關節炎患者膝關節本體感覺與疼痛和功能的相關性[J].中國老年學雜志,2017, 37(11):2761-2763.

[5]宋立生.標準假體全膝關節置換術聯合復合松解對嚴重骨性關節炎患者關節間隙、HSS評分的影響及療效評價[J].河北醫藥,2018,40(6):823-827.

[6]許偉明,張郭杰.熱敏灸輔助治療膝關節滑膜炎的臨床療效及作用機制研究[J].中國針灸,2018,38(11):28-33.

[7]葛偉韜,高云,劉珍珠.膝骨關節炎中醫病名辨識[J].中醫雜志,2016,57(23):1989-1992.

[8]羅康,焦琳,嚴鴻麗.論熱敏灸是經絡證治的承接與延伸[J].中華中醫藥雜志,2017,32(04):163-165.

[9]陳日新,呂志邁,謝丁一.熱敏灸得氣灸感量表的研制與初步評價[J].中國針灸,2018,38(11):94-99.

[10]李玉彬,謝利民,于潼,等.活血散精簡方治療膝關節骨關節炎的臨床療效研究[J].中國全科醫學,2018,21(19):2357-2361.

[11]張香妮,卓翠麗,萬兆新.熱敏灸治療風寒濕痹型膝骨關節炎臨床療效[J].陜西中醫,2017,38(6):800-801.

[12]陳鐵武.中藥內外合用治療膝關節骨性關節炎臨床觀察[J].中華中醫藥學刊,2015,36(12):3016-3019.

[13]吳玖斌,李蒙,謝雁鳴.膝關節骨性關節炎當代中醫學術團隊研究[J].北京中醫藥大學學報,2016,39(6):516-519.

[14]呂剛,楊宏,劉波.中西醫結合治療膝骨關節炎臨床研究[J].四川中醫,2016,36(5):102-105.

[15]王愛國,呂佳康,谷福順.中醫中藥治療膝骨關節炎的新藥研究及評價[J].中國臨床藥理學雜志,2017,33(16):1379-1381.

(收稿日期:2019-03-26? 本文編輯:許俊琴)