德彪西《長笛、中提琴與豎琴奏鳴曲》中的和聲技法

田新奇

(山東藝術學院,山東 濟南 250014)

《長笛、中提琴與豎琴奏鳴曲》是德彪西創(chuàng)作晚期階段的精品之作。如果說中期是德彪西創(chuàng)作的黃金時期,那么晚期的德彪西進行了沉淀與升華。第一次世界大戰(zhàn)與身體上病痛給德彪西帶來“生理”與“心理”的雙重打擊,使其印象色彩的創(chuàng)作風格中凝入沉思與憂郁,透露出濃厚的德彪西式感傷色彩。

和聲技法上,德彪西既延續(xù)了“印象和聲”的精華元素,也顯現出某些新古典主義特點。其調式綜合手法兼顧色彩與結構意義,動機寫法也體現出更強的貫穿性。下面對這些方面進行細致分析。

一、調式綜合手法與調性布局思維

(一)調式綜合手法

“將各種調式(包括五聲調式、漢族七聲調式、中古七聲調式及大、小調式)進行綜合,可獲得新的調式。綜合調式是在傳統(tǒng)手法范圍內開拓新音響結構的有力手段”[1]。在《長笛、中提琴與豎琴奏鳴曲》中,德彪西運用了豐富的調式綜合手法。在五聲性的旋律背景下,他將以F為調性中心的同主音大小調式與中古調式、平行調及平行調的同主音各類調式進行有機綜合,創(chuàng)造出獨具風格的調式音響效果。

例1 (第1-3小節(jié))

“F”為全曲的調性中心。從長笛聲部看:第一小節(jié)的三度動機“bB-D”體現出平行小調b小調的旋律調性;第二、三小節(jié)的“bA、bE”為同主音小調f小調的三級音與七級音。豎琴聲部看:持續(xù)低音“bG”音為f弗里吉亞小調特征音;第三小節(jié)“bE”與“E”音進行直接對比交替(見圖中方框中音)。可以看到,三小節(jié)引子之中融合著全曲重要的綜合調式元素。各調式不是獨立使用的,而是將他們融合到統(tǒng)一的一條音階當中。

下圖將此音階進行了歸納:

從圖示看到,此音階為F自然大調、f弗里吉亞小調、d小調交替成的九音音階。F調的主、屬音與d調主音F、C、D組成本曲的五聲性核心動機(黑色實心音符)。F、bB、C為兩調的共同音(兩調Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ級),A與bA、E與bE分別是兩調的Ⅲ級與Ⅵ級音,bG為f弗里吉亞小調特征音,再加上F大調Ⅵ級音D組成了本曲的音高綜合體。

觀察此音階即可發(fā)現其內含的調式思維。Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ級共同音保證了F的調性中心地位;兩調Ⅲ、Ⅶ級音的半音對比暗含分屬于自然大小調的,主大三和弦與小三和弦、導音半音傾向與全音非傾向性的對比;bG音保持了弗里吉亞的調式色彩;而D音作為大調Ⅵ級音暗含著平行大、小調的對比關系。下方箭頭所指的音構成第一種全音階:“C,D,E,bG,bA,bB”。這些色彩斑斕的調式音級被德彪西運用到全曲的呈示、展開、再現的各個階段,使他們兼具個性與統(tǒng)一性。

(二)調性布局手法

在全曲的調性配置上,德彪西并不是將此音階一以貫之,而是將F大調作為中心,以弗里吉亞小調各音做點或區(qū)域的色彩調配,以五聲性旋律做主題與終止式,造成大小調、中古調式、五聲調式的精彩碰撞。下圖為全曲的結構、調性圖示。

例2

從圖中可以看到,本曲為再現三部曲式。呈示段落A分為兩部分,a主要為F大調與d小調的對比交替,b為兩調屬方向的發(fā)展;展開段落為三聲部的支聲復調寫法,各聲部分別以f弗里吉亞小調的各個變化音級(相對于F大調)為中心進行展開。再現時進行了減縮,并強調了F的中心地位。

宏觀來看,本曲的調性布局思維有三點值得注意。第一,呈示段A中b的屬調與假再現的屬準備使本曲整體的調性結構為T--D--t--D--T,符合古典功能和聲的調性邏輯,但其屬方向段落的短小削弱了功能的續(xù)進感。第二,展開段落雖沒有明確F的中心地位,但從其調號與各聲部的調性來看并沒有脫離主調性,音樂的對比展開手段已經從對主要材料在不同關系調性的對比展開發(fā)展為織體、調式色彩、音樂性格的對比展開。第三,主要調性F通過不斷的重復、暗示進行鞏固,且主調性的呈示與展開中通過不斷插入其他關系調因素消散其中心性,改變了傳統(tǒng)的調性中心思維。

總結來看,德彪西的交替調式方式更為靈活多樣,使其在調式方面兼具多彩性與邏輯性。調性安排極大得消減了功能性,呈現出柔和的調性中心感。這些方面都在本質上造就了德彪西的“印象風格”。

二、動機的呈示與發(fā)展手法

前文提到,“D、C、F”為本曲的動機,由中提琴在音樂開頭奏出(例1),在三小節(jié)內通過對此旋律的三次重復,明確了其核心動機地位。從音高關系來看,動機“D、C、F”是形成全曲旋律和和聲的源頭。經過不斷的重復、移位、逆行、倒影、重組以及縱向結合等方法,核心動機被運用到音樂的各個角落。那么德彪西的動機手法與傳統(tǒng)的動機手法有何異同?其通過這種動機手法想要達到什么效果呢?

(一)動機及其變體的大量模制

《長笛、中提琴與豎琴奏鳴曲》中,核心動機首先是形成全曲旋律的重要手段,值得注意的是,其旋律動機的運用方法常是大篇幅的直接挪用,區(qū)別于傳統(tǒng)動機的穿插性和展開性。但是,如此“簡單”的動機手法形成的音樂卻并不“單調”“乏味”,下面以幾個例子進行具體分析。

例3 (第7-9小節(jié))

例3選自緊跟在動機首次呈示后的旋律片段,由長笛奏出,是核心動機及各種變體的首次綜合。從圖中標識可以看到,開始是對核心動機的重復,接著標注①將核心動機的純四度轉位為純五度,后標注②為動機三個音的同向重組,標注③、④為動機的倒影,標注⑤為后面F調的終止旋律,是同向重組與動機原型的結合。所有的這些變體,均沒有脫離核心動機所包含的音程關系,是核心動機簡單的變體移位,其與前三小節(jié)的主題樂句的對比集中于節(jié)奏和音色的變化,是動機五聲性特征最原始的保留。

橫向來看,德彪西運用一種看似簡單的方法,將主題動機不同方式的模制組合形成全曲的大部分旋律,通過節(jié)奏、音域、音色的變化制造新鮮感的同時保持了其特有的統(tǒng)一性。

(二)動機的縱向結合

傳統(tǒng)的動機手法所沒有的是,德彪西將核心動機縱向結合,為全曲營造了統(tǒng)一的和聲背景。“從概念上說,上下聲部中心音不同即為調性復合”[2]。展開段落B即運用調性復合手段,三件樂器的三個聲部在各自的調上進行展開。引入后,Ⅰ階段,三聲部的調從下往上依次為“bD,C,bA”,小二度音程成為展開的重點。Ⅱ階段調為“bE,bA,bG”,縱向調性上展示出主題動機的結合。Ⅲ階段,三聲部匯集到bE,為再現的第一個音E做半音預備。從縱向調性的配置可以看到展開部“引入-展開-回顧-預備”的思維邏輯。

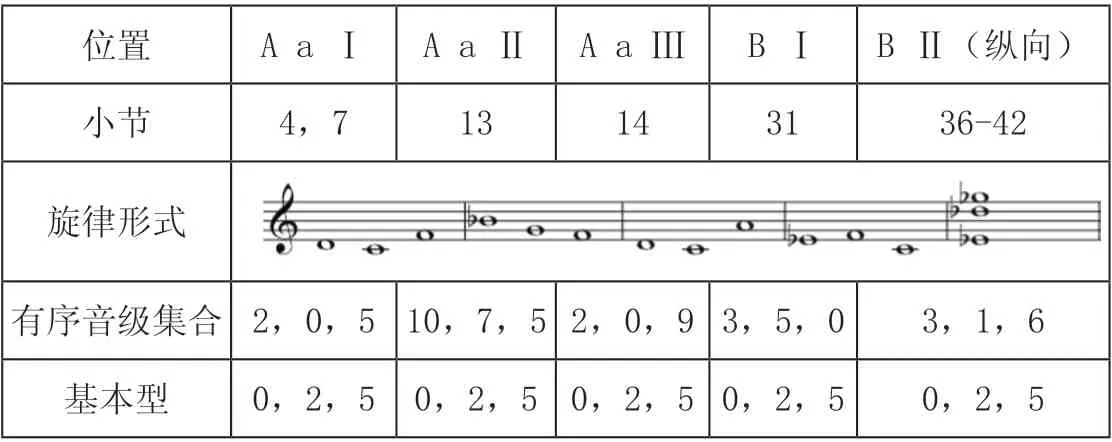

下圖將全曲所有動機“D C F”的應用位置及音級集合進行了歸納。

位置 A a Ⅰ A a Ⅱ A a Ⅲ B Ⅰ B Ⅱ(縱向)小節(jié) 4,7 13 14 31 36-42旋律形式 images/BZ_25_493_2981_1336_3069.png有序音級集合 2,0,5 10,7,5 2,0,9 3,5,0 3,1,6基本型 0,2,5 0,2,5 0,2,5 0,2,5 0,2,5

從圖表可以看到,動機(0,2,5)在全曲各個階段進行了大量運用。其在呈示與再現部分的運用方法主要集中在旋律的開頭呈示與終止式旋律上,動機(D、C、F)在不同的音高和調性上進行移位和重組,形成主題材料的內在一致性。展開階段里,動機(0,2,5)首先作為展開的旋律主題動機呈現(B,Ⅰ),在B段橫向的多調性中心對比的第二階段,三個調中心也融合成(0,2,5)的關系。

德彪西的動機手法與傳統(tǒng)手法的不同主要體現在“非展開性”,這也迎合了其印象音樂的客觀性與描繪性。

三、德彪西的和聲技法與美學思維

德彪西的“印象和聲”被普遍理解為“色彩和聲”,其風格形成受到印象派繪畫的影響。“如果說傳統(tǒng)繪畫主要依靠線條賦型的話,印象主義繪畫則著力于從色彩方面來構圖”。[3]德彪西從中得到啟發(fā),其和聲手法也從“古典”的注重功能與邏輯,發(fā)展為“印象”的注重音響與語境。

其音樂美學思想首先表現在對音樂所表達內容的反思與發(fā)展。古典主義時期作曲家強調共性與邏輯,他們的音樂常常表達出對外物理性的、哲學的思考。浪漫主義時期作曲家強調個性,他們的音樂是感性的,是對自我情感強烈的表達。而“印象派”的德彪西,將目光又放回到外物上。但此時,他并不致力于思考萬事萬物的邏輯,而是將他們盡可能原汁原味地呈現到音符里。更重要的是,他也意識到外物在不同人、不同角度、不同時間的印象是不同的,所以其音樂形象是瞬息萬變的。音樂內容的“外-內-外”不是回顧而是一種嶄新的思路。這種思維是開拓性的,“印象風格”并沒有像“古典”、“浪漫”成為一種龐大的體系,它更像是新時期音樂思維的開端,引出諸如“表現主義”、“新古典主義”等等多樣的音樂風格,每種風格都對音樂所表達的內容有著新的理解。

和聲技法在晚期浪漫派與現代風格音樂的節(jié)點發(fā)展為兩大分支。一類是以瓦格納為代表,他將功能和聲發(fā)展到極致,一系列的半音、不穩(wěn)定、不解決的和聲進行仍然是在功能和聲的控制下,這是功能和聲的頂點和盡頭。另一類和聲技法,則以德彪西為開端,他將和聲除“功能”外的“音響”“色彩”等特質提高到首要位置,發(fā)揮和聲的陪襯性、描繪性。更重要的,后者成為現代和聲發(fā)展的開端,為他們的創(chuàng)作提供了嶄新的思路。

四、結語

德彪西獨特的眼光和性格造就了其在音樂史上的獨樹一幟。他敢于質疑傳統(tǒng),以自己對音樂的感知力與創(chuàng)造力為音樂的發(fā)展畫出色彩斑斕的一筆。其探索精神是現在所有音樂從事者所應該學習的。