藏藥六味安消散治療功能性消化不良臨床療效觀察

吉美才讓,侯娜娜,劉有菊

(1.海北夏格爾藏藥開發有限公司,青海 海北 810200;2.青海省海北州婦幼保健計劃生育服務中心,青海 海北 810200;3.金訶藏藥股份有限公司,青海 西寧 810003)

中醫認為,脾主運化升清,胃主受納降濁,脾胃一升一降的運動協調,使得食物水谷得以消化、吸收,精微物質能夠轉輸、布散,從而維持人體消化活動的正常運行。功能性消化不良(FD)屬于中醫“胃脘痛”“嘈雜”“痞滿”等范疇,《黃帝內經》首先提出該病,《素問·異法方宜論》曰:“臟寒生滿痛”,認為痞滿的發生與飲食不當,臟腑氣機不利有關;倘若脾胃虛弱,運納無力,升降失常,滯而不行,痞塞于中則發為“痞滿”,阻塞不通則發為“胃脘痛”。FD的基本病機為中焦氣機阻滯,升降失常;病位在脾胃,與肝膽關系密切;主要病因是由于外邪入里,飲食失調,情志不遂,勞逸過度,或脾胃虛弱等所致脾胃功能失常,氣機升降不利、中焦運化失司。其病性有虛實之分,病程日久者,一般多見虛實夾雜,寒熱并見。《丹溪心法》云:“飲食痰積,不能施化為痞者;有濕熱太甚為痞者”,指出了其病因多樣,導致病機不同而致病。

1 資料與方法

1.1 病例選擇

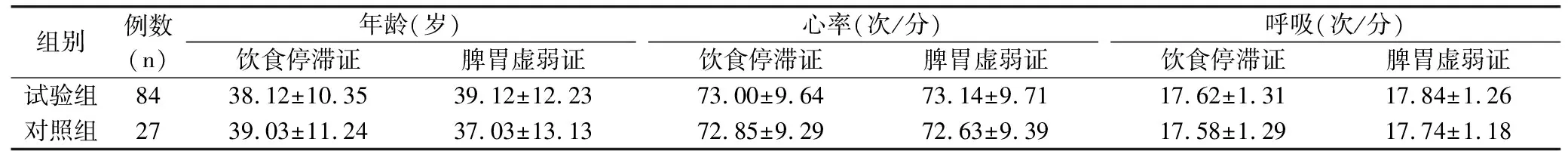

觀察病例均來自青海省海北州藏醫院消化門診治療功能性消化不良患者。診斷依據:(1)飲食停滯證(積滯內停證):①脘腹痞悶、惡心欲吐、噯腐吞酸、苔厚膩;②食欲不振、大便不暢、脈弦滑;(2)脾胃虛弱證(脾胃不和證):①脘腹痞滿、飲食減少、疲乏無力;②惡心欲吐、大便稀溏、舌淡苔白、脈沉細。(3)排除有痞滿主證,但辨證不明確或有過多兼挾證;排除胃鏡檢查發現潰瘍,胃黏膜糜爛、腫瘤等器質性病變及食管器質性病變。(4)4周內未服用影響胃腸功能的藥物。120例FD病人隨機分為試驗組和對照組。試驗組84例,其中飲食停滯組41例,脾胃虛弱組43例;對照組27例,其中飲食停滯組13例,脾胃虛弱組14例;性別不限,年齡均在18~70歲。兩組患者年齡、性別、病情程度、臨床癥狀等各方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

組別例數(n)年齡(歲)飲食停滯證脾胃虛弱證心率(次/分)飲食停滯證脾胃虛弱證呼吸(次/分)飲食停滯證脾胃虛弱證試驗組8438.12±10.3539.12±12.2373.00±9.6473.14±9.7117.62±1.3117.84±1.26對照組2739.03±11.2437.03±13.1372.85±9.2972.63±9.3917.58±1.2917.74±1.18

1.2 治療方法

試驗組口服六味安消散(金訶藏藥藥業股份有限公司,產品批號:20081201),一次3 g,一天2次,15 d為1個療程。對照組口服保和顆粒(批號:20080601),一次4.5 g,一天2次。15 d為1個療程。

1.3 觀察項目及評分方法

觀察治療前后各消化道癥狀及治療中的不良反應、中醫癥狀及病情分級。

1.4 療效判定標準

療效指數(n)=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%。臨床痊愈:主癥與次癥消失或基本消失,n>95%;顯效:主癥與次癥有明顯改善,95%>n>70%;有效:主癥與次癥均有好轉70%>n>30%;無效:主癥與次癥均無改善,n<30%。

1.5 統計學處理

2 結果

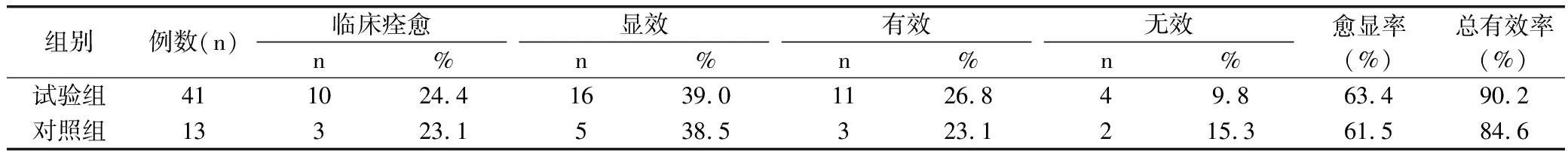

2.1 兩組患者飲食停滯證療效比較

兩組患者飲食停滯證療效比較差異無統計學意義(P>0.05),說明兩組對改善飲食停滯證療效相當,結果見表2。

表2 兩組患者飲食停滯證療效比較

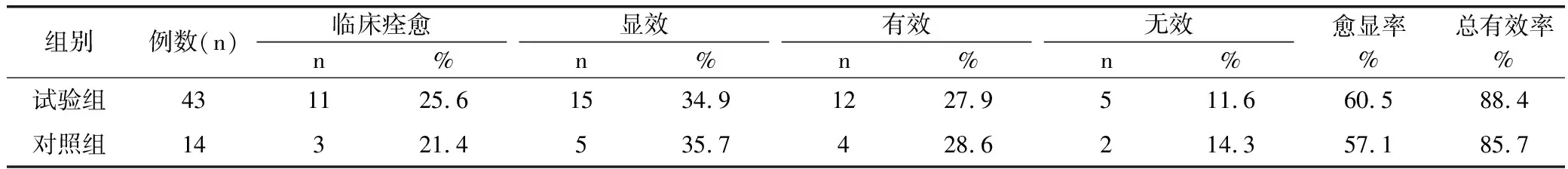

2.2 兩組患者脾胃虛弱證療效比較

兩組患者脾胃虛弱證療效比較差異無統計學意義(P>0.05),說明兩組對改善脾胃虛弱證療效相當,結果見表3。

表3 兩組患者脾胃虛弱證療效比較

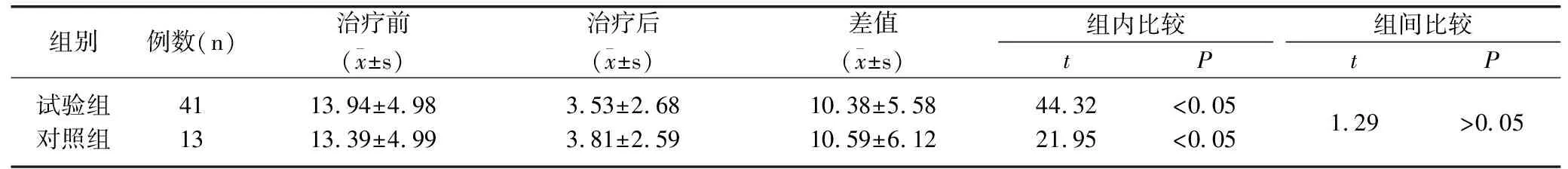

2.3 兩組患者飲食停滯證狀積分比較

兩組患者治療前后飲食停滯中醫癥狀積分比較差異均有統計學意義(P<0.05),但治療后兩組之間比較無統計學意義(P>0.05),結果見表4。

表4 兩組患者治療前后飲食停滯證狀積分比較

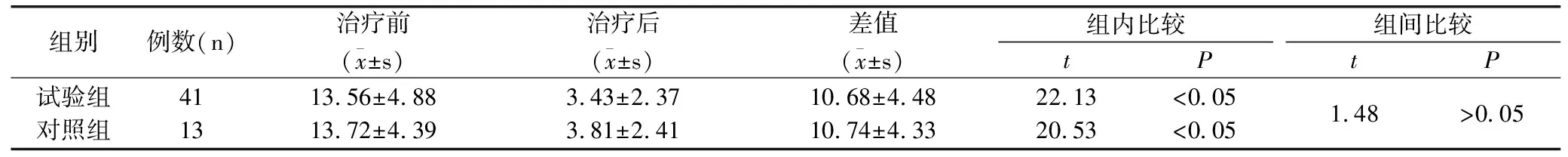

2.4 兩組患者脾胃虛弱證狀積分比較

兩組患者治療前后脾胃虛弱中醫證狀積分差異均有統計學意義(P<0.05),但治療后兩組之間比較無統計學意義(P>0.05),結果見表5。

組別例數(n)治療前(x±s)治療后(x±s)差值(x±s)組內比較tP組間比較tP試驗組對照組411313.56±4.8813.72±4.393.43±2.373.81±2.4110.68±4.4810.74±4.3322.1320.53<0.05<0.051.48>0.05

2.5 典型病例

旦正吉,女,34歲,藏族,工人,2009年8月28日初診。主訴反復噯氣,反酸1月余,時有惡心,偶有嘔吐,食量減少,大便不暢。中醫診斷為飲食停滯證。發放六味安消散治療,每天2次,服藥10天癥狀體征基本消失、食欲增加,繼續服藥5天后諸癥消失。

3 結論

六味安消散由藏木香、大黃、山奈、北寒水石(煅)、訶子、堿花6種藏藥組成。主要功效和胃健脾,消積導滯,活血止痛。配方中主要以大黃為主,其他藥為輔,協同作用加快胃排空、促進腸蠕動。大黃中的番瀉甙在腸道內細菌的作用下,轉變成大黃酸蒽酮,其不僅可抑制平滑肌上Na+、K+、ATP酶。藏木香可以理氣止痛,大黃可治療消化不良、便秘、經閉;山奈可以散寒暖胃,消食,舒胸,止瀉止吐;配以眾藥之王訶子,以達升胃火、助消化之勢;輔以助消化的堿花,共奏健脾和胃、導滯消積和行血止痛之功效。有文獻報道FD的發病基礎在于脾虛,肝郁為其誘因,而其種種臨床癥狀的產生原因則在于胃氣不降,治療上當以健脾、疏肝、降胃為其治則[1]。徐敏等[2]對證候病機進行研究發現,FD的發病多與飲食、精神因素有關系,認為脾虛是其發病的基礎,肝郁是發病的條件,胃氣不降是引發諸癥的原因。西藥治療都采用促動力藥、H2受體拮抗劑、抗酸藥及抗菌藥[3],但長期服用副作用較多,不宜長服,有時甚至迫使停藥,選用藥物的范圍較窄,兼容性差。中醫從整體出發,多層次、多靶點、多途徑對胃腸運動、胃腸激素等進行調節。已有系統評價表明中醫藥治療FD具有一定的優勢[4]。臨床大量研究提示脾虛氣滯證是功能性消化不良最主要和基本的證型之一[5-7]。研究通過觀察六味安消散治療功能性消化不良的臨床療效提供有效的依據和方法。

研究通過觀察六味安消散對功能性消化不良的臨床療效,試驗表明:在治療飲食停滯證時,試驗組(六味安消散組)與對照組(保和顆粒組)療效無顯著差異(P>0.05),但在改善脘腹痞悶、噯腐吞酸和食欲不振癥狀方面試驗組優于對照組(0.01