毒品犯罪死刑控制的教義學展開

梅傳強 伍晉

摘要:毒品犯罪是我國當前死刑適用的主要犯罪之一,其不斷受到正當性、必要性和有效性的拷問。在毒品犯罪中嚴格控制并逐步廢除死刑,是我國《刑法》發展的未來趨勢,也是刑罰回歸人道的必然要求,亦是刑法謙抑性、刑罰輕緩化的應有之意。基于我國嚴峻的毒品情勢以及國民的普遍情感,立法上廢除死刑在短期內幾無可能,通過刑事政策控制死刑又欠缺明確性、穩定性與統一性。基于刑法教義學的立場對《刑法》第48條第1款“罪行極其嚴重”進行嚴格解釋,并在司法.上構建一套完整、清晰而又科學的死刑適用標準,是控制死刑的正確路徑。“罪行極其嚴重”的判斷,應當從社會危害性與人身危險性兩個維度展開。司法上應當對毒品進行分級,將死刑適用局限于涉及海洛因、甲基苯丙胺的極個別犯罪,涉及其他硬性毒品的犯罪最高判處無期徒刑,涉及軟性毒品的犯罪以有期徒刑最大值為刑罰上限。死刑適用主要針對走私、制造毒品罪,對販賣毒品罪以不適用死刑為一般,只對發生在制毒者與販毒者、販毒者與販毒者之間的販賣行為適用死刑,對運輸毒品罪不再適用死刑。對采用誘惑偵查手段、未進行毒品純度鑒定的案件不再適用死刑,僅對毒品共同犯罪中的首要分子、主犯以及毒品個人犯罪中的特定累犯、再犯適用死刑。通過司法.上對死刑適用的嚴格控制來釋緩立法.上過于嚴厲的刑罰配置,實現刑法社會保護機能與人權保障機能的動態平衡。

關鍵詞:毒品犯罪;死刑;實證;教義學;限縮

中圖分類號:DF626

文獻標志碼:A

DOI:10. 3969/j. issn. 1001 - 2397.2019.05.14

開放科學( 資源服務)標識碼( OSID):

近年來,隨著對毒品犯罪問題研究的逐步深人,我國刑法學界對毒品犯罪的認識已經逐漸走向理性,基本擺脫了歷史傷痛的過度影響,毒品犯罪并非最嚴重的罪行,刑法不是治理毒品問題的主要手段,“以刑治毒”無法根治毒品問題且具有強烈的副作用,毒品犯罪的根源在于存在一個穩定且不斷擴大的需求市場,這些觀念已經在刑法學界基本形成共識。死刑的配置與適用一直是毒品犯罪中最敏感的問題,其合理性不斷受到罪責刑相適應原則的質疑,也有違背比例原則之嫌。筆者在中國裁判文書網上檢索了122份毒品犯罪死刑二審判決書(含裁定書),約300名被告人中有150人被判處死刑。經對數據分析發現,全國各地法院在毒品犯罪死刑案件中對《刑法》第48條第1款“罪行極其嚴重”的適用存在認定寬泛標準模糊、尺度不一等問題。在毒品犯罪案件中嚴格控制和慎重適用死刑,是我國刑法學界的主流觀點,但關于如何嚴格控制死刑的討論更多聚焦于宏觀的刑事政策導向、著墨于抽象的刑罰輕緩化潮流、寄望于遙遠的立法修正,缺乏立足于刑法教義學的具體控制路徑研究,尚未形成具體、明確和統--的死刑適用標準,難以有效控制毒品犯罪死刑的適用。

一、實證考察:毒品犯罪死刑適用的現狀

(一)死刑適用數量較多

我國是保留死刑罪名和適用死刑較多的國家之--切。我國每年適用死刑的人數缺乏官方數據,在客觀上造成了學術界對死刑的研究欠缺原始資料,死刑研究一直受到空洞性的質疑。-般認為,每年因觸犯《刑法》第347條而被適用死刑的人數排在死刑罪名的前三位[2],僅次于故意殺人罪的死刑判處數量[3],販賣、運輸、制造、走私毒品成為實際執行死刑的主要罪名4。雖無官方公布的權威數據,但毒品犯罪是當前我國死刑適用的主要罪名之一,已成為刑法學界的共識。

在全國性或區域性的“運動式”專項禁毒活動期間,在每年6月26日“國際禁毒日”前后,各地人民法院對毒品犯罪分子集中執行死刑的報道頻現各類媒體,在某種程度上反映出毒品犯罪死刑適用較為頻繁的現狀。根據最高人民法院刑五庭負責人介紹①,2017年全國毒品犯罪案件重刑率②為21.93%,同期全部刑事案件重刑率為14.04%,高達7.89%的重刑率差值也在一定程度上印證了目前學界的判斷。

(二)共同犯罪比例較高

達到極其嚴重程度的毒品犯罪一般具有較強的組織性、集團性,實證數據也證實了這一判斷,在150名被判處死刑的被告人中,涉及共同犯罪的有126人,占死刑總人數的84%。這一數據表明,在毒品犯罪死刑控制中應將共同犯罪人的責任分配作為重要維度,引入刑法教義學對死刑適用對象進行嚴格限制,根據對毒品市場的實際貢獻作用嚴懲其中的個別組織者、領導者,輕重有別、寬嚴有據、罰當其罪,防止以社會保護之名降低“罪行極其嚴重”的認定標準,在罪責刑相適應基本原則下追求報應與預防的平衡。

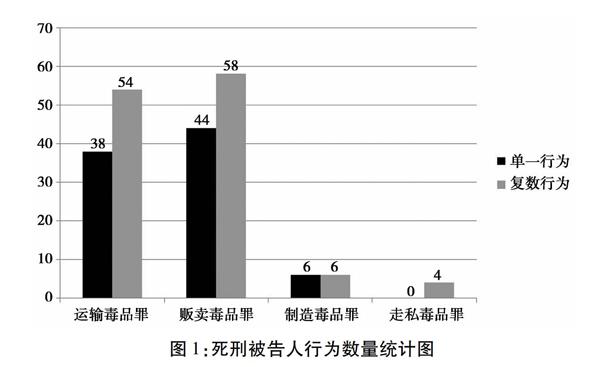

(三)運輸毒品死刑過濫

近年來,運輸毒品罪死刑配置及適用的合理性、相當性受到了刑法學界強烈的責難與詰問,形成了嚴格限制、停止適用和立法廢止等觀點。最高人民法院采納了嚴格限制的觀點,在2015年印發輸毒品罪死刑適用的對象進行了嚴格的限制,在裁判理念中充分體現出對受雇傭者、受指使者的寬緩,但司法實踐中呈現的狀況卻與會議紀要的初衷相去甚遠。筆者檢索的122份二審死刑判決書均產生于《武漢會議紀要》印發后,經數據分析,150名死刑被告人罪名2分布呈現如下情況:(1)有.92人罪名含運輸毒品罪,占死刑總人數的61.33%,其中38人構成運輸毒品一罪,占死刑總人數的25.33%;(2)有102人罪名含販賣毒品罪,占死刑總人數的68%,其中44人構成販賣毒品一罪,占死刑總人數的29.33%;(3)有12人罪名含制造毒品罪,占死刑總人數的8%,其中6人構成制造毒品一罪,占死刑總人數的4%;(4)有4人罪名含走私毒品罪,占死刑總人數的2.67%,無人僅構成走私毒品一罪。的《全國法院毒品犯罪審判工作座談會紀要》(以下簡稱《武漢會議紀要》)當中,最高審判機關對運以上數據表明,運輸毒品罪已然與販賣毒品罪一同成為當前毒品犯罪死刑適用的主要罪名,運輸毒品罪死刑適用范圍過寬標準過低、數量過濫等問題沒有得到根本性扭轉。因觸犯運輸毒品罪一個罪名而被判處死刑的被告人占毒品犯罪死刑總人數的25.33%,令人驚嘆的數字背后是司法實務與刑法理論的背道而馳,刑法學界的呼吁與最高審判機關的政策導向并未得到司法實踐的積極回應。

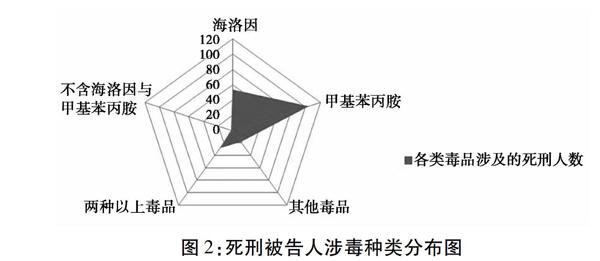

(四)兩種毒品構成主體

毒品一般分為三類,即傳統毒品、合成毒品與新精神活性物質,分別以海洛因、甲基苯丙胺和氯胺酮為代表。海洛因會導致強烈的生理依賴與心理依賴,對心血管系統的影響最普遍,可引發心臟功能退化、心律失常,嚴重的可引起心源性猝死③;甲基苯丙胺對人體重要器官和精神系統造成損害,其中尤以精神系統損害為甚,會導致吸食者人格變異、精神偏執與人際關系破裂④;氯胺酮會引發幻覺、錯覺、過度興奮、煩躁不安、認知障礙等癥狀,并對長期濫用者造成大腦永久性損傷⑤。150名死刑被告人中涉及海洛因的有54人(占比36%),涉及甲基苯丙胺的有104人(占比69.33%),涉及其他毒品的有18人(占比12%) ,涉及兩種以上毒品的有28人(占比18. 67% ) ,不涉及海洛因與甲基苯丙胺的有2人(占比1.33%)。數據表明,海洛因與甲基苯丙胺是當前觸發死刑適用的兩大主要毒品,合成毒品在地下非法市場中的份額已超越傳統毒品,涉及兩種以上毒品的大宗毒品犯罪亦不容忽視。

(五)純度鑒定停滯不前

1994年,最高人民法院在《關于適用<全國人民代表大會常務委員會關于禁毒的決定>的若干問題的解釋》中首次規定對毒品犯罪案件中查獲的毒品應當進行鑒定,并明確了海洛因的認定及折算標準@,后由于經濟成本較高技術能力不足和科研人員匱乏等原因,毒品鑒定并未在司法實踐中全面執行。2007年,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合制定了《辦理毒品犯罪案件適用法律若干問題的意見》,明確要求在毒品犯罪死刑案件中應當進行毒品含量鑒定。21世紀前十年,最高人民法院分別在2000年《全國法院審理毒品犯罪案件工作座談會紀要》(以下簡稱《南寧會議紀要》)和2008年《全國部分法院審理毒品犯罪案件工作座談會紀要》(以下簡稱《大連會議紀要》)中間接對死刑案件的毒品鑒定作出規定,兩次強調經過摻假之后毒品的數量才達到判處死刑的標準的,對被告人可不判處死刑立即執行③。相對于《刑法》第357條第2款“不以純度折算”的剛性立法,兩份會議紀要在死刑立即執行案件中將雜質部分排除出毒品計量的做法無疑是一種突破性的重大進步。

經統計,150名死刑被告人中有41人(均適用緩期二年執行)的涉案毒品未進行純度鑒定,占死刑總人數的27.33%,這一比例實在令人憂慮。冰冷的數字折射出沮喪的現實,無論我們是否愿意承認,目前毒品純度鑒定仍然受到十多年前《大連會議紀要》的嚴重影響,在司法經費保障科學技術能力與專業人才配備均取得長足進步的今天,純度鑒定仍未在死刑案件中實現全覆蓋,在欠缺毒品純度鑒定意見這一關鍵性證據的情況下,死緩判決成為調和各方利益的折中方案,死刑案件證據標準沒有得到嚴格的遵守。

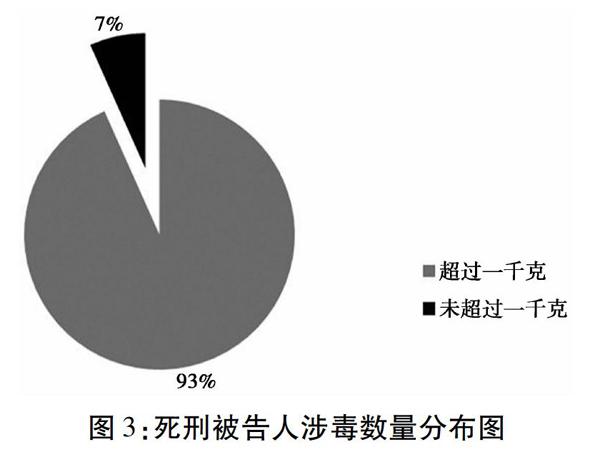

(六)數量因素影響過大

多年來,我國在毒品問題綜合治理中過度倚重法律的作用,倫理道德、文化教育、社會復歸和醫療救治等措施運用不足,在法律中片面凸顯刑罰之治,對死刑在抗制毒品犯罪中的作用還存在沿襲已久的迷信,死刑的負效應、副作用并未引起足夠重視,一旦涉案毒品數量達到了相應法院內部掌握的死刑數量標準,被告人極易走上一條不歸之路。經統計,150名死刑被告人中涉案毒品超過一千克的有140人,占比93.33%,可見,毒品數量依然是影響死刑裁量的決定性因素。

二、路徑選擇:毒品犯罪死刑司法控制的必要性

毒品、艾滋病與恐怖主義并稱世界三大公害,毒品不僅直接危害公民的身心健康,造成成千上萬的犧牲者,而且誘發大量的其他犯罪案件,嚴重破壞社會秩序5。基于毒品的嚴重危害性與當前嚴峻的毒品犯罪態勢,現行刑事立法的死刑配置具有時空背景下的相對合理性,且具有立法意義上的威懾力。同時,我們必須理性地承認毒品犯罪死刑適用的效果是有限的,寄希望于通過對毒品犯罪人判處嚴刑峻法甚至死刑來實現對毒品犯罪的有效控制,注定是忽視毒品犯罪客觀規律的天真設想6。1982年以來延續30多年的死刑適用并未遏制日趨嚴重的毒品問題,正好從反面印證了死刑在毒品治理中的有限作用。在短期內無法廢除毒品犯罪死刑的客觀現實下,通過司法漸進地控制、減少乃至于最終廢除死刑,實為控制、減少乃至于最終廢除死刑最重要的路徑”。通過司法路徑嚴格控制毒品犯罪中的死刑適用,其必要性主要基于以下因素。

(一)民眾觀念中“懲罰的沖動”

基于我國民眾“以刑止刑、以殺止殺”①的傳統刑罰觀念,加之國家屈辱、民族傷痛等因素的影響,毒品是“萬惡之源”的樸素觀念深植于國民心靈深處,民眾普遍認為毒品犯罪屬于最嚴重的罪行,對其規定并適用死刑是天經地義的事情②。毒品犯罪行為人及其家屬背負了巨大的道德壓力,不可能有類似“山東辱母案”“昆山龍哥案”中國民感情對行為人的同情與憐惜,受刑人在禁毒人民戰爭的汪洋大海中仿若一葉孤舟,面對主流民意“懲罰的沖動”,往往受到法律與道德的雙重責難,社會保護與人權保障的天平嚴重失衡,嚴懲毒品犯罪承擔了滿足國民情感的額外責任,承載了根治毒品問題的過高期望。

(二)死刑裁量中“沖動的懲罰”

審判機關在刑罰裁量過程中,難免受到“從嚴治毒”刑事政策的影響,司法審判從毒品犯罪的“個案審判”走人毒品問題的“宏大治理”,刑罰成為毒品治理的主要手段。毒品犯罪死刑裁量附加了倫理道德、長治久安和民族未來等考量,重刑自然成為優先選項,導致刑罰裁量違背比例原則而偏離社會相當性。審判機關在日益嚴峻的毒情背景下,面對從嚴治毒的民意洪流,感性取向在一定程度上影響了理性判斷,在司法個案中簡單適用《刑法》第347條第2款關于毒品種類及數量的規定,忽視了《刑法》第48條第1款“罪行極其嚴重”的限制,一份份死刑判決折射出“沖動的懲罰”。在沒有其他措施能夠有效避免毒品犯罪時,死刑就被視為打擊毒品犯罪的最好工具[8]。

(三)刑事政策的內部緊張

通過刑事政策來控制毒品犯罪死刑的適用,是--種前現代的刑法家長主義觀念,這種控制欠缺法定性、穩定性和平等性。我們必須認識到,保護社會的目的只能以公正的方式實現,科處刑罰只能基于法律已有之規定①,刑罰裁量過度依賴刑事政策實非法治之幸、人權之福。其一,現代刑法走向成熟的重要標志就是刑法從立法論、政策論轉型為司法論、解釋論。刑事立法應當保持適度的抽象,為解釋留下合理的空間,以適應不斷變化的社會生活事實。刑事政策要恪守李斯特鴻溝,切不可翻越罪刑法定的藩籬。如果試圖主要依靠刑事政策來控制毒品犯罪的死刑適用,有違背罪刑法定原則之虞。其二,刑事政策具有復雜性、多元性,橫向分為定罪政策刑罰政策與處遇政策,縱向分為基本刑事政策具體刑事政策,從法律過程上又可以分為立法刑事政策、司法刑事政策。這些政策之間客觀上存在某種程度的內部緊張關系,例如,寬嚴相濟的基本刑事政策與從嚴治毒的具體刑事政策之間存在--定沖突,用于指導毒品犯罪的死刑適用可能出現迥異的判決結果,會導致死刑適用標準缺乏穩定性與可預測性,不利于國民基本權利的保障。其三,刑事政策具有相對的彈性,在不同的時間維度與空間場域內存在--定的差異,以其來控制毒品犯罪的死刑適用可能造成刑罰裁量不公。過往經驗已經表明,在嚴打時期、國際禁毒日期間對毒品犯罪的量刑可能會相對從重從快,在不同地區法院內部掌握的死刑數量標準亦不-致。刑事政策不是一種“精確計量”的存在,而是一種“等約計量”的樣態,圍繞中心直線以波浪式、彈性化的圖景指導復雜多變的司法實踐,無法承受合理有效控制死刑的千鈞重擔。

(四)死刑存續的客觀現實

隨著現代刑罰觀念的逐漸確立,在司法上嚴格控制、慎重適用死刑,在立法上逐步減少并最終廢除死刑已經成為我國刑法學界的共識,作為非暴力犯罪的毒品犯罪廢除死刑是我國刑事立法發展的必然方向。毒品犯罪具有嚴重的社會危害性,但不可否認這種危害并不是直接的,對法益的實際侵害需要有“中介行為”才能實現③,這一現代理念的確立是罪責刑相適應原則的必然要求,也是毒品犯罪廢除死刑的重要依據。但我們必須認識到,法律規則與其他社會規則同源于社會事實,一切規則的有效性,都取決于聯合體成員接受和認可④,基于當前的社會事實與國民情感,短期內在刑事立法上廢除毒品犯罪死刑尚難實現,通過立法修正徹底解決毒品犯罪死刑問題的主張顯得過于超前。

綜上,在未來毒品犯罪死刑配置存續的較長時間內,為了有效克制“懲罰的沖動”與“沖動的懲罰”,為了調和寬嚴相濟與從嚴治毒之間的緊張關系,立足于刑法教義學的司法控制才是具有可預測性、可操作性之妥當選擇,有利于在罪刑法定原則的軌道內確立明確、穩定的死刑適用標準,建立既能夠將死刑限制在極少數罪行極其嚴重的犯罪人,又能夠最大限度地獲得社會認同的司法控制機制[9]。

(一)基于社會危害性的死刑控制

1.毒品種類對死刑的限制

(1)分級處遇的世界潮流

毒品既是一個法律概念,也是一個醫學概念。我國《刑法》第357條第1款對毒品采取的是列舉兼概括式的定義,違法性、毒害性與癮癖性是其本質特征。國家列管的所有毒品在違法性上并無差異,區別主要體現在毒害性與癮癖性上。我國《刑法》第347條第1款采用的是“定性”立法模式,實乃我國“定性+定量”刑事立法模式的例外,在某種程度上形成了定罪階段考察違法性、量刑階段考察毒害性和癮癖性的司法現狀。在同等數量的前提下,涉案毒品的毒害性癮癖性差異對刑罰裁量具有重要的影響作用,在很大程度上決定了行為的社會危害性程度。當前,三類毒品中,天然毒.品主要包括大麻可卡因、鴉片、嗎啡和海洛因,合成毒品主要包括興奮劑抑制劑和致幻劑,新精神活性物質是犯罪分子為逃避司法打擊,惡意人為改變毒品化學分子結構,從而創造出的毒品類似物。自2018年9月1日起,我國列管的新精神活性物質已達170種①。

根據涉案毒品的毒害性與癮癖性程度實行分別處遇,是目前世界各國、各地區的通行做法,有利于在實質層面實現罪責刑相適應。英國懲治毒品犯罪的法律將毒品分為三類,甲類是海洛因等硬性毒品,乙類是大麻等軟性毒品,丙類是苯非他命等精神藥物2。美國在生產型毒品犯罪中依照危害大小將毒品分為五級,采取不同處罰手段③,已有29個州實現了“藥用大麻合法化”,有華盛頓、科羅拉多及俄勒岡等9個州立法允許“消遣用大麻合法化”。我國臺灣地區將毒品分為四級,對涉及不同級別毒品的犯罪行為設置輕重程度不同的刑罰④。歐洲地區毒品政策最為開放的荷蘭,在1970年代開始了“大麻合法化”的討論,并于《1976鴉片法案》中對毒品進行了“軟毒品”(大麻類)和“硬毒品”的分類,經過40多年的嬗變形成了“硬性毒品堅決打擊,軟性毒品可以在-定范圍內出售”[12]的治毒理念。2018年6月19日加拿大參議院通過了《C-45法案》,該法案已于同年10月17日生效施行,加拿大成為西方大國中首個大麻合法化的國家。

(2)毒品分級與刑罰適用

毒品犯罪中“罪行極其嚴重”的數量判斷較為簡便、直觀,判斷的重點應當聚焦于毒品的種類。死刑只適用于針對毒害性癮癖性極其嚴重的毒品的犯罪,對針對毒害性、癮癖性較輕的毒品的犯罪,由于很難造成對國民生命健康法益“極其嚴重”的侵害,因此,在司法上應排除死刑的適用。其一,應當將死刑適用限縮在涉及海洛因、甲基苯丙胺這兩種烈性毒品的犯罪中,對涉及其他毒品的犯罪原則上不適用死刑。海洛因被稱為傳統毒品之王,經歷了“罌粟→鴉片→嗎啡→海洛因”的四種樣態、三次提煉,純度高、毒性強,導致吸食者萎靡不振,易產生厭世情緒。“冰毒”被稱為合成毒品之王,“冰毒”的主要成分是甲基苯丙胺,屬于興奮劑的范疇,吸食甲基苯丙胺不但造成嚴重的社會問題,而且導致的死亡和精神疾病也造成嚴重的醫學問題⑤。海洛因與甲基苯丙胺均具有強烈的毒害性與高度的癮癖性,會對吸食者的神經系統造成急性的嚴重損害。目前,海洛因和甲基苯丙胺占據了我國絕大部分的毒品市場份額,理應成為依法嚴懲的重點毒品。基于上述原因,我國《刑法》第347條、第348條將海洛因與甲基苯丙胺在法條中單列,明確規定各刑罰幅度對應的數量,立法上體現出從嚴懲處的態度。筆者認為,應將海洛因、甲基苯丙胺作為目前司法上最應嚴懲的毒品種類,在毒品種類上對“罪行極其嚴重"進行嚴格解釋,僅對涉及該兩種毒品的犯罪適用死刑。其二,對于海洛因、甲基苯丙胺之外的其他硬性毒品D,如鴉片嗎啡、可卡因等,由于其毒害性相對于海洛因和甲基苯丙胺較弱,短期內造成吸食者死亡或嚴重殘疾的概率較低,對國民生命健康法益的侵害不具有高度緊迫性,應排除在《刑法》第48條“罪行極其嚴重”之外,將最高刑罰限定為無期徒刑比較合理。其三,有研究表明大麻在成癮性方面是所有毒品中最微弱的,至今為止沒有證據表明大麻能引起持久的精神障礙,即使是長期使用者,只要停用2至4周即可消除其影響②,對大麻類軟性毒品犯罪適用死刑有違罪責刑相適應原則,基于比例原則建議將最高刑罰限制在有期徒刑范圍內。其四,對于新精神活性物質,雖然其內部化學結構被人為改變,但其毒害性、癮癖性是可以客觀量化的,司法上應首先通過相關鑒定準確認定其種類,再根據不同種類分別確定刑罰的上限。

2.行為類型對死刑的限制

自全國人大常委會于1990年制定《關于禁毒的決定》開始,我國刑事立法一直堅持將走私、販賣.運輸制造毒品四種行為類型并列,統一配置死刑這一終極刑罰,行為的排序也延續了近三十年。筆者認為,雖然刑事立法將四種行為納人同一法條予以規定,但從行為所造成的不同社會危害分析,四種行為對法益的侵害程度是存在較大差異的,在刑事司法中應確立差異化的死刑適用標準。同時,毒品犯罪問題之所以沉疴難消、積弊難除,最根本的原因在于存在一個非法、穩定且不斷擴大的毒品需求地下市場,對毒品市場非法運轉“貢獻率”越大的行為理應受到更嚴厲的刑事處罰。

第一,走私制造毒品的行為直接增加了國內的毒品總量,相當于在毒品市場中增加了商品供應量,由于吸食者在生理以及心理上被毒品控制,缺乏消費選擇的自由意志,增加的毒品供應量被市場消化只是時間問題。走私、制造行為是毒品市場持續運行的源頭環節與前提條件,對法益的侵害最為嚴重,相較于販賣、運輸行為更具有死刑適用的必要性與合理性。死刑應主要用于嚴懲“罪行極其嚴重”的走私與制造行為,而對販賣行為一般不適用死刑,對運輸行為不再適用死刑。有學者認為:“毒品的生產者自然是毒品領域的最大‘貢獻者,因為他們實現了毒品從無到有的轉變。”[13]筆者認為,在《刑法》第347條的內部結構中走私、制造毒品無疑處于更突出的位置,但走私行為更應受到嚴懲。主要考慮是近代以來我國長期處于毒品“輸入國”“受害國”的地位,毒品輸人亦再次引起了20世紀80年代以來我國的毒潮回流,加之西南、西北、東北等方向境外毒源地短期內難以根治,我國龐大的人口基數又是域外毒品犯罪集團垂涎的“潛在市場”,在死刑適用中將走私行為置于嚴懲的首要對象,有利于“御毒于國門之外”,為“治毒于國門之內”創造有利條件。中國刑事司法應首先考慮解決中國的毒品問題,浪漫的國際主義情懷只有在國內毒品問題得到基本根治后才能漸次實現。對于制造毒品的行為,從維系地下毒品市場非法運行的“貢獻率”考量,目前同樣具有適用死刑的必要性與合理性,但略微弱于走私行為,對“罪行極其嚴重”的制造毒品行為可以適用死刑。

第二,販賣毒品的行為將毒品流通至終端消費者,直接促成了吸食毒品的發生,將對國民生命健康法益的侵害從抽象危險轉化為客觀實害,其法益侵害性高于運輸行為。但我們應當認識到,販賣毒品罪是受害者自愿參與的犯罪,販毒者實現了牟利之目的,購毒者滿足了“消費”的需求,在某種程度上結合成病態的“利益共同體”[14],將犯罪后果單獨歸咎于販賣者并適用死刑,會受到責任主義的質疑。販賣毒品罪的責任分配理應與走私、制造毒品罪有所不同,因為走私、制造毒品是沒有被害人參與的犯罪,對其適用死刑無須考慮被害人因素。筆者認為,對于發生在販毒者與吸毒者之間的販賣行為,無論毒品數量多么巨大,由于被害人自愿參與這一責任減輕事由的存在,均不應對販賣者適用死刑,只有發生在制毒者與販毒者之間、販毒者與販毒者之間的販賣行為,才可以考慮適用死刑。

第三,司法實務中不再對運輸毒品罪適用死刑,立法上暫時保留死刑配置,以維系刑罰威懾力,促進一般預防效果。運輸毒品罪--般體現為毒品地理位置的轉移,從市場運行的視角審視,其既沒有造成我國境內毒品總量的增加,也沒有直接將毒品從生產制造環節流入消費環節,其社會危害性主要體現在毒品向消費環節的“迫近”,在毒品犯罪鏈條中處于走私、制造與販賣之間的過渡環節,在毒品市場中發揮“承上啟下”的中介作用。運輸環節中毒品處于運動狀態,相較于靜態的制造、交易環節,被查獲的概率更大,為公安機關破獲相關犯罪提供了契機。因此,幕后的制毒者、販毒者往往雇傭社會底層人員實施運輸行為,運輸毒品案件中查獲幕后元兇的可能性微乎其微。由于反偵查能力的巨大差異、毒品信息的嚴重不對稱,運輸者對相關毒品的來源、用途及歸屬等核心情況所知有限,造成偵查活動困圄于運輸環節的淺表層,司法打擊難以觸及制造、走私等深層次源頭環節。“可替代性”極高的運輸者落人法網對毒品市場幾無影響,幕后操控者在付出較低的雇傭成本后,新的運輸者會迅速“補位”,毒品市場損失的只是與上一個運輸者一同被查獲的毒品。在觸目驚心的毒品數量面前,當證據不足以認定制造、販賣毒品罪時,運輸毒品罪異化為支撐死刑適用的替補罪名,運輸者也在某種程度上成為幕后操控者的“防火墻”、替罪羊。在“受雇型”運輸毒品罪中,被雇傭者參與毒品犯罪具有被動性,其所獲取的運輸費僅占毒品非法利益的極少部分,從共犯關系上分析,毒品所有者應承擔大于被雇傭者的刑事責任[15],對運輸者適用死刑不符合罪責刑相適應原則。筆者認為,由于共犯關系中的被支配地位,受雇為他人運輸毒品無論數量多少,均不應評價為“罪行極其嚴重”,刑罰適用中應排除死刑這一可能選項。對于“自發型”運輸毒品罪,毒品系運輸者自己所有,運輸行為往往被走私、制造或販賣行為所吸收,即使達到了“罪行極其嚴重”的程度,也無需以運輸毒品罪之名適用死刑。因此,《刑法》第347條“運輸毒品罪”不屬于《刑法》第48條“罪行極其嚴重”的范疇,分則條文中的死刑配置僅具有立法層面的預防價值,而不具備司法層面適用的正當性與必要性,“存其形而廢其實”是目前基于國民情感預防需要和責任主義等因素的理性選擇。

3.責任分配對死刑的限制

由于毒品價格高昂、制販環節較多、產銷線路較長以及上層人物分散刑事風險等因素,在涉及死刑適用的大宗毒品案件中,共同犯罪占據了很大比例。在毒品共同犯罪中合理量定各行為人責任,將死刑控制在最小范圍內,是司法層面限縮死刑必需且必經的路徑。從法益侵害上分析,毒品犯罪集團中的核心人物、上層人物對于危害結果的實現無疑具有更強的支配力,是危害結果的主要“加功者”,具體實施毒品犯罪走私、制造和販賣環節的行為人大多處于從屬地位,根據上級安排完成部分工序,對危害結果的支配力較弱,“加功”作用局限于犯罪流程的某個單-環節。換言之,行為人在毒品共同犯罪中的實際作用,決定了其行為對法益侵害的支配程度,也決定了刑罰裁量中的責任分配程度。申言之,在共同犯罪中將中低層人物認定為“罪行極其嚴重”,會造成死刑適用過于寬泛,模糊了毒品犯罪打擊的重點,造成刑罰裁量中無法區別對待各層級犯罪參與人。

共同犯罪是修正的犯罪構成,是與個人犯罪相對應的刑法基本概念,刑法學界目前的主流觀點認為,我國的共犯制度大體上屬于-元共犯論“。在責任判斷過程中,我們必須堅持刑法教義學的中國主體性,準確區分“無國界的教義學方法和有國界的教義學知識”,立足于我國《刑法》共同犯罪的相關條文,準確認定首要分子、主犯、從犯、教唆犯與脅從犯,將死刑適用對象限縮在首要分子、主犯的范圍內,切不可南轅北轍,盲目地將德日刑法中的正犯作為我國《刑法》嚴厲懲治的對象。在中德、中日不同的刑法框架下,正犯與主犯、共犯與從犯、幫助犯與教唆犯之間并非對應關系,我國的主犯、從犯劃分是在責任層面更實質的判斷結果,德日刑法中的正犯、共犯(幫助犯、教唆犯)主要解決犯罪參與類型的問題,根據正犯、共犯在共同犯罪中的不同作用,在我國《刑法》中既可能認定為主犯,也可能認定為從犯。犯罪參與形式和行為支配力的有無、強弱,二者之間并非必然的對應關系,以犯罪參與形式來確定刑罰的輕重,會導致嚴重的量刑偏差。

毒品共同犯罪中,被公安機關最先抓獲的中低層人物大都是正犯,這些正犯由于經濟狀況窘困、文化水平較低、被人蒙蔽挾制等原因而參與犯罪,其行為的社會危害性遠弱于背后的上層人物,一般情況下均應評價為從犯。筆者認為,無論涉案毒品數量如何巨大,均不應對從犯適用極刑,尤其是未查獲上層人物的案件中,審判機關不能生硬地將被告人關于“上峰”的供述--概視為推脫自己罪責的狡辯,將“未查獲上層人物”簡單等同于“不存在上層人物”,進而對抓獲的正犯適用死刑。審判機關應當克制住“懲罰的沖動”,對共同犯罪參與人進行中國刑法教義學維度的劃分,現階段僅對毒品犯罪集團中的首要分子和主犯、毒品共同犯罪中的主犯適用死刑,對于已經查明的從犯和無法認定主從犯的被告人一般不再適用死刑,將死刑控制在最小范圍內,將死刑的靶心從中低層抬升至最高層,從而有效縮減毒品犯罪的死刑數量,契合刑法謙抑性與刑罰輕緩化的現代潮流。

4.偵查方式對死刑的限制

基于毒品犯罪的隱蔽性,允許采用誘惑偵查手段是目前大多數國家的通例。根據美國最高法院規定,警察有權采取“誘騙或計謀”去誘捕罪犯,但是政府用其犯罪設想去引誘無辜之人則是不正當的。我國《刑事訴訟法》第153條②授權偵查機關在必要時可依法定程序開展誘惑偵查,并可以對毒品犯罪實施控制下交付。日本《麻藥特例法》肯定了作為偵查手段采取監控下交付的方法,讓人和物在偵查機關的監控下“浮泳”,最終達到偵破藥物受讓人及其幕后組織中心人物的目的③。

在采用誘惑偵查手段的毒品案件中,線人誘使被告人所實施的走私、制造和販賣等行為均在偵查機關的嚴密控制之下,涉案毒品不會流入社會并對國民生命健康造成危害,二元法益中僅有社會管理秩序受到侵害,國民生命健康法益并無實質性受損,罪行基本上不可能達到“極其嚴重”的程度,死刑適用不具有必要性與合理性。最高人民法院于2008年印發的《大連會議紀要》明確指出:“因特情引誘毒品數量才達到實際掌握的死刑數量標準的,可以不判處被告人死刑立即執行。”其對數量引誘案件進行死刑控制值得高度肯定,既是我國毒品犯罪死刑觀念的巨大進步,也是控制死刑的有效路徑,亦是刑法教義學進人司法運作層面的成功范例。

近年來,隨著國民人權意識的強化、刑事偵查技術的進步。社會治理水平的提升,誘惑偵查手段一方面受到更多的法律限制,另一方面顯得不再必要。目前,不應將毒品犯罪死刑控制僅限于數量引誘案件,而應對涉及誘惑偵查的全部毒品案件均排除死刑的適用。無論我們是否愿意承認,誘惑偵查手段都暗含著正常偵查能力的不足,因偵查乏力而導致死刑不成立,這樣的結果只能由司法機關承受。誘惑偵查的合法性是建立在公民權利讓步之基礎上的,公民為維護社會公共利益而對個人權利作出一定程度的犧牲,但絕不可能讓渡自己的生命。

在現代社會,任何一個法治國都不會授權政府以公共利益之名恣意剝奪某個公民的財產、自由乃至于生命,誘惑偵查手段已經放寬了對政府權力的制約和限制,如果對死刑再不加以限制,那么任何人都可能成為公權力的犧牲品。因此,基于“罪行極其嚴重"的闕如以及法理上的無法證成,刑事司法中對涉及誘惑偵查的毒品犯罪案件均不應將死刑作為刑罰選項,即便實際數量(排除誘惑偵查所誘發的數量)已達到死刑標準,都不應判處被告人死刑,把刑罰限制在能夠發生抑制作用的必要的最小限度以內18。

5.毒品鑒定對死刑的限制

未進行毒品純度鑒定而適用死刑,即便是緩期二年執行,也同樣面臨正當性與合理性的質疑。首先,會引發社會危害性程度判斷的混亂。毒品的社會危害性在于其內部的純質,而非基于增加重量、逃避查處等原因而添加的雜質,1000克純度為80%的海洛因與2000克純度為35%的海洛因進行社會危害性程度比較,衡量標準不應是整體重量的對比,而應是其中毒品純量的對比,這也是毒品犯罪二元法益論重構后的必然結論。其次,有忽視被告人基本人權之嫌。本文統計的150名死刑被告人中,有109人的涉案毒品進行了純度鑒定,海洛因純度分布為27.6%-88.7%,甲基苯丙胺純度分布為0.03%--83.9%,雖然在理論上存在純毒品,但司法實踐中卻近乎絕跡。《刑法》第347條第2款第1項對海洛因、甲基苯丙胺采取的是“列舉+定量"的立法方式,法條中的“五十克”無論采用何種教義學解釋方法,都應當理解為去除雜質之后的純量,司法機關采用未加區分的整體認定方式,進而簡單生硬地適用生命刑,實有侵犯公民基本權利之嫌。

在未進行毒品純度鑒定的情況下,在證據學上毒品的純量是待證的,在刑法學上犯罪行為的社會危害性是待估的,根據刑事訴訟程序中存疑有利于被告人的基本原則,無論如何都不應將被告人的犯罪行為評價為“罪行極其嚴重”,緩期二年執行并非調和毒品純度鑒定缺失與死刑適用的良藥妙方,證據上的闕如、法理上的悖論是無法通過折中方式解決的。詳言之,在毒品純度鑒定這一關鍵證據缺失的情況下,基于社會保護,司法機關可以援引《刑法》第357條第2款“不以純度折算”之規定對行為人定罪量刑;基于人權保障,司法機關在刑罰裁量上應當保持克制,生命權這一最基本人權應當得到最高尊重。分則“不以純度折算”不能逾越總則“罪行極其嚴重”的限制,對未進行純度鑒定的毒品犯罪案件不應適用死刑(包括緩期二年執行)。現階段宜將無期徒刑作為該類案件的刑罰上限,以維護社會保護與人權保障的平衡,并倒逼毒品純度鑒定在死刑案件中的全覆蓋。

(二)基于人身危險性的死刑限制

刑事責任包括歸責可能性與責任程度,死刑主要涉及責任程度的問題。就特別預防效果而言,對于窮兇極惡之徒而毫無矯治可能者,死刑可將其與社會永久隔離,以達到一勞永逸確實除害且合乎經濟原則[19]。但我們必須認識到,死刑是一個非常慘烈的東西,它跟戰爭在本質上是相同的[20],除非有充足的證據顯示被告人已不具備任何復歸社會的可能性,否則,不能采取肉體消滅的方式將其剔除出社會。人身危險性在實質上是行為人實施犯罪行為的可能性,主要是指再犯可能性,也包括初犯可能性。相同類型的犯罪行為、相同程度的危害后果,如果犯罪人的情況不同,在量刑上就應當區別對待。“罪行極其嚴重”的認定與適用,既包括社會危害性判斷,也包括人身危險性判斷,當人身危險性并未嚴重到必須適用極刑方能實現特殊預防效果時,刑罰應當體現出對人性的終極關懷,死刑應受到最嚴格的控制。人身危險性本質上是對犯罪人未然之罪可能性的評價,其判斷不能脫離已然之罪,否則,可能會成為恣意出入人罪的工具。本文將人身危險性的評價因素分為罪前表現罪中情況、罪后態度,將從上述三個維度對毒品犯罪人人身危險性“極其嚴重”進行解釋。

[4]莫洪憲,薛文超:“厲行禁毒”刑事政策下運輸毒品罪的死刑廢止[J].廣西大學學報(哲學社會科學版),2016,38(2):48-54.

[5]張明楷.簡論非法持有毒品罪[J].法學,1991(6):31-33.

[6]梅傳強,胡江毒品犯罪死刑廢除論[J].河南財經政法大學學報,2016(5):99-107.

[7]梁根林.死刑案件被刑事和解的十大證偽[J].法學,2010(4):3-21.

[8]張洪成.毒品犯罪刑事政策之反思與修正[M].北京:中國政法大學出版社,2017:204.

[9]周振杰.日本死刑司法控制的經驗及其借鑒[J].法學,2017(6):148-157.

[10]陳興良.刑法教義學方法論[J].法學研究,2005(2):38-56.

[11]馬克昌.有效限制死刑的適用芻議[J].法學家,2003(1):123-127.

[12]夏雨.荷蘭當前的軟性毒品規制[N].中國社會科學報,2017-01-11(05).

[13]莫洪憲.毒品犯罪的挑戰與刑法的回應[J].政治與法律,2012(10):79-88.

[14]伍晉.毒品犯罪“誘惑偵查”須有度[N].檢察日報,2017-12-19(03).

[15]陳興良.受雇為他人運輸毒品犯罪的死刑裁量研究——死囚來信引發的思考[J].北大法律評論,2005,6(2):360-374.

[16]阮齊林.刑法學[M].北京:中國政法大學出版社,2011:168.

[17]丁勝明.刑法教義學研究的中國主體性[J].法學研究,2015(2):42-55.

[18]周光權.刑罰進化論——從刑事政策角度的批判[J].法制與社會發展,2004(3):41-48.

[19]徐福生.臺灣地區死刑制度之現狀與展望[J].師大法學,2017(1):215-244.

[20]謝望原.死刑有限存在論[G]//梁根林,車浩,江溯.刑事政策與刑法變遷.北京:北京大學出版社,2016:89.

[21]楊誠.死刑司法控制的美國模式之研究與借鑒[J].政治與法律,2008(11):26-33.

Penalty Control in Drug Crimes from Legal Dogmatics Angle :Empirical Research Based on 122 Second-instance Death Sentences

MEI Chuan-qiang, Wu Jin

( National Research Center of Drug Issues Governance,

Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401 120, China )

Abstract: Drug crime is one of the main crimes in the application of death penalty in our country ,with its legitimacy, necessity and effectiveness being constantly questioned. The strict control and gradual abolition of the death penalty on drug-related crimes do not only represent the trend of the Criminal Law inChina, and the respect of humanity, but also meet the basic need of the mitigation in Criminal Law. Based on the severe drug situation in China and the general feelings of the people, it is almost impossible to abolish the death penalty in legislation in a short time, and it lacks clarity , stability and unity to control the death penalty through criminal policies. Therefore, it is the correct route for the control of the death penalty to strictly explain“ extremely serious crime' or“a felony” in Article 48,paragraph 1 of theCriminal Law based on the dogmatics of the criminal law, we should strictly explain the“extremely serious crime”in Article 48,paragraph 1 of the Criminal Law and then establish a set of complete, clear and scientific criteria for the application of the death penalty in the judicial system. The judgment of“the extremely serious crime ”should take the following two dimensions into careful consideration: social harmfulness and personal danger. Judicially speaking, drugs should be classified, and the death penalty should be limited to very few crimes involving heroin and methamphetamine. Crimes involving other hard drugs should be sentenced to life imprisonment. Crimes involving soft drugs should be at most sentenced tofixed-term imprisonment. The death penalty is mainly applied to the crime of smuggling and manufacturing drugs. The death penalty is not applicable to the crime of trafficking drugs in general. It is only applicable to the act of drug trafficking between drug producers and traffickers ,and among drug traffickers. The death penalty is no longer applicable to the crime of transporting drugs. The death penalty is no longer applicable to these cases that employ the means of enticement investigation and fail to identify the purity of drugs. Itis only applicable to the principle and specific recidivists and recidivists in drug individual crimes. The strict judicial control over the application of death penalty can ease the excessively severe penalty allocation in legislation and fulfill the dynamic balance between the social protection of the criminal law and the human rights protection.

Key Words: drug crime ; death penalty ; empirical research; dogmatics; restriction

本文責任編輯:李曉鋒

收稿日期:2019-05-17

基金項目:西南政法大學國家毒品問題治理研究中心(毒品犯罪與對策研究中心)2018年度研究項目“重刑治毒理念的現代轉型研究”[DR(2018)Y006]

作者簡介:梅傳強(1965),男,四川鄰水人,西南政法大學法學院教授,博士生導師,西南政法大學國家毒品問題治理研究中心常務副主任,法學博士;伍晉(1981),男,四川丹棱人,西南政法大學國家毒品問題治理研究中心研究人員,西南政法大學法學院2016級刑法學專業博士生。

①2018年6月26日,最高人民法院舉行“6.26”國際禁毒日人民法院禁毒工作新聞通氣會,最高人民法院刑事審判第五庭副庭長馬巖介紹了人民法院2017年開展禁毒工作的相關情況。

②在全國法院系統的統計口徑中,一般將五年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑統稱為重刑。

①《武漢會議紀要》第2條第4項規定:“對于運輸毒品犯罪,應當繼續按照《大連會議紀要》的有關精神,重點打擊運輸毒品犯罪集團首要分子,組織、指使、雇用他人運輸毒品的主犯或者毒梟、職業毒犯、毒品再犯,以及具有武裝掩護運輸毒品、以運輸毒品為業、多次運輸毒品等嚴重情節的被告人,對其中依法應當判處死刑的,堅決依法判處。對于受人指使、雇用參與運輸毒品的被告人,應當綜合考慮毒品數量、犯罪次數、犯罪的主動性和獨立性、在共同犯罪中的地位作用、獲利程度和方式及其主觀惡性、人身危險性等因素,予以區別對待,慎重適用死刑。”

②為便于表達,本文將走私販賣、運輸、制造毒品罪擬制為四個罪名,將犯罪行為構成走私、販賣、運輸、制造毒品罪中一罪的稱為單一行為,將犯罪行為構成兩罪及以上的稱為復數行為。

③參見:白延智,張憲武.海洛因依賴的危害及美沙酮維持治療概述[J].內蒙古醫科大學學報,2014,36(S1):167-170.

④參見:胡早秀,于建云,李楨.甲基苯丙胺的毒性及危害[J].中國藥物濫用防治雜志,2005,11(4):228-230.

⑤參見:李云鵬.氯胺酮濫用及危害問題調查[J].中國藥物依賴性雜志,2016,25(1):46-49.

①《關于適用〈全國人民代表大會常務委員會關于禁毒的決定〉的若干問題的解釋》第19條規定:“對毒品犯罪案件中查獲的毒品,應當鑒定,并作出鑒定結論。海洛因的含量在25%以上的,可視為《決定》和本解釋所指的海洛因。含量不夠25%的,應當折合成含量為25%的海洛因計算數量。”

②《辦理毒品犯罪案件適用法律若干問題的意見》第5條規定:“可能判處死刑的毒品犯罪案件,毒品鑒定結論中應有含量鑒定的結論。”

③《南寧會議紀要》第2條第4項規定:“特別是摻假之后毒品的數量才達到判處死刑的標準的,對被告人可不判處死刑立即執行。”《大連會議紀要》第2條規定:“具有下列情形之一的,可以不判處被告人死刑立即執行……(3)經鑒定毒品含量極低,摻假之后的數量才達到實際掌握的死刑數量標準的,或者有證據表明可能大量摻假但因故不能鑒定的。”

①“以刑止刑、以殺止殺”語出唐代《永徽律疏》。

②參見:何榮功.“毒品犯罪”不應屬于刑法中最嚴重的罪行[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2014,42(1):107-111.

①參見:馬登民,張長紅.德國刑事政策的任務、原則及司法實踐[J].政法論壇,2001(6):141-152.

②參見:儲槐植.刑事政策:犯罪學的重點研究對象和司法實踐的基本指導思想[J].福建公安高等專科學校學報,1999,13(5):4-8.

③參見:趙國玲,劉燦華.毒品犯罪刑事政策實證分析[J].法學雜志,2011(5):50-55.

④參見:陳皓.埃利希:法律強制與活法之治[N].人民法院報,2018-10-19(06).

①2018年8月29日,公安部、國家衛生健康委員會、國家藥品監督管理局聯合發布公告,將4-氯乙卡西酮等32種物質列人非藥用類麻醉品和精神藥品管制品種增補目錄,公告自2018年9月1日起施行。

②參見:艾明.香港與內地毒品犯罪量刑比較研究[J].政法學刊,2006,23(3):12-19.

③參見:王神.中美禁毒立法之比較[J].公安學刊,2007(4):41-45.

④參見:劉湘廉.祖國大陸與我國臺灣地區的毒品犯罪立法比較[J].西南政法大學學報,2009,11(3):111-121.

⑤參見:薛劍祥.毒品犯罪法律適用若干問題探討[J].法律適用,2004(2):33-36.

①本文根據毒害性程度,將海洛因甲基苯丙胺、鴉片、嗎啡、可卡因等毒品稱為硬性毒品,將大麻類毒品稱為軟性毒品。

②參見:蘇智良.中國毒品史[M].上海:上海社會科學院出版社,2017:10-11.

①參見:姜敏.美國刑法綱要[M].北京:中國法制出版社,2016:229.

②《刑事訴訟法》第153條規定:“為了查明案情,在必要的時候,經公安機關負責人決定,可以由有關人員隱匿其身份實施偵查。但是,不得誘使他人犯罪,不得采用可能危害公共安全或者發生重大人身危險的方法。對涉及給付毒品等違禁品或者財物的犯罪活動,公安機關根據偵查犯罪的需要,可以依照規定實施控制下交付。”

③參見:井良田.日本毒品犯罪的對策[J].金光旭,丁相順,譯.中國刑事法雜志,2000(45):117-123.

①《刑法》第347條第2款第1項規定:“走私販賣、運輸、制造鴉片一千克以上海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數量大的。”

②參見:陳興良.論人身危險性及其意義[J].法學研究,1993(2):35-42.

①《刑法》第17條第2款規定:“已滿十四周歲不滿十六周歲的人,犯故意殺人、故意傷害致人重傷或死亡、強奸搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的,應當負刑事責任。”

②《刑法》第356條規定:“因走私、販賣、運輸、制造、非法持有毒品罪被判過刑,又犯本節規定之罪的,從重處罰。”

③“美國仿照棒球比賽制度中‘三振出局做法,創立累犯‘三振出局'制度以應對日益嚴重的累犯問題。1994年美國通過‘暴力犯罪控制暨執行法,而俗稱‘三振出局法或‘三振法案,規定對于已觸犯二次重罪的重刑犯,或煙毒犯,再犯一次重罪者,則處終身監禁而不得假釋。”(參見:沈玉忠.累犯“三振出局”制度之探討[J].貴州大學學報(社會科學版),2007,25(3):61-65.)

④參見:王奎.論人身危險性的評價因素[J].政治與法律,2007(3):152-157.

⑤參見:李世清.人身危險性在量刑中的思考[J].河北法學,2004,24(9):123-127.

說明:本刊按國際學術期刊的慣例,實行同行專家雙向匿名審稿制度。本刊不以任何形式收取版面費,全國哲學社會科學規劃辦公室舉報電話:010-63094651。