郭則沄藏王慶云《蘭亭序》硯小考

文/圖:易大經(jīng)

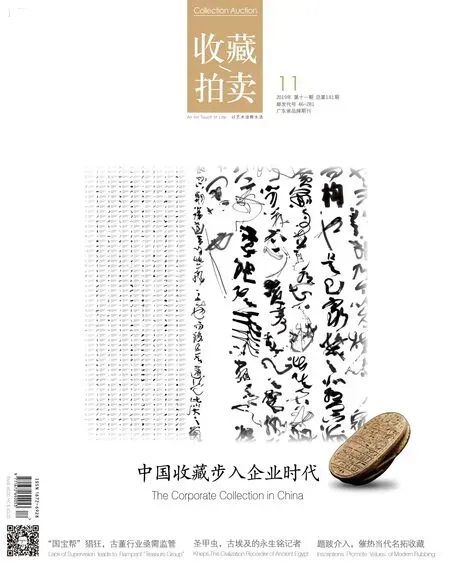

清道光 郭則沄藏王慶云《蘭亭序》硯 門形硯帶天地盒 20.6cm×13.2cm×4.6cm邊款

1977年,俞平伯和妻子許寶馴結縭60年,他寫了《重圓花燭歌》紀念,收藏大家張伯駒、詞學家夏承燾、詞人黃君坦等,都為這首長歌題詩。黃君坦寫了4首七絕,其中一首云:“戚?過從五十春,平泉花木舉觴頻。嚴梅自是神仙偶,愧我樊南白袷人。蟄云德配俞夫人為平翁之長姊,余娶于郭氏,則蟄云季妹也。戚?過從,前塵歷歷,因并記之。”

詩注提到了幾家親戚關系:郭蟄云娶俞平伯的大姐,黃君坦娶郭蟄云三妹,而50年前他們都是蟄園常客。蟄園不僅與兩大文化家族(德清俞氏、閩縣黃氏)有密切的聯(lián)系,主人郭蟄云也是晚清民國間一位不容忽視的文化人物。本文就新見郭氏所藏一方舊硯(文學家端木蕻良舊藏),結合相關文獻,探討郭氏在晚清民國期間的政壇、文壇及收藏活動。

出身官宦世家

郭則沄(1882-1947),字養(yǎng)云、養(yǎng)洪,號筱陸,又字蟄云,號嘯麓,因生于浙江臺州龍顧山試院,晚號龍顧山人,福建侯官人。郭家是典型的官宦世家,從郭則沄曾祖開始,歷代任地方大吏,父親郭曾炘先后任工部、戶部、郵傳部和禮部的侍郎之職,并長期充任軍機章京,經(jīng)歷了晚清的多次重大政事。郭則沄光緒二十九年(1903)中進士,改翰林院庶吉士。光緒三十三年(1907)授編修,留學日本,當年為東三省總督徐世昌召至東北,任文案秘書官。郭則沄深受徐世昌器重,歷練一年便被舉薦為人才,受到兩宮召對。

也許是科名早達,也許是家世累官,郭則沄雖然才當了清朝5年的官,卻是鐵了心的遺民。宣統(tǒng)三年八月,武昌事變,革命風潮席卷,郭則沄時任浙江溫州海關道,在溫州口碑好,當?shù)厥考澩扑麨槎级剑麉s死都不從。雖然郭家忠于清室,但為衣食計,郭則沄還是做了民國的官。先是被同年張干若(國淦)拉為秘書,后徐世昌任國務卿,聘他做幕僚,又充銓敘局長。詩人陳聲聰?shù)脑栏府敃r也在銓敘局,“曾于白事之際,見其草擬……四六文三百馀言,頃刻而就,退深服其工速”。可見其才干。

封建時代,同年、同鄉(xiāng)和姻親都是牢固的社會關系。郭家數(shù)代為官,在福州是大族,郭則沄的母親早逝,父親郭曾炘續(xù)娶的是福州的另一大家族,曾任四川總督的王慶云(1798-1862)的孫女輩。而郭則沄的第一位太太,就是這位繼母的侄女。不過,王夫人早逝(郭則沄在年譜里總結說,他家四代都科名早達,也早悼亡),續(xù)娶的是浙江文化世家曲園俞樾的曾孫女,俞平伯的大姐,媒人之一是王慶云的孫子王仁東,即文物大家王世襄的祖父。郭則沄的三妹嫁給了同鄉(xiāng)黃曾源之子黃君坦,君坦與兄長黃公渚20世紀30年代曾借住蟄園,二黃是詞人和畫家,也是后面談到的蟄園詩社的成員。

文酒之余玩藏硯

郭曾炘晚年日記曾感嘆整個家族不少人當京官,一遇上鼎革之變,生計都成問題,他的兒子卻不一樣。郭則沄先后購置房產(chǎn):1917年購置馬大人胡同宅,是為鬯芳簃,1919年在北京購置鐵寶臣舊居,給父親郭曾炘居住,又購置福文襄廢園,修葺之后,有園林之盛,這就是著名的蟄園。“蟄園之西有隙地,王揖唐業(yè)也”,郭則沄亦代筑為逸園,后來與王有糾紛,拆除花木到景山后街,即后來的瓠廬。他又在天津購地,即栩樓,作為退隱之地。

正是雄厚的經(jīng)濟實力,使得郭則沄后半生不問世事,并且由官僚向民國北方文壇核心人物轉型。“公博學能文,雖顛沛憂危之際,未嘗朝夕廢文字”,隱退之后,郭則沄大大地發(fā)展了他在文學上的愛好,通過友朋世交親戚的關系,聚集了故都一大幫碩彥耆儒,結詩社,迭相酬唱。如:北京的蟄園詩社、蟄園律社、瓶花簃詞社,成員有易順鼎、林紓、傅增湘、夏仁虎、瞿兌之、黃公渚、黃君坦等,先后選刊為《蟄園擊缽吟》《蟄園律集前后編》印行;天津的冰社、須社,成員有查峻丞李子申李浪公胡愔仲林讱盦等人,編為《栩樓酬唱集》《煙沽漁唱》等。

在文酒之余,郭則沄也頗留意收藏。《年譜》中記錄了他移居天津后逛古董肆的情況:“沽上大羅天者,市場也,中多古董攤肆,山人與李浪公、周息廠每期集于此,評書選畫為樂,其《栩樓雜詩》所謂‘廣場骨董擬東都,俊侶頻來不待呼。但有清歡無熱惱,冷攤似勝錦氍毹’也。”據(jù)郭久祺回憶北京蟄園和瓠廬的文章說,郭曾炘、郭則沄父子都酷愛書籍和文物,其文物收藏都聚集于瓠廬內,其中提到郭則沄喜藏硯臺:“嘯麓公先后收集硯臺數(shù)十個,大都刻上‘蟄園藏硯之幾’,行狀、色彩、質地各有不同,有些古樸典雅,有些極其精美,……還有一個竹硯,一個漆硯,刻著‘蟄園藏硯別品’。”而據(jù)《年譜》記載,郭則沄在1918年“得文信國蟬腹硯,硯為出水物,水蝕痕宛然,皋羽銘與《兩般秋雨盦》所載無異……”他得到了文天祥的用硯,并且有宋遺民謝翱的銘記。十年后在栩樓雅集,“各攜所藏金石書畫,共評賞之。章霜根同年攜黃忠端斷碑硯,與山人(按,即郭則沄)齋頭文山蟬腹同為曾賓谷中丞故物”,考證出是干嘉時期大吏兼詩人收藏家曾燠的藏品。次年他又得到一方王陽明孔雀石硯,“色深翠,鐫人物精絕,為清涼道人郭詡所制”。可見其搜羅硯臺的情況,而他對前人氣節(jié)的推許,也成為他藏硯的選擇標準。

郭則沄持硯小照。載《北京文史資料》第57輯

黃花梨天地蓋上有手書銘記

硯背刻上王慶云所書《蘭亭序》

邊款乃王氏題跋

一方硯臺寄托情結

1937年丁丑,郭則沄得到了王慶云手書的《蘭亭序》硯,特意配上黃花梨天地蓋,并在蓋上手書銘記:

余于鄉(xiāng)先進,獨崇仰林文忠、王文勤,蓋其持躬接物,主于立誠,一無矯飾,即致君干國亦然,洵一代之純儒,百世之師表也。文勤嘗手撫《蘭亭》刊于印章,復制是硯,書法遒俊,內含剛柔,即書見其人矣。昔賢喻硯為端人,又曰端友,余于文勤,靡敢云尚友,當師事之。丁丑秋日,龍顧山人識于栩樓。(印:郭則沄)

這方硯臺的底部即是王慶云所書《蘭亭序》,硯邊有王氏題跋云:

縮影《蘭亭》石刻,舊為蟄庵居士所藏,蟄庵稱其摹勒之妙,出諸石本之上,蓋以風神矩度,不失毫發(fā),希世之珍,不以壑減價也。愚謂必晉人書乃可巨可細,無纖芬遺憾,勿徒賞用和之巧也。道光乙未歲五月己未朔,雁汀臨并識。

王慶云,字家镮、賢關,初號樂一,又號雁汀,道光九年(1829)中進士,先后任翰林院編修、貴州學政、文淵閣校理、山西巡撫、四川總督等,死后謚“文勤”。王慶云和郭則沄推崇的另一位大臣林則徐同時代,與書法家詩人何紹基在史館為同事,兩人幾乎每日一見。道光乙未為道光十五年(1835),在王慶云出任貴州學政前。他頗有政聲,對書法亦十分喜愛,他的《荊花館日記》中記載了大量寫字的記錄,一有空暇便臨池,還經(jīng)常筆墨應酬,為同僚及親友寫字。郭則沄與王慶云沒有交集,但無論是為人臣、為同鄉(xiāng)、為姻親,其道德人品都令郭則沄“當師事之”,這方硯臺就寄托了他的這份情結。

郭則沄所藏王慶云《蘭亭序》硯,為文學家端木蕻良先生的舊藏,他曾經(jīng)撰文自承有“硯癖”,這方只是他舊藏20余方硯臺之一。

郭則沄與孫女郭蘊宜 攝于蟄園