新表現主義跨媒材運用,重拾“表現”傳統

文:雨田 圖:本刊資料庫

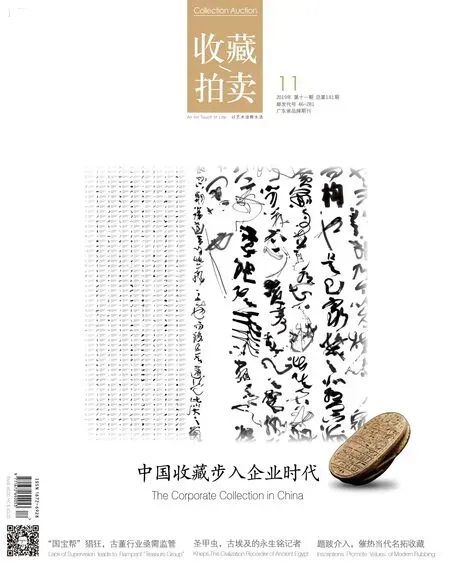

《寄生蟲》朱利安·施納貝爾 1978年

20世紀西方紛繁復雜的藝術流派常讓人眼花繚亂,藝術流變在反叛與再反叛中不斷交替前行。新表現主義,便是重拾更早前被反叛流派的流派。此前,已有表現主義、抽象表現主義,所以新表現主義這一流派也許會讓你感到陌生,但三年前中央美院美術館的基弗展覽事件想必會有所耳聞。不錯,這一事件中的主人公安塞爾姆·基弗(Anselm Kiefer)便是新表現主義的靈魂人物之一。不僅如此,新表現主義誕生的搖籃也來自于基弗的故鄉——德國。

雖然德國最先于20世紀70年代末至80年代初期誕生新表現主義,并長期作為新表現主義的主要陣地,但這一流派也具有廣泛的世界影響力,因此,新表現主義的名稱在不同國家和地區有所不同,英國稱為新繪畫派(new painting),意大利稱為超前衛藝術(transavangurdia),法國稱為自由具象派(figuration libre),美國稱為壞畫(bad painting)或新意象畫(new image painting),不過,國際間廣泛使用德國的“新表現主義”稱之。它在德國還稱為新野獸主義(new wilde)。

重拾德國的表現主義傳統

新表現主義在波普藝術與極簡主義之后興起,作為前兩者的反叛,新表現主義將目光重新投向20世紀初的表現主義,并以此為楷模。

新表現主義重新在實踐中學習抽象表現主義的藝術傳統,講究繪畫過程的情感突發和即興處理,追求一種粗獷的、原始主義的美學風格,竭力主張還繪畫以本來面目,注重繪畫性、探索內容、色彩、形式的自我語言等。作品主要表現緬懷德國民族傳統的抑郁情境和反思戰敗歷史的悲愴心態,有的鞭撻罪惡、反思社會問題等。

追溯起來,德國可謂表現主義的故鄉,早在20世紀初,以大膽、率性、表現個人情感為特色的“藍騎士”團體首創表現主義,表現主義和德國文化有很深的淵源。尤其是存在主義哲學,尼采的影響頗大。《查拉圖斯特拉如是說》中宣揚的自由主義、“個人的意志”,《悲劇的誕生》中迪奧尼索斯式的、非理性的、來自潛意識的混亂瘋狂的藝術等都對表現主義藝術家產生了啟發和深遠的影響,20世紀初德國三大表現主義藝術運動社團之一的“橋社”( Die Brucke )之名就是取自于《查拉圖斯特拉》一書中的概念“跨過橋,成為超人”。

另外,弗洛伊德以及黑格爾的“藝術意志”一說、加上叔本華等人的唯心主義哲學和各種神秘主義都影響了德國表現主義繪畫的發展。

至20世紀80年代,在德國政治危機和恐怖主義籠罩的陰霾下,表現主義再次興起。故新表現主義也烙著德意志民族的藝術印記。換一種層面來看,表現主義作為一種繪畫潮流,從20世紀興起后幾乎是沒有間斷過,這是要了解新表現主義的一個前提。

“表現”傳統的復興

《新月沃土》 安塞爾姆·基弗 2009年 布面丙烯、油彩、蟲漆、沙石建筑是基弗作品中的重要主題之一,它不僅是基弗追憶歷史和古代文化的載體,而且成為一個象征,彰顯永恒與時間兩者不可調和的矛盾的象征。基弗創作了一系列形狀像金字塔又像磚爐的作品,源于印度南部磚窯廠磚塊堆的體驗,基弗賦予這些單調乏味的磚塊以歷史的滄桑和歲月的痕跡,對磚窯廠的特殊感受使基弗用不同的方式來闡釋磚塊堆。《新月沃土》即是其中的代表作,堪稱史詩級的鴻篇巨制,在基弗的藝術生涯中具有里程碑的意義

另一方面,新表現主義也是一場架上繪畫的復興運動,不同于以往的藝術流派,新表現主義的影響范圍主要在繪畫領域。西方藝術在20世紀六七十年代經歷了前所未有的大顛覆,主流的抽象藝術被反叛,走向了另一個方向,即讓高高在上的藝術往大眾化方向發展,藝術家不再一心創造形式優美的藝術風格,而是對傳統美學進行“破壞”,甚至要取消繪畫與雕塑這些傳統形式。所以,在20世紀六七十年代,迎合大眾審美的波普藝術,利用工業品進行再創造的極簡主義;直接運用現成品的裝置藝術;以瞬間的行動打破被紀錄、被收藏的行為藝術等紛紛在這一時期興起,這股潮流持續了十幾年,甚至過于漫無節制,在短短20年內中涌現的藝術流派抵得上西方過去兩百年的總和,傳統架上繪畫、雕塑反而面臨“邊緣化”的危險。所謂物極必反,一味標新立異也漸漸讓人開始產生排斥心態。所以,一些藝術家又重新將目光投向傳統藝術形式,這些堅守“傳統”的藝術家便被當時的藝術批評人發掘出來,推向藝壇前沿,冠之以“新表現主義”。

復興而非重復

當然,新表現主義其“新”則不會是前者的機械模仿與重復。新表現主義以表現自我為主旨,在畫面、筆法、情調等方面顯示了對本世紀初的表現主義的回歸傾向,但由于兩者發生的時代不同,新表現主義除了比“藍騎士”的表現主義先輩們更大膽、肆意,對具體進行夸張變形外,它在藝術思想、題材選擇、表現手法上也與表現主義迥異。

除了前文提及的安塞爾姆 · 基弗,德國新表現主義代表藝術家還有馬庫斯·呂佩爾茲(Markus Lüpertz)、喬治·巴塞利茲 (Georg Baselitz)、弗蘭克·奧爾巴赫(Auerbach Frank)恩佐·庫奇(Enzo Cucchi)等,還有美國的朱利安·施納貝爾 (Julian Schnabel)等。

安塞爾姆·基弗(Anselm Kiefer)

他被公認為德國當代最重要藝術家。其藝術不僅在西方擁有非同一般的影響力,而且在世界范圍內被廣泛地傳播和認同。他曾師從德國當代最有影響力的前衛藝術家約瑟夫·波伊斯(Joseph Beuys)和彼得·德雷爾(Peter Dreher)。基弗曾有“成長于第三帝國廢墟之中的畫界詩人”之稱謂,基弗在創作手法運用以及畫面呈現上均注入當代精神,且作品隨來面貌多變,往往主題晦澀而富含詩意,將情感表達建立在深厚的文化背景和歷史反思之上,他不僅對戰后德國的國家身份進行了靈魂式的拷問,而且將視角投向對更為廣闊的人類文化命運的關照,以超越民族情結的普世深度而具有廣為深遠的價值和意義。其藝術創作為歐洲藝術的復興作出了巨大貢獻。

基弗的作品常以圣經、北歐神話、瓦格納的音樂和對納粹的諷刺為主題,并大量運用油彩、蟲膠、鋼鐵、鉛、灰燼、感光乳劑、石頭、樹葉、黏土等綜合材料去建構作品,完成視覺敘事,創造性地拓寬了藝術創作的表現手法。可以說基弗無論是在藝術情感、創作理念還是在創作材料和作品樣式上都真正實現了19世紀理查德·瓦格納的“總體藝術作品”的理想。其藝術創作在架上繪畫、攝影、裝置、雕塑、行為、綜合材料之間自由地轉換,貫穿其中的是他對歷史、哲學、宗教和文學的思辨與訴求。在畫面的形式表達上,基弗結合了具象與抽象、幻覺與物質性的雙重性表達,使畫面充滿了豐富的象征意義和神秘的探索意味,作品的呈現面貌也極具現代性。

喬治·巴塞利茲 Georg Baselitz

喬治·巴塞利茲也是德國“新表現主義”的代表性藝術家之一,他的創作風格極具表現性,從20世紀60年代中期開始,他嘗試使用“形象倒置法”進行創作,這種重力傾倒上升的人物形象使畫面充滿張力。在這樣的畫作中,上下倒置的人物似乎在向上升,重力顛倒,強烈的色彩和寬大而粗獷的筆觸渲染出獨特的畫面形象。這也成為他的典型風格。巴塞利茲說:“我想繪畫對象不再具有固有的重要性,所以我選擇沒有意義的東西……繪畫客體不表達任何東西,繪畫不是達到一個目的的手段,相反,繪畫是自發的”巴塞利茲不同于其他新表現主義畫家在于他堅持強調作品的形式特征——即繪畫作品的個性。

朱利安·施納貝爾 Julian Schnabel

施納貝爾是美國新表現主義的領軍人物,也是一名導演、編劇。他的繪畫創作使用各種材料和媒介,他的藝術創作涉及多個領域,被藝術界稱為攝影家、雕塑家和電影制作人的集合體。他是一名藝術領域的多面手,他的作品風格宣揚自由和放蕩不羈,擅長使用各種材料和媒介來渲染繪畫藝術,他的繪畫作品油彩厚重,色彩豐富而鮮明,風格奔放而濃烈。而且,畫面凹凸不平,還呈現出了一種雕刻的效果。

總之,新表現主義并非簡單回歸20世紀初的表現主義,而是在作品中注重情感宣泄以及對社會問題的反思,在傳統架上繪畫也融入波普藝術、裝置藝術等多元化的表現手段和題材。故新表現主義既是一種回歸,也是在融合中求新。

《悲傷的狗》喬治·巴塞利茲 2010年水彩和墨水

《畫家》喬治·巴塞利茲 1969年鉛筆、墨水、水彩