地方政府融資平臺互助擔保融資風險傳染模型應用研究

蘇捷

【摘要】 ?近年來,我國地方政府融資平臺的數量激增,除了大規模舉債背后的違約風險,平臺公司互助擔保融資行為也埋下了風險隱患。文章選用擬合度高的SIRS傳染病模型,將互助擔保融資行為的風險感染性與傳染病模型特性相比對,對地方政府融資平臺互助擔保融資行為的風險傳播路徑、傳播機理進行研究,并以云南建投的互助擔保網絡鏈為背景資料,通過初始參數設定、模型演繹來模擬SIRS模型的運作機制,驗證模型的理論機理,得出相關結論,為預防與警惕地方政府融資平臺互助擔保融資行為可能帶來的巨大風險提供思路。

【關鍵詞】 ? 地方政府融資平臺;互助擔保;SIRS傳染病模型

【中圖分類號】 ?F812 ?【文獻標識碼】 ?A ?【文章編號】 ?1002-5812(2019)18-0054-04

一、引言

近年來,地方政府融資平臺如雨后春筍般涌現。政府通過地方政府融資平臺實現了投融資渠道的拓展,壯大了公共事業和基礎設施建設等領域的事業,但同時也帶來了違規舉借、濫用融資資金等負面效應。

雖由地方政府設立,但由于不完善的信息披露制度、不健全的社會信用體系與資信評級制度,地方政府融資平臺在申請發債融資的同時,往往需要增加額外的擔保以降低發行成本、提高發行審批的通過率。基于此,借助信用資源共享的優勢,眾多地方政府融資平臺把目光投向了信用資源好的平臺公司,迫切希望得到融資擔保,以獲取寶貴的融資資金,由此形成了地方政府融資平臺之間的互助擔保群落。但由于平臺公司情況各異、關系復雜,互助擔保形成的網絡鏈更是將涉及的平臺公司暴露在了風險隱患之中。

通過對2013年至2017年以互助擔保形式發行債券獲取融資的平臺公司的統計分析可以發現,目前,地方政府融資平臺互助擔保融資存在眾多風險隱患。例如,許多平臺公司的資本運作并不規范,平臺互保對外融資等情況屢見不鮮;承擔城建工程中,平臺公司后期的運作也伴隨著資產整合的風險;參與互保的平臺公司自身盈利能力較弱,甚至出現較高的凈資產擔保率。當經濟市場一旦發生重大的投資風險,這些隱藏著的“病患”會一觸即發,將影響到地方政府融資平臺的生態環境,引發傳染危機。

關于風險傳染的原理,許多學者從定性和定量的維度展開了研究。Gale and Allen(2003)以銀行中財務風險的傳播規律為研究對象,認為松散網絡組織關系所產生的風險會對整個網絡系統產生更大的影響;Gine et al.(2010) 認為,“順風車”效應存在于互助擔保組織中,不同風險特征的組織單元匯入同一個互助擔保網絡后,會提高整體的償債風險。郭琪(2010)認為,由于缺乏有效的外部管理約束機制,互助擔保模式中也容易爆發出多米諾骨牌效應似的風險。綜上所述,地方政府融資平臺互助擔保行為需要得到內外部機制的保證,否則很容易發生連鎖的風險傳染。

關于風險傳染的研究方法,縱觀現有文獻,主要有因果檢測法、相關系數法、函數模型、傳染病模型等。近年來,地方政府融資平臺通過互助擔保的行為建立了平臺公司之間的“關系網絡”,這種觀點得到了復雜網絡理論的支持。自2008年全球經濟危機爆發以來,各國十分重視經濟網絡中危機的傳染性,Garas et al.在2010年首次將傳染病模型引入到危機傳播的模擬系統中。早期的傳染病模型是SIR模型,經過不斷的實踐與探索,該模型得到了修正與演化,SIS、SIRS等模型應運而生。國內很多學者,如李守偉(2010)等也已對傳染病模型運用的可行性進行了論證。

基于地方政府融資平臺互助擔保所形成的復雜網絡風險特點,本文引入合適的傳染病模型,結合政府融資平臺公司互助擔保融資的行為特點,將互助擔保融資行為的風險傳播性與傳染病模型的特性相互比對,嘗試利用傳染病模型對地方政府融資平臺互助擔保融資行為的風險傳播路徑、傳播機理等進行探討,并對風險傳染過程與特征進行總結,以期為地方政府融資平臺風險防范工作提供建議。

二、可行性分析與模型的構建

(一)運用SIRS模型的可行性分析

早在1927年,Mckendrick&Kermack通過研究黑死病的傳染規律,提出了經典的SIR(Susceptible,Infective,Removal)倉室模型,該模型把潛在相關人群分為三類,即易感人群、受感人群、摘除人群。該模型只適用于痊愈后隨即產生免疫抗體而不再具有感染可能性的傳染病,但現實并非如此簡單,許多傳染病具有再次感染的可能性,由此又進一步產生了SIS、SIRS等傳染模型。

基于對不同傳染病模型特點與機理的分析,結合地方政府融資平臺互助擔保融資行為的風險傳染性特征,筆者認為SIRS模型與地方政府融資平臺互助擔保融資的風險傳染過程更為吻合,主要是基于以下的分析與思考。

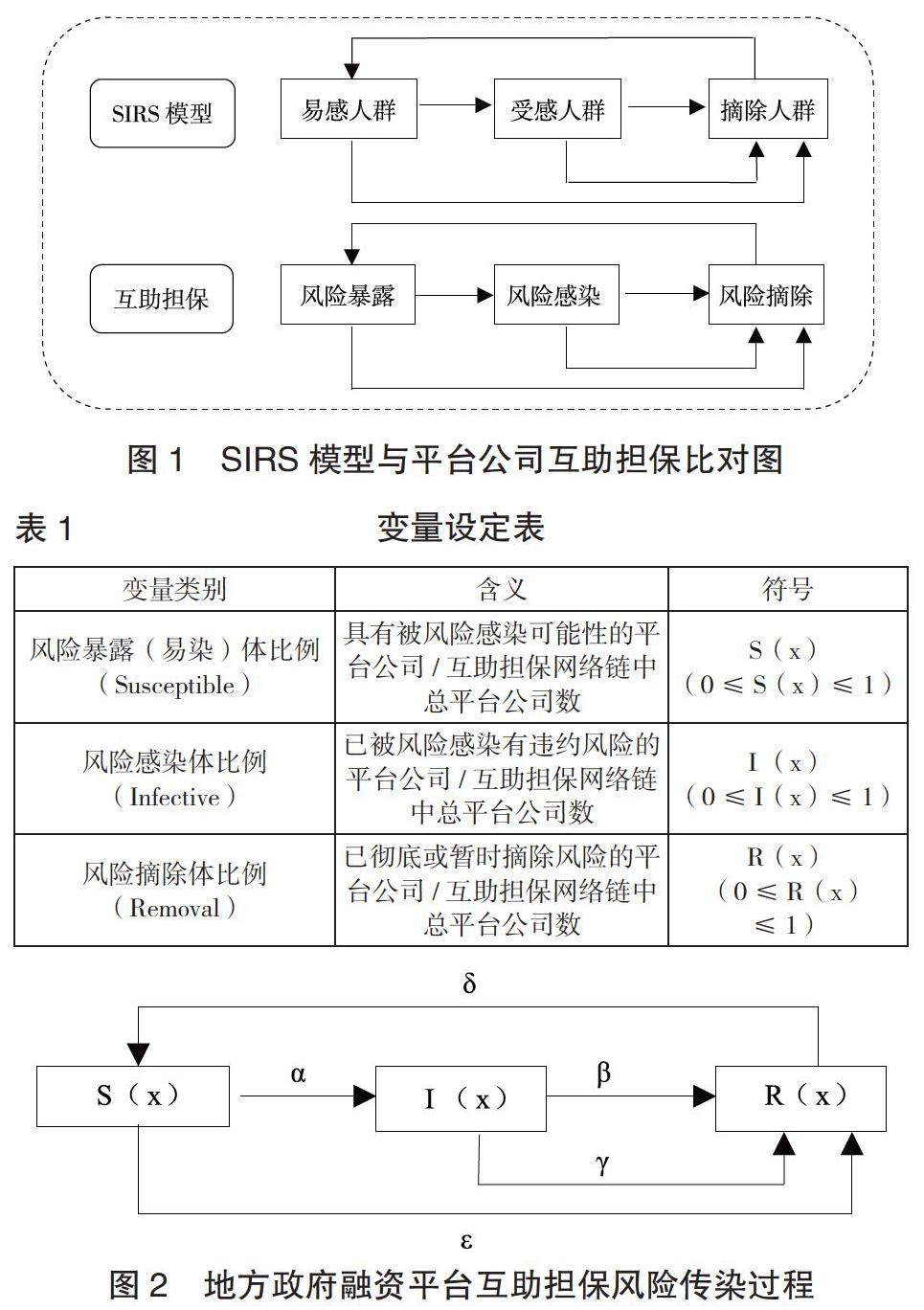

由圖1可知,地方政府融資平臺互助擔保融資的風險傳染模式與SIRS模型的病毒傳染方式類似,在狀態分類、傳染路徑等方面得以體現。

1.狀態分類方面。與SIRS模型相似,地方政府融資平臺公司在互助擔保融資行為中,由于自身抗風險能力、參與程度等的差異,可以分為風險暴露體、風險感染體、風險摘除體三種狀態。與風險感染平臺公司建立了互助擔保融資聯系的地方政府融資平臺,屬于易感染體質,顯現出較高的被感染風險,即可歸為風險暴露型;處于互助擔保融資網絡鏈中的、低抗風險能力的地方政府融資平臺,因參與互助擔保而已陷入違約風險情形的,即可歸于風險感染型;風險摘除型指的是已受風險感染或風險暴露型平臺公司通過有效的風險管制措施,及時化解了風險,或者風險感染平臺公司未能抵御危機而進入破產清算的情形。

2.傳染路徑方面。同SIRS模型相似,當網絡鏈中某一風險爆發,處于節點上的地方政府平臺公司,由于參與互助擔保行為,使得風險在關系鏈中蔓延開來。處于互助擔保模式中的地方政府平臺公司,會持續不斷地在三種風險特征中轉換身份,即使是已經摘除風險的平臺公司,也會因為繼續暴露在互助擔保網絡鏈中而再次淪為被感染對象,恢復風險暴露體身份。在這一點上,地方政府融資平臺互助擔保融資風險的重復感染性與特定傳染病傳播特點雷同。

(二)模型的構建

基于上述分析,將SIRS模型引入到地方政府融資平臺互助擔保融資的風險傳染性分析中,是具有可行性的。鑒于此,本文嘗試構建如下風險傳染分析模型。

1.變量選擇與參數設定。對處于地方政府融資平臺互助擔保關系鏈中的企業,本文按照其所呈現的風險狀態差異,將其分為以下三類,并對傳統SIRS傳染病模型的變量進行完善,由原來的數量分析型改為比例分析型變量,具體設定如下(見表1)。

表1中,風險摘除體不僅包括因倒閉等原因而徹底退出風險傳染體系的平臺公司,還包括獲得暫時免疫能力的平臺公司,這些具有暫時免疫功能的平臺公司之所以可以轉危為安,得益于自身較好的風險管理系統,可以對事前、事中、事后的風險進行化解與防控。

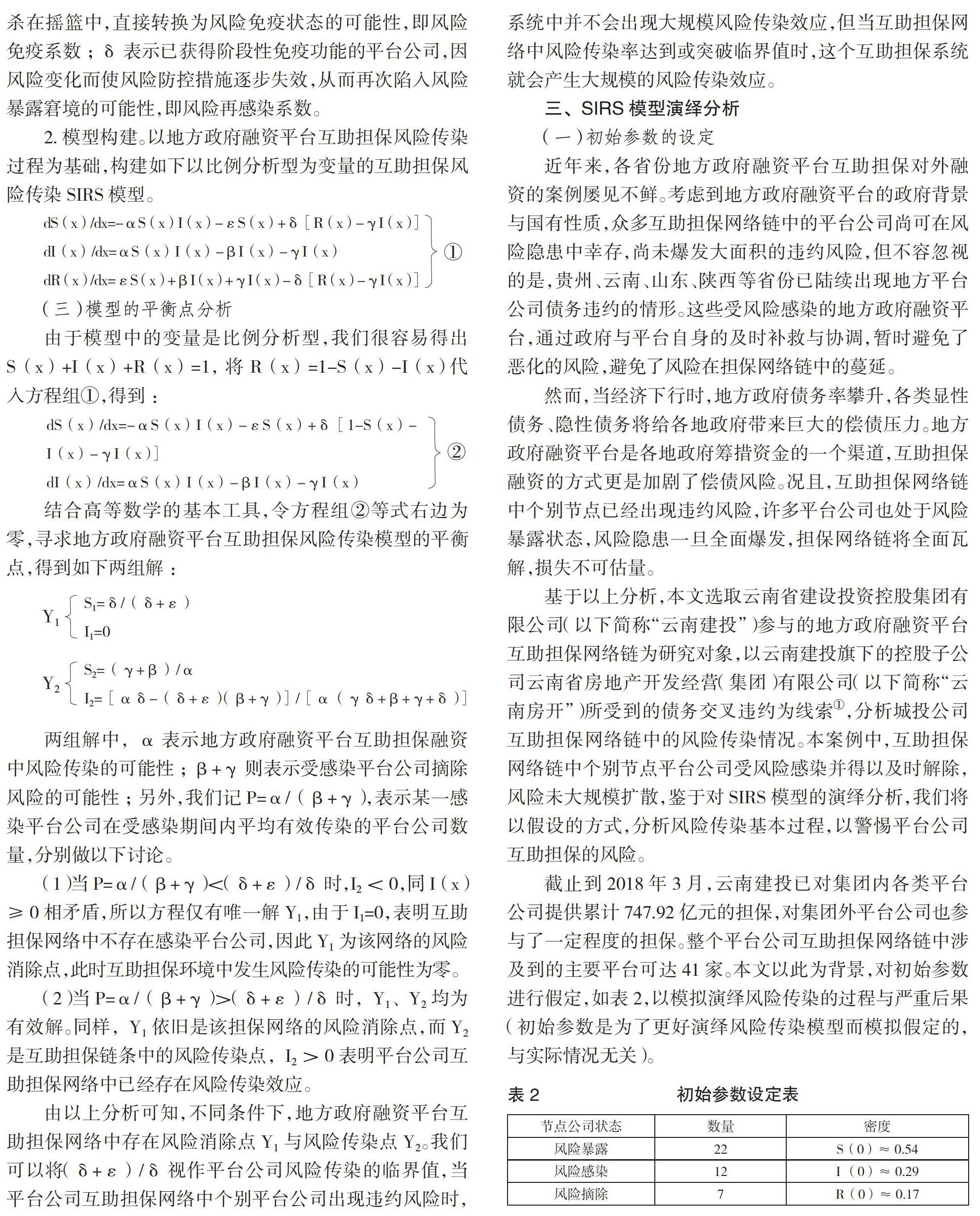

通過分析地方政府融資平臺在互助擔保網絡鏈中的風險狀態轉換情況,我們可以歸納出如圖2所示的模擬平臺公司風險傳染的過程圖。

α、β、γ、δ、ε分別代表不同的系數,α表示平臺公司互助擔保融資中風險傳染的可能性,即風險傳染系數;β表示已感染風險的平臺公司,通過風險管理手段獲得階段性風險免疫功能的可能性,即風險修復系數;γ系數也是針對已感染風險的平臺公司,指的是未能抵抗風險而遭受破壞最終倒閉并退出風險傳染體系的可能性,即風險倒閉系數;ε表示屬于易感染風險體質的平臺公司,在被感染之前,通過自身較好的風險管理系統,將風險扼殺在搖籃中,直接轉換為風險免疫狀態的可能性,即風險免疫系數;δ表示已獲得階段性免疫功能的平臺公司,因風險變化而使風險防控措施逐步失效,從而再次陷入風險暴露窘境的可能性,即風險再感染系數。

2.模型構建。以地方政府融資平臺互助擔保風險傳染過程為基礎,構建如下以比例分析型為變量的互助擔保風險傳染SIRS模型。

(三)模型的平衡點分析

由于模型中的變量是比例分析型,我們很容易得出S(x)+I(x)+R(x)=1,將R(x)=1-S(x)-I(x)代入方程組①,得到:

結合高等數學的基本工具,令方程組②等式右邊為零,尋求地方政府融資平臺互助擔保風險傳染模型的平衡點,得到如下兩組解:

兩組解中,α表示地方政府融資平臺互助擔保融資中風險傳染的可能性;β+γ則表示受感染平臺公司摘除風險的可能性;另外,我們記P=α/(β+γ),表示某一感染平臺公司在受感染期間內平均有效傳染的平臺公司數量,分別做以下討論。

(1)當P=α/(β+γ)<(δ+ε)/δ時,I2<0,同I(x)≥0相矛盾,所以方程僅有唯一解Y1,由于I1=0,表明互助擔保網絡中不存在感染平臺公司,因此Y1為該網絡的風險消除點,此時互助擔保環境中發生風險傳染的可能性為零。

(2)當P=α/(β+γ)>(δ+ε)/δ時,Y1、Y2均為有效解。同樣,Y1依舊是該擔保網絡的風險消除點,而Y2是互助擔保鏈條中的風險傳染點,I2>0表明平臺公司互助擔保網絡中已經存在風險傳染效應。

由以上分析可知,不同條件下,地方政府融資平臺互助擔保網絡中存在風險消除點Y1與風險傳染點Y2。我們可以將(δ+ε)/δ視作平臺公司風險傳染的臨界值,當平臺公司互助擔保網絡中個別平臺公司出現違約風險時,系統中并不會出現大規模風險傳染效應,但當互助擔保網絡中風險傳染率達到或突破臨界值時,這個互助擔保系統就會產生大規模的風險傳染效應。

三、SIRS模型演繹分析

(一)初始參數的設定

近年來,各省份地方政府融資平臺互助擔保對外融資的案例屢見不鮮。考慮到地方政府融資平臺的政府背景與國有性質,眾多互助擔保網絡鏈中的平臺公司尚可在風險隱患中幸存,尚未爆發大面積的違約風險,但不容忽視的是,貴州、云南、山東、陜西等省份已陸續出現地方平臺公司債務違約的情形。這些受風險感染的地方政府融資平臺,通過政府與平臺自身的及時補救與協調,暫時避免了惡化的風險,避免了風險在擔保網絡鏈中的蔓延。

然而,當經濟下行時,地方政府債務率攀升,各類顯性債務、隱性債務將給各地政府帶來巨大的償債壓力。地方政府融資平臺是各地政府籌措資金的一個渠道,互助擔保融資的方式更是加劇了償債風險。況且,互助擔保網絡鏈中個別節點已經出現違約風險,許多平臺公司也處于風險暴露狀態,風險隱患一旦全面爆發,擔保網絡鏈將全面瓦解,損失不可估量。

基于以上分析,本文選取云南省建設投資控股集團有限公司(以下簡稱“云南建投”)參與的地方政府融資平臺互助擔保網絡鏈為研究對象,以云南建投旗下的控股子公司云南省房地產開發經營(集團)有限公司(以下簡稱“云南房開”)所受到的債務交叉違約為線索①,分析城投公司互助擔保網絡鏈中的風險傳染情況。本案例中,互助擔保網絡鏈中個別節點平臺公司受風險感染并得以及時解除,風險未大規模擴散,鑒于對SIRS模型的演繹分析,我們將以假設的方式,分析風險傳染基本過程,以警惕平臺公司互助擔保的風險。

截止到2018年3月,云南建投已對集團內各類平臺公司提供累計747.92億元的擔保,對集團外平臺公司也參與了一定程度的擔保。整個平臺公司互助擔保網絡鏈中涉及到的主要平臺可達41家。本文以此為背景,對初始參數進行假定,如表2,以模擬演繹風險傳染的過程與嚴重后果(初始參數是為了更好演繹風險傳染模型而模擬假定的,與實際情況無關)。

(二)SIRS模型的模擬演繹

根據初始參數表2,我們做進一步的假設:在零時點,對處于風險暴露狀態的22家平臺公司,我們假設有12家公司會在后續期間轉化為風險感染狀態,有3家平臺公司會直接摘除潛在的風險,可以得到α≈0.55,ε≈0.14;對初期處于風險感染狀態的12家平臺公司,我們假設有2家獲得暫時的免疫,摘除風險,有1家因破產而退出市場,可以得到β≈0.17,γ≈0.08;對初期處于風險摘除狀態的7家平臺公司,我們假定有2家會再次轉換為風險暴露狀態(不包括已經破產的平臺公司),則得到δ≈0.29。根據以上假定,我們可以求得P=α/(β+γ)=2.2,臨界值(δ+ε)/δ≈1.48,即該設定環境下的地方政府融資平臺互助擔保網絡中,處于感染狀態的平臺公司平均有效傳染其他平臺公司數已經超過臨界線,發生風險傳染效應。

1.從P=α/(β+γ)風險有效感染率公式來看,α、β、γ是影響風險有效傳染系數的三大重要參數。我們以α為例,在假定其他參數不變的情況下,討論風險感染率參數調整②對風險傳染情況的影響。

(1)假定其他參數不變,將α值放大至1.5倍,可以得到:地方政府融資平臺互助擔保網絡中風險有效感染率迅速提高,遠超風險臨界值;互助擔保網絡鏈中,風險感染狀態的平臺公司密度I(x)顯著遞增,表明眾多處于風險暴露狀態的平臺公司將陸續轉換為風險感染狀態,從而風險暴露密度S(x)明顯降低。

(2)假定其他參數不變,將α值縮放為0.5倍,可以得到:地方政府融資平臺互助擔保網絡中風險有效感染率快速下降,且低于風險臨界值;互助擔保網絡鏈中,風險感染狀態的平臺公司密度I(x)逐漸降低,表明風險在平臺公司互助擔保網絡鏈中的傳播趨勢得以控制。

參數β、γ可以做同樣的調整分析,此處不再贅述。

2.從(δ+ε)/δ風險有效傳染率臨界值的角度分析,互助擔保網絡鏈中風險感染臨界值的大小受節點平臺公司自身免疫功能系數ε以及已獲得暫時性免疫功能的平臺公司恢復風險暴露狀態系數δ的影響。我們以ε系數為例,作以下參數調整:

(1)假定其他參數不變,將ε值放大至5倍,可以得到:處于風險摘除狀態的平臺公司密度R(x)顯著上升,處于風險感染狀態的平臺公司密度I(x)在時間推移中逐漸下降,這表明通過良好的風險防御系統,地方政府融資平臺互助擔保網絡鏈中的風險在一定程度上得以控制。

(2)假定其他參數不變,將ε值縮小為0.5倍,可以得到:與期初設定值相比,處于風險感染狀態的平臺公司密度I(x)在時間推移下逐步攀升,處于風險摘除狀態的平臺公司密度R(x)出現下降,這表明平臺公司互助擔保網絡中的風險傳染效應逐漸展開,一些風險防御體制較弱的平臺公司陸續淪陷為風險感染體質。

參數δ也可以做同樣的調整分析,此處不再贅述。

四、結論

本文選用傳染病模型對地方政府融資平臺公司互助擔保融資行為的風險傳染性進行深入研究,將該融資行為的風險感染性與傳染病模型的特性相互比對,選用擬合度高的SIRS模型對地方政府融資平臺互助擔保融資行為的風險傳播路徑、傳播機理等進行探討。研究結果表明:處于風險暴露的互助擔保網絡鏈中的平臺公司,雖可能存在風險隱患,但不一定會引發全面的風險傳染效應,只有當模型中的有效風險傳染率超過風險臨界值時,風險傳染效應才可能在網絡鏈中全面蔓延開來。本文以云南建投的互助擔保網絡鏈為背景資料,通過初始參數的假定、模型的演繹來模擬SIRS模型的運作機制,驗證模型的理論機理,為預防與警惕地方政府融資平臺互助擔保融資行為可能帶來的巨大風險提供思路。

1.對于地方政府融資平臺,在進入互助擔保網絡鏈前,應建立嚴格的擔保審批制度,對互助擔保行為進行審查,從源頭上避免錯誤擔保決策的發生,降低風險;對已處于擔保網絡鏈中的平臺公司,當受風險感染時,應積極配合政府部門的監管要求,坦誠面對并及時匯報其實際承受的顯性與隱性債務,采取恰當的補救措施;當然,地方政府融資平臺更應當提升風險識別、風險防御能力,完善自身的風險防控體系。

2.從地方政府的角度,對日益普遍的地方政府融資平臺,應加強外部監管與監督的責任,規范地方政府融資平臺互助擔保融資行為的模式,嚴格擔保流程,建立平臺公司信息共享制度,實現對風險的實時監控;當風險傳染出現后,政府應及時制定風險應對預案,采取有效的風險補救機制,第一時間切斷風險傳染的可能路徑,嚴懲違規平臺,及時控制風險的擴散。

3.對于銀行等金融機構,應建立地方政府融資平臺征信庫,完善預警機制,有效識別不合規、高風險的平臺公司互助擔保融資行為,避免盲目放貸;當風險發生時,銀行應快速掌握網絡鏈的風險傳染局勢,根據地方政府融資平臺的信用層次,分別制定應對方案,切莫盲目收貸而催生風險惡化。X

【主要參考文獻】

[1] 韓健,向森渝.地方政府隱性債務誘發系統性金融風險的路徑與防范[J].財會月刊,2018,(24):9-13.

[2] 徐攀,于雪.中小企業集群互助擔保融資風險傳染模型應用研究[J].會計研究,2018,(1):82-88.