淺談漢代建筑設計的思想特色和風格特點

王煜

摘要:漢代建筑在中國古代建筑史上有著重要的地位,從探究漢代歷史文化背景出發,分析了對漢代建筑的形成產生重大影響的儒家思想、陰陽五行學說以及“天人合一”的觀念,以宮室建筑、高臺建筑、樓閣建筑為例展開分析,總結了受其影響所形成的設計思想和風格特點。漢代的建筑設計體現了為皇權服務的設計特色,用宏大華美的建筑來達到“威四海”的目的,其設計思想和風格對我國古代建筑的發展起到了承前啟后的作用。

關鍵詞:漢代建筑;建筑設計;儒家思想;設計思想;設計風格

我國古代封建社會的經濟、文化在漢代得到了極大的發展。在中國古代建筑史上,兩漢時期是中國建筑的發育時期,儒家思想作為漢代的主導思想以及陰陽五行學說和“天人合一”觀念都在漢代建筑的發展中扮演著重要的角色。這些思想觀念影響下的漢代建筑有了其獨特的設計思想和設計風格,為之后各個朝代建筑的發展奠定了基礎。因此通過對漢代建筑形成的歷史文化背景、設計思想和設計風格的梳理與總結,進而更好地了解漢代建筑設計的形成和發展,為全面把握漢代建筑設計和中國古代建筑設計提供了有益參考。

一、漢代建筑形成的歷史文化背景

漢代是中國封建社會中建筑文化的形成時期也是建筑設計方面的第一個高潮時期,在公元前二世紀后期,由于漢代疆域的擴大,中西經濟貿易往來以及文化交流的日益增加,促進了經濟的發展以及政治的強盛,使得漢代建筑在繼承前代建筑文化的基礎之上快速發展。

在規模方面,由于建筑是“威四海”的精神統治工具,漢代的都城建筑更加恢宏壯闊,宮殿高臺更加巨大華美。在思想方面,禮制思想深刻地影響著漢代都城、宮殿和住宅建筑的等級制度觀念,以及獨尊儒術的主導思想促進了漢代建筑文化的形成與發展。同時,儒家與陰陽五行等迷信相結合的讖緯之學在西漢末年的流行,對人們生活和建筑都產生了影響。[]在技術方面, 漢代木構建筑技術相對前代有了一定程度的發展。西漢時期的高臺建筑的興盛再到東漢時期樓閣建筑的增加,漢代建筑在形式上日趨復雜,并且在這些建筑中使用了大量的成組斗拱,基本形成了抬梁式、穿斗式和井干式為主的三種結構方法。另外,由于空心磚墓、石板墓等陵墓類型的不斷增多,可以看出漢代磚石結構技術正在快速發展。總體來說,漢代建筑的形成深受陰陽五行學說的影響,再加上以儒家思想、三綱五常為核心的社會倫理秩序,這種道德倫理秩序直接影響到漢代建筑文化的各個領域。

二、影響漢代建筑形成的主要思想觀念

(一)尊崇儒術與重威思想

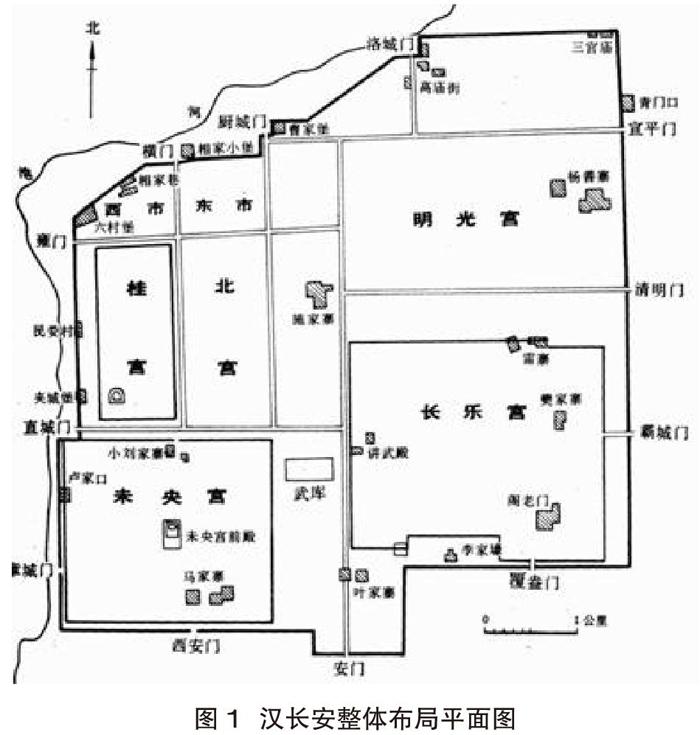

漢武帝劉徹罷黜百家,獨尊儒術,確立禮制,儒家思想自然會影響其建筑的形成與發展。建筑作為統治者治理國家的精神統治工具,通過巨大華麗的建筑形式來彰顯至高無上的地位,以鞏固皇權。《高祖本紀》中丞相蕭何向漢高祖劉邦提道:“過天下方未定,故可因遂就宮室。且夫子以四海為家,非壯麗無以重威,且無令后世有以加也。”[]從此“非壯麗無以重威”的思想潛移默化地運用在了漢代建筑設計之中。可以看出儒家思想影響下的漢代建筑設計想要體現重威思想,追求壯麗之美,首先應該體現在建筑的體量之上,即建筑的數量、大小、占地面積等方面。例如西漢初年建筑的未央宮、長樂宮和北宮等。未央宮是大朝所在之地,位于長安城的西南角,未央宮以前殿為其主要建筑,前殿平面圖呈狹長形,殿內兩側有處理政務的東西廂。未央宮宮城周長8900米,宮內除了前殿還有十幾組大小宮殿以及多處官署建筑(圖1)。由此可見僅西漢初年的宮殿建筑就已經達到了一定的數量。除了未央宮,太后所住的長樂宮在規模方面也是一樣龐大,宮內有長信、長秋、永壽、永寧四組宮殿組成。這些宮殿的規模與所占面積之大,說明儒家思想下的重威思想對漢代建筑設計影響之深遠,其宏大莊嚴的建筑布局和氣勢,同時也表示皇權統治下的威嚴。

(二)陰陽五行與“天人合一”的建筑觀

陰陽五行學說認為世界是物質的,在陰陽二氣的推動下事物開始產生、變化和發展,同時認為木、火、土、金、水是構成世界的基本物質。這五種物質相互聯系、相互制約,處在不斷地變化之中,陰陽五行系統的整體性思維造就了中國特有的建筑布局。漢代儒家天人合一的觀念則是以陰陽五行之說作為理論基礎,天人合一,即天和人合二為一,其價值核心就是和諧和統一,是人與自然、人與人、人與社會之間的和諧關系,也是人順應自然,尊重自然的過程。[]此時的漢代建筑設計一方面在宏觀上有儒家思想作為設計理念,在整體上把握建筑設計的大方向——追求建筑的宏大華美。另一方面,在客觀上陰陽五行學說為漢代建筑設計提供了整體的建構方法,并遵循著“天人合一”的準則。

“天人合一”建筑觀下的漢代建筑,其建筑體系以木構架為主,尊重和順應自然,注重與自然的高度結合,在建筑選材上首選木材以及磚石材料。木材自身易于加工且輕巧,所以漢代建筑在拱券結構上有了很大發展。在建筑類型上,有宮殿、高臺、樓閣、住宅、陵墓等。雖然這些建筑在類型和功能上各有不同,但都體現了“天人合一”的設計理念。以漢代樓閣建筑為例,根據墓葬出土的畫像石中可以看到,漢代樓閣建筑有一種“闊大沉雄、生動開張”的空間感受(圖2),樓閣內外空間開敞,到達與自然相通的意境。在造型上,漢代樓閣建筑避免了僵硬呆板的形式,處理手法相對靈活,在各層間不置平坐,只設腰檐,或只有平坐,不施腰檐,或在腰檐上置平坐,在平坐上再疊置上層,沿平坐邊沿施勾欄。這使得樓閣造型宏厚、沉穩,仿佛這些建筑是從大地里生長出來的一樣。以及建筑表面、屋脊、室內裝飾則善用曲線造型來豐富建筑的形式美感,體現了人們對自然的向往與敬畏之情。漢代建筑的屋頂、木構件、飛檐等造型設計,巧妙地體現了“天人合一”的建筑觀。由此看來,漢代建筑不僅在整體的布局規劃上遵循著“天人合一”的準則,而且在建筑內在的建構法則上也做到了互相通感,彼此對應。

三、漢代建筑的風格特點

漢代建筑由于受儒家思想和陰陽五行學說的影響,在建筑設計上試圖尋求天人之間的聯系,將天人合一的觀念融入漢代建筑設計中是其非常重要的特點。漢代建筑在類型上主要分為單體建筑和群體建筑兩大類。總體上來說,漢代的單體建筑如住宅建筑、高臺建筑、樓閣建筑等,它們從上往下主要由屋頂、屋身和臺基組合而成。建筑屋脊的造型比較復雜,開始注重屋脊的裝飾,在這一時期,鳳鳥為建筑屋脊裝飾比較盛行,根據畫像磚與出土的相關明器能夠得出,我國漢代建筑非常注重屋脊的裝飾。臺基多為夯土夯實,其外包花紋磚。高臺建筑在西漢盛行,到了東漢時期高臺建筑逐漸減少,樓閣建筑逐漸增加,斗拱結構也在此時日趨成熟。[]

漢代由于手工業、商業的進一步發展,出現了不少新興城市,此時的建筑群體逐漸龐大起來,例如禮制思想下的禮制建筑群、規模宏大的宮殿建筑群。在建筑組群的布局方面,開始運用中軸線的布局方法,以彰顯至高無上的皇權,這樣的中軸線設計手法一直影響著歷代都城的平面布局。“其次,通常在重要的建筑群體入口前均設置闕,闕是我國古代在城門、宮殿、祠廟、陵墓前用以記官爵、功績的建筑物。”[]通常用石雕和木砌而成。漢闕廣泛運用在宮殿建筑、園林建筑中。漢代群體建筑在組合形式、規劃上豐富多樣,相比前代更加完善與成熟,既有高臺建筑群,又有廊院、四合院,發展了以宮城為主體的規劃思想。

四、結語

建筑設計不僅僅是為了解決人們生活上“住”問題,建筑活動也反映著當時社會生活和當時的政治經濟制度。建筑是人為創造出來的,所以說特定時代的政治制度和思想觀念必然會在其中間接或者直接地體現出來,其設計風格也必然受到歷史文化背景、主導思想、宗教信仰的影響。漢代建筑正是在儒家思想和陰陽五行學說的影響之下,開始注重對建筑體量的表達,在群體建筑的規劃上占地面積之大、數量之多。建筑的形制與類別基本定型,并影響后代,宮殿、祠廟、住宅、墓葬等類型不斷成熟。除此之外,漢代建筑設計將人與自然同構的理性思維達到了高度的統一,表現了中國建筑發展前期的風貌,以其技術的革新與觀念的傳承獨立于世界建筑之林。

參考文獻:

[1]劉敦楨(主編).中國古代建筑史(第2版)[M].北京:中國建筑工業出版社,1984.

[2]司馬遷著.史記[M].文天譯注.北京:中華書局,2017.

[3]毋曉菲.河南漢代畫像磚中的闕類建筑研究[D].鄭州輕工業學院,2016.

[4]劉灝.漢代住宅建筑藝術淺談[J].文物世界,2019(05):11-14.

[5]高云翔.多水景仿古群體建筑建造管理研究[D].西安建筑科技大學,2017.