中國古琴文化初探

馬姣姣

摘要:古琴為中國最古老的彈撥樂器。從古至今,其一直是中華優秀傳統文化的重要載體之一,被賦予了修身養性的功能。特殊的身份和內涵,使得琴樂在整個中國音樂結構中成為具有高度文化屬性的一種音樂形式,千百年來一直是中國古代文人雅士心中抒懷寄情之物。古琴文化是從古琴音樂藝術出發,延伸到與之相應范疇的社會事物,是中華民族幾千年思想感情、智慧精神的結晶。

關鍵詞:古琴文化;琴藝;斫琴;琴道;古琴樣式

古琴,凝聚著深厚的文化內涵與人文精神。它對于古人來說,不但是樂器,也是抒懷寄情之物。魏晉嵇康《琴賦》中曰:“眾器之中,琴德最優。”古琴的形制銘文、琴音琴曲,無不承載著古人“中正平和”“清微淡遠”“天人合一”的哲學思想與審美追求。

古琴乃我國歷史久遠的一種樂器。關于古琴的創制者,傳說眾多。《太古遺音》載:“伏羲見鳳集于桐,乃象其形削桐制以為琴”;《世本·作篇》謂:“神農作琴”;《禮記》則有“舜作五弦之琴,以歌《南風》”的記載。以當今的考古資料和《詩經》《史記》等史料為據,琴的出現應不晚于堯舜時期。2016年在湖北棗陽郭家廟出土了目前發現最早的七弦琴,距今2700年左右,將我國有實物佐證的琴史提前了大約300年。

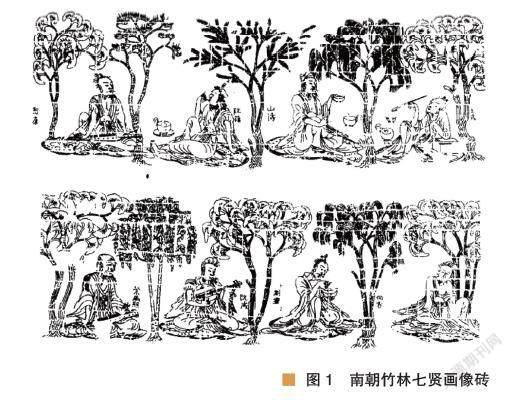

“文人四藝”,琴棋書畫,以琴為首,“琴德最優”。《禮記》中有“士無故不撤琴瑟”的說法,無數賢哲對提高古琴的文化地位做出了重要貢獻。竹林七賢常聚在山陽縣竹林之中,互相欣賞琴棋書畫(圖1)。竹林七賢之一的嵇康是當時的大琴家,曾作《嵇氏四弄》,此曲志在高古、意趣深遠,有意游千古、造化自然之趣也。由于嵇康為當政的司馬昭所不容,被處斬,臨刑前彈奏一曲《廣陵散》,既有雷霆萬鈞之勢,又有幽怨凄清之情。

唐代是古琴發展的繁榮時期,其形制最終被確定下來。眾多文人雅士彈琴、愛琴的風氣高漲,同時,斫琴工藝也達到了精湛的程度。唐代古琴常以“唐圓”目之,由渾樸的“漫圓”變化至弓形的“橢圓”,至此框架了后世古琴弧面造型變化的規范。北京故宮博物院收藏的唐代雷氏所造“九霄環佩”琴,為伏羲式,通長124、肩寬21.2、厚5.8厘米。琴以梧桐作面,杉木為底。通體紫漆,面底多處以大塊朱漆補髹,發小蛇腹斷紋,純鹿角灰胎。龍池、鳳沼均作扁圓形,腹內納音隆起,當池沼處復凹下呈圓底長溝狀,通貫于納音的始終。蚌徽,紅木軫,白玉足鏤刻精美,紫檀岳尾。護軫亦為紫檀木所作。琴底龍池上方篆書“九霄環佩”琴名,下方有篆文“包含”大印一方。池右有行書“泠然希太古,詩夢齋珍藏”及“詩夢齋印”一方。池左行書:“超跡蒼霄,逍遙太極”。“九霄環佩”琴所表現的格調正如顏真卿的書法,筋骨飽滿,又如周昉筆下的仕女,古樸豐潤。

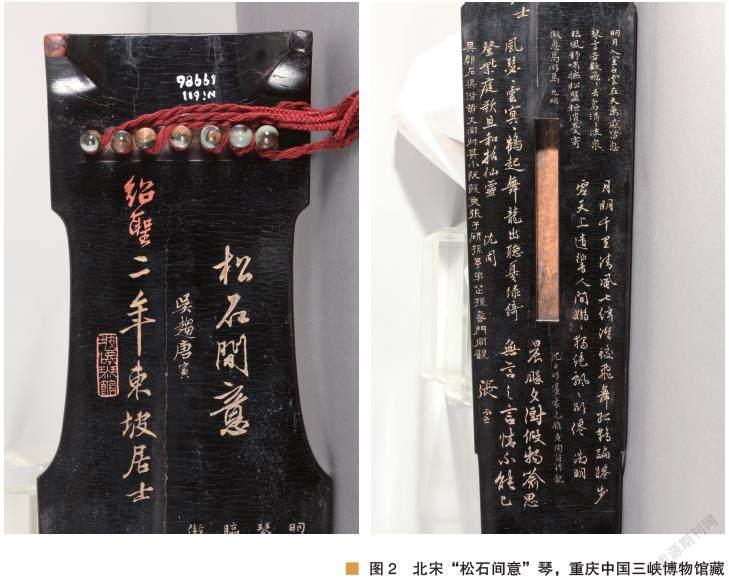

在宋徽宗的大力推動下,宋代古琴真正成為高雅的文人之琴。宋琴的外形也一改唐琴圓拱的特點,開“寬扁”之風,別有一番溫勁內斂的聲韻氣勢。重慶中國三峽博物館收藏的北宋松石間意琴(圖2),為仲尼式,通長122.5、肩寬19.2、肩厚5.3厘米。琴以桐木為面、杉木為底,琴胎上施鹿角灰胎,胎上髹黑漆,漆面發蛇腹、流水、牛毛斷紋。檀木岳尾,金徽玉軫,玉制雁足。琴背龍池、鳳沼皆為長方形,中規中矩。琴底刻滿銘文,包括宋代蘇軾,明代唐寅、祝允明、文徵明、沈周、張靈、文彭、王寵等著名書畫家,清代沈竹賓、程庭鷺等文人的題詩,共有文字十二則,印章一枚,是目前所見題刻數量最多的古琴。這張集諸多歷史文人題跋于一身的琴,記錄了三個時代文人的交流活動,具有珍貴的歷史價值和藝術價值。其上有蘇東坡款:“紹圣二年東坡居士”,蘇軾作為北宋時期的文學巨匠,在詩詞、散文、書法、繪畫等方面都有很高的成就。自古文人多好琴,蘇軾也不例外,他精通琴藝,著有琴學理論,創作大量與古琴有關的詩詞。

明代中期的蘇州地區,聚集了許多中國歷史上著名的書畫家,他們的藝術作品和藝術理論在中國書畫史上有著濃墨重彩的一筆。這些文人喜歡聚集在一起談詩作畫、撫琴品茗。鐫刻在“松石間意”琴上的詩詞便是文人風雅集會的見證,同時為這張琴增添了歷史的厚重感。其中有“吳門畫派”代表人物唐寅、沈周、文徵明;著名書法家祝允明、王寵等。

“松石間意”琴題詞內容包括唐寅款:“松石間意。吳趨唐寅”;祝允明款:“明月入室,白云在天。萬感皆息,琴言告歡。飛飛去鳥,涓涓流泉。臨風舒嘯,撫松盤桓。消憂寄傲,息焉游焉。允明”;沈周款:“風瑟瑟,云冥冥。鶴起舞,龍出聽。戛綠綺,登紫庭。歌且和,招仙靈。沈周”;文徵明款:“明月千里,清風七弦。潛蛟飛舞,孤鶴翩躚。步虛天上,遺響人間。裊裊獨絕,飄飄欲仙。徵明”;王寵款:“松濤澒洞,石壁嶙峋。蛟龍出水,鸞鶴下云。雅宜山人”;張靈款:“晨飆夕澍,假物喻思。無言之言,情不能已。張靈”;文彭款:“琴之為物,先圣所作。可以消憂,可以寄樂。如風人(入)松,如泉奔壑。如云在天,如鳥擇木”。

清代琴家輩出,古琴藝術集大家之所成,琴學著作頗多,涵蓋了《松風閣琴譜》《五知齋琴譜》《春草堂琴譜》《琴學入門》《天聞閣琴譜》等。同時,出現了各種琴學流派,呈現出百花齊放、百家爭鳴的繁榮景象。清琴在樣式上繼承明琴特點,較少創新,但在細節上較重裝飾,是清代繁縟藝術風格在古琴制作上的體現。

古琴形制自漢以來,就大致定型了,總體上保持統一的固定造型,但也有一些變化,主要表現在古琴邊線樣式各有不同,從而出現了不同款式的古琴。文人雅士給這些款式各異的古琴取了非常別致的雅名,如伏羲氏、神農氏、仲尼式等。這些不同款式的琴雖然在首、項、腰、尾邊線有所不同,但差別甚微,琴的音色和基本琴體構造也并無大異。常見古琴的樣式主要有以下這些:神農式、伏羲式、仲尼式、伶官式、鳳勢式、子期式、連珠式、落霞式、列子式、靈機式、師曠式和蕉葉式。

古琴的演奏藝術是古琴文化的重要組成部分,它經歷代琴人及文人的創造而不斷完善,一直延續至今。主要演奏形式有獨奏、合奏和琴歌。獨奏時,琴聲古樸渾厚,音域寬廣、含蓄,從流傳至今的古曲中,我們可以感受到人文雅士喜怒哀樂的情感和對大自然的敬畏之心。合奏就是和其他樂器一起演奏,自古就有“琴瑟和鳴”“琴瑟友之”的說法。在出土的歷代文物中也有很多琴簫合奏的文物形象,說明琴簫合奏是種常見的演奏形式。琴歌是為專門用琴伴奏而寫的聲樂曲,其歷史可追溯到春秋時期的歌詩。早在《尚書》中,就有“搏拊琴瑟以詠”的記載。從漢代蔡邕所著《琴操》中,有歌詩五曲,即周之弦歌,其中的“十二操”“九引”以及“河間雜歌”,都是援琴而歌的。

古琴是一種較獨特的樂器,琴面為指板,由于沒有柱和品,全依靠琴徽標記,音準上要求極為嚴格。演奏時,將琴橫置于桌上,左手按弦取音,以右手彈弦出音,運用不同的彈奏手法,可以發揮出很多藝術表現的特色。古琴按照聲音特點分三種音,即散音、泛音、按音,音域為四個八度零兩個音。散音松沉而曠遠,讓人起遠古之思;泛音則如天籟,有一種清冷入仙之感;按音則非常豐富,手指下的吟猱余韻、細微悠長,時如人語,可以對話,時如人心之緒,縹緲多變。泛音像天,按音如人,散音則同大地,稱為天地人三籟。

古琴藝術的傳承不僅體現在琴史、琴人、琴曲,還表現在古琴制作上。斫琴工藝決定了琴的音色音質,而傳統斫琴工藝又極其繁復,選坯、制坯、挖槽腹、合琴、披麻、髹漆、調音等,十幾道步驟、近百道工序。得一張良琴,甚至耗時數年,相當難得。琴的發聲是靠弦的震動引起木質音箱共鳴而產生的,木質的好壞與音色有著密切的關系,故選材非常重要。制琴用材,多以桐木為面板,梓木為底板。根據所需琴式,將琴面、琴底樣式畫在相應木板上,以斧、鋸等工具制作;再將面板刨成弧形,中間挖出槽腹,留出上下兩個納音,分別對應底板的龍池、鳳沼,在龍池的頭尾部各有天柱、地柱兩個音柱。然后,將制作好的面板、底板合為一體,是謂合琴。粘合后,以軟繩綁定,楔入木楔,使其更為合縫緊密,將岳山、承露、冠角、龍齦、雁足等配件一一安裝在琴體上。在合琴之后,髹漆。古琴髹漆是一個復雜的工藝過程。首先在琴面上刮一層靠木漆,再裹一層麻布(披麻)掛灰;接著,用生漆調和鹿角霜在琴面作灰胎,刮一遍灰胎打磨一遍,重復二十多遍;最后進行髹涂表漆工藝。最后是按琴弦,琴弦一端用琴底下方的7個琴軫縛住,穿過岳山旁邊承露的7個小孔,繞過龍齦縛于琴底雁足上。傳統琴弦用蠶絲制作,絲弦發音蒼古而韻長,更具傳統感;近代更多采用鋼弦,聲音較大且不易斷,以滿足演奏者的需求。

古琴乃古代的“載道之器”,非音樂藝術范疇“樂器”所能局限。古琴融入儒釋道文化里“中和、清遠、覺照”的人文底蘊,撫之平心而靜氣,聞之寧靜而致遠,以琴修身、以琴養心,是一種優雅靜心的生活方式。嵇康在其《琴賦》中說:“琴能感天地以致和。”蘇王景則在《春草堂琴譜·鼓琴八則》中說:“琴,器也,具地之元音,養呼之德性,道之精微寓焉,故鼓琴者,心超物外,則音合自然,而微妙有難言者,此際正別有會心耳。”

從琴的形制結構就能看出其所蘊含的琴道文化。古琴一般長三尺六寸五,象征一年365天;琴身上的十三個徽位,象征一年12個月加1個閏月;琴體上拱下平,代表天圓地方;岳山池沼,代表地理山澤;琴足分雁足鳧掌,頭尾有鳳蛇龍齦,底有龍池鳳沼,代表世間生靈。七弦代表金木水火土文武。一張琴,融合了眾多的中國傳統文化和古代哲學思想。

琴道是由文人創建和發展的,因而無論是從傳承還是審美的角度,對琴道的闡釋均離不開文人的支撐。孔子就是一位琴學大師,他師從于師襄,將古琴的彈奏作為學生的必修科目。還有我們所熟知的蔡邕、嵇康、李白、白居易、劉禹錫、蘇軾等都是著名琴人,在他們的詩、書、文、畫中常常可以看到有關琴的內容,從大量題識中也能感受到古琴與文人的不解之緣。琴作為文人雅士擅長的樂器,被賦予了深厚的文化底蘊和豐富的文化內涵,是文人日常生活中的重要組成部分,作為“圣人之器”加以尊崇。他們精通音律、熟諳琴藝,創作了大量的琴曲,創新琴藝,創建理論,創立琴派。可見,晉唐以后中國琴學的發展,主要就是由文人推動促進的。

琴曲是琴道的一個重要組成部分,同時也是傳遞士人對世道人生的感悟及理想生活的寫照。如《漁樵問答》吟詠出士人的出世情懷;《胡笳十八拍》講述了一個女人、一個母親凄婉的心酸往事。“文學經典”則直接用琴樂闡釋文學,先秦古籍已有“搏拊琴瑟以詠”“弦《詩三百》”等的記載。《關雎》《離騷》《歸去來辭》等文學經典皆成為琴曲經典。司馬相如的一曲《鳳求凰》打動了才女卓文君,結為伉儷,他們的愛情故事也成為佳話。

漫漫千年,絲弦回響,是古人祭祀農神、祖先、天地的廟堂之音,是文人賢士抒懷寄情的泠泠之音,更是伯牙鼓琴覓知音的知遇之音。焚香端坐、屏氣凝神,撥絲絲琴弦,聽松窗外,述哀怨寂情。在今天看來,古琴仍是世人陶冶情操、抒發情懷、修身養性的最好選擇,這也是古琴文化的價值所在。

參考文獻:

[1]賢之.七弦味道——經典古琴故事[M].重慶:中國三峽出版社,2016.

[2]程子衿.琴事未了[M].北京:故宮出版社,2016.

[3]許健.琴史初編[M].北京:人民音樂出版社,2009.

[4]施曄.高羅佩《琴道》與中國士文化[J].復旦學報(社會科學版),2016,58(02):106-116.