阿基米德原理實驗操作順序

康萬春

(扎蘭屯市達斡爾民族學校 內蒙古呼倫貝爾 162656)

阿基米德原理實驗操作順序

康萬春

(扎蘭屯市達斡爾民族學校 內蒙古呼倫貝爾 162656)

筆者所在地區使用的八年物理練習冊(內蒙古教育出版社)《學習目標與檢測》第39頁即學即練中第2題,內容如下:

【題目】(黑龍江雞西中考)小穎同學在探究“浮力的大小等于什么”時,用每小格為0.5 N的彈簧測力計、密度大于水的塑料塊、燒杯等器材進行實驗:

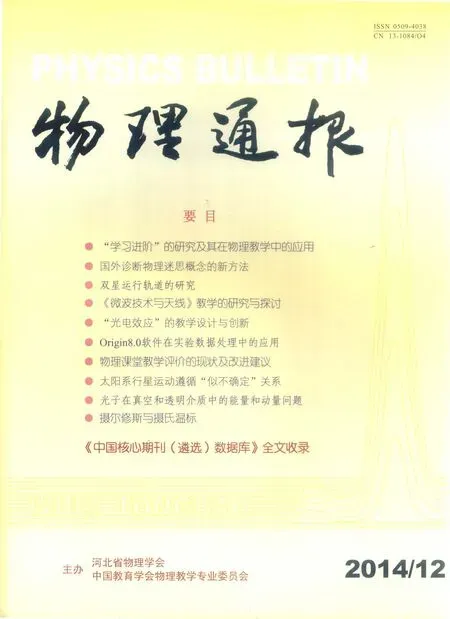

圖1中a,b,c,d是4個步驟的示意圖,其中d是測量空桶受到的,此實驗操作的正確順序是__________.

圖1

第二空練習冊給出的答案是:a,d,b,c.

筆者所在地區(內蒙古自治區呼倫貝爾市扎蘭屯市)用的物理教材是人民教育出版社出版的《物理》八年級下冊,此教材第十章第二節“阿基米德原理”中實驗操作順序與圖1相同,也就是說,用教材的實驗順序來對照上面練習冊上這個題(阿基米德實驗)的順序應是:a,b,c,d,與練習冊給出的答案不一致,到底哪個正確呢?

教師處理其他資料與教材內容不一致時,一般情況都以教材為準.

我們把練習冊實驗順序與教材實驗順序比較一下,就會發現,練習冊是先測空桶重,后測桶與水總重,再用總重減去空桶重,得到排開的液體重,結果比較準確;教材是先測桶和水總重,后測空桶重,用桶和水總重減去空桶重,得到排開液體重,因測空桶重時,桶上會粘有一些水,所測得的桶重偏大,使得到的排開液體重偏小,實驗結果不準確.所以練習冊上的實驗順序比教材上的實驗順序要科學些.

有些實驗,其步驟與教材給出的即使不同,也同樣能達到目的,可考試和做題時,與教材步驟不同就不得分了,為什么?

實驗步驟的先后順序排列是有規則的.

(1)必須是科學的.

(2)測法準確(誤差小).

(3)省時方便.

這3個原則是初中生在其他實驗中學過的,依據3個原則,練習冊雖然比教材結果準確,但在省時方便方面,還是有缺陷的,如果把測量空桶重提到最前面,既避免了實驗誤差,又省去了把重物從彈簧測力計上摘掉又掛上的時間,使實驗省時方便,這樣做更科學.

因此,上面練習冊上的習題實驗驗操作的正確順序是:d,a,b,c.

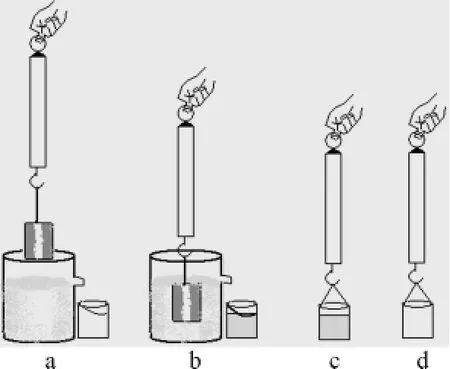

實驗中還有擺放溢水杯和小桶這項步驟e,整個實驗的操作順序都考慮進來,正確的順序如圖2所示.

圖2

用字母表示的順序為:d,e,a,b,c.

2014- 06- 23)