眼針治療原發性痛經30例療效觀察

李明珊 王鵬琴

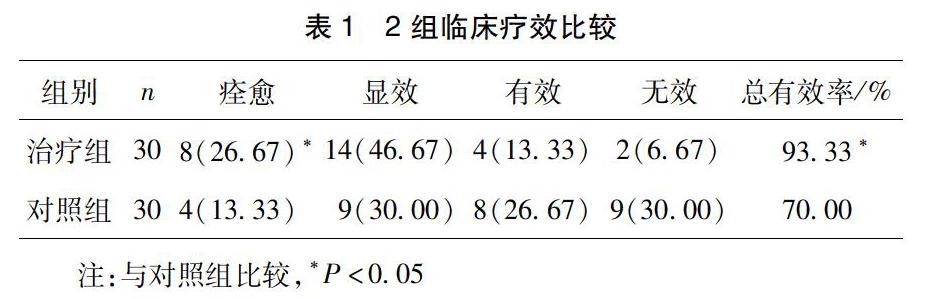

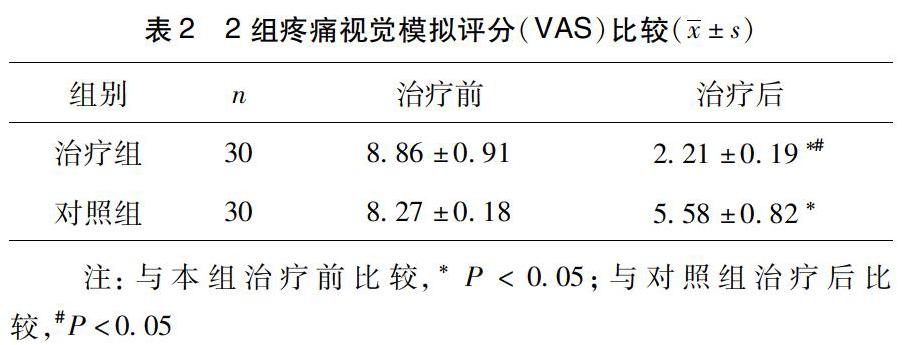

摘要:目的觀察眼針對原發性痛經止痛的療效。方法將60例原發性痛經患者隨機分為2組,治療組30例,采用眼針治療;對照組30例,采用常規體針治療,2個月經周期為1個療程。結果治療組痊愈率為26.67%,總有效率為93.33%,對照組痊愈率為13.33%,總有效率為70.0%。治療組痊愈率、總有效率與對照組比較差異均有統計學意義(P<0.01)。結論眼針治療原發性痛經療效顯著,能明顯改善患者臨床癥狀。

關鍵詞:眼針;原發性痛經;療效觀察

中圖分類號:R245.31文獻標志碼:B文章編號:1007-2349(2019)10-0056-02

原發性痛經是指生殖系統沒有明顯的器質性病變,在行經前后或行經期出現下腹疼痛,甚至劇痛難忍,常伴腰酸或其他明顯不適等癥狀的婦科疾病[1]。是女性常見疾病之一。現代醫學對原發性痛經的藥物療法主要是非甾體抗炎藥以及口服避孕藥,但其副作用頗多,長期服用容易導致患者發生胃腸道、中樞神經系統及心血管系統不良反應,部分患者發生藥物抵抗。長期服用避孕藥,容易引起水鈉潴留以及內分泌失調等不良反應,表現在心腦血管系統、腫瘤、代謝等方面,如靜脈血栓、心肌梗塞、腦血管意外、乳腺癌、宮頸癌、肝臟腫瘤等。

1資料與方法

1.1一般資料選取2018年3月—2018年12月份本院門診患者女性60例,其中病程最長為10 a,最短為半年。年齡最小16歲,最大35歲,均為原發性痛經,從未接受過任何治療。所有患者按就診先后編號,采用隨機數字表法隨機分為2組。治療組30例,年齡17~35歲,病程1~9 a,輕度疼痛7例,中度疼痛16例,重度疼痛7例;對照組30例,年齡16~33歲,病程半年~10 a,輕度疼痛8例,中度疼痛15例,重度疼痛7例。2組患者年齡、病程、痛經程度經比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準中醫診斷標準:中華中醫藥學會《中醫婦科常見病診療指南》、全國高等中醫藥院校規劃教材(第九版)《中醫婦科學》(馬寶璋、齊聰主編)(1)病史:經行腹痛病史,過度精神緊張,過食寒涼、房事不潔、經期或產后冒雨涉水等;(2)癥狀:經期或行經前后小腹部疼痛,疼痛劇烈,甚則痛引腰骶,或放射至兩側股部并伴惡心嘔吐等;(3)檢查:婦科檢查:無官器質性病變;

1.3納入標準①年齡16~35周歲;②符合原發性痛經(氣滯血瘀證)的診斷標準。主癥:經前或經期小腹脹痛或刺痛。兼癥:經血量少,行而不暢;血色紫黯有塊;乳房脹痛;胸悶不舒;舌質紫黯,或有瘀點,舌苔薄白,脈弦;③月經周期規律[(28±7)d];④ VAS評分≥3分。

1.4排除標準① 盆腔炎、子宮內膜異位癥、子宮肌瘤、卵巢病變等所致繼發性痛經者等;② 哺乳期婦女及妊娠或近期準備妊娠的婦女等;③ 正在參加其他臨床試驗者;④ 治療前2星期內服用止痛藥、鎮靜藥及激素類藥物者;⑤ 患有嚴重的軀體或精神系統疾病者。

1.5眼針治療方法

1.5.1觀察方法患者采取坐位,囑雙目平視,確定穴區位置。醫生消毒雙手,先觀察左眼,再觀察右眼,讓病人放松眼皮,用拇、食兩指扒開眼皮,讓病人眼球向目內眥方向轉,觀察眼區脈絡,然后再讓病人眼球向外眥方向轉,觀察剩余眼區脈絡。

1.5.2取穴方法彭靜山教授將眼周圍分8區13穴[2]。人眼白睛上可見隱約縱橫交錯的脈絡。正常人纖細而不顯,生病以后或由體表通過經絡而內傳臟腑,或由臟腑外傳到肌表,不論是一經還是幾經受病都可以從白睛上顯露出來,而且一經出現,其殘痕很難消除[3]。根據白睛脈絡形狀和顏色的變化取穴[4]。以患者白睛脈絡形狀和顏色最明顯為主要取穴區,取穴時單眼區域不超過3個區域。

1.5.3針刺方法在治療時主要采用眶外平刺法。施術時選好穴區,在距眼眶內緣2 mm的眼眶上從穴區的一側刺入斜向另一側,刺入皮膚到達皮下保持針體在穴區內。此時要重視進針的角度和針體的位置,一針平刺一區[5]。若需增加治療的療效,可以采取直刺法。均為一次性施針,無需行針,留針20 min,每天治療1次,5次為1療程,下個月經周期觀察療效。

1.6常規針刺治療方法其主要取穴為臨床治療痛證的要穴“三陰交”,因婦女的生理以及經帶胎產與肝脾腎三臟密切相關,故取肝脾腎三經之交會穴進行治療,效果尤為突出[6]。常規取穴參考二版《針灸學》[7],選取氣海、關元、三陰交、太沖。囑患者取臥位,針刺部位以75%酒精常規消毒,采用32號不銹鋼1次性毫針,對準所選的穴位,垂直快速進針,然后按照以下各穴不同的方向,進針1.5寸,留針30min,每日1次,5天為1療程,下個月經周期觀察療效,各穴位進針的方向,氣海向下,關元向下,三陰交向上,太沖斜刺。針刺手法以平補平瀉為主[8]。

1.7療效標準參照《中醫病證診斷療效標準》[9]制定綜合療效標準。痊愈:治療后腹痛及其他癥狀消失。顯效:治療后腹痛明顯減輕,其余癥狀明顯減輕。有效:治療后腹痛減輕,其余癥狀好轉。(4)無效:腹痛及其他癥狀無改變。采用疼痛視覺模擬評分(VAS))來記錄痛經癥狀程度評分。測試采用視覺模擬尺進行評測。方法:畫1條長為10cm的直線,兩端分別為“0”分端和“10”分端,“0”分表示無痛,“10”分代表難以忍受的最劇烈的疼痛,在直線上標記出能代表自己疼痛程度的相應位置,根據患者標記的位置為其評出分數。對治療前后及組間評分變化進行比較。

2結果

2.12組臨床療效比較見表1。

2.22組疼痛視覺模擬評分(VAS)比較見表2。

3討論

明代王肯堂輯著的《證治準繩》中記載:“目形類丸,瞳神居中而前,如日月之麗東南而晚西北,莫知其數,皆懸貫于腦,下連臟腑,通暢血氣往來以滋于目。故凡病發,則有形色絲絡顯現,而可驗內之何臟腑受病也”[10]。所以以觀察白睛脈絡診病古文早有記載。而生物全息論也有力的證明了“觀眼識證”的科學性[11]。《素問》說:“寒氣入經而稽遲,泣而不行,客于脈外則血少,客于脈中則氣不通,故猝然而痛”,實則為不通則痛。明代張介賓《質疑錄》又強調:“凡屬諸痛之虛者,不可以不補也”,實則為不榮則痛。

筆者認為,觀眼之所以能診病在于五臟六腑之精華皆上注于目,所以當人生病時白睛上隱約縱橫交錯的絡脈便可顯現出來,而無論何種原因引起的疾病都可以在眼周的八個區域找到其相應的位置[12]。以觀眼識證法,通過對白睛脈絡的觀察與分析,以針刺手法,使經絡暢通,調暢五臟六腑之氣血。

近些年,眼針也在不斷的發展,越來越多的人開始注重眼針療法,大量用于臨床研究及實驗研究。林強等人將140例原發性痛經患者隨機分為治療組80例,采用眼部辨證取穴針刺治療,對不同種證型進行研究觀察,結果眼針治療后的患者子宮動脈血流搏動指數(pulsatility index,PI)、阻力指數(resistence index,RI)及收縮期峰值與舒張期峰值之比(A/B)值均明顯下將[13]。胡玉蓮等[14]眼針治療原發性痛經對照觀察,隨機分治療組和對照組,對照組布洛芬緩釋劑,總有效率治療組95%,對照組82%。治療6個月后,治療組復發率9.1%,對照組復發率37.5%,可以反映出眼針療法鎮痛效果穩定。

綜上所述,眼針無論從科學性還是實踐性對痛經止痛都有很好的療效,眼針療法作為非藥物療法,而與其他止痛方式相比,具有取穴少,見效快的特點[15],辨證易于掌握、安全方便、獨具特色等優點,在針灸臨床中有著不可取代的地位。實踐證明:眼針不僅對痛經有良好的鎮痛作用,還能調節盆腔內生殖器的功能,從而真正達到治病求本的目的。在臨床具體運用中,還可以與其他療法配合使用,可以與體針、耳穴壓豆法及中藥療法等有機結合,以增強療效和治療較頑固性痛經,值得婦科臨床進一步推廣。

參考文獻:

[1]張鷗,田維柱.眼針療法治療原發性痛經臨床療效分析[J].針灸臨床雜志,2008(1):25-26.

[2]楊智杰,李忠仁.眼針的應用及機理[J].上海針灸雜志,2007,(9):46-48.

[3]張威,海英,黃春元,等.田維柱教授眼針分區定穴經驗總結[J].中華中醫藥學刊,2015,33(1):57-60+6.

[4]閆也,田維柱.一種獨特的微針療法——彭氏眼針[J].中國中醫藥現代遠程教育,2005,3(1):45-47.

[5]王鵬琴.王健.周鴻飛,等.眼針療法的理論基礎探討[J].中華中醫藥學刊2008.26.

[6]海英,田維柱.眼針針刺手法探析[J].中國針灸,2013,33(9):799-801.

[7]丁慶剛.原發性痛經的中醫辨治探析[J].中國醫藥指南,2015,13(25):190.

[8]石學敏.針灸學[M].北京:中國中醫藥出版社,2007:219-221.

[9]趙虹.針灸治療痛經42例療效分析[J].針灸臨床雜志,2004,(12):30.

[10]國家中醫藥管理局.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:383.

[11]蔣莉婭.基于河圖洛書后天八卦圖淺析眼針之觀眼診病[J].中華中醫藥雜志,2018,33(10):4426-4428.

[12]張威,海英,黃春元,等.田維柱教授眼針分區定穴經驗總結[J].中華中醫藥學刊,2015,33(1):57-60.

[13]王天鐸,海英.眼針鎮痛效果臨床研究概況[J].實用中醫內科雜志,2015,29(7):182-183.

[14]林強,陳為志,厲巖,等.眼針對原發性痛經患者子宮動脈血流的影響[J].上海針灸雜志,2012,31(12):885-887.

[15]胡玉蓮,林強,厲巖.眼針治療原發性痛經療效觀察[J].上海針灸雜志,2011,30(6):370-371.

[16]劉昱麟,張威,馬賢德,等.眼針沿革及眼周穴區劃分中醫基礎理論研究[J].遼寧中醫藥大學學報,2019,21(1):73-76.