干預策略嵌入自然環境式早期干預服務模式:實踐流程與質量監控

馬書采 王君芝

[摘 要] 干預策略嵌入自然環境式早期干預服務模式由理解家庭生態環境、制定功能性干預計劃、提供一體化服務、進行有效家訪、開展協作式教室輔導等五個實踐要素構成,包括繪制家庭生態地圖、進行常規活動本位訪談、采用首要服務提供者服務方法、提供支持本位家訪服務、采取指導策略進行嵌入教室常規式一體化干預和特殊教學輔導服務等五種具體實踐。它規定了收集家庭和兒童信息——確定兒童及其家人的功能性結果(即參與本位目標)——選擇服務方式——去家庭和教室服務的實踐流程,以提升家長和教師實施嵌入式一體化干預的勝任力與自信心為中介,實現了早期干預服務專業人員、常規照料者與兒童的協同努力,從而保證了每種具體實踐的高質量完成。通過必要的培訓、輔導和督導提升早期干預服務專業人員的家庭支持能力和教室輔導能力,是該模式有效實施的前提。增進兒童參與常規、獨立完成常規、在常規中發展社會關系的能力,提高家長的常規滿意度和兒童的教室常規契合度,是通過該模式最終提高兒童和家庭生活質量的關鍵。

[關鍵詞] 早期干預;生態地圖;常規活動本位訪談;首要服務提供者;聯合家訪

一、引言

受18世紀后期開始的早期特殊教育的影響,[1]學前特殊兒童①的早期干預服務一度以缺陷本位的兒童中心(a deficit-based, child-focused)臨床康復范式(clinic-rehabilitating approach)(也稱專業人員中心范式,professionally-centred model)為主導。[2]這種范式加持“缺陷或障礙是造成兒童發展不利后果的根本根源”的思維,把兒童作為主要干預對象,把康復、治療和補救措施作為主要干預手段,把緩解或減輕缺陷造成的結果作為主要干預目標。其特點為早期干預服務提供者基于自身的專業優勢、兒童的障礙知識與技能以及兒童的發展性評估結果即兒童不能做什么,決定采取哪些技術對兒童的哪些領域在人為創設的環境(如機構、客廳地板)中展開直接干預,或教家長利用不同的技術向兒童提供被他們判定為缺失的行為或功能。[3]隨著實踐的深入展開和研究的進展,該范式因存在過度專業化趨勢、專業服務時間或數量越多越好的思想、專業人員和家長保持一定客觀距離的專業化立場、玩具傾倒在客廳地板上的臨床式家訪②等弊端而備受詬病。[4]家庭系統(family system)理論、社會系統(social system)理論、賦權增能(empowerment)理論、家庭優勢(family strengths)理論、社會支持(social support)理論、支援(help-giving)理論的相繼發展,使早期干預服務領域深刻意識到常規照料者(主要為家長和社區機構③照料者④)和家庭在兒童成長發展中的重要性,兒童的整個家庭也因此成了早期干預的重要服務對象。家庭的選擇(包括需要、愿望、目標、關切事項和優先事項)、支持與資源(包括滿足家庭選擇的正式和非正式支持與資源)、家庭成員的能力和興趣(包括獲取和調動資源的優勢與能力)、支援性賦權增能實踐(援助家庭獲得并使用調動資源必需的能力與技能)等也逐漸進入早期干預服務的視野。[5]服務范式相應經歷了從專家中心范式到家庭同盟范式(Professionally-centred

model)再到家庭聚焦范式(Family-focused model)最后到家庭中心范式(Family-centred model)的變遷。[6]其中,家庭中心范式因被證明能給兒童、家長、家庭帶來最大程度的干預服務收益而備受學者推崇甚至被美國寫進了殘疾人教育法案,成為該法案C部分的重要內容。

至此,早期干預服務領域面對的困難不再是如何教專業人員與兒童一起工作的特定學科的技能,而是如何教他們與家庭一起工作的技能,敦促早期干預服務提供者踐行家庭中心范式,縮小研究與實踐間的差距。為此,學者就如何向兒童及其家庭提供干預服務、提供什么樣的干預服務等問題,展開了大量的研究,提出了不同的實踐操作框架。這些框架都特別強調家長的一個重要角色是兒童的教師,而干預服務提供者的一個重要角色是家長的教師,都把服務的過程看成賦權增能的過程,而把兒童和家庭的功能改善、生活質量改善作為干預服務的結果。[7]美國阿拉巴馬大學特殊教育系主任和教授羅賓·邁克威廉(Robin McWilliam)博士(以前為范德堡大學醫學院和北卡羅來納大學教堂山分校教授)的干預策略嵌入自然環境式⑤(early intervention in natural environments,EINE)模式則最具代表性。

家庭中心早期干預服務范式的服務原則如下:(1)嬰幼兒在熟悉的環境中與熟悉之人的日常互動,作為其練習新習得技能和使用已掌握技能的功能性活動,為兒童提供了有效的學習機會;(2)所有家庭得到必要的強化其優勢的支持與資源,會對兒童的學習與發展產生最大程度的影響;(3)服務提供者基于相互信任、相互尊重、誠實坦率的服務提供者—常規照料者平等關系,為常規照料者提升其育兒勝任力和育兒自信心提供支持;(4)早期干預服務過程必須體現兒童和常規照料者的學習風格和文化信仰,且必須具有動態性和個別化性;(5)個別化家庭服務計劃的結果必須具有功能性,并以兒童和家庭的需求、家長的期望及其所確定的實踐為基礎;(6)首要服務提供者必須及時跟蹤了解家庭變化中的環境、需求、興趣、優勢和訴求,并根據家庭實際提供服務和支持,確保期待的干預結果、設計的干預活動和提出的干預建議與家庭生活相兼容;(7)實施的干預措施必須基于明確的原則、經過驗證的實踐、科學的研究以及相關的法律法規。[8]這些原則是邁克威廉提出干預策略嵌入自然環境式早期干預服務模式的依據。

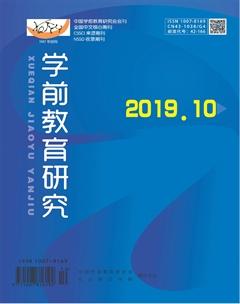

邁克威廉將上述原則轉化成如下干預理念,使之滲透在干預策略嵌入自然環境式早期干預服務模式中:(1)常規照料者影響兒童,而早期干預服務提供者影響兒童的家庭(社區機構)。(2)兒童整天都通過與環境的反復互動分散地學習。(3)兒童需要的是最大程度的干預⑥而不是最大程度的服務⑦。(4)常規照料者對兒童的所有干預發生在干預服務提供者兩次家訪和社區機構訪問之間。(5)兒童無法很好地將從學習情境中習得的技能遷移到日常生活。(6)常規照料者需要有符合自身實際的干預目標(他們不會實施不符合常規、與自身生活沒有直接關系或僅僅根據測驗結果制定的干預措施)(見圖1)。[9]

干預策略嵌入自然環境式早期干預服務模式,簡稱邁克威廉EINE模式,又名家庭中心干預策略嵌入自然環境模式(the FACINATE mode)、[10]一體化模式(the INTEGRATE model)、邁克威廉模式(the McWilliam model)、[11]邁克威廉常規本位早期干預(Routines-Based Early Intervention,RBEI)模式。[12]它是邁克威廉依循證據提出的一種指導早期干預服務提供者向兒童及其家庭提供家庭中心范式早期干預服務的實踐模式。[13]該模式提供了常規照料者在早期干預服務提供者的支持、指導、咨詢與輔導下,通過提高自身利用家庭常規和社區機構常規(如教室常規)⑧進行常規本位干預(Routines-based interventions)的勝任力與自信心,把對兒童的干預機會和兒童的學習機會嵌入每日常規以改善兒童和家庭的功能性結果(即兒童的參與性、獨立性、社會關系以及家庭對日常常規的滿意度、兒童與社區機構常規的契合度)的家庭本位路徑和教室本位路徑(見圖2)。

二、干預策略嵌入自然環境式早期干預服務模式的實踐流程

EINE模式提出了踐行家庭中心早期干預服務范式的五個要素和與之對應的五個具體實踐。其中,了解家庭生態環境(Understanding the Family Ecology)、制定功能性干預計劃(Functional Intervention Planning)、提供一體化服務(Integrated Services)、進行有效的家訪(Effective Home Visits)和協作式社區機構咨詢和輔導(Collaborative Consultation to child care)為實踐要素;而繪制家庭生態圖(Ecomap)、進行常規本位訪談(Routines-Based Interviews)、采取首要服務提供者(Primary Service Provider)服務方法、進行支持本位家訪(Support-Based Home Visits)、提供一體化治療和特殊教學等嵌入教室常規的一體化協作式咨詢和輔導服務(Integrated and Embedded Services)則為相應的具體實踐(見圖3)。[14]

本文將詳細介紹EINE模式的實施程序、操作技術,以及完整實施該模式的有效證據,以期把握早期干預服務領域的發展前沿,推動我國早期干預服務實踐與研究的發展。

(一)繪制家庭生態圖,了解家庭生態環境

1. 家庭生態圖的界定。

家庭生態圖指把兒童、核心家庭成員與大家庭成員、朋友、同事、宗教團體、學校、社會服務機構、社區組織、娛樂機構、衛生保健網絡、法律系統,以及志愿者或擁護者組織,以粗細不等、虛實不同的單向或雙向箭頭連接起來,以可視化形式表示家庭在目前的社會關系網絡中擁有的非正式支持、正式支持以及中間支持狀況的一種圖形。它具有繪制耗時少(一般需要10~15分鐘),易于使用,易于理解,適用于任何大小的家庭、兒童和成人等優點,可用于收集家庭的資源與優勢、制定干預計劃、評估干預效果。繪制家庭生態圖是了解家庭生態信息的一種重要手段,也是傳遞“干預服務面向整個家庭而非僅為兒童個人”理念的一個重要方式。

2. 繪制家庭生態圖的意義。

EINE模式中,繪制家庭生態圖的意義在于:(1)與家庭建立親密關系,為提供家庭本位的服務奠定基礎;(2)適合文化多樣性背景的家庭,消除文化水平的限制;(3)提供家庭的資源、優勢信息,奠定制定個別化家庭服務計劃(IFSP)的基礎;(4)有利于最大限度利用非正式資源,改進自然環境中的服務質量;(5)比對干預開始、轉銜或其他任何時間點的生態圖,可以監控干預取得的進步,測量在時間的推移中家庭系統發生的變化。[15]

3. 家庭生態圖的繪制過程。

早期干預服務提供者通過與家長的非正式交談,確定直系家庭成員和大家庭成員、朋友、鄰居支持等非正式支持資源,娛樂、就業和社區機構支持等中間支持資源,醫生、職業治療師、言語語言治療師、特教教師、服務協調員的支持等正式支持資源,得到非正式支持、中間支持、正式支持的屬性與支持水平(關系的力量)的信息。下面以圖4為例說明家庭生態圖的繪制過程。

首先,確定非正式支持資源。用圓圈代表系統,圓圈內寫人名或團體名,圓圈外用附加信息表示此人(或團體)與家庭和兒童的關系(R)、支持類型(S)及支持頻率(F)。在家庭生態信息的提供者和合作完成者圓圈里標注星號。先把兒童放在生態圖的最中心,然后把核心家庭成員的信息放在周圍,再把大家庭成員的信息放在核心家庭成員的上邊和左邊,把朋友、鄰居的信息放在核心家庭成員的下邊和右邊。其次,確定中間支持資源。把工會、家長協會、教堂、娛樂中心等的支持信息放在核心家庭成員信息的上邊和外邊。第三,確定正式支持資源。把正式支持資源的信息放在生態圖下方部位。最后,確定支持水平、方向以及系統之間的關系。用最粗的線條表示最大的支持,較粗的線條表示較大的支持,而最細的線條表示最小的支持;用虛線表示壓力,鋸齒線表示沖突關系;用箭頭表示支持、能力、興趣或資源的走向。單向箭頭表示單向支持,而雙向箭頭表示雙向支持。

圖4中,小雅位于生態圖的中心,她是一個非常漂亮的35個月大的女孩,7個月時被診斷為腦癱。媽媽安麗與早期干預服務提供者一起完成了她家的生態圖。小雅家的核心家庭成員有爸爸、媽媽、弟弟。大家庭成員有小姨、外公外婆、爺爺奶奶。她家的朋友有小雅和弟弟的朋友、鄰居兼爸爸的朋友。他們還有家長協會的朋友和娛樂中心的教練。這個家庭的成員除得到來自這些資源的非正式支持和中間支持外,還得到來自社區機構醫生、物理治療師、言語語言治療師、服務協調員、特殊教育教師的正式支持。特別需要強調的是,外公外婆是小雅家的壓力源,小雅的媽媽和小姨每周都要帶他們上醫院看病、給他們做家務,而爺爺奶奶是爸爸媽媽以外的重要支持資源。

一般情況下,要滿足兒童或家庭的一種需求或實現一種目標,首先從家庭生態圖中尋找非正式支持資源,在沒有可用的非正式支持資源時才考慮使用正式支持資源。[16]

(二)通過常規本位訪談進行常規本位評估,確定個別化家庭(教室)服務計劃的高質量參與本位目標

鑒于EINE模式假定家庭(教室)常規為早期干預服務提供者、家長(教師)提供了解兒童與其他家人或其他兒童功能狀況的機會,為兒童提供了學習成功融入家庭生活、學校生活和社區生活的必備技能及有意義經驗的自然學習機會和環境。常規照料者使用適當的干預策略使兒童在自然環境(如家庭和教室)中使用熟悉材料與熟悉之人(如常規照料者、兄弟姐妹、其他兒童)一道反復參與家庭常規或教室常規且彼此在常規中反復互動,可以提高兒童的生活參與能力、社會交往能力、擬合教室常規要求或家庭常規要求的能力,最終改善兒童、家庭或教室的功能,提高兒童的社會融入能力、家庭的生活質量(用家長評定的家庭常規滿意度表示)和教室的教育質量(用教師評定的兒童—教室常規擬合度表示)。為此,邁克威廉開發了一個通過個別化地評估兒童在每個家庭常規或教室常規的表現現狀(用參與常規的現狀、獨立完成常規的現狀、常規中的社會交往現狀)以及家長或教師對改變兒童功能的期望程度(家庭常規滿意度、教室常規擬合度)等,來收集兒童、家庭和教室與兒童發展有關的優勢、資源、家長(教師)的關切事項和優先關切事項等信息,獲得個別化家庭(教室)服務計劃的功能性目標以制定針對性強的有效干預方案的工具,即常規本位訪談(Routine-Based Interview,RBI)。[17]

1. 常規本位訪談的界定。

常規本位訪談是EINE模式中的家庭本位干預和教室本位干預的核心所在。它是一種以參與理論(engagement theory)、家庭系統理論和生態系統理論為基礎的半結構化訪談,為期約2個小時,由早期干預服務提供者對常規照料者進行。訪談從詢問并記錄常規照料者的主要關切事項(concerns)(即家長或教師在日常家庭生活或學校生活中關切的事情)開始,然后圍繞一整天的家庭或教室常規展開。追蹤提問每個常規時,評估和收集其他家庭成員(或其他兒童)做什么、學前特殊兒童做什么(用參與性、獨立性和社會關系三個指標表示常規表現情況)、家長對每個常規的滿意度或教師對兒童與教室常規要求的擬合度判斷等方面的信息即兒童在常規中的功能現狀。⑨在所有的常規訪談完后,詢問家長或教師期望兒童6個月后能做什么。訪談的過程是臨床評估兒童和家庭或教室的常規、資源、功能,收集功能性任務要求即常規要求、需求(兒童與常規要求的擬合度)、關切事項及其優先順序(concerns and priorities)的信息,最終將家庭(教室)的優先關切目標轉化為個別化家庭(教室)服務計劃的高質量參與本位目標即功能性結果⑩、形成干預框架的過程。因此,常規本位訪談既是收集家庭(教室)需求與優先結果(或目標)的工具,也是詳細描述兒童、家庭和教室功能的手段,更是評估和測量家庭生活質量或教室教育質量的方法。其基本流程為報告家庭或教室關切事項(家長或教師)—報告家庭常規或教室常規(家長或教師)—討論常規(訪談者和家長或教師,訪談者提問題、給家長或教師相關信息但不給建議)(家長或教師)—得到非正式的功能性目標(家長或教師)—得到個別化服務計劃(家庭或教室)的功能性目標(訪談者)。[18]

2. 常規本位訪談的步驟和質量指標。

從1992年伊始,常規本位訪談經過二十多年的發展,已經形成了明確的訪談階段與步驟(見表1)和完善的質量指標(見表2)。

3. 基于常規本位訪談確定個別化家庭(教室)服務計劃的高質量參與本位目標即功能性結果。

研究發現,個別化家庭(教室)服務計劃的目標通常達不到高質量標準,它關注的往往是兒童而非整個家庭,既沒有功能性也沒有意義性,更不考慮自然環境,缺乏判斷何時達成的具體規定和可測量標準。[19]質量不高的目標會導致干預無效因而非常有必要加以提高。麥考密克(McCormick)和同事探索了常規本位訪談在改善個別化家庭服務計劃的功能性目標即參與本位目標中的作用,發現與依據傳統方法制定個別化家庭服務計劃的對照組相比,基于常規本位訪談開發個別化家庭服務計劃的實驗組生成的結果更多、更好、功能性更高,家長對開發過程的滿意度更高。[20]博阿維達(Boavida)、阿吉亞爾(Aguiar)和邁克威廉發現專業人員參加了實施常規本位訪談的培訓后書寫的個別化家庭服務計劃的參與本位目標質量提高了大約3個標準差。[21]他們的準實驗研究揭示,接受在職培訓的專業人員一年后確定的個別化家庭服務計劃目標質量顯著高于對照組。[22]而對個別化教室服務計劃的目標質量目前尚缺初步的研究數據。

這些研究初步證明,常規本位訪談是獲得高質量參與本位目標(即功能性結果)并據此制定個別化早期干預計劃的有效方法。它給早期干預服務提供者提供了重新聚焦其專業活動的結構,有助于他們與家庭(教師)建立更好的聯系、采取更有意義的干預措施。

(三)采取首要服務提供者服務方法,制定由首要服務提供者為家庭(教室)提供一體化服務的個別化服務計劃

EINE模式在把干預定義為和兒童一起度過大量時間的人(如家長和社區機構照料者)提供給兒童的自然學習機會、把服務定義為專業人員間歇性提供的短期支持的基礎上,將專業人員的支持直接改變兒童發展的傳統早期干預路徑(虛線表示),演變為專業人員通過采用跨學科服務方法增進家長實施嵌入家庭常規干預的勝任力與自信心進而影響兒童結果的家庭路徑,以及教室情境下教師通過實施嵌入教室常規的干預措施和特殊教學影響兒童積極結果的教室路徑(見圖1)。特別強調采用首要服務提供者服務方法(Primary Service Provider Approach,簡稱PSP Approach),即首要服務提供者在結合綜合服務團隊的集體知識、技能和資源的基礎上,代表早期干預服務團隊向家庭(教室)提供指向功能的更有效、更全面的評估、干預和支持等綜合服務即一體化的服務,來滿足兒童、家庭和教室的需求,促進兒童、家庭和教室功能的發展。

需要特別說明的是,首要服務提供者服務形式中,早期干預服務團隊即跨學科服務團隊(The Transdisciplinary Team),由來自特殊教育、兒童發展、社會工作、心理學、醫學、物理治療、言語語言治療等多個學科領域的專業人員、服務協調人員和家長(教師)組成。其中,專業人員團隊是國家、地方層面的早期干預服務辦公室根據所在地區早期干預服務專業人員數據庫信息和這些專業人員的個人申請,組建而成的一支旨在服務于本地區參與學前特殊兒童早期干預服務項目的家庭(教室)的專業人員隊伍。該團隊成員通過定期開會,共享學科和專業知識、技能和干預策略,集中跨學科知識、技能和資源等方式相互學習、共同工作,由一名團隊成員作為主導服務者為一個家庭(教室)提供綜合性服務,其他成員通過聯合進入家庭(教室)的形式為首要服務提供者提供指導、咨詢和輔導,所有成員共同承擔實施個別化(家庭或教室)服務計劃的責任,集合一個服務團隊的力量幫助家長(教師)使用具體干預措施達成兒童、家庭(教室)的所有結果。這種協作服務持續到家庭(教室)參加的早期干預項目終結為止。保證跨學科團隊成功服務的因素包括尊重家長和教師,傾聽家長、教師和團隊其他人員,積極展開相互教育,營造坦誠溝通的氛圍,致力跨學科協作,有計劃地進行頻繁溝通,做好評估和干預計劃。[23]

1. 首要服務提供者服務方法。

首要服務提供者服務方法又稱跨學科服務方法(the transdisciplinary approach),是基于克服多學科服務方法(the multidisciplinary approach)的缺點{13}發展而成的服務方法。它由一名早期干預服務提供者負責家訪或社區機構訪問(如教室輔導),并為兒童和家庭(教室)提供資源、信息等方面的綜合性服務即一體化服務(integrated services)。[24]這種服務方法具有如下特點:(1)尊重兒童的學習規律;(2)圍繞家庭(教室)的功能性需求制定計劃;(3)使家長或社區機構照料者與首要服務提供者建立密切關系;(4)盡可能高效地使用專家;(5)最有效地利用有限的資源。其優勢為:(1)家庭或社區機構得到某個相對固定的服務提供者的支持而無須認識多個服務提供者;(2)使兒童和家庭的計劃具有協調性;(3)家庭或社區機構每周只接待一次訪問;(4)服務提供者,尤其治療專家,能為更多家庭或社區機構服務;(5)降低服務系統的成本,使更多的家庭(教室)能靈活地得到更好的服務;(6)兒童的服務效果至少與多學科模式相同,但家庭(教室)服務效果好于多學科模式,極大地降低了家庭(教室)服務成本。[25]

2. 首要服務提供者服務形式的決策。

如圖5所示,選擇首要服務提供者服務形式發生在家庭和兒童的干預結果確定之后,干預團隊需要決定誰成為特定家庭的首要服務提供者、首要服務提供者要支持家長(教師)實現兒童和家庭的每個結果需要誰輔導、以什么形式提供什么程度的輔導等決策,并將它們寫進個別化家庭(教室)服務計劃。[26]

(1)決定首要服務提供者。

教育工作者、兒童發展專業人員等多面手(generalist)或者職業治療師、物理治療師、言語語言病理學家等專家(specialist)都可以成為首要服務提供者。早期干預服務團隊,基于對擬服務的家庭(教室)相關因素(如優先結果、動力、時間表)、兒童相關因素(如診斷、需求、主要活動地點、動機)、環境相關因素(如日常環境屬性、安全性、家庭或教室地理位置)、服務提供者相關因素[如在服務家庭(教室)數量、興趣或專業匹配性]等多種因素的考慮,指定特定家庭(教室)的首要服務提供者,并將其寫進個別化家庭(教室)服務計劃,使之發揮支持者、輔導者和指導者的作用。原則上,服務團隊中除服務協調員外的任何一個成員都可以成為首要服務提供者。若需要更換首要服務提供者,由早期干預服務團隊召開會議決定。[27]

(2)決定首要服務提供者的輔導專家與輔導強度。

早期干預團隊在確定了特定家庭(教室)的特定首要服務提供者之后,需要根據首要服務提供者支持家長(教師)實現每個結果需要的輔導程度,決定輔導專家及其提供的輔導強度。團隊先基于首要服務提供者自己或團隊成員的判斷確定其需要的輔導,再基于學科與能力確定輔導專家,最后基于首要服務提供者和家長的需求與自信心確定輔導專家多長時間家訪一次(輔導強度)。

以表3所示的功能性結果清單為例。在結果1上,首要服務提供者若是一名經驗非常豐富的早期干預服務提供者,就不需要言語語言病理學家的幫助,完全可以通過自己的獨立家訪支持家長;若是一名剛剛走出校門并不知道如何處理這個問題的新手,則非常需要團隊中的言語語言治療師的輔導。這種輔導往往以言語語言治療師與首要服務提供者的聯合家訪形式展開。對結果2~7分別完成上述三步后都會得到相應的服務決策。要把和誰一起聯合家訪、多長時間聯合家訪一次寫進個別化家庭服務計劃。

需要注意的是,輔導專家的家訪(教室訪問)服務往往具有間隔性,而首要服務提供者的家訪(教室訪問)服務具有持續性,即一個家庭(教室)的首要服務提供者以聯合家訪(教室訪問)和單獨家訪(教室訪問)適當結合的方式始終為個別化家庭(教室)服務計劃中的所有目標提供支持,在不同目標上提供輔導的專家可能不同,但他們不能單獨訪問家庭(教室)。在進行上述服務決策時,需要警惕缺乏自信心或迎合專家的首要服務提供者、難以放權的專家、把服務和干預混為一談的專家。

(3)確定獨立家訪(教室訪問)和聯合家訪(教室訪問)頻率,選擇首要服務提供者服務形式。

聯合家訪(教室訪問)是團隊其他專家輔導首要服務提供者的主要機會。在聯合家訪(教室訪問)中,輔導專家與首要服務提供者一道進行評估、提出干預建議、示范并給予適當反饋。首要服務提供者提出問題、確保家長(教師)理解、確保專家理解、做筆記和處理中斷。輔導專家主要圍繞與常規中的功能相關的需求輔導,確定影響常規本位需求的問題、提供加強家長(教師)干預能力的信息、提高家長(教師)和首要服務提供者的勝任力和自信心。

通常情況下,默認首要服務提供者每周家訪(教室訪問)一次(也可以根據實際情況進行合理的調整),與專家的聯合家訪(教室訪問)在特定服務開始時較為頻繁,隨后可能變為每1~3個月一次,而且,多面手(Generalist)、專家(Specialist)都要提供獨立服務和聯合服務,存在兩種服務分配形式。其一是多面手、專家都用大量時間(占3/4的服務時間)提供獨立服務,而只用1/4的時間提供聯合服務(適合于專家資源充分的情況);其二是多面手服務分配不變,而專家要用3/4的時間提供聯合服務而僅用1/4的時間提供獨立服務(適合于專家資源稀少的情況)。[28]因此,干預團隊決定如何讓多面手和專家提供獨立服務和聯合服務,完全取決于多面手和專家的資源狀況以及家庭(教室)的需求狀況。

(四)采用支持本位家訪方法提供家庭本位一體化服務,提高家長實施嵌入式干預的能力與自信心

基于個別化服務計劃中參與本位結果優先順序清單,選擇好首要服務提供者服務形式后,早期干預服務提供者(首要服務提供者和聯合家訪專家)就要根據個別化服務計劃分別展開進入家庭(教室)的服務。

1. 支持本位家訪的概念。

首要服務提供者服務形式與家庭中心最佳實踐的興起,[29]使大多數以兒童為主要服務對象的臨床本位玩具袋入戶型家訪服務形式(即首要服務提供者使用自己攜帶的玩具袋直接干預兒童),[30]轉變為以家長、照料者和整個家庭為主要服務對象的支持本位家訪服務形式。[31]前者忽視了兒童與其家庭相互關聯的復雜需求,假定家訪時間是兒童的真正學習時間,使用專家輔導技術,具有專業人員驅動性、治療取向性和專制性;后者則在重視與整個家庭建立合作型伙伴關系的前提下把提供情感、物質和信息支持視作家訪的主要服務內容,具有家庭驅動性、支持取向性和家庭中心性。[32]情感支持定義了首要服務提供者與家長互動的方式和談話的內容,其精華內容包括首要服務提供者的激勵性、肯定性、回應性、整體家庭定向性、友好性和敏感性。物質支持包括設備與物資支持、財政支持。信息支持包括家庭最想知道的四類信息:兒童發展的信息(包括目前年齡能做什么、接下來將會做什么)、兒童障礙的信息、服務和資源的信息(包括現在和將來的服務)以及能為兒童做些什么的信息。[33]

因此,支持本位家訪是首要服務提供者在每周為家庭、家長和兒童提供的一次支持中,在保障有情感支持和達成目標的物質支持的基礎上,使用指導策略(coaching strategies)(觀察、傾聽、反思、示范、反饋、解決問題)進行家長教育,增加家長與兒童的積極互動機會與學習機會,給家長和其他家人提供包括干預信息在內的各種信息支持和情感支持的賦權增能活動。這種家訪的重點不再是首要服務提供者—兒童互動而是首要服務提供者和家長就家長和兒童如何互動展開的互動(首要服務提供者、家長、兒童的三元互動),即首要服務提供者使用適當的輔導和成人教育策略幫助家長用適當的方式和策略(家長需要學習的最常見的干預策略主要有隨機教學、強化和時間延遲)教導和干預兒童。故而,首要服務提供者每次家訪時,除了與家長交談之外,大部分時間仍然要直接干預兒童,以便向家長示范干預策略、評估兒童能做什么(用于提出相關建議)、表達自己對兒童的喜愛。[34]

2. 實施支持本位家訪的指導框架。

為了使家訪服務順利展開,邁克威廉開發了一個包含了范德堡家訪腳本(The Vanderbilt Home Visit Script)、八步驟示范法(The Eight Steps of Modeling)和三級服務支持模型(He Three-Tier Model)在內的家訪服務指導框架,指導首要服務提供者如何與家長交談、如何向家長提供符合需要的支持、如何向家長示范干預策略。

首要服務提供者不可能在一次家訪中完成所有步驟,但上表至少說明兩點。第一,家訪期間首要服務提供者要忙于很多事情,很難想象若沒有每周的家訪何來合理的支持。第二,7個引導性問題和3個追蹤性問題的結合,能引導首要服務提供者和家長、兒童展開良好的三元互動,保證首要服務提供者隨時為兒童和家長提供適當的支持。

范德堡家訪腳本是指導首要服務提供者與家長展開交談、讓家訪服務順利展開的一個工具。首要服務提供者在做到通過4個E(Ears——傾聽、Elicit——提問、Empathize——同理、Encourage——鼓勵)向家長提供情感支持的基礎上,提出7個引導性問題并對每個引導性問題提3個追蹤性問題,和家長展開討論,為家長提供相關信息(包括物質支持方面的信息)、解決問題的方法,以及技術示范等信息支持(見表4)。4個E和提供信息、解決方案和演示,奠定了整個家訪的情感支持和信息支持基調。[35]

八步驟示范法是一個敦促家長參與示范并在與兒童的日常互動中使用示范的策略、避免與家長的互動陷入“示范—祈求”的怪圈( the model-and-pray approach),達到示范的目的、提高示范效果的工具。它包括:(1)與家長談談相關干預建議;(2)問家長要不要演示;(3)告訴家長要演示什么;(4)演示;(5)告訴家長演示了什么并指出結果;(6)問家長要不要自己試一試;(7)看著家長嘗試;(8)表揚家長并給予適當的矯正反饋。{15}

三級支持模型主要關涉首要服務提供者如何根據家長的興趣,包括學習用于兒童的特定策略或技巧的興趣,量身提供哪種層級的支持的問題(見圖6)。

第一層級的支持是常規家訪提供的支持,侵入性最小,首要服務提供者向家長提出建議,然后,與家長一起提問“這一水平的支持對家長實施干預或改善兒童在每個結果上的表現有效嗎?”,答案若是肯定的,則繼續對所有的IFSP目標提供這一層級的支持,即提供有關建議。若在一個或一個以上的目標上,答案是否定的,就要提供書面的或符號形式的干預程序(可視化的日程安排或任務分析),這對不懂首要服務提供者語言的家長非常有幫助。若家長和首要服務提供者雙方一致認為這一層級的支持無效,則提供侵入性更高、強度更高的支持,即表現反饋。表現反饋{16}就是首要服務提供者向家長就其行為提供系統的信息。提供表現反饋時,需要考慮三個維度:(1)制定檢核表:該表列出干預兒童的步驟,提供反饋的平臺,監督家長的表現,了解干預是否按計劃進行。(2)首要服務提供者使用檢核表:首要服務提供者使用檢核表觀察家長演示自己不在場的一星期他要如何干預兒童,根據檢查列表提供具體的反饋。(3)家長使用檢核表:家長使用檢核表進行自我監控。首要服務提供者通過使用檢核表進行家長觀察、給予家長反饋、支持家長自我監控,可以實現家長需要的第三層級的支持。通過表現反饋進行的家長培訓是對家庭的一種高強度的支持,僅適用于那些更容易、侵入性更小的策略不起作用的情況。[36]

3. 支持本位家訪的有效性實證研究。

首要服務提供者忠實地實施指導策略以及上述家訪框架,能確保首要服務提供者—兒童—家長的三元互動,從而提高家長在自然發生的常規中實施支持兒童發展的有效干預方案的勝任力與自信心。[37]索爾茲伯里(Salisbury)等人研究發現,首要服務提供者在得到團隊的持續支持時,在整個家訪期間能利用一系列的指導策略,在接受培訓、反思實踐、解決有關實施的問題之后使用指導策略的信心更大。[38]黃(Hwang)、蔡(Choa)和劉(Liu)比較支持本位家訪服務形式和傳統家訪服務形式的有效性時發現,干預實施3個月和6個月時,支持本位家訪服務形式在促成兒童功能性結果、達成家庭選擇的兒童目標上比傳統家訪服務形式更為有效。[39]

總而言之,首要服務提供者可以在干預團隊專家的支持、輔導、指導下提升其支持家庭和家長的勝任力與自信心,從而在信任與尊重的關系中通過指導式家長教育提升家長實施干預策略的勝任力與自信心,將家長變成干預的主力,提高家訪的有效性。

(五)采用指導策略提供教室本位一體化協作式特殊輔導服務,提高教師的嵌入式干預能力

這是EINE模式提出的最后一個實踐成分和具體實踐措施(見圖3)。參加早期干預項目的兒童在0~3歲之前,雖然大量時間在家里度過,但也有部分可能在其他早期干預機構接受其他早期干預服務,而3歲以后的兒童,除在家生活外,已經需要進入幼兒園生活。但不論何種情況,若兒童每周在早期干預機構、托兒所和幼兒園等社區機構度過15小時以上,家庭的首要服務提供者也要訪問兒童所在的這些社區機構,采用指導策略進行協作式輔導,提升社區機構教師滿足所照料兒童需求、實施嵌入教室常規干預的能力和自信心。[40]為教師提供輔導的首要服務提供者都被稱為專家,他們可以是家訪中的多面手、職業治療師、物理治療師和言語語言病理學家(這些專家采用跨學科模式在其他團隊成員的支持下通過定期會議、成員間的相互咨詢和輔導,以及聯合服務等方式進行專業發展)。[41]研究表明,專家在從最為隔離到最為一體化的服務連續譜上所提供的從隔離式一對一干預服務、隔離式小組干預服務、教室中一對一干預服務、團體活動、常規中的個別化干預服務到純粹性輔導等六種干預服務中,對兒童進行常規中的個別化干預服務最為有效。原因在于使用這種服務方法時,專家在教室常規中可以隨時加入兒童從事的任何活動并向教師示范如何干預兒童,使教師學會在專家的兩次訪問間隔期間如何把干預嵌入在兒童的教室常規,同時,專家從教師那里知道在教室情境下怎樣最好地對待兒童。[42]

專家提供成功嵌入教室常規的一體化特殊輔導服務需具備如下要素:(1)應與教師就期望進行溝通,討論專家在場時彼此期望對方做些什么。(2)應建立最大限度地發揮影響且能將無意破壞減到最小的基本規則。如專家留在教室,至少有一位教師要觀摩專家正做的事情;若有必要應適當調整教室常規使之適應專家,但專家不能破壞現有教室常規。(3)應具有謙遜的態度。表現為尊重教師大量時間和兒童在一起的事實以及自己身處教師和兒童主場的事實。(4)應與教師溝通所要使用的方法。(5)應使用干預團隊通過常規本位評估得到的功能性目標。(6)應采用協作式輔導與教師一起決定問題和解決方案、決定方案是否有效。[43]

需要說明的是,專家進入教室的協作式咨詢、輔導和指導策略與框架應該類似于首要服務提供者的家訪指導框架與咨詢、輔導和指導策略,因為這兩種支持服務都是依照常規照料者基于RBI獲得的參與本位功能性目標制定的個別化服務計劃展開的,其目的都是尋找更詳細的規范,讓照料者參與進來,幫助照料者學習新的信息和技能,進而幫助照料者支持兒童的發展,即通過提高教師的教學能力和家長的育兒能力,最終促成兒童對自己的不同生活環境(如家庭、教室)的最大程度的參與,達到個別化服務計劃中的功能性目標。因此,專家除了與教師有一部分時間交談外,仍然用大部分的時間直接干預兒童,以便為教師提供示范和為提出適當的建議進行評估。

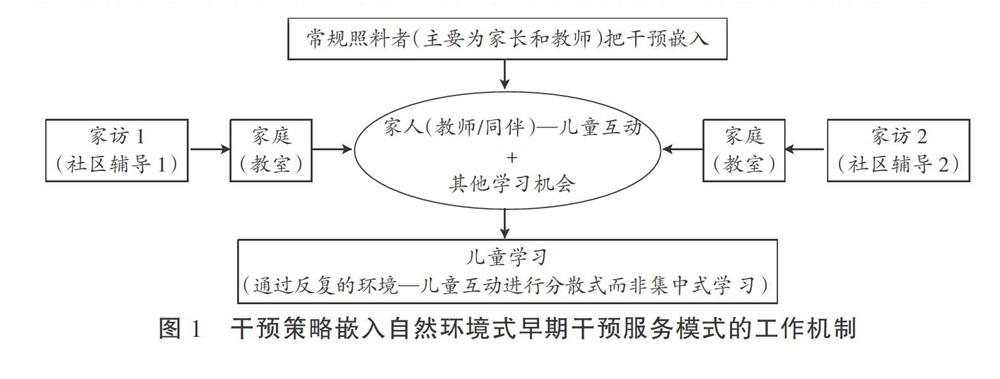

專家基于專家—兒童—教師的三元互動對教師展開的嵌入教室常規干預的教學指導可以通過開始階段、共同參與階段、發展階段的反復循環實現。其中,指導開始階段,包括觀察、問題解決和反思。專家觀察教師在教室常規中教師—兒童互動時的所作所為,以了解干預的有效之處并決定如何支持兒童進一步參與常規、決定輔導和指導教師的起點(教師和兒童的當前狀態)、設定教師的角色、促使教師積極參與教室常規、了解兒童參與教室常規情況的最新信息、設定準確的干預目標,從而在解決問題時討論干預什么、從何處開始干預、如何開始干預。共同參與階段,包括直接教學和示范。專家直接教學和演示的內容是專家和教師討論并確定的最適合特定教室常規的行動計劃。繼最初觀察后,專家作為一個積極的參與者加入到教師的教室常規,向教師解釋和演示教師在教室常規中應該做什么、為什么做、怎么做。若要教的干預策略是新策略,專家還要解釋這種策略怎樣支持兒童參與教室常規、教師應在何時使用該策略、怎樣使用該策略,然后演示其用法,解釋自己正在做什么,并給教師提問的機會。直接教學和演示的重點是提高教師在某種教室常規中使用具體干預策略的勝任力與自信心,因而必須在教室常規中展開。這一步驟可能需要提供干預策略的書面或符號材料、直接示范或視頻示范、角色扮演等教學支持。滲透在教室常規中的直接教學和演示,通過讓教師選擇教室常規、材料、演示類型并討論教師在所演示策略方面的知識與經驗,促使教師積極參與。發展階段,包括練習和反饋。教師和兒童在專家的指導、觀察以及反饋(建議、提示、反思性提問或鼓勵)下獲得練習新技能和新策略的機會,這樣的教師—兒童互動也為專家提供了發展咨詢、輔導技能的機會。教師和兒童在教室常規中互動時,專家指導教師使用表現反饋策略或個人反思策略,基于教師的反饋建議教師應該繼續做些什么和改變些什么,反饋兒童對教師干預策略的回應情況,隨時加入到常規與教師和兒童輪流互動中,讓教師觀察自己如何在同一常規中使用不同的干預策略,觀察教師和兒童重復自己示范的活動。發展階段結束后,重新返回到開始階段,進行新的觀察、問題解決和反思,接著依次進入共同參與階段和發展階段,在這樣的周而復始、循環往復中,專家的咨詢、輔導和指導能力與教師的教育干預能力相生相長,兒童的學習機會也變得越來越有意義(見圖7)。[44]

采用指導策略協作咨詢和輔導教師的有效性已為研究所證實。[45]賈亞拉曼(Jayaraman)等人研究了社區機構到訪專家與教師的指導性對話(coaching conversations),發現到訪專家在使用所推薦的指導策略上有很大變化,他們花在提出促進反思的問題、分享觀察結果、共同參與制定計劃上的時間最少(雖然這些策略對他們與教師協作實現共同商定的目標至關重要),但能頻繁使用言語和非言語的肯定,能與教師頻繁地分享信息。[46]克諾齊(Knoche)、庫恩(Kuhn)和尤姆(Eum)的調查研究發現,教師和家長認為接受專家輔導后自己在兒童發展知識、促進兒童發展的能力、作為一名團隊成員的準備性等方面有了很大改善,而且心胸變得更加開闊、認同感變得更加強烈、毅力變得更加持久、自我形象變得更加良好。[47]

綜上所述,干預策略嵌入EINE模式強調首要服務提供者在干預團隊的支持、輔導和指導下與常規照料者一起工作,通過提供情感支持、物質支持和信息支持等支持服務,增進常規照料者為兒童提供最佳學習機會的能力與自信心,使兒童在反復的環境互動中通過分散式學習實現個別化家庭(教室)服務計劃中的參與本位目標即功能性干預結果,實踐實施程序具有邏輯性、連貫性和步驟性。

三、實施干預策略嵌入自然環境式早期干預服務模式的質量監控

早期干預服務提供者實施EINE模式早期干預服務的質量如何,可以從實施質量、實施效果及實施有效性三方面加以衡量。

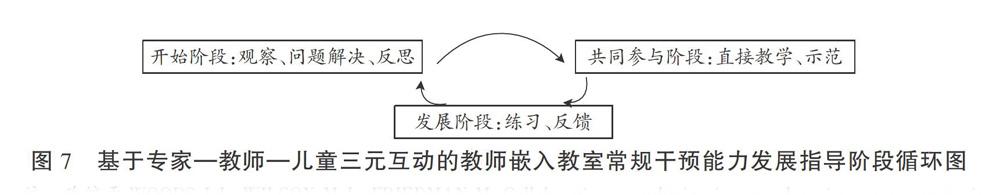

(一)實施質量與實施效果監控流程與監控工具

早期干預服務提供者是否正確實施以EINE模式展開的早期干預服務、實施是否達到預期效果,主要通過形成性評價和終結性評價的有機結合來監控(見圖8)。

1. 形成性評價及其工具。

對EINE模式早期干預服務實施質量的形成性評價主要監控具體實踐過程的實施質量,監控工具目前主要有檢核表(Checklists)和自然環境下家庭服務評估表(the Families in Natural Environments Scale of Service Evaluation, FINESSE II)兩種。

(1)檢核表。

檢核表是EINE模式早期干預服務的支柱和培訓平臺,EINE模式下所有實踐都有檢核表,如繪制家庭生態圖檢核表、常規本位訪談檢核表、支持本位家訪檢核表等。每個檢核表規定了早期干預服務提供者應該采取的行動,確保干預服務在提供證據本位重要技能的同時仍為特定學前特殊兒童、家長或教師留下個別化的空間,用于引導和查看行為,包括自我檢查。[48]檢核表上每個條目實施正確性記分標準為觀察到、部分觀察到、沒有觀察到或不適用。收集檢核表數據需要對干預服務提供者個人執行的任務進行密集的觀察。整個檢核表上85%的條目計分為“觀察到和適用”為實施達標標準,而連續兩次觀察結果中85%正確為保持標準。

在早期干預服務提供者實施EINE模式的服務培訓中,經科學驗證為有效的培訓方法是督導觀

察被培訓者的實施情況并給予反饋。例如,里德(Reid)和同事研究了基于檢核表表現的培訓效果:10名督導接受觀察直接服務提供者表現和提供針對性反饋的培訓后,給出的反饋都符合標準。[49]杰羅姆(Jerome)等人用檢核表比較智力障礙者直接護理人員分別接受單純的在職培訓和帶有反饋的在職培訓后的數據收集準確性,發現3個護理人員數據收集準確性都有所改善。[50]佩龍(Perron)等人發現對碩士研究生進行溝通技能教學培訓后,干預組和對照組在溝通技能的數量和類型上沒有差異的原因在于督導用空白表格而非檢核表給干預組提供反饋。[51]

(2)自然環境下家庭服務評估量表(FINESSE)。

相對于用檢核表提供督導反饋的評估模式,自我報告式自然環境下家庭服務評估量表(FINESSE II)效率更高。它有早期干預服務提供者版和家庭版兩種。前者描述了19個實踐,讓早期干預服務提供者在7點量表上對自己的實際做法和理想做法進行評分,從而得到實際實踐與理想實踐的差別分數。該工具也因此被稱為差別性工具。第二版包括多個早期干預維度,如通過干預計劃(早期干預服務提供者決策對家庭決策)從如何描述項目(服務與支持)到服務提供(直接為學前特殊兒童提供服務的早期干預服務提供者與給照料者提供咨詢和輔導的早期干預服務提供者)。后者由家長評定。兩者都可用于監督早期干預服務提供者提供的服務質量,制定專業發展計劃、判斷專業發展的有效性。[52]

2. 近端終結性評價及其工具。

終結性評價主要監控EINE模式的實施效果,包括近端與遠端兩種監控形式。

早期干預服務提供者若能忠誠地實施EINE模式與實施前相比,必將給學前特殊兒童及其家庭帶來如下方面的近端改變:(1)目標的功能性和意義性更高;(2)目標達成衡量標準的意義性更高;(3)目標達成數據的真實性更高。衡量這些近端終結性變化結果的工具有目標達成量表(Goal Attainment Scaling, GAS)和修訂版家庭結果量表(the Family Outcomes Survey Revised Version, FOSR)。

(1)目標達成量表。

目標達成量表(Goal Attainment Scaling, GAS)是一個從-2到+2的5點李克特評定量表。0=達成了計劃中規定的預期目標及其泛化和保持標準,-1=低于預期目標但仍有一定程度的改善,-2=幾乎從基線值沒有變動,+1=比預期好一些,+2=比預期好很多。EINE模式的早期干預服務計劃都有非常明確的目標達成量標準,很容易對目標的實際達成情況進行從-2,-1,0,+1,+2的賦值。對于家長確定的6~12個目標,早期干預服務提供者和家長一起討論并用GAS定期評估進步。目標達成計為0分時,家長可以選擇繼續干預或終止當前目標而開始干預新目標。若想繼續干預當前目標,就要為達到+1或+2而努力。[53]

(2)修訂版家庭結果量表。

修訂版家庭結果量表是一個用于評定家庭從EINE模式早期干預服務經歷中是否受益的工具。它由家庭結果(A)(Family Outcomes)和干預服務有益性指標(B)(Helpfulness of Early Intervention)兩部分組成。A部分由了解學前特殊兒童、知道家庭權利、幫助學前特殊兒童發展和學習、擁有支持系統、走進社區5個家庭結果(共24個條目)構成,關注家庭在學前特殊兒童教育和干預上需要的支持程度。對每個條目根據從“1=根本沒有”到“5=完全”的5點李克特量表上計分。B部分由知道家庭權利、表達學前特殊兒童需要、幫助學前特殊兒童發展與學習等3方面(共17個條目)的服務有益性指標構成,根據過去一年中早期干預服務對家長和家庭的幫助程度(從“1=根本沒有幫助”到“5=非常有幫助”)的5點李克特量表對各條目評分,關注早期干預的有益性程度,反映了家庭將結果歸因于服務提供者提供的EINE模式早期干預服務的程度。[54]

3. 遠端終結性評價及其工具。

早期干預服務提供者有效實施EINE模式早期干預服務除了達成服務計劃中的目標(包括兒童目標和家庭目標)、實現家庭結果等近端目標外,還應該給兒童、家長、家庭、教師、教室的功能、生活質量、教育教學質量帶來改變。衡量這些遠端改變的工具包括家庭版和教室版參與度—獨立性—社會關系量表(MEISR,CLAMEISR)以及邁克威廉家庭生活質量量表(FaQoL)。

(1)家庭版和教室版參與度—獨立性—社會關系量表(MEISR,CLAMEISR)。

EINE模式早期干預服務的實施以學前特殊兒童有良好的功能、家長和教師有良好的教育教學能力為長遠目標,使用分別由家長和教師評分的家庭版參與度—獨立性—社會關系量表(Measure of Engagement,Independence,and Social Relationships,MEISR)和教室版參與度—獨立性—社會關系量表(Classroom Measure of Engagement,Independence,and Social Relationships,CLAMEISR),可以得到相應的評價指標。家庭版參與度—獨立性—社會關系量表用于評估兒童在家庭常規中的功能性表現,涉及睡醒、吃飯、穿衣、如廁、外出、與人玩耍、自己玩耍、午睡、洗澡、戶外活動、睡覺、常規過渡等14個家庭常規活動。讓家長對兒童每天在每個活動中的功能水平或行為表現從由“1=從未看到兒童做這種活動(還沒有),2=不時看到兒童做這種活動(有時),3=經常看到兒童做這種活動(經常)或過去經常看到兒童做這種活動,現在已經能做超出這個活動的活動了(超出)”構成的3點李克特量表進行評分。各條目按照功能領域(參與、獨立、社會關系)、發展領域(適應、認知、溝通、運動和社會)、干預結果(積極社會關系、習得和使用知識與技能、采取滿足需求的行動)三個領域進行編碼。以正常發展兒童在特定家庭常規中出現特定技能或行為的年齡(用月表示)為參照標準,用某一年齡段兒童常規內完成每個領域下的活動完成百分數(兒童在每個常規獲得3分的活動項數/該常規下每個領域下所有活動項數×100%)和跨常規活動完成百分數(兒童在所有常規下獲得3分的每個領域下的活動項數/所有常規在每個領域下的所有活動項數×100%)的變化,表示兒童在參與能力、獨立能力、社會關系能力等功能性能力上取得的進步,在適應能力、認知能力、溝通能力、運動能力和社會能力等認知能力上取得的進步,在積極社會關系、習得和使用知識與技能、采取滿足需求的行動等干預服務結果上取得的進步。[55]

教室版參與度—獨立性—社會關系量表,用于評估兒童在教室常規中的功能性表現,涉及的教室常規有到校、音樂、上衛生間、戶外活動、洗手、圓圈時間、吃飯、刷牙、講故事、午睡、自由活動、離校等。該量表各條目的編碼方式與計分方式完全與家庭版類似,用學前特殊兒童在每個常規中能完成的技能百分比或在所用常規中能完成技能的百分比表示兒童對功能性領域、認知領域和干預結果領域各類能力的掌握程度,并使用比例變化評估早期干預服務帶來的變化。[56]這些指標也可以從一個側面反映早期干預服務提供者實施EINE模式對家長、教師的家庭育兒質量和教室教育教學質量帶來的改變。

(2)邁克威廉的家庭生活質量量表(FaQoL)。

提高家庭生活質量(FQoL)是EINE模式早期干預服務的一個重要的遠端結果,不同測量系統對家庭生活質量有不同界定。[57]邁克威廉等人開發的家庭生活質量量表(FaQoL)的因素結構具有文化差異性。美國人群中使用時由如下四個因素構成:獲取信息和服務、學前特殊兒童功能、整體生活滿意度、家庭關系。其中,前兩個因素受早期干預影響,而后兩個因素則非常穩定,早期干預對它們并沒有帶來實質性改變。它在西班牙人群中使用時則由三個因素構成,[58]而在我國人群中的因素結構還有待檢驗。

綜上,要全面監控早期干預服務提供者實施EINE模式早期干預服務的質量與效果,需要完成實踐評分、檢核表、目標達成評分、家庭(教室)近端和遠端結果評分、學前特殊兒童功能評分等6類測量。

(二)實施干預策略嵌入自然環境式早期干預服務模式的有效性證據

修斯-斯科爾斯(Hughes-Scholes)等人評估了澳大利亞早期干預服務提供者完整實施這種早期干預模式的實踐。該研究有5位首要干預服務提供者和9個早期干預服務家庭參加,評估了在接受該模式培訓之前和培訓后6個月時,這些專業人員對該模式的認識和理解、在家訪和教室輔導期間實施該模式的自信心、家訪能力和教室輔導能力,還評估了實施該模式干預期間常規本位訪談的質量和參與本位個別化家庭服務計劃目標的質量,并深入訪談了他們對實施該模式各實踐程序的看法。結果表明,接受培訓后首要服務提供者的模式認識與理解能力、實施自信心和家訪能力有顯著提高,而教室輔導能力沒有變化;實施常規本位訪談時省略或經常省略關于兒童的社會關系與功能、家長接下來希望在常規中看到兒童能做什么等方面的問題;在開發參與本位目標時經常省略目標的實現標準和泛化標準。不過,從總體來看,首要服務提供者對實施該模式持積極態度:他們報告說,進行常規本位訪談能夠獲得更為廣泛的信息用于開發更具功能性的目標;首要服務提供者的家訪或教室輔導有助于家長或教師把干預嵌入家庭或教室常規之中。該研究提供了支持早期干預領域可以廣泛實施干預嵌入自然環境模式的初步證據,強調了額外培訓、指導和監督對改善專業人員有效實施該模式能力(尤其教室輔導能力)的必要性。[59]

{15}向家長示范使用完全身體輔助和反向鏈接技術教孩子獨立用勺子用餐的八個示范步驟樣例:(1)你有沒有想過站在他身后,扶起他的胳膊肘,在最后一分鐘放手,讓他自己完成用勺子吃完飯的行為?(和家長談談你的建議)。(2)我可能沒有解釋清楚。想不想讓我演示一下?(問家長是否愿意讓演示)。(3)他坐在高椅子上時我會站在他身后說,“該吃東西了”,然后我會輕輕握住他的胳膊肘,引導他舀起食物往嘴里放,當勺子靠近他的嘴時,我要放開他的胳膊肘,這樣他就可以自己把勺子放進嘴里了(告訴家長你要做什么)。(4)看著我做(示范)。(5)你看到我是怎樣站在他身后的了嗎?我說,“該吃東西了”,然后就輕輕地握著他的胳膊肘,引導他舀起食物往嘴里送。當勺子靠近他的嘴時,我松開了他的胳膊肘,所以他自己把勺子放進了嘴里(告訴家長你演示了什么,并指出結果)。(6)你要不要試著像我一樣教他(問家長要不要自己試一試)。(7)你去做吧,我會看著你,必要時給你指導(看著家長嘗試)。(8)你做得很好。輕輕地引導他,讓他舀湯舀得很好,把勺子送到了嘴邊。下次,記得放開他的胳膊肘,這樣他就可以自己做最后一部分動作了(表揚家長并給予適當的糾正反饋)。

{16}表現反饋層級的支持樣例:家長想知道如何用一種不會讓兒童尖叫和踢打的方式給兒童洗頭。首要服務提供者已經提出了多種建議(第一層級),并給了家長一些書面形式的指導(第二層級),但家長覺得自己可能在操作上有問題,因為兒童在洗頭時仍然會尖叫并踢打。隨后,首要服務提供者觀察了兒童洗澡的情況,并和家長詳細地討論了洗澡常規的運作情況。這本質上是一種功能性行為評估,結果發現兒童為了避免頭發被弄濕而尖叫和踢打,從而確定了兒童的尖叫和踢打行為具有逃避功能。首要服務提供者據此提出了一個步驟非常詳細的洗澡程序。程序包括創建愉悅的洗澡氛圍和塑造兒童對濕頭發的忍受力。先進行第一步教學:教家長把一只濕手放在兒童的頭后面,提高兒童對一只濕手的忍受力(兒童連續三次在洗澡時能忍受家長把一只濕手放在頭后);然后,進行第二步教學:讓家長用一只手把水滴到兒童的頭后面,逐步提高兒童對大面積濕頭發的忍受力(首要服務提供者告訴家長,連續幾個星期,兒童對這些弄濕頭發的小步驟容忍力越來越高時,就要增加水量)。首要服務提供者提供的反饋是基于家長在一周內收集的數據和首要服務提供者對家長教學行為的觀察。

參考文獻:

[1]SHONKOFF J P, MEISELS S J. Handbook of early childhood intervention(Second edition)[M]. Cambridge: Cambridge university press,2000:8.

[2][5]DUNST C J, TRIVETTE C M. Capacity-building family-systems intervention practices[J]. Journal of Family Social Work,2009(12):119-143.

[3]DALMAU M, BALCELLS-BALCELLS A, GIN?魪 C. How to implement the family-centered model in early intervention[J]. anales de psicología,2017,33(3):641-651.

[4][10][34][35][36]MCWILLIAM R A. Support-based home visiting, in R A McWilliam, working with families of young children with special needs[M]. New York: Guilford Publications,2010:203-230.

[6]ESPE-SHERWINDT M. Family-centred practice: collaboration, competency and evidence[J]. Support for Learning,2008,23(3):136-143.

[7]COLYVAS J L, SAWYER L B, CAMPBELL P H. Identifying strategies early intervention occupational therapists use to teach caregivers[J]. American Journal of Occupational Therapy,2010(64):776-785.

[8][17]MCCORMIC K M, STRICKLIN S, NOWAK T M. Using Eco-Mapping to understand family strengths and resources[J]. Young Exceptional Children,2008,11(2):17-28.

[9]Workgroup on Principles and Practices in Natural Environments, OSEP TA Community of Practice: Part C Settings. Seven key principles: looks like/doesnt look like[DB/OL].(2008-03-11)[2018-08-12]. http://www.ectacenter.org/~pdfs/topics/families/Principles_ LooksLike_Doesnt Look Like3-1-08.pdf.

[11][14][15][25][28][43]MCWILLIAM R A. Early intervention in natural environments: a five-component model[DB/OL]. (2015-02-12)[2018-08-12]. http://www. floridahealth.gov/Alternate -Sites/CMS-Kids/providers/early_steps/training/documents/early_intervention.pdf.

[12][42][59]HUGHES-SCHOLES C H, GATT S L, DAVIS K, et al. Preliminary evaluation of the implementation of a routines-based early childhood intervention model in australia: practitioners perspectives[J]. Topics in Early Childhood Special Education,2016,36(1):30-42.

[13]MCWILLIAM R A, SNYDER P, HARBIN G L, et al. Professionals and families perceptions of family-centered practices in infant-toddler services[J]. Early Education and Development,2000(11):5195-5138.

[16][19][60]HUGHES-SCHOLES C H, GAVIDIA-PAYNE S. Development of a routines-based early childhood intervention model[J]. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n.,2016,59:141-154.

[18][20]MCCORMICK K M, CASEY A M, SIMS J. The routines-based interview: a method for gathering information and assessing needs[J]. Infants & Young Children,2009,22(3):224-233.

[21]BOAVIDA T, AGUIAR C, MCWILLIAM R A. A training program to improve IFSP/IEP goals and objectives though the routines-based interview[J]. Topics in Early Childhood Special Education,2014,33(4):200-211.

[22]BOAVIDA T, AGUIAR C, MCWILLIAM R A, et al. Effects of using an in-service training program using the routines-based interview[J]. Topics in Early Childhood Special Education,2016,36(2):67-77.

[23][27]Center for Development and Disability. Tool kit for the transdisciplinary team approach: an introduction to the transdisciplinary team approach for early intervention programs in new mexico[DB/OL].(2014-04-22)[2019-01-02]. http://cdd.unm.edu/ecln/FIT/pdfs/TTA ToolKit.pdf.

[24]KING G, STRACHAN D, TUCKER M, et al. The application of a transdisciplinary model for early intervention services[J]. Infants and Young Children,2009,22(3):211-223.

[26]Early Childhood Intervention Australia. National guidelines on best practice in early childhood intervention[R]. Sydney: Early Childhood Intervention Australia,2016.

[29]KEILTY B. Early intervention home-visiting principles in practice: a reflective approach[J]. Young Exceptional Children,2008,11(2):29-40.

[30]CHESLOCK M A, KAHN S J. Supporting families and caregivers in everyday routines[J]. TheASHA Leader,2011(16):10-13.

[31]RAVER S A, CHILDRESS D C. Collaboration and teamwork with families and professionals[C]// RAVER S A, CHILDRESS D C. Family-centered early intervention. Brookes: Brookes Publlshing Co., 2014:31-52.

[32]MCWILLIAM R A. Implementing and preparing for home visits[J]. Topics in Early ChildhoodSpecial Education. 2012,31(4):224-231.

[33][41]MCWILLIAM R A. The primary-service-provider model for home and community-based services[J]. Psicologia,2003,XVII(1):115-135.

[37]SHELDEN M L, RUSH D D. Characteristics of a primary coach approach to teaming in early childhood programs[J]. CASE in Point,2007,3(1):1-8.

[38]SALISBURY C, CAMBRAY-ENGSTROM E, WOODS J. Providers reported and actual use of coaching strategies in natural environments[J]. Topics in Early Childhood Special Education,2012,32(2):88-98.

[39]HWANG A W, CHOA M Y, LIU S W. A randomised controlled trial of routines-based early intervention for children with or at risk for developmental delay[J]. Research in Developmental Disabilities,2013,34(10):3112-3123.

[40][46]JAYARAMAN G, MARVIN C, KNOCHE L, et al. Coaching conversations in early childhood programs: the contributions of coach and coachee[J]. Infants & Young Children,2015,28(4):32-3336.

[44]WOODS J J, WILCOX M J, FRIEDMAN M. Collaborative consultation in natural environments: strategies to enhance family-centered supports and services[J]. Language, Speech, And Hearing Servicesin Schools,2011,42:379-392.

[45]FOX L, HEMMETER M L, SNYDER P, et al. Coaching early childhood special educators to implement a comprehensive model for promoting young childrens social emotional competence[J]. Topics in Early Childhood Special Education,2011,31(3):178-192.

[47]KNOCHE L L, KUHN M, EUM J. “More time. More showing. More helping. Thats how it sticks”: the perspectives of early childhood coachees[J]. Infants & Young Children,2013,26(04):349-365.

[48]BOAVIDA T, AKERS K, MCWILLIAM R A. Rasch analysis of the routines-based interview implementation checklist[J]. Infants & Young Children,2015(28):237-247.

[49]PARSONS M B, REID D H. Training residential supervisors to provide feedback for maintaining staff teaching skills with people who have severe disabilities[J]. Journal of Applied Behavior Analysis,1995(28):317-322.

[50]JEROME J, KAPLAN H, STURMEY P. The effects of in-service training alone and in-service training with feedback on data collection accuracy for direct-care staff working with individuals with intellectual disabilities[J]. Research in Developmental Disabilities,2014(35):529-536.

[51]PERRON N J, NENDAZ M, LOUIS-SIMONE T M. Impact of postgraduate training on communication skills teaching: a controlled study[J]. BMC Medical Education,2014(14):80-89.

[52]MCWILLIAM R A. Families in natural environments scale of service evaluation II (FINESSE II)[DB/OL].(2018-08-23)[2019-01-14]. http://eieio.ua.edu/uploads/1/1/0/1/110192129/finesse_ii_international_english.pdf.

[53]BUBLE L, MCGREW J H, TOLAND M D. Goal attainment scaling as an outcome measure in randomized controlled trials of psychosocial interventions in autism[J]. Journal Autism Development Disorder,2012,42(9):1974-1983.

[54]The Early Childhood Outcomes Center with Support from the Office of Special Education Programs, U.S. Department of Education. Family outcomes survey revised version[EB/OL]. (2012-09-13)[2019-01-14]. http://ectacenter.org/~pdfs/eco/FOS-Revised.pdf.

[55]MCWILLIAM R A, YOUNGGREN N. Measure of engagement, independence, and social relationships(MEISR)[DB/OL]. (2018-05-16)[2019-01-14]. https://www. veipd. org/main/downloads/meisr_2017/va_meisr_v.2.pdf.

[56]MCWILLIAM R A. Classroom measure of engagement, independence, and social relationships (ClaMEISR)[DB/OL]. (2018-08-23)[2019-01-14]. http://eieio.ua.edu/ uploads/1/1/0/1/110192129/classroom_meisr_english.pdf.

[57]BHOPTI A, BROWN T, LENTIN P. Family quality of life: a key outcome in early childhood intervention services—a scoping review[J]. Journal of Early Intervention,2016,38(4):191-211.

[58]MCWILLIAM R A. Family quality of life(FaQoL)[DB/OL]. (2016-09-14)[2019-01-14]. https://inclusioninstitute.fpg.unc.edu.

[61]申仁洪.家庭本位實踐:特殊兒童早期干預的最佳實踐[J].學前教育研究,2017(9):14-22.