“雙一流”建設與大學生校友意識培育模式

黃林楠 殷婕

摘? ? 要: 校友是學校發展的重要資源,也是高校文化傳承創新的主要力量,以豐富的社會資源優勢、行業經驗及社會責任,在高校人才培養、科學研究、國際合作和交流等方面起到重要的作用。本文從大學生校友資源開發視角出發,通過問卷調查分析與研究,構建我國大學生校友意識培育的情境模式,促進高校人才培養質量的提高,對高校事業發展有著重要意義。

關鍵詞: “雙一流”建設? ? 大學生? ? 校友意識

習近平總書記強調:“教育決定著人類的今天,也決定著人類的未來。”“當今世界的綜合國力競爭,說到底是人才競爭。‘兩個一百年奮斗目標的實現、中華民族偉大復興中國夢的實現,歸根到底靠人才、靠教育。”高校在培養人才過程中應推進學校內涵式發展,面向經濟社會,積極爭取社會資源的支持與幫助。校友作為高校與社會聯系的主要載體,促進高校更好地與社會需求相結合,在社會文化傳承、創新和諧發展中起到積極的促進作用。

校友對學校的認同感和歸屬感、回饋母校的奉獻意識和感恩意識、建設母校的服務意識和傳承意識得到高校的重視。大學生在校期間是母校“烙印”形成的關鍵期。目前,高校校友意識的培養和增強成為高校校友工作和思想政治工作的主要內容之一,對大學生校友意識的培養和增強是挖掘和開發校友資源的前提,有助于大學生自覺成為學校精神和文化的繼承者與傳播者,促進其形成勤學、修德、明辨、篤實的品性,為社會、地方、學校發展做貢獻。

一、大學生校友意識培育的現狀分析

意識是客觀存在在人腦中的反映。大學生校友意識的產生是學生結合自身在校園里的學習經歷,對母校周圍環境所獲的自我感知,即對母校形成的認同感,從而形成對母校歸屬感、榮譽感與責任感的升華。大學生校友意識培育是對學生歸屬意識、服務意識、感恩意識及奉獻意識的培育。

校友對母校情感的培養是一項長期積累工作,要凝聚更多的校友力量,就必須做好學生在校期間的培育工作。選擇國內50所高校校友為調查研究對象,其中“雙一流”建設高校32所,普通本科高校18所,選擇不同層次的高校大學生作為調查的樣本,共發放問卷1,000份,收回925份有效問卷,有效率為92.5%。其中,本科畢業的校友685人,約占調查對象總數的74.1%;碩士及以上學歷的畢業的校友240人,約占調查對象總數的25.9%。經過整理調查統計的數據發現,高校大學生校友意識培育工作現狀如下:

第一,大學生參與校友活動比例不高。大學生作為校友發展的儲備力量,在校友活動中的參與度普遍偏低。有12.8%的大學生對校友概念模糊,對校友會建設漠不關心。談及參與的校友活動,有42.8%的學生表示學校校慶日活動參與不多,平時近距離接觸杰出校友的機會更是少之又少。盡管部分高校校友組織已經日趨成熟,多數還是將校友活動的核心參與者界定為已經畢業的大學生群體,對在校大學生的重視程度普遍不高。

第二,校友活動形式單一。為了更好地促進校友資源開發,高校將活動重心轉移到加強校友聯誼,成立各地、各行業、各專業的校友會,高校間的校友活動存在雷同。調查顯示:67.8%的學生在參與校友活動的形式選項中選擇校慶活動、校友講座兩大傳統方式。校友活動作為良好校友文化形成的外在驅動力,應當引起各大高校的重視。

第三,大學生愛校教育形式多于內容。要形成良好的校友文化氛圍,首先要重視對大學生校友意識的培育。據統計,國內大學多采用講解參觀的傳統模式,有65.7%的學生表示有參觀校史館、聽取校史講座的學習經歷。46.7%的學生對這些活動的深刻內涵并不知曉,多半將這些活動視為新生入學教育,并未留下深刻的印象。51.3%的學生在后來幾年的學習生活中,沒有直接參與學校發展沿革學習及杰出校友發展介紹等活動。68.6%的學生在學習生活過程中只從網站、新聞中了解一些學校發生的事情,對所學專業發展及校友們在同行業領域的發展情況幾乎不知曉,對學校的關注度比較低。

第四,高校對校友工作的重視程度存在不平衡。校友工作重視度從調查中顯示出不一致。有58.2%的學生認為學校對校友比較重視,每年能夠得到學校校友會組織活動的信息,在校慶日前后能夠看到校友回到母校開展活動,如給學生舉辦講座、做報告,還有一些校友企業在招聘季回到學校招聘學生。有27.3%的學生回答學校幾乎沒有大型校友返校活動,學校校友會剛剛成立,工作人員很少,基本不開展活動,校友信息收集很少,學生有需要時不知道如何找到相對應的資訊。有16.0%的學校沒有獨立的部門負責校友工作,根據需要臨時抽調相關人員突擊完成一些大型校友活動任務。

二、建構大學生校友意識培育的模式——情境培育模式

高校培養大學生的校友意識需要有力的理論支撐。情境學習理論創立于1990年美國加利福尼亞大學伯克利分校的讓·萊夫教授和愛丁納·溫格,三大核心觀點:一是情境學習的條件需要一個實踐的共同體;二是情境學習需要有合法的邊緣性參與;三是情境學習方式在于傳承制。

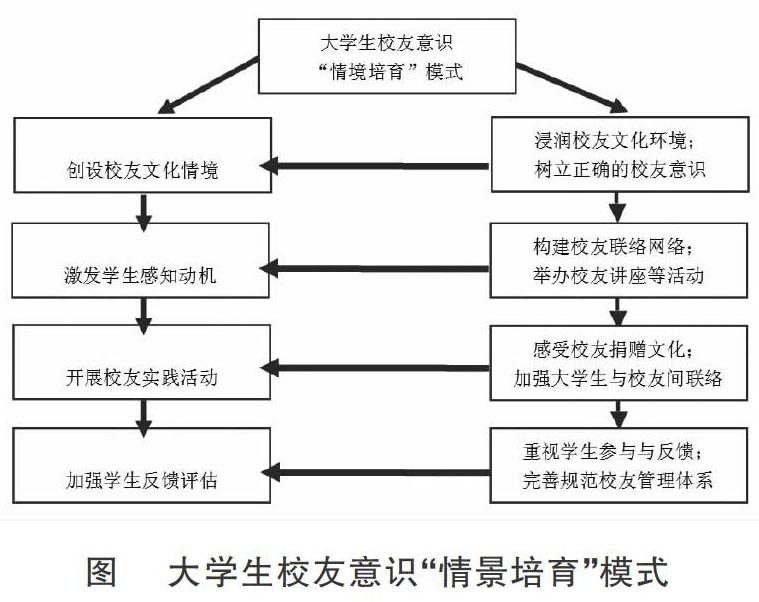

大學生校友意識培育工作是系統工程,不能簡單地將校友看作短期返校的客人,而要將其視為長期相伴、共同成長的合作伙伴。構建大學生校友意識“情境培育”模式(見下圖)是“雙一流”建設下高校發展的需要。

第一,創設校友文化情境,使學生樹立正確的校友意識。初入大學的新生對學校發展歷史、辦學沿革還不熟悉。為了開展培育工作,必須在高校中盡可能地創設校友文化情境,使學生浸潤在這種氛圍中,從而樹立正確的校友意識。例如:針對新生入學初期的校史文化教育,是校友培育過程中尤為重要的開學第一課。但是校史文化教育不應局限于參觀校史館或輔導員班會課上對學生校史知識的灌輸,要使學生真正浸潤于校友文化環境中。例如開學時讓學生多參加校友講座,不僅可以了解畢業之后的就業情況,而且對校友有一定的認知從而培養校友意識。除了在學校感受校友文化外,學生還可以去校外實地參觀校友工程或校友企業,在第一線感受校友們對母校的回饋,對社會的貢獻,讓他們以優秀校友為榜樣,為個人將來發展指引方向,為培育大學生校友意識奠定實踐基礎。

第二,激發學生的感知動機,構建校友聯絡網絡。在初步建立起對校友校史文化的了解之后,學生雖對校友文化有一些模糊的概念,但學校還要進一步激發學生對校友文化的感知動機。學生了解校友的動機可以從以下幾個方面激發:一是鼓勵學生自發創辦校友社團,舉辦各式各樣的校友活動,而校友社團的建立必須以聯系方式為橋梁,這就需要學生主動聯系校友、認識校友。在這一過程中,校友言傳身教地讓學生更深入地了解校友,加深學生對母校與校友之間的認識[1]。二是在創辦校友社團后,學生不僅可以自發主動地聯系校友舉辦活動,而且可以在老師們的幫助下舉辦大型校友活動,例如校友講座、校友茶話會、校慶活動等,并且在前期準備物資、場地,中期聯系校友、邀請校友,再到后期學生評價反饋的經歷中,感受整個流程,體驗個中喜悅,從實踐中激發深入了解校友的動力。

第三,開展校友實踐活動,提高大學生的參與度。隨著時間的遞增,了解校友動力的激發,大學生對學校及校友的認知度會逐步提升。為了培養出順應社會發展的高質量人才,學校需要提高大學生與校友的關聯度。為了進一步強化大學生與校友間的零距離接觸,學校在舉辦各類校友活動的進程中應增加大學生參與的比重。例如:學校可以積極聯絡校友企業,讓大學生到相關校友企業實習實訓,不僅可以方便指導學生更快地適應所處的工作環境,而且可以獲得師兄、師姐們的直接經驗[2]。校友們可以將企業發展需要告訴學生,一些研發項目可以讓學生和教師共同參與研究,讓學生從實踐項目中獲得更大的成長,同時幫助企業在成果研發和市場信息等方面做出成績。另外,進校一兩年后,學生開始申請各種獎學金,其中校友獎學金項目可以在學校內重點宣傳,增加含金量及申請機會,讓學生更切實地感受校友捐贈文化,從而培養學生的感恩意識及奉獻意識。

第四,加強學生的反饋與評估,完善規范校友管理體系。經過之前系統培育后,學校要重視學生評價與反饋。一方面觀察學生畢業前是否已初步形成校友意識,例如是否自發主動地參加畢業季捐贈活動或校友志愿活動等,同時可在畢業前向學生發放問卷測試他們對校友文化的了解程度及對相關校友活動的滿意度,將學生校友意識培育工作中好的項目、好的做法及時反饋給高校,不足的地方讓高校在人才培養過程中逐步調整,實現高校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等方面工作不斷優化。另一方面,在改進調整培育方法的同時,更完善規范校友管理體系,包括校友會章程的制定、校友管理體制的制定、校友捐贈流程的完善等,以確保校友工作權責分明、流程規范,使在校生感受到學校對校友意識培育的重視,使校友更好地回饋母校。

大學生校友意識培育是一項長期性系統工作,特別是在當前推進高校創新人才培養、科研水平提升、產學研成果轉化等“雙一流”建設任務中,校友資源發揮著不可替代性的作用。在此背景下,研究大學生校友意識培育并對效果進行科學評估,對提高高校人才培養質量、科學研究發展、推動地方和社會的改革發展都具有重要的現實意義。通過推進學校校友工作發展,搭建合作平臺、提供繼續深造機會、科研支撐等,為校友發展保駕護航,助推校友取得更大成就,促進社會、地方、學校、校友良性互動,不斷提高高等教育發展水平,以感情帶動聯絡,以聯絡幫助多贏,既培育出一流的學生,又建設出一流的大學。

參考文獻:

[1]李政云,鄒琴.在校大學生校友情結的培育——美國的經驗與啟示[J].黑龍江高教研究,2013,31(1):17-20.

[2]惠海龍.高校校友資源開發利用瓶頸分析[J].中國校外教育,2011(12):40.

本文系河海大學高教研究課題、中央高校基本科研業務費專項資金資助“基于‘雙一流建設視域下的大學生校友意識培養及提升”(項目編號:2017B46814);中國高等教育學會高教科學研究“十三五”規劃重點課題“‘雙一流建設視域下高校校友文化培育及應用研究”(項目編號:2017 XYZD16)階段成果。