傳統孝文化視角下的養老問題探究

摘 要:孝道作為中國傳統美德的重要組成,有深厚的歷史內涵,隨著社會的變遷,在當今時代中煥發出新的特點。采用實證研究的方法,對大學生的孝道觀以及孝行進行調查,并通過SPSS統計軟件分析結果表明,總體上大學生對于傳統孝道的認同度較高,性別是影響其孝道觀念和孝行的重要因素之一,女性大學生更偏向于相互性孝道,而男性大學生則偏向于權威性孝道;地區、生源地的不同,對其傳統孝道的認知并沒有顯著影響;對于養老模式的選擇,也從家庭養老模式轉變為機構養老模式。本文從傳統孝文化的角度出發,為中國養老問題的解決提供理論及實踐的價值。

關鍵詞:傳統孝文化;大學生;雙元孝道;孝道認知;孝行

中圖分類號:C913.5? ?文獻標志碼:A? ?文章編號:1002-2589(2019)11-0070-03

俗話說“百善孝為先”,孝道作為中國傳統道德中最為基本、重要的品德,在中華文化中占據重要的位置,具有原生性的特征。傳統孝道的內涵主要包括:贍養、順從、悅親三方面[1]。孝道作為社會道德的基礎和核心,具有一種無形的約束力,小到個人修養、家庭之道,大到社會之基[2],影響著人們生活的方方面面,尤其對于養老問題的解決具有重要意義。在計劃生育政策的影響下,新生兒出生率逐年降低,老年人口比重持續攀升,老齡化問題日益嚴峻,由此導致的養老問題,已經不再是小家小戶的問題,而是整個社會共同面臨的挑戰。受到中國傳統文化的影響,中國目前的養老模式以家庭養老為主,伴隨著中國養老模式的轉型,傳統的家庭養老模式面臨困境,社會的養老壓力逐漸增大,而子女的贍養觀念與行為,成為中國養老問題的關鍵點和切入點,與此同時,傳統孝道以其本土性和適用性,對中國養老問題的解決,發揮著重要的作用[3]。

中國傳統的養老模式,是完全依賴于家庭養老,因此代際關系成為養老問題解決的切入點[4]。大學生這一特殊群體,在結束校園生活,步入社會后,作為養老的主力軍、后備軍,即將要承擔起養老育兒的重任,他們對于傳統的孝道認知,直接影響到其贍養行為,也關系到中國養老問題的解決,而當今的大學生群體,相比傳統孝道觀的要求和內涵,其在行為和認知上煥發出新的特點。傳統孝道中所倡導的尊老、敬老等美德,理應得到全體社會成員的認同和踐行,但現實情況卻是相反的,老人被遺棄、虐待;尊老、敬老不足的現象已經成為常態[5]。本文以傳統孝道作為研究視角,試圖通過對當今大學生孝道認知和孝行的探究,為中國養老問題的解決,提供理論及實踐的意義。

一、文獻綜述

中國孝道歷史源遠,隨著社會的不斷發展,孝道也經歷了變遷,增添了新內容,煥發了新光彩。早在西周時期,孝就被作為一個重要的倫理概念被提出,在西周時期,孝的含義主要有:傳宗接代、尊祖敬宗,如今孝的具體執行形式和理解都發生了變化[6]。傳統孝道的發展歷史,經歷了崇拜祖先—維系家庭關系—極度政治化,體現“泛”的特征,成為社會行動的準則之一[5]。隨著改革開放的發展,不僅中國的經濟得到了翻天覆地的改變,人們的思想觀念也發生了很大變化,在多元文化的背景下,孝道內涵再一次煥發出新的生機。早在20世紀70年代,楊國樞和黃堅厚,率先對孝道的含義進行了討論,引起了孝道探究的潮流。楊國樞認為,孝道是一套子女以父母為主要對象之社會態度和社會行為的組合[1]。楊國樞等人基于實證研究和分析,提出了雙元孝道模型,認為孝道包括相互孝道和權威孝道兩個面向,相互孝道以親子關系和親密感情為基礎,具有積極性,而權威孝道運作基于社會的規范,具有消極性。雖然面向不同,但相互統一而不排斥[7]。依據本文的調查數據表明,雙元孝道存在于大學生的孝道觀念之中,并且所占比重有所偏頗,結構性的約束對于研究主體的影響,沒有基于感情的影響力大。在關于大學生孝道觀的文獻中,通常采用實證調查的方式,以大學生孝行缺失的現狀、背后原因及其相應對策為主。在政策方面以孝道的德育教育為主,把孝道作為高校德育的重要內容之一。

二、研究方法與數據來源

本文采用實證研究方法,研究對象為山西省S大學的在校大學生,采用偶遇抽樣的方法選取問卷調查對象,是出于在大學這個特定的場域內,被調查樣本具有同質性特征的考慮,因此偶遇抽樣對于研究而言,具有可行性和便利性。依據大學生自身學歷水平,采用自填式問卷法。此次調查共發放了問卷150份,實際回收問卷144份,回收率約96%,其中有效問卷140份,有效率約為93%。通過初步統計,實際參與調查的男生人數為81人,女生為59人,性別比大約為3:1.2,并且在年級分布上,大一學生占16.6%,大二學生占25.9%,大三學生占27.9%,大四學生占17.5%,研究生占12.1%。下面將大學生孝道認知和孝行,所涉及的抽象概念進行具體化操作,分為以下三個方面:贍養,主要指物質上奉養,包括養老模式、具體贍養行為等;順從,即不違背父母意愿,成為父母意志的執行者和遵從者,包括意見不合時,其采取的行為或態度;悅親,精神上關懷父母,讓其感到愉悅,包括在精神上的溝通、體貼關心父母。

三、調查結果與分析

傳統孝道作為中華文化的核心,萌芽于父系氏族社會,正式形成于西周,儒家繼承了西周的倫理思想[8],孝文化的內涵極其豐富,本文主要選取其善事父母:贍養、順從、悅親三個方面,從傳統孝道的視角下,對大學生的孝行及孝道觀進行探究[9]。

(一)物質贍養

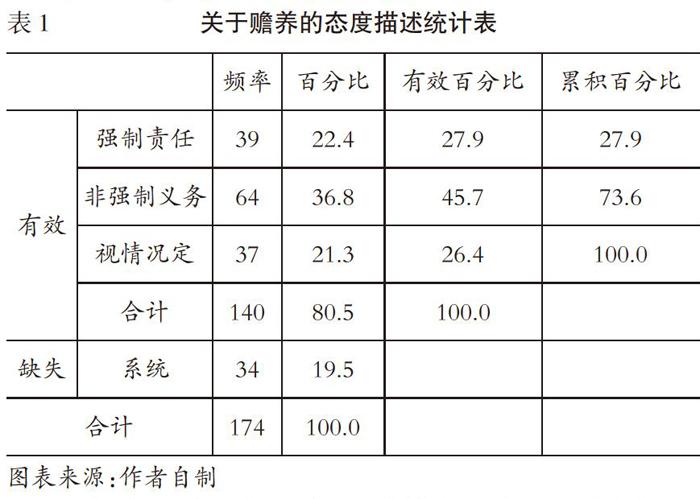

侍奉雙親作為傳統孝道的主要方面,其中最重要的就是贍養,包括物質上的奉養和悉心照料[1]。根據表1所示,45.7%的大學生,把贍養當作一種非強制性的義務;27.9%的大學生認為,盡孝是一種強制的責任;26.4%的大學生認為是視情況而定。在雙元孝道的視域下可以看出,大學生對于相互孝道的認可度高于權威孝道,更多的大學生認為孝道不是一種強制性的義務,而是基于感情具有積極性。在子輩與父輩雙元主體的親密互動之下,產生的深厚情感,讓子女在贍養父母方面,并不認為這是一種強制性的壓力,這也與傳統孝道所提倡的相一致[5]。

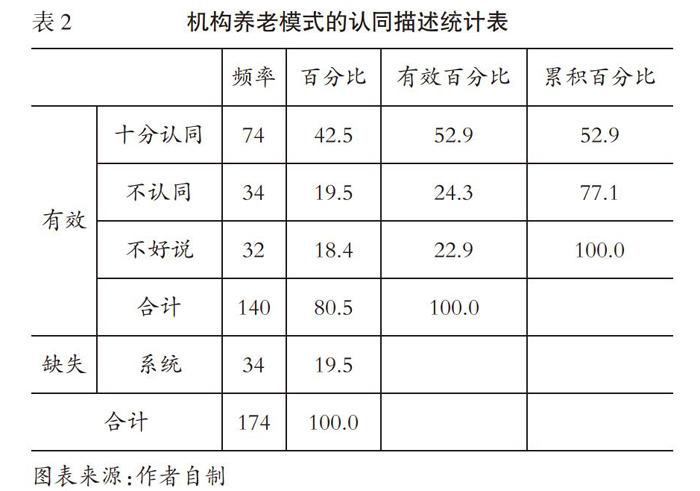

根據表2,在大學生關于機構養老模式的認同度方面,52.9%的大學生同意把父母送去養老院,24.3%的大學生并不認同,22.9%的大學生對此問題還沒有明確想法。大部分大學生對于機構養老模式持支持態度。從家庭養老到機構養老,從機構養老的污名化到養老院人滿為患,可以看出傳統孝道所倡導的家庭養老,在當今時代的適用性已經有所降低,養老標準具有了權變性[10]。大學生的孝行,在物質贍養的具體行為上,存在和傳統孝道相異之處。子輩對于個性的追求和個體的獨立,與原生家庭地理空間的距離拉大,親子間的親密關系也在發生變化,距離的增加讓其孝行的執行難度隨之加大,機構養老成為他們的新選擇[10]。

總體而言,在物質贍養層面上,首先從態度上看,大學生普遍認為對父母進行贍養,是一種非強制性的義務。其次在養老模式的選擇上,機構養老模式得到了大學生的普遍認同,其中是受到主客觀因素的相互作用,從主觀上看,大學生的贍養觀念已經不再是家庭奉養、隨即在側,而是追求自由獨立;客觀上,由于地理距離、經濟條件、工作等多種限制因素,養老院成為緩解養老壓力的最佳之選,而并非是無奈之選。針對于養老院本身來看,其提供的周到服務和實惠價格,讓養老院逐步脫離污名。在當今的時代背景下,不管是子輩還是父輩的觀念都發生了變化,同時子輩與父輩的關系形式也發生了變化,從尊卑關系到如今的合作與協商。子女地位的上升和父母地位的下降,有時會導致子女不盡贍養責任的事情發生,但多數情況下,父母扮演的角色仍然是積極而非被動的,父輩也在追求自由獨立,老年時期和子女共處一室,早已不是他們的最佳選擇,在保持親密關系的同時又相互獨立,成為新時代的贍養標準[11]。

(二)敬親悅親

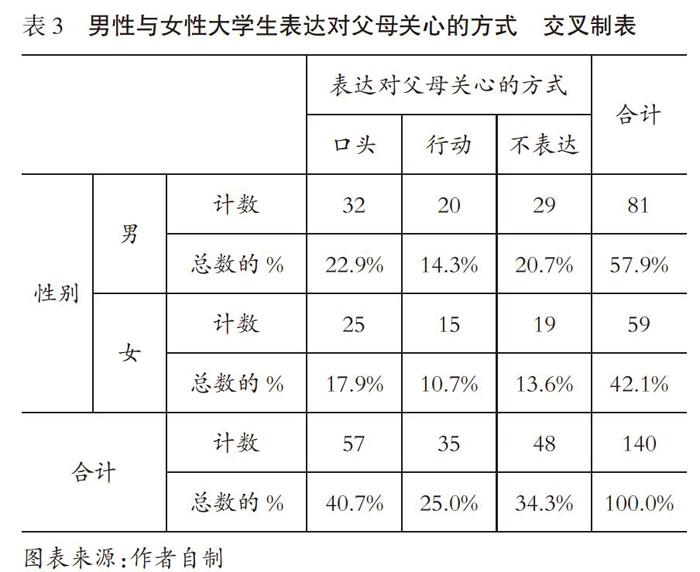

敬親悅親[1],就是多陪伴父母,經常溝通并且站著他們的角度看問題,如果父母和自己意見不一,避免直接沖突,要做到尊敬,并耐心交換意見。根據表3,在性別差異單變量因素的影響下,42%的女性大學生,普遍更注重感情精神上的孝順,平時更愿意和父母溝通,表達自己的想法。39%的男性大學生,會采用口頭的方式向父母表達關心。35%的男性大學生和32%的女性大學生,會選擇不表達自己的關心。在用行動表示關心的這一選項中,女性和男性大學生的占比分別為25%和24%。綜合看來,在表達對父母關心這一選項中,女性大學生更加善于和向父母表達,而男性大學生次之。女性大學生子女在和父母相處時,會更多地體驗到一種情感上的充盈,更多地會考慮父母的感受,并用口頭或行動去表達自己的關心。

總體來看,大學生對父母的精神生活都會投以關心,其中女性大學生比男性大學生,更傾向于和父母主動進行情感上的溝通。調查顯示,在面對與父母的爭執時,不會選擇直接沖突,而是耐心交換意見。敬親悅親,作為孝道高層次的體現,一旦可以做到心底的認同,那么物質奉養也是相對容易。不管是物質還是精神奉養,大學生始終追求子輩與父輩處于平等位置,這樣也有利于代際關系的發展。

四、結論與討論

本文基于傳統孝文化的視角,采用問卷調查的方式,對山西省S大學的140位在校大學生,進行關于孝道觀及孝行的研究。研究發現,在校大學生對于傳統孝道認同程度較高,不同地區、不同性別的大學生孝道觀念有所差異。當代大學生在侍奉雙親、敬親悅親等方面表現出其新的特點,他們將贍養父母視為非強制性的義務,由于受到中國傳統父權文化的影響,男性被賦予了更多的責任,因此身上體現出更多的權威性孝道,而女性大學生更傾向于相互孝道。研究結果表明傳統孝文化,在經歷了數千年的發展,其具有的豐富養老內涵,在當今時代依然具有重要的借鑒價值,成為解決養老問題的道德準繩。傳統孝文化從宏觀上看,有利于社會主義和諧社會的構建,在微觀層面,有利于家庭代際關系的良性發展[2]。但不可否認的是,傳統孝道對于養老問題的解決,促進代際間的支持作用,存在一定的局限性。如果依據傳統孝道,采用單一家庭養老模式,只會給子輩施加過度的養老壓力,不利于代際關系的和諧發展,孝道也無法產生最大效用,因此只有進行適當的責任剝離,將養老壓力分散開來,采用多元化的養老模式,才有利于中國養老問題的解決[12]。

參考文獻:

[1]鄧希泉,風笑天.城市居民孝道態度與行為的代際比較[J].中國青年研究,2003(3):51-55.

[2]王勇.孝道、孝行與孝文化[J].湖北社會科學,2006(4):131-133.

[3]韋宏耀,鐘漲寶.代際交換、孝道文化與結構制約:子女贍養行為的實證分析[J].南京農業大學學報:社會科學版,2016(1):144-155.

[4]李啟明,陳志霞.孝道觀念及行為代際傳遞的實證研究——基于湖北省襄陽市的親子配對調查分析[J].中國青年研究,2016(6):69-75.

[5]羅勇.當代大學生孝道觀研究[D].重慶:西南大學,2015.

[6]李隆基注.孝經[M].上海:上海古籍出版社,2014:24

[7]韋宏耀,鐘漲寶.雙元孝道、家庭價值觀與子女贍養行為——基于中國綜合社會調查數據的實證分析[J].南方人口,2015,30(5):52-63.

[8]劉三寶,郭剛奇.基于傳統孝道文化視角下的大學生感恩教育[J].華中農業大學學報:社會科學版,2013(4):146-150.

[9]楊國樞.中國人的心理(中國文化與中國人系列)[M].南京:江蘇教育出版社,2006:67-89

[10]李琬予,寇彧,李貞.城市中年子女贍養的孝道行為標準與觀念[J].社會學研究,2014(3):216-240.

[11]鐘曉慧,何式凝.協商式親密關系:獨生子女父母對家庭關系和孝道的期待[J].開放時代,2014(1).

[12]劉汶蓉.孝道衰落?成年子女支持父母的觀念、行為及其影響因素[J].青年研究,2012(2):22-32.

收稿日期:2019-06-04

基金項目:國家社科基金青年項目“城鎮化背景下基督教傳播與鄉村社會變遷研究”(18CSH004)

作者簡介:高建景(1995-),女,山西懷仁人,碩士,從事農村社會學研究。

Research on the Old-age Pension from the Perspective of Traditional Filial Piety Culture

——An Empirical Investigation on the Student Group of S University

GAO Jianjing

(College of Philosophical Sociology of Shanxi University, Taiyuan 030000, China)

Abstract: Filial piety, as an important component of Chinese traditional virtues, has profound historical connotations. With the changes of society, it has taken on new features in today's era. Empirical research method is used to investigate the concept of filial piety and filial piety of College students. The results of SPSS statistical software analysis show that, on the whole, college students have a high degree of recognition of traditional filial piety. Gender is one of the important factors affecting their concept of filial piety and filial piety. Female college students prefer mutual filial piety, while male students prefer mutual filial piety. Sexual college students tend to be authoritative filial piety; different regions and places of origin have no significant impact on their understanding of traditional filial piety; for the choice of pension mode, they also change from family pension mode to institutional pension mode. From the perspective of traditional filial piety culture, this paper provides theoretical and practical value for solving the problem of old-age care in China.

Key words: traditional filial piety culture, College students, dual filial piety, filial piety awareness, filial piety