從《大鬧天宮》到《哪吒鬧海》

劉佳

摘 要:《大鬧天宮》和《哪吒鬧海》是中國動畫中最早出現(xiàn)哪吒形象的兩部動畫作品,兩個哪吒雖然造型不同,但是在創(chuàng)作思路上具有一定的相似之處。本文通過對這兩部作品中哪吒造型的分析,從遵循劇本內(nèi)容要求、吸收民族藝術(shù)精華、融入現(xiàn)代視聽藝術(shù)等三個方面探討哪吒造型設(shè)計的思路與方法。

關(guān)鍵詞:大鬧天宮 哪吒鬧海 哪吒動畫造型

哪吒是中國神話傳說中的英雄人物,他的身上承載著兒童、英雄雙重身份特征,人物性格活潑、可愛、正義、勇敢,是一個十分有魅力的角色形象。哪吒故事主要源自古代神魔小說《封神演義》中的第十二章和《西游記》中的少量描述。《封神演義》中描述重生后的哪吒:“真人將花勒下瓣兒鋪成三才,又將荷葉梗兒折成三百骨節(jié),三個荷葉按上、中、下,按天、地、人,真人將一粒金丹放于居中,法用先天,氣運九轉(zhuǎn),分離龍、坎虎,綽住哪吒魂魄望荷蓮里一推,喝聲:“哪吒不成人形更待何時!”……聽得響一聲,跳起一個人來,面如傅粉,唇似涂朱,眼運精光,身長一丈六尺。”?譹?訛《西游記》中也提到“佛慧眼一看,知是哪吒之魂,即將碧藕為骨,荷葉為衣,念動起死回生真言,哪吒遂得了性命。”?譺?訛這些都成為哪吒故事改編成為影視動畫的素材和形象來源。

上海美術(shù)電影制片廠分別在《大鬧天宮》(1961-1964)和《哪吒鬧海》(1979)兩部動畫片中設(shè)計過哪吒的動畫形象,這兩個哪吒的形象是中國最早的關(guān)于哪吒的動畫形象。這兩個形象分別從《西游記》和《封神演義》的不同視角塑造同一個人物的造型,具有較大的差異性,但是均獲得成功,成為經(jīng)典的哪吒動畫形象(圖1)。后來創(chuàng)作的哪吒動畫形象在造型設(shè)計上或多或少都會受到這兩個經(jīng)典形象的影響。

從上圖可以看到《大鬧天宮》與《哪吒鬧海》中的哪吒造型設(shè)計截然不同,但是有意思的是這兩部作品均出自上海美術(shù)電影制片廠。雖然時隔近二十年,但是很多《哪吒鬧海》的創(chuàng)作者都曾經(jīng)參加過1961年《大鬧天宮》的制作,導(dǎo)演嚴(yán)定憲曾經(jīng)是《大鬧天宮》的動畫設(shè)計,并且參與過孫悟空最終形象的整理工作、美術(shù)指導(dǎo)閆善春也曾經(jīng)是《大鬧天宮》的動畫設(shè)計、而陸青、蒲家祥、林文肖等人都同時參與過兩部動畫片的動畫設(shè)計工作。在相同的制作單位、近乎相同的制作人員的條件下,為什么能夠創(chuàng)造出如此不同卻又經(jīng)典的兩個哪吒造型呢?帶著問題,本文擬通過對兩個經(jīng)典哪吒形象的研究,探尋哪吒動畫形象的設(shè)計方法。

一、 尊重劇本內(nèi)容要求

萬籟鳴先生導(dǎo)演的《大鬧天宮》取材于明代小說《西游記》,在這部以孫悟空為主角的動畫片中哪吒是一個配角形象,并且是作為玉皇大帝指派來鎮(zhèn)壓孫悟空的反派角色。在這部動畫作品中哪吒的出場主要是被玉皇大帝派下來捉拿孫悟空,并且被孫悟空打敗。基于這樣的故事背景,哪吒被設(shè)計成為了一個白白胖胖的“小兒”,又大又圓的臉盤上五官緊湊的聚集,梳著古代兒童常見的雙髻,身穿藍(lán)紅相間的肚兜,短粗而肥碩的四肢分別套著紅色的乾坤圈。并且創(chuàng)作者加入笨拙的動作設(shè)計,使哪吒成為一個孩子氣十足的“地主家的少爺”。這樣的造型設(shè)計具有一定的喜感與造型獨特性,并且十分符合劇本中哪吒的反派角色身份。

《哪吒鬧海》中的哪吒是全片的主角,并且是一個反抗壓迫,追求正義、勇敢善良的少年英雄,創(chuàng)作者則呈現(xiàn)出一個完全不同的哪吒形象。這里的哪吒身材修長,四肢均勻,五官張揚,眉清目秀,尤其是一雙鳳眼格外的吸引人。在發(fā)型設(shè)計上也改變了《大鬧天宮》中哪吒光頭僅有發(fā)髻的造型,為哪吒設(shè)計了前劉海和及肩的短發(fā)。在《大鬧天宮》中哪吒僅有一場戲,但是在《哪吒鬧海》中哪吒是貫穿全片的主角,片中設(shè)計了“出世”、“鬧海”、“自刎”、“再生”、“復(fù)仇”五大段戲?譻?訛,其中哪吒服飾與造型細(xì)節(jié)根據(jù)劇情的發(fā)展有三次變化:出世與戲水的肚兜造型、鬧海與自刎的白色長衫造型、重生與復(fù)仇三頭六臂造型(圖2)。尤其是重生后的造型設(shè)計,復(fù)活的哪吒穿上了綠色的荷葉裙,草綠色的胸前護(hù)甲,粉色荷花花瓣組成的披肩上衣。粉色和綠色、荷花和荷葉的對比組合完成了對哪吒重生身份——“蓮藕”的來源界定。這個設(shè)計遵循了劇本中對哪吒身體來源的描述并將其外化、視覺化,使觀眾可以明確的感知到這是哪吒,重生后的哪吒,他是蓮藕化身,和以前是不一樣的了。

從兩個哪吒的造型設(shè)計中可以看到創(chuàng)作者對劇本的尊重,哪吒并不是以經(jīng)驗為基礎(chǔ)的設(shè)計,而是以劇本為根本,通過劇本所構(gòu)建的角色來完成視覺化的設(shè)計。《大鬧天宮》的劇本僅僅給了哪吒一場反派角色的戲,創(chuàng)作者就將他按照反派的形象進(jìn)行構(gòu)思;《哪吒鬧海》是專門為哪吒創(chuàng)作的作品,創(chuàng)作者為此傾注更多的心血,不僅完成哪吒的基本造型設(shè)計,還根據(jù)故事的不同為他添加不同的造型元素,以契合故事的需求。只有尊重劇本的角色設(shè)計才能在作品中得到更充分的展示與表現(xiàn),也才能更好地詮釋故事。

二、 吸收民族藝術(shù)精華

上世紀(jì)六十至八十年代是中國動畫學(xué)派發(fā)展和繁榮的時期,上海美術(shù)電影制片廠這一時期出品的動畫作品都帶有強烈的民族藝術(shù)特色。《大鬧天宮》和《哪吒鬧海》中的哪吒造型亦不例外,這兩個造型除了遵循劇本的要求外,在美術(shù)風(fēng)格方面還格外注重對民族藝術(shù)的融入。

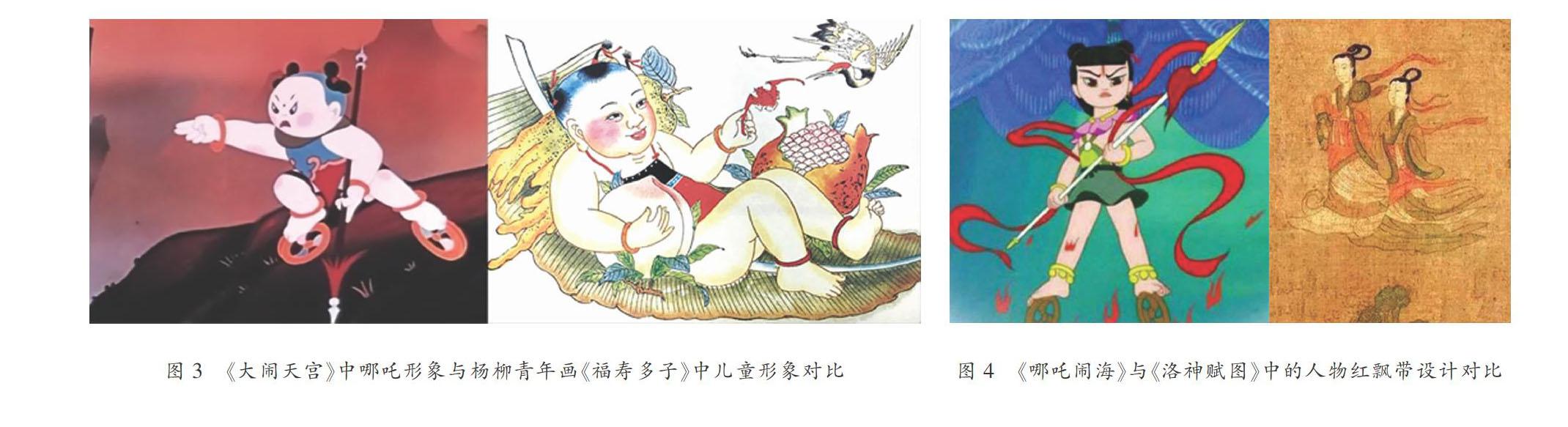

《大鬧天宮》中的哪吒大頭短身,四肢肥碩,膚白面嫩,短粗而肥碩的四肢分別套著紅色的乾坤圈,儼然一副中國古代民間年畫中大頭娃娃的形象(圖3)。下圖是《大鬧天宮》中的哪吒和楊柳青年畫《福壽多子》中年畫娃娃的對比:1.身體比例、頭部大小及四肢的短粗度均十分一致;2.頭部發(fā)髻的處理以及灰青色的頭皮也十分相似;3.紅色的肚兜與四肢上的紅色手環(huán)佩戴也是非常相似。不同的是哪吒的造型設(shè)計更加整體化、人物線條簡潔流暢更加適合動畫的制作。另外根據(jù)劇本的要求哪吒的面部設(shè)計減少了喜慶的色彩,上揚的眉眼、下沉的嘴角,表現(xiàn)出人物不討喜的一面。

《哪吒鬧海》中出世與戲水階段的哪吒造型雖然比之《大鬧天宮》中的哪吒拉長了升高比例,放大了五官、加上了頭發(fā),但是不難看出同樣參考了中國古代民間兒童形象。尤其是紅黑色的肚兜設(shè)計與《福壽多子》中的娃娃是一致的。第二階段鬧海與自刎中的哪吒更換了服裝,穿上了白色帶淺藍(lán)色鑲邊的對襟半長外衣、純藍(lán)色的褲子和黑色的布鞋。白色、天青色、純藍(lán)色的整體設(shè)計,突顯出哪吒單純的性格,為未來哪吒的自刎營造了清冷的視覺感受。在導(dǎo)演闡述中也曾提及設(shè)計哪吒造型的張仃先生吸取了中國門神畫、壁畫里的素材,配以民間畫常用的青、綠、紅、白、黑等色彩,使人們感到常見又新鮮,既有傳統(tǒng)的東西,又有提煉與加工?譼?訛。第三階段重生后的哪吒,作為蓮藕的化身,披上了荷花的披肩和荷葉的戰(zhàn)裙,并獲得了太乙真人授予的三件兵器,混天綾、風(fēng)火輪、紅纓槍。混天綾是一條柔軟的紅色飄帶,這個設(shè)計十分符合中國繪畫中人物的造型設(shè)計方式。早在東晉時期顧愷之的《洛神賦圖》中就在神仙的身上畫上紅色飄帶,營造出一種奇幻絢麗、飄逸浪漫之美。這個紅色飄帶用在哪吒身上同樣增加了哪吒重生后的從肉體到靈魂的轉(zhuǎn)變,從兒童到英雄的轉(zhuǎn)變,烘托了哪吒的浪漫主義英雄色彩(圖4)。

通過對兩個作品中民族藝術(shù)的分析可以看到,創(chuàng)作者們對于民族藝術(shù)的借鑒并不是簡單地直接挪用,而是根據(jù)作品的需求進(jìn)行再創(chuàng)作。民族藝術(shù)是創(chuàng)作的養(yǎng)分,在講述中國故事的藝術(shù)創(chuàng)作中是無法避免的存在。因此如何吸收和借鑒成為重要的命題,值得每一個藝術(shù)創(chuàng)作者在創(chuàng)作中以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、創(chuàng)新的精神去完成。

三、 融入現(xiàn)代視聽藝術(shù)

《大鬧天宮》和《哪吒鬧海》中哪吒造型的成功之處還在于將哪吒作為電影中的角色造型來設(shè)計,而不是單一、孤立的靜態(tài)形象,是與視聽藝術(shù)緊密聯(lián)系的造型設(shè)計。因此,對于哪吒的造型設(shè)計除了平面化的造型外,還在人物動作、鏡頭設(shè)計等諸多方面借助視聽語言進(jìn)行人物造型的再塑造。

《大鬧天宮》中的哪吒是一個配角、小兒的形象,創(chuàng)作者不僅在靜態(tài)造型設(shè)計中完成了這一造型特征,并且在哪吒與孫悟空的打斗戲中盡可能讓哪吒的動作稍顯笨拙,帶有一定的兒童性和反派的猥瑣感。哪吒變身三頭六臂的動作設(shè)計并沒有一些常見的酷炫預(yù)動作,而是讓哪吒拍腦袋、頭蹭兩邊肩膀和憋氣鼓臉等一系列并不美觀的動態(tài)來實現(xiàn)的。甚至于在和孫悟空的對戰(zhàn)中哪吒被燙到了腳,還在鏡頭前舉起了“腳丫子”觀看,這個動作稍顯不雅,但是卻符合哪吒無知小兒的身份。

《哪吒鬧海》中則盡可能地依靠視聽語言塑造哪吒主角、英雄、神化的一面。在哪吒出世一場戲中,創(chuàng)作者借助電影這一時間藝術(shù)讓哪吒完成了從無到有的造型疊加變化。從剛出生的丁點大的裸體小人,疊加到穿上肚兜梳上發(fā)髻,再疊加到被師傅太乙真人授以仙丹變大,并且獲得混天綾和乾坤圈的裝備。只有在時間藝術(shù)里,才會出現(xiàn)這樣藝術(shù)化的、基于時間的、故事描述的系列化造型設(shè)計表現(xiàn),使哪吒從一個初生的全裸孩童逐步升級成為一個服裝、道具、發(fā)型、身高比例皆完善的兒童。另外哪吒重生后創(chuàng)作者借助哪吒武槍動態(tài)、三頭六臂的神奇變化等動作,架空背景空間,單獨隆重的表現(xiàn)哪吒的動態(tài)視覺形象,讓觀眾對哪吒的造型再次認(rèn)識。重生的哪吒完成了自身的升級重構(gòu),內(nèi)心得到成長、裝備得到增強、能力得到提升,這樣的造型值得占用一點時間進(jìn)行展現(xiàn),進(jìn)行視覺強化。

對于哪吒的造型設(shè)計兩部動畫片都沒有單一地局限在單張造型上,而是充分考慮到動畫藝術(shù)的獨特性,通過人物動作和鏡頭語言進(jìn)行延展性的表現(xiàn),增加角色造型的內(nèi)在張力與視覺影響性。在時間藝術(shù)里,造型之于人物是動態(tài)的,對于動畫設(shè)計師而言時間性與視聽語言是不可忽略的思考內(nèi)容。

對于哪吒的動畫造型設(shè)計可能會有無數(shù)種可能性,但是每一種設(shè)計的實現(xiàn)均應(yīng)該在尊重劇本的前提下完成。哪吒的形象作為中國古代神魔小說中僅次于孫悟空的代表人物,必然會與民族視覺藝術(shù)緊密相連,在如此浩瀚的藝術(shù)海洋中如何取舍與借鑒同樣是哪吒造型設(shè)計中的重要思考環(huán)節(jié)。另外,對于動畫藝術(shù)作品一定要發(fā)揮其視聽語言的藝術(shù)特質(zhì),在創(chuàng)作中遵循視聽語言的創(chuàng)作規(guī)律,更好地豐富人物造型完成輔助敘事的功能。