張大千最長家書引出心酸往事

文: 黛二 圖:崇正拍賣

張大千《致張心素信》是目前可見的張大千先生最長家書。大千先生寫給張善孖先生長女張心素,全長2.7米。這封信曾參加《大風天下——紀念張大千宗師誕辰120周年文獻展》,引起上海張大千研究會會長李永翹先生的極大興趣,在接受記者采訪時他說:“我從來沒有看到過張大千先生寫這么長的家信,這封信完美地體現了大千先生的濃濃親情與其精湛的書法技藝。”

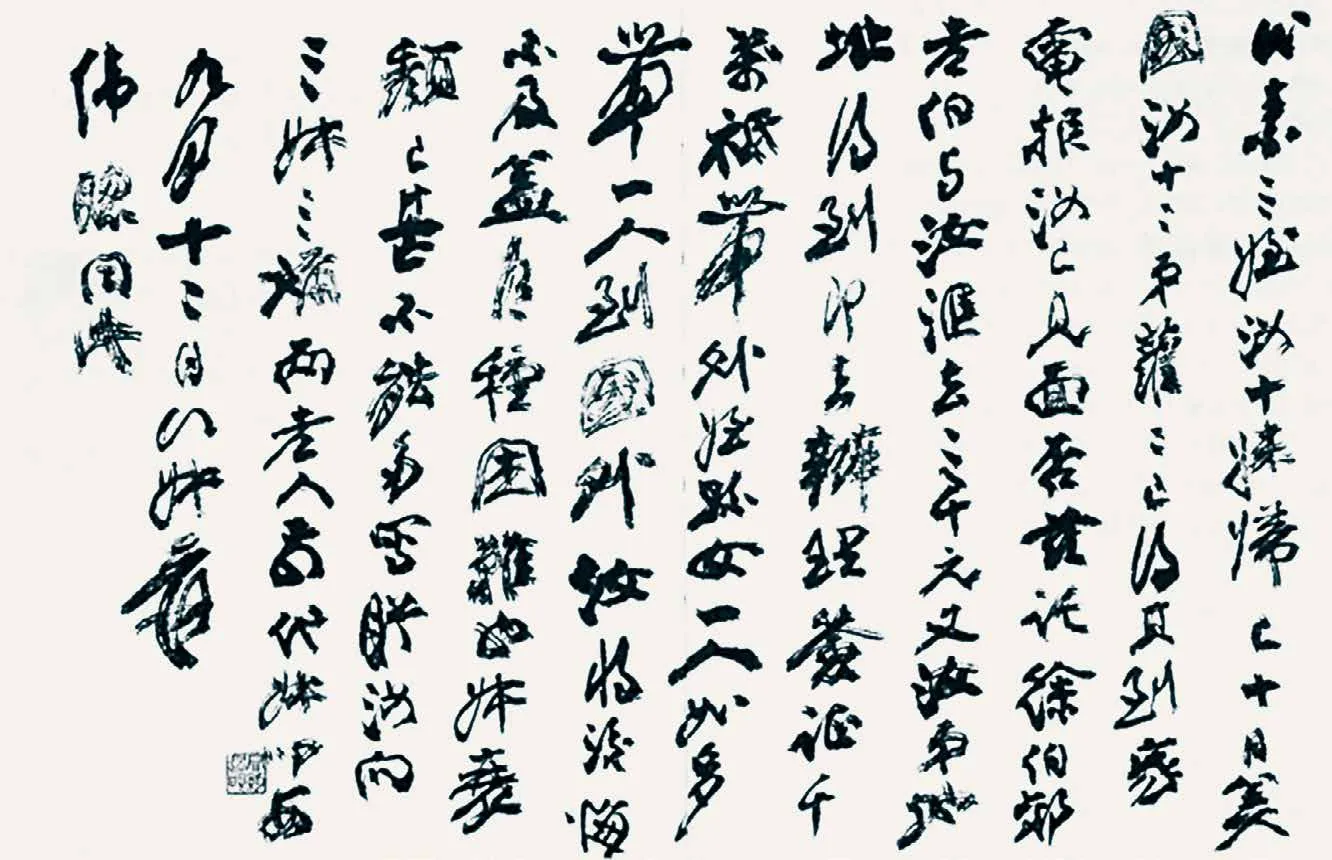

張大千《致張心素信》 水墨紙本 手卷 36.5cm×270cm 廣東崇正2019秋拍拍品

據張心素之子晏先生介紹:這封三紙長信是1971年大千八叔公寫給母親張心素的,母親對這封信極為珍視,將它裱成手卷,悉心珍藏。

去國思親幾十載

在張家,大千一輩中,二哥善孖先生最得人敬重,故地位也最高。按張家的規矩,張家所有子女均稱張善孖為阿爸,稱張善孖夫人楊浣青(張善孖第一位夫人即心素之生母去世很早)為阿妳(讀mei,等同于媽媽)。這是張家特有的稱呼:不管叔伯昆仲的子女,都是善孖夫婦的子女。大千的子女稱父親的三哥三嫂為三叔三妳,四哥四嫂為四叔四妳,稱自己的父母為爸爸妳妳。

張心素為張善孖先生長女,在同輩中排行第三,女孩中最為年長,故大千先生信中說:“汝為最大之侄女,從小最為疼愛”,其中不無愛屋及烏的成分。大千對心素有多疼愛呢?1940年初,張心素與大風堂弟子晏偉聰結婚,因張善孖出國辦展為抗日募捐,張大千是他們的主婚人;1940年10月,張善孖過世,張大千更是責無旁貸地擔起了父職;大千去國懷鄉,給親人寄畫寄物,也都分外記掛心素;大千子侄輩赴美探親,先后只有十子張心智、十女張心瑞、十四子張心玉(張梟)、十一女張心慶、三侄女心素和八侄女張心嘉(張嘉德)六人,心素和心嘉即善孖先生之女。

長信中提及的“十二弟蘿蘿”即張保羅,因張善孖無子,張保羅自小過繼給善孖先生。“八妹”則是張心素同父異母的妹妹張嘉德,善孖先生的二女兒,信中的“聰聰”即張嘉德之子。而信中提及的“李七叔”即張大千紅顏知己李秋君的胞弟李祖萊。在大千旅居海外及臺灣的若干年中,居香港的李祖萊、徐伯郊(著名鑒藏家,文物鑒定大家徐森玉之子)、沈葦窗(《大成》雜志總編輯)三人是大千先生與大陸親人連接的重要“橋梁”。

張心素(1914-1989)1932年,張大千、張善孖借寓蘇州網師園,18歲的張心素跟隨左右,習畫之余照料父叔飲食起居。圖為1936年,22歲的張心素在蘇州網師園與虎兒留影

《張大千家書》,包立民編著

《張大千家書》中收錄1981年張大千致張心素信

家書往事多

大千先生家書多。2016年6月,生活·讀書·新知三聯書店出版包立民先生編著的《張大千家書》(增訂本),其中即收錄有40余封,多一紙二紙,并無三紙長信。三哥三嫂、四哥四嫂、二嫂、十女,諸侄兒侄女,均曾得大千家書及恩澤,寄錢寄物寄畫,幾乎從未間斷……

現摘錄1957年及1961年張大千寫給三哥張麗誠的其中兩封信,可大致反映張大千去國懷鄉的真實境況:

弟以人眾多,謀生不易,只得東奔西走,是以回國不易……(1957年8月31日信)

老年弟兄天各一方,不得相見,慘痛萬分!月初經過香港,曾托一門生兌上美金五十元。度此信到時,此款亦當收到,外寄砂糖二公斤、花生油五公斤、花生米二公斤、紅棗一公斤、肉松二公斤、云腿四罐……哥手示,拜讀再三,哭泣不已。老年手足但求同聚,不計貧苦。弟之近況尚可慰,弟于萬里之外,每年賣畫可得美金萬余,只是人口稍多,足夠家用,無多蓄積而已……(1961年5月29日信)

此類家書是大千家書的主調,一字一淚、慘痛萬分、哭泣不已……這樣的字句充斥其間。包立民先生據此認為,大千先生思親心切卻不回歸,經濟上的考量也是原因之一。張家是個大家族,眾多妻小要養活,親人要接濟,那個年代,張大千愛莫能助啊。

1980年,由張大千秘書劉延青代筆給張心素的信

自己不能回,于是他一直想盡辦法讓親人出國相見。尤其到了晚年,大千遷居臺灣后,患有目疾和膽結石等病,大千已無法四處奔波,更是渴望親人相聚。《張大千家書》(增訂本)收有1981年10月9日張心素赴美探親前大千致心素的一封信,1971年家書和1981年家書一起讀,可反映張大千窮盡一切辦法,親人仍不得相見,“慘痛萬分”的真實境況。

全文如下:

心素三侄:

汝十妹歸已十日,美國汝十二弟蘿蘿已得其到家電報,汝已見面否?茲托徐伯郊老伯與汝匯去三千元。又,汝弟地址得到,即去辦理簽證,千萬只帶外侄孫女一人,如多帶一人到國外,汝將后悔不及,蓋有種(種)困難也。叔衰頹已甚,不能多寫,盼汝向三叔三妳兩老人前代叔叩安。九月十二日,八叔爰,偉聰同此。

這封信是張大千在張心素母子赴美前所書。

而在此前的1980年,張大千曾囑托香港摯友徐伯郊(1913-2002,徐森玉之子,著名鑒藏大家)、李祖萊(張大千紅顏知己李秋君胞弟)接應,由張大千秘書代筆給張心素寫信,表達希望心素省親的愿望。

幾經周折,到1981年,張心素的美國之行成真,張大千大喜過望。于是,他遍托友人打通關節,托香港摯友給張心素轉去旅費,又安排美國家人盡心招待,以期能與心素母子相見。可心素母子(與兒子晏良為)在美國舊金山張大千寓所“環蓽盦”苦等逾半年,卻并沒有等來那一紙臺灣通行證。

據張心素家人回憶,當焦灼苦等、彷徨無計的大千先生找到彼時臺灣當局領導人蔣經國先生時,被很遺憾地告知:“實在不敢松這個口子啊。”費盡周折不得相見,電話里,叔侄兩人均泣不成聲,旁邊的人無不飆淚。

張大千《卷簾仕女》水墨紙本 立軸89.5cm×42cm丁亥(1947年)廣東崇正2019秋拍拍品題識:丁亥十一月過重慶,寫與心素三侄女,張爰。鈐印:張爰、大千出版:《張大千家書》(增訂本)P264,包立民編著,生活·讀書·新知三聯書店,2016年

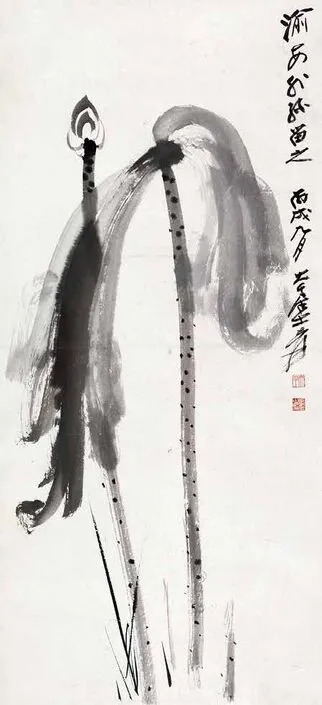

張大千《墨荷》水墨紙本 立軸82.5cm×39cm丙戌(1946年)注:上款人“渝安”為張心素之子晏良為小名

張大千《片帆正飽桃花水》設色紙本 鏡片89cm×44.5cm注:上款人“良為”為張心素之子晏良為,現居美國,1981年曾隨母一起赴美,期與八叔公大千先生一聚

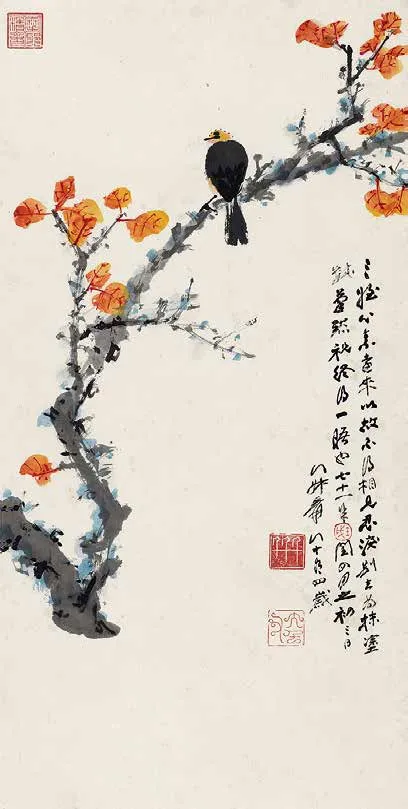

張大千《紅葉小鳥》設色紙本 立軸90cm×45.5cm1982年廣東崇正2019秋拍拍品題識:三侄心素遠來,以故不得相見,忍淚別去,為涂抹數筆,然祝終得一晤也。七十一年閏四月之初三日。八叔爰,八十有四歲

1940年冬,時在重慶,張心素懷孕期間,張大千為之造像

張大千《致張心素信》釋文:

心素三侄:得香港友好轉來九月廿五日函,戴最高度眼鏡,字太小全看不見,由汝十二弟蘿蘿重復讀與叔聽,一字一淚。叔豈不愛國者,舍手足子侄不歸至此?來函所稱楊李等輩,叔素所不齒,有何可羨?叔歸但為三叔四叔及汝輩耳,亦不要人接待,更談不到尊重,只是目疾開刀當須較長時間之休養。三叔四叔大壽,不能趕回,至為痛心耳。汝為最大之侄女,從小最為疼愛,今乃不得相見,三叔四叔年老不能遠,侄等豈亦不復能來看望汝叔耶?所要白癜藥,數月前已由李七叔掛號寄去三叔處,三叔回信云,并未收到。今汝來信,亦未提及。我想應無遺失之理,竟爾遺失,豈非怪事?

年前侄為外孫要英文理化書籍,叔遍托友人,想盡辦法,終不得寄,想同一情形耳。叔最愛汝,每一想念,與雯姨及尕妹、滿妹、蘿蘿、澄澄言及,輒老淚縱橫。國內既已放寬,侄可否請準出國探親,其旅用一切,叔當全部為汝備之,如何?如何?八妹之子聰聰極乖,明年高中畢業,學食及零用約合二百余金,現已自開汽車,上學離家二三華里。買車一部第一期交五百美金,由叔付出,以后月付數十元由聰聰自付。彼晚間作事數小時,月可收入二三百元,至暑假中已賺得一千余元存入定期存款,將來可兌與汝八妹。其學食衣物等等,自有叔擔負,其父母勿掛慮也。侄有何需,隨時函告,叔當盡力。

汝滿妹三四月即由巴西帶其三歲之女瑩瑩前來省問叔與雯姨,尕妹亦有二子矣,本月亦擬歸寧,惜不能見汝與嘉侄、慶裕兩女為憾,叔老病又極忙,極不愿寫信,今拉拉雜雜不覺盡三紙。叔他無所樂矣,蘿蘿之第四女綿綿在叔身邊甚可嘉也。

偉聰同閱,八叔爰。

十一月一日。

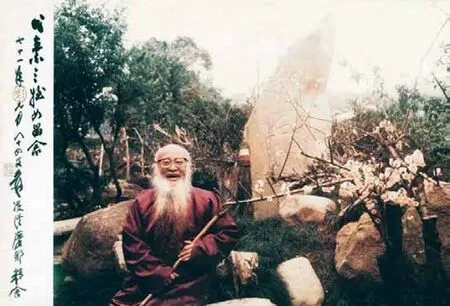

1982年,張大千寄給心素之近照,身后背景為臺北摩耶精舍之梅丘。