2型糖尿病抗糖尿病藥物治療與血糖控制狀況分析

吳芳

[摘要] 目的 分析2型糖尿病的抗糖尿病藥物治療及血糖控制狀況。 方法 選擇2018年5月—2019年1月收治的111例2型糖尿病患者(餐后2 h血糖在18.0mmol/L以內)作為研究對象,依據抗糖尿病藥物治療方法,分為A組、B組,分別給予兩組胰島素治療、口服抗糖尿病藥物治療。 結果 用藥治療3個月時,B組空腹血糖及餐后2 h血糖均低于A組(P<0.05)。B組血糖達標率、低血糖發生率均優于A組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 抗糖尿病藥物治療方案會對2型糖尿病患者的血糖控制狀況產生影響,口服抗糖尿病藥物的血糖控制效果優于胰島素注射治療。

[關鍵詞] 2型糖尿病;抗糖尿病藥物;血糖控制

[中圖分類號] R587.1? ? ? ? ? [文獻標識碼] A? ? ? ? ? [文章編號] 1672-4062(2019)10(a)-0059-02

近年來,2型糖尿病已經成為一種全球性問題[1]。這種血糖代謝紊亂疾病的發生,不僅會影響患者的身體健康狀況,隨著患者血糖代謝紊亂的持續,這一異常狀態還會對患者機體的各種器官、系統功能產生影響,引發嚴重并發癥,甚至會威脅2型糖尿病患者的生命安全[2]。上述狀況對2型糖尿病的治療提出了較高的要求。由于當前2型糖尿病患者的治療以藥物治療為主,因此,分析2型糖尿病患者的抗糖尿病藥物治療方法具有一定的必要性。該院研究以2018年5月—2019年1月收治的111例患者為對象進行研究,現報道如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選擇該院收治的111例2型糖尿病患者為研究對象。依據抗糖尿病藥物治療方案的差異,分為A組(胰島素,53例)和B組(口服抗糖尿病藥物,58例)。A組男29例,女24例;年齡(53.6±7.8)歲。B組男31例,女27例;年齡(53.5±7.6)歲。差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2? 方法

A組接受胰島素治療:該組53例患者中,26例接受精蛋白重組人胰島素混合注射液30/70(批準文號:國藥準字S20100013)抗糖尿病治療;17例接受門冬胰島素30注射液(批準文號:國藥準字J20140140)治療;10例接受甘精胰島素注射液(批準文號:國藥準字J201 40052)治療。

B組接受口服抗糖尿病藥物治療:該組58例患者中,31例接受鹽酸二甲雙胍緩釋片治療:給予患者口服鹽酸二甲雙胍緩釋片(批準文號:國藥準字H20050374)治療,用法:2~3次/d,0.5 g/次。15例接受阿卡波糖片治療:給予患者口服阿卡波糖片(批準文號:國藥準字H20010716)治療,用法:3次/d,50~100 mg/次。8例接受瑞格列奈片治療:給予患者口服瑞格列奈片(批準文號:國藥準字H20103638)治療,用法:3次/d,1~2 mg/次。4例患者接受鹽酸吡格列酮片治療:給予患者口服鹽酸吡格列酮片(批準文號:國藥準字H20080271)治療,用法:1次/d,15~30 mg/次。

1.3? 觀察指標

對比兩組患者的血糖指標變化;分析患者的血糖達標率及低血糖發生率。

1.4? 統計方法

選用SPSS 19.0統計學軟件統計數據。計量資料以(x±s)表示,行t檢驗,計數資料以百分比(%)表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1? 血糖指標變化

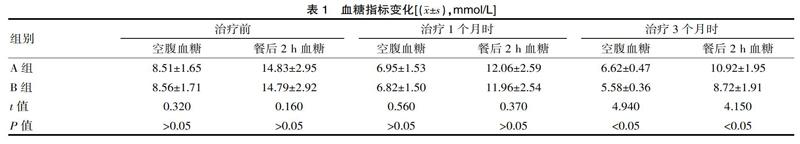

治療前及治療后1個月時,兩組2型糖尿病患者的空腹血糖、餐后2 h血糖指標均差異無統計學意義。治療3個月時,兩組2型糖尿病患者的血糖指標均明顯降低,但A組患者的空腹血糖(6.62±0.47)mmol/L、餐后2小時血糖指標(10.92±1.82)mmol/L均高于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2? 血糖達標率及低血糖發生率

以抗糖尿病治療后3個月為觀察時點,統計兩組2型糖尿病患者的血糖達標率及低血糖發生率。A組共30例達標,血糖達標率56.60%,低于B組血糖達標率86.21%(χ2=12.860,P<0.05);A組治療期間共5例患者出現低血糖,低血糖發生率9.43%,高于B組0.00%,差異有統計學意義(χ2=5.170,P<0.05)。

3? 討論

作為糖尿病群體的基本構成,2型糖尿病目前已經成為危害人們身體健康、影響生活質量的主要因素之一[3]。伴隨著2型糖尿病發病率的不斷升高,這種常見病的治療逐漸引起了人們的廣泛關注。事實上,這種疾病治療的主要難度在于:2型糖尿病患者多伴有胰島β細胞功能減退,在長期病程中,患者的異常血糖波動會加劇其胰島β細胞功能的損害,這一變化則會進一步增加患者的血糖控制難度,形成惡性循環[4]。

目前臨床主要在調整飲食、增強運動鍛煉的基礎上,通過口服抗糖尿病藥物、注射胰島素這兩種方式,控制2型糖尿病患者的血糖水平。這兩種治療方法均已于2型糖尿病患者的干預中得到了普及。

為了判斷這兩種治療方法的價值,該研究以分組對比形式,將111例2型糖尿病患者分成A組、B組,分別給予胰島素注射治療及口服抗糖尿病藥物治療,結果顯示:經藥物治療3個月時,B組空腹血糖(5.58±0.36)mmol/L、餐后2 h血糖(8.72±1.91)mmol/L,均低于A組,且治療3個月時B組患者的血糖達標率水平86.21%,高于A組(P<0.05)。上述結果均證實:口服抗糖尿病藥物在控制2型糖尿病患者血糖指標方面,較胰島素注射治療存在一定優勢。分析形成上述差異的原因可能為:①胰島素注射治療存在延遲效應。胰島素注射治療的病程較長,采用這種藥物治療方法給予2型糖尿病患者進行治療,容易因胰島素注射治療的延遲效應而影響最終血糖控制效果[5]。因此,在治療療程較短時,接受胰島素注射治療的2型糖尿病患者并未形成良好的血糖控制效果。②2型糖尿病患者的胰島功能較差。2型糖尿病患者多伴有胰島β細胞功能受損。在接受胰島素注射治療期間,2型糖尿病患者的特殊性胰島功能決定著:其血糖波動幅度較大,這一狀況直接影響了A組患者的空腹血糖、餐后2 h指標水平及血糖達標率水平。③口服抗糖尿病藥物治療更加契合患者的需求。相對于胰島素注射治療而言,口服抗糖尿病治療的療程較短,且不易引發2型糖尿病患者的血糖波動。因此可認為,這種藥物治療方法更加契合2型糖尿病患者的要求。④口服抗糖尿病藥物治療的藥理機制。給予2型糖尿病患者口服抗糖尿病藥物治療,部分藥物可經提升脂肪肌細胞內過氧化物酶增殖體激活受體的活性水平這一作用機制,提高2型糖尿病患者自身胰島素水平的敏感性,加強患者胰島對葡萄糖及糖原合成的利用,進而為患者血糖指標的調節與控制奠定良好的基礎。

而從這兩種抗糖尿病藥物治療方法的安全性水平來看,B組患者無低血糖發生,A組低血糖發生率9.43%。這一結果表明:口服抗糖尿病藥物治療的安全性水平高于胰島素注射治療。這一差異可能與胰島素治療的延遲效應及2型糖尿病患者本身的血糖波動特征有關。根據上述結果,可認為,為了保障2型糖尿病患者的血糖控制安全性,宜選擇口服抗糖尿病藥物干預方法。

此外,綜合上述結果來看,分析胰島素注射治療方法的不足之處還表現為:由于接受胰島素注射治療的2型糖尿病患者伴有較高的低血糖發生風險,在治療過程中,患者為避免低血糖發生,常常需要因預防性目的而自主加餐,這一現象影響了接受胰島素注射治療的2型糖尿病患者飲食控制目標的實現。而當接受胰島素注射治療的2型糖尿病患者未做好低血糖預防工作時,其低血糖風險則會產生變化。上述特征構成了一種惡性循環,并對2型糖尿病患者的病情控制產生干擾。

綜上所述,宜于2型糖尿病患者的血糖控制中,引入口服抗糖尿病藥物治療,以改善患者的血糖控制效果,并為糖尿病患者生活質量及情緒狀態的改善提供良好的支持。

[參考文獻]

[1]? 李愛桂.2型糖尿病患者抗糖尿病藥物治療與血糖控制狀況分析[J].糖尿病新世界,2017,20(18):79-80.

[2]? 田霖林.血糖控制不佳的2型糖尿病患者加用利拉魯肽療效及安全性的臨床觀察[D].長春:吉林大學,2016.

[3]? 楊玲,劉蓉.2型糖尿病抗糖尿病藥物治療與血糖控制狀況分析[J].臨床醫藥文獻電子雜志,2016,3(40):7895-7896.

[4]? 程欣,葉山東,陳燕.2型糖尿病患者抗糖尿病治療方案與血糖控制關系的研究[J].中國糖尿病雜志,2012,20(7):541-542.

[5]? 丁雷,石國斌,吳吉平,等.2型糖尿病患者抗糖尿病藥物治療與血糖控制狀況分析[J].安徽醫學,2016,33(6):658-660.

(收稿日期:2019-07-06)