研習史料是高中歷史教學設計的中心

馮長運 李明海

任何歷史研究都要以史料為基礎。《普通高中歷史課程標準(2017年版)》明確指出,“史料實證是諸素養得以達成的必要途徑”。為學生全面發展、個性化發展和終身發展服務的高中歷史課程與教學的基本載體應該是史料,必須以研習史料為中心進行教學設計。下面以“英國工業革命的原因”為例談談我們的做法,期引大家之玉。

對歷史原因的探討是學習歷史的重要節點。歷史學的基本任務是說清楚歷史現象或歷史事件,其中的主要研究對象就是歷史現象或歷史事件發生的原因。因歷史現象或歷史事件的基本事實(基本過程)相對易見,其結果(作用、影響等)也相對易得,唯其原因既復雜又隱晦。史學領域時常發生圍繞歷史現象或歷史事件原因的學術爭論,而且有些爭論甚至持續數代學人。如關于英國革命的原因,自其進行之中就已經開始了爭論,幾百年后,學術界仍然處于爭論之中。①我們認為,一旦形成了尋找、分析和概括歷史事件發生原因的意識和能力,就從根本上形成了學習和研究歷史的關鍵能力。

探究“英國工業革命的原因”是國內外學術界和廣大歷史學習者都懷有極大興趣的問題。18-19世紀的工業革命既不是發生在文藝復興、宗教改革和啟蒙運動興起的故地,也不是發生在歐洲大陸一些文化昌盛、經濟發達的地區,而恰恰發生在原先相對落后、孤懸海島的英國,究竟是哪些因素促成了英國首先發生改變世界的工業革命,其中蘊涵有豐富的教育意義和價值。②自20世紀60年代開始,關于英國工業革命的發生原因進入熱烈爭論,時至今日也還沒有一個統一的說法。對這些爭論,按照時間上由遠及近概括起來大致可以分為如下幾類:最初主要集中于經濟方面,有單一原因說與多種原因說之爭;爾后擴展為社會經濟說與社會綜合說之爭;近年來則進一步深化,各自所取不同的某一種或兩種為主之爭。③上述爭論方各自不乏其理,但有一個共同的局限——或只看到了森林,或只看到了樹木。

任何偉大的歷史變革都是某種強烈的社會需要的產物;而強烈社會需要的實現,都是歷史人物具體創造的結果;歷史人物的創造又總是在某種社會規則或制度里面進行的。我們認為,如此去研究歷史變革的原因,可以保證總體上真實與全面,且在具體中既見森林又見樹木。

基于上述分析,可將英國工業革命發生及完成的基本原因概括為如下簡式:強烈社會需求+偉人杰出創造+先進制度保護。我們據此對“英國工業革命的原因”進行如下教學設計。

階梯任務設計1:閱讀教材關于英國工業革命背景和瓦特的內容,歸納工業革命的背景。

材料1:統編教材《中外歷史綱要(下)》(試教版)第10課關于工業革命的背景以及對瓦特的簡介(略)

教材表述簡明,學生很容易歸納出:英國政局穩定,政府鼓勵經濟發展;農業資本主義發展迅速;海外殖民擴張;技術進步;國內外市場擴大;瓦特不斷改進蒸汽機成功等等。

問題1:瓦特是一個既勤奮又堅定還特別具有天賦的人,在這場改變人類歷史命運,將人類由農業文明推進到工業文明的偉大技術革命中,只有瓦特再別無他人,你們想想這可能嗎?

(老師根據學生的發言進行生成教學)

問題2:不可能。限于篇幅,即使是幾乎與瓦特具有同等地位的博爾頓,教材也沒有提及。為什么說博爾頓與瓦特具有同等地位呢?

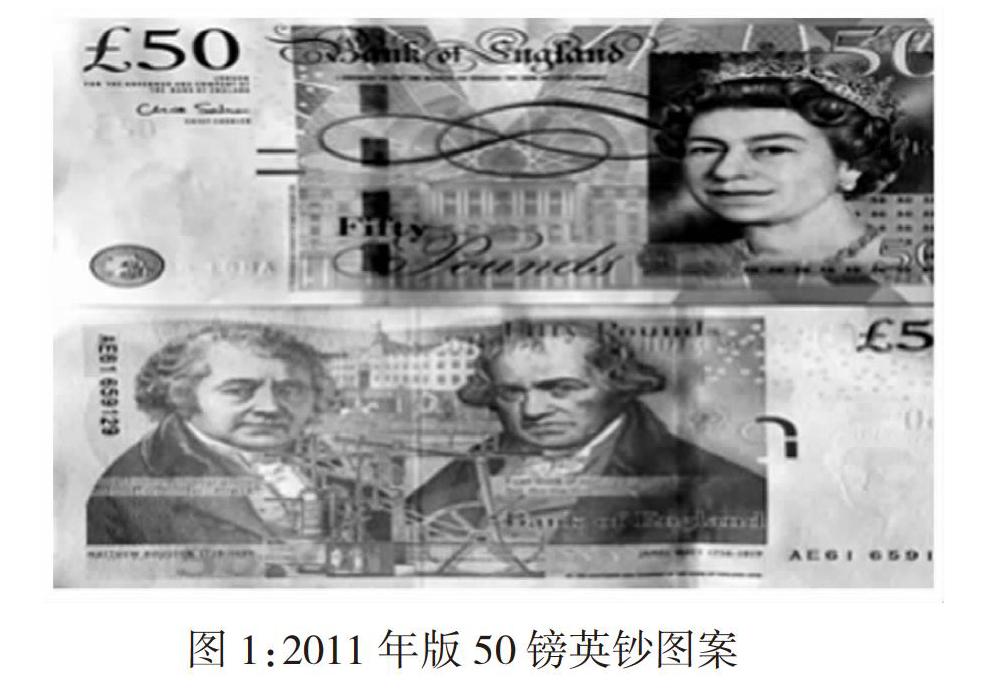

階梯任務設計2:為使學生回答有據,出示50鎊英鈔圖片,請學生觀察后回答問題。幫助其理解“強烈的社會需要不斷推進蒸汽機的改良”。

材料2:2011年版50鎊英鈔圖案

問題3:大家可以從這張英鈔圖片中獲取哪些歷史信息?有什么想法?

設計意圖:此問強調“歷史信息”,因紙幣不僅很長一段時期內是經濟貿易的媒介,每套紙幣印刷圖案的背后,還蘊含著一個國家悠久的歷史文化,以此可限定學生的思考方向,引導其發掘歷史信息。博爾頓與瓦特二人頭像并列于50鎊英鈔之上,本就是一個問題,為何并列,何以并列?足以引發學生的探究興趣。

學生根據教師引導及常識可推斷:1.各國貨幣上的人物,一定是被該國認為做出過偉大貢獻的歷史人物。2.瓦特與博爾頓的頭像被印制在同一張英鈔上,說明在英國人的心目中這兩人對歷史的貢獻不可分割。

問題4:英國人這么做的根據何在?我們應該去哪里尋找英國人這么做的根據呢?(意在讓學生根據蒸汽機發明、改良的歷史過程,做出判斷)

問題5:當時每個煤礦都養著許多匹馬用于拉動絞車,以抽出坑道里的積水。這個辦法成本巨大而效益低下,難以滿足社會經濟發展對煤炭的需求。通過對比,思考為什么蒸汽機的改良如此艱難,卻能最終成功呢?

顯然,這個問題可以引向我們預設的“強烈的社會需要不斷推進蒸汽機的改良”。

設計意圖:材料1直接取自教材,這些內容是學生學習最易獲得的資料,也是學生能夠迅速接受的資料。材料2以2011年版50英鎊紙鈔圖案作為資料,形象直觀地通過瓦特與博爾頓切入主題,并引導學生形成收集史料的意識,學習收集史料的方法。以上意在讓學生明白“強烈的社會需要”對發明、創造的作用。

階梯任務設計3:引導學生閱讀兩則人物故事類材料,探討英國工業革命發生的原因。幫助學生理解“偉人杰出創造”“先進制度保護”的含義及關系。

材料3:馬修·博爾頓與詹姆斯·瓦特的故事

瓦特在1765年前后經人介紹認識了開采煤礦的企業家羅巴克。此時,瓦特因為研究經費不足、債臺高筑,幾乎放棄了改良蒸汽機的研究。羅巴克則剛剛獲得了一座煤礦的開采權,急需用于采礦的抽水機。在知道瓦特的情況后,羅巴克承諾幫助瓦特改良蒸汽機。蒸汽機從此走出實驗室,進入它即將大展身手的工業世界。后因羅巴克瀕臨破產,他們的合作被迫中斷。

博爾頓及時購得瓦特蒸汽機專利權的股份。博爾頓創辦的生產小五金器械的索霍工廠缺乏動力,希望借助瓦特的蒸汽機解決問題。與博爾頓的合作,使瓦特得到了更充裕資金和更好的設備以及加工制造工藝等方面的支持。雙方簽訂了契約:博爾頓為蒸汽機研制提供一切必要的條件;若蒸汽機研制成功,博爾頓與瓦特兩方按2:1的比例分配利潤;若研制失敗,一切經濟后果由博爾頓承擔。博爾頓傾全力支持瓦特進行技術革新,動員瓦特說服國會延長蒸汽機的專利保護。1784年,博爾頓終于看到了他十多年期待的結果:經過瓦特無數次改進的聯運式蒸汽機成功了。

瓦特退休后,他兒子小瓦特與博爾頓等人合作,繼續蒸汽機的市場推廣。小瓦特與其父不同,不僅是技術專家,還是企業家,他解決了瓦特蒸汽機制造事業中無法克服的弱點:蒸汽機制造出來后,在很長時間里銷路不好,因為一旦出現故障,就找不到懂行的工匠去修復,瓦特必須親自帶著他的一班人馬四處應急。此外,制造蒸汽機在當時是手工勞動,因此每一臺蒸汽機的部件都有可能不同。這樣的機器,既無法大批量生產,也不能大范圍推廣。小瓦特采用生產相同型號部件的方式,實現了蒸汽機批量生產。因部件型號統一,工匠能夠完成維修,解決了大范圍使用蒸汽機的難題。

19世紀30年代,蒸汽機廣泛應用到紡織、冶金、采煤、交通等部門,成功轉化為現實生產力,很快引起了一場技術革命。所以,瓦特若沒有博爾頓的支持,可能在改良蒸汽機成功之前,就無可奈何地放棄了;若沒有小瓦特創新生產方式,很可能像法國工程師巴本、英國工程師紐可門那樣,只是作為蒸汽機發明過程中的一個階段性人物載入史冊。博爾頓和小瓦特等人分別以風險資金、專利權和標準化生產等貢獻成就了瓦特的改良蒸汽機事業。

瓦特回憶說:“在事業上,能夠彌補我容易失望和失去自信缺點的人,就是樂天的博爾頓。在伯明翰,在索霍,我得到他所給予我的援助。現在,世人之所以能夠廣受蒸汽機的恩惠,全要歸功于博爾頓對這項事業無比的關心和費心的經營,以及高明的遠見。假如沒有博爾頓的幫助,單靠我個人的力量,我想,這個發明恐怕不會有今天的成就。”

博爾頓故居現在是一個博物館。上面的圖2是博物館前一座包括博爾頓、瓦特和默多克(為蒸汽機改良成功作出重大貢獻的工程師)的雕塑。用以紀念他們在蒸汽機發明上的貢獻。

——摘編自錢乘旦、許潔明:

《英國通史》,①《公司的力量》②

問題6:上述故事透露了哪些重要信息?我們從中能夠得出哪些歷史結論?

蒸汽機改良成功,或者說工業革命核心技術的突破,必須同時包括如下原因:1.瓦特堅持不懈的努力;2.博爾頓風險投資的保證;3.專利政策的保護;4.對產品商業化操作的成功。所以,馬克思說:“如果有一部批判的工藝史,就會證明,十八世紀的任何發明,很少是屬于某一個人的”。③

設計意圖:1.讓學生自己通過閱讀、討論發現歷史信息,培養學生自主、探究和合作學習的方法與能力。2.開闊學生的歷史視野,彌補教材因篇幅所限造成的學習資源局限。3.馬克思的言論具有相當的權威性和經典性,在此引用對培養學生收集史料的能力起作用,可使其學會理解并應用唯物史觀的基本原理分析問題。4.培養學生“歷史的一切結論都應以事實(史料)為基礎”的意識,“一分證據說一分話”的史學素養。

事實上,工業革命的成功還有一個重要原因——政府信守契約。教師出示材料4,要求學生閱讀。

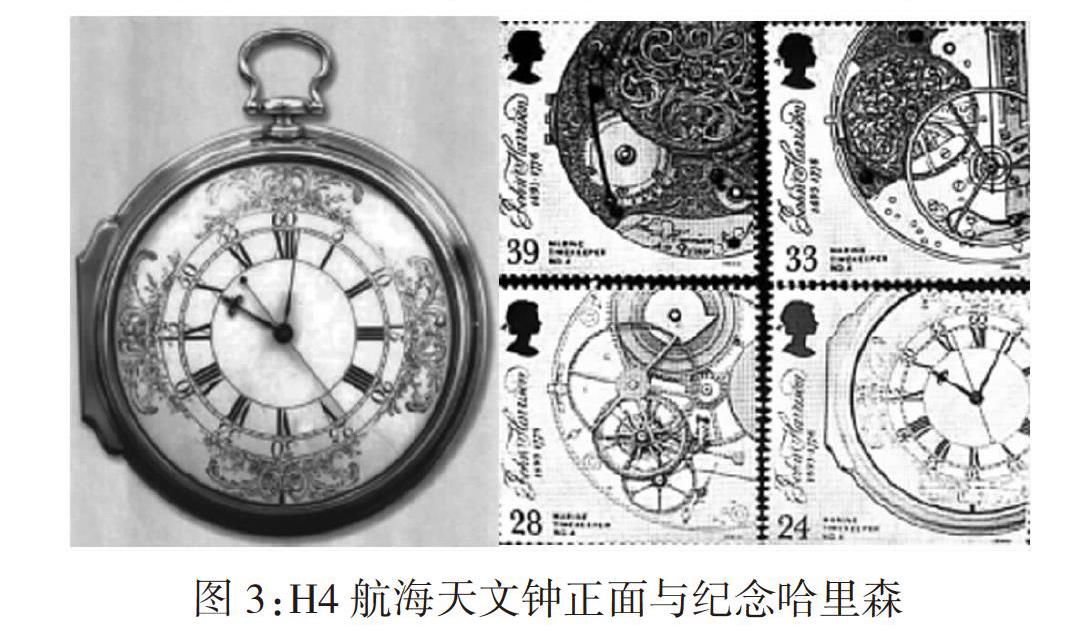

材料4:約翰·哈里森發明航海天文鐘

沒有精準測量時間的方法,航海家永遠不可能開辟出遠離海盜聚集地和危險海岸線的全新航線。隨著英國海上霸主地位的確立,解決航海經度的難題迫在眉睫,英國國會于1714年通過《經度法案》,規定凡是有辦法在地球赤道上將經度確定到半度范圍內的人,獎勵2萬英鎊(約相當于今天的780萬英鎊)。將獎勵標準折算成時間,用鐘表法表示就是每天誤差在3秒內可以獲得該獎金。

約翰·哈里森(1693—1776)是一個木匠的兒子,對機械尤其是鐘表的構造有著濃厚興趣。自學成才的約翰·哈里森為了得到這筆2萬英鎊獎金,通過自己掌握的制造鐘表的原理和技能,充滿信心地開始研究制造航海鐘,終于在1736年造出了第一臺航海天文鐘。哈里森繼續努力,不斷改進,在1759年造出了一塊直徑為13厘米,重1.45千克的比懷表大一點的航海表,后人把它命名為H4。庫克船長在遠航中使用H4,證實它能夠穩定地保持指示正確的航向。哈里森終于在80歲時拿到了全額獎金。國會兌現懸賞前后歷時60年。

——摘編自沈毅敏:《走進“哈里森一號”

——木匠哈里森發明航海天文鐘的故事》①

教材所說的工業革命背景,在當時歐洲的荷蘭、法國、西班牙、葡萄牙等國都不同程度地存在,并不為英國所獨有,英國工業革命最終成功是因為這些背景條件和具體原因,特別是專利保護、信守契約等在英國比其他任何一國都表現得更加充分、突出。

設計意圖:借助更多的學術成果,深化學生對英國工業革命原因的認識。使學生學會具體問題具體分析,而不是遇到問題就用一概而論的“公式”予以總結。材料的設置,旨在為學生呈現更多的視角,以便讓其尋找自己思維的路徑,以及尋找支撐自己結論所需的史證。以杰出人物故事為例,亦可培養學生為實現遠大理想要堅定自信、久久為功的精神。

階梯任務設計4:閱讀具有權威性、經典型的史料,用唯物史觀評價歷史人物。

通過上述史料以及我們的研習可知,英國工業革命最主要的原因是政府信守契約精神之下的瓦特與博爾頓們的努力。由此,我們是不是可以得出如下結論:在歷史的重大轉折關頭會產生重要的歷史人物,重要的歷史人物促使了重大的歷史轉折?

設計意圖:學生們對于歷史理論一般會感到茫然,在研習史料中應根據教學內容適時適度地將其提出來,可以讓學生在具體任務中學習、體味和認識。

材料5:有關時勢與杰出人物關系的論述

當特定的社會形勢在社會的精神面前提出某些課題時,這些課題都會吸引有卓越智慧的人的注意,直到他們成功地把課題解決為止。

偉大人物之所以偉大,不是因為他的個人特點使偉大的歷史事變具有個別的外貌,而是因為他所具備的特點使他最能為當時在一般原因和特殊原因下產生的偉大社會需要服務。……偉人正是創始者,因為他比別人看得遠些,他的欲望比別人強烈些。他會解決先前的社會智慧發展進程提上日程的科學課題;他會指出先前的社會關系發展所造成的新的社會需要;他會發揮首倡精神來滿足這些需要。

——普列漢諾夫:《論個人在歷史上的作用》①

此處的“特定的社會形勢”就是教材所說的“工業革命的背景”;“卓越智慧的人”“偉大人物”就是我們所講的瓦特、博爾頓等人。時代需要產生了偉大的時代人物;這些人物之所以偉大,在于他們解決了時代提出的課題。列寧指出“不研究普列漢諾夫所寫的全部哲學著作,就不能成為一個自覺的、真正的共產主義者,因為這些著作是整個國際馬克思主義文獻中的優秀作品”。②可見,馬克思主義經典作家從來不輕視杰出歷史人物的歷史作用。

問題7:根據上述觀點,如何結合本課內容評價瓦特和博爾頓?

教師點評學生發言,進行生成教學,小結:英國工業革命的時代要求,呼喚瓦特和博爾頓站出來響應。博爾頓敢于冒險投資和堅持不懈的精神,瓦特的超人才能、不懈的鉆研和不怕失敗的堅強意志,他們成就事業的強烈欲望與創新精神,使他們攜手解決了英國工業革命中的核心問題,滿足了社會的需要,極大地促進了社會生產力的發展,推動人類從農業文明跨進工業文明。

設計意圖:1.引用列寧和普列漢諾夫的相關論述,培養學生用唯物史觀觀察歷史現象、評價歷史人物的意識與能力。2.陶冶學生順應時代潮流,敢于擔當重任,不怕困難和失敗,勇于創新和成就偉業的家國情懷。

在探究“英國工業革命的原因”的各環節中,我們特別強調了當下高中歷史教學設計中選擇和運用史料需要重視的四個方面:

1.史料一定要具有真實性、權威性、經典性,同時盡可能使之具有一定的趣味性。

2.史料之間要具有內在邏輯聯系,組成史料鏈。碎片化史料不利于學生邏輯思維能力的形成和學科核心素養的達成。

3.研習史料要注重培養學生收集史料和論從史出的意識與能力。

4.研習史料要精心設疑,突出指導學生依據唯物史觀對史料進行解釋,培養學生的歷史學科關鍵能力,提高學生歷史思維的質量。我們認為歷史教學以研習史料為中心能夠有效幫助學生逐漸達成和提升歷史學科五大核心素養。

【作者簡介】馮長運,中學高級教師,主要研究方向為基礎教育政策與規劃、歷史課程與教學論。

李明海,正高級教師,特級教師,主要研究方向為思想史、歷史課程與教學論。

【責任編輯:王雅貞】