認識多元一體趨勢 強化中華民族認同

袁從秀 李恩泉

“遼、西夏與北宋的并立”是統編教材七年級下冊第二單元《遼宋夏金元時期:民族關系發展和社會變化》的第二課。北宋結束了五代十國的分裂局面,但周邊民族先后建立的遼、西夏、金等政權與宋形成了并立的局面。遼宋夏金時期是我國歷史上由分裂走向統一的過渡時期,也是民族大交融的時期。該課無論是在本單元還是中國古代史學習中都具有重要的地位,對于理解中國古代的民族關系、統一多民族國家的發展和中華民族多元一體格局的形成均具有重要意義。

《義務教育歷史課程標準(2011年版)》(以下簡稱“課標”)要求“知道遼、西夏與北宋的對峙局面”。看似簡單,但要從遼、西夏與北宋關系具體、生動的歷史事實的“點”中,找尋到這段歷史發展的“線”,本課應先從單元的視角去認識中華民族進一步交融與發展的歷史、中華民族多元一體格局逐漸形成的歷史。“遼、西夏與北宋的并立”一課,文字不多但內容容量大,涉及契丹族與黨項族的民族起源與發展、遼和西夏政權的建立及其與宋的關系。知識點繁多,時間線索復雜,空間地域跨度較大。如何從繁雜瑣碎的歷史中理出頭緒,筆者認為應從中華民族多元一體格局形成的歷史視角去思考,故備課時應抓住幾個核心問題:

1.如何正確看待契丹與黨項民族、遼與西夏政權?

本課第一子目講述了契丹族與黨項族的生活區域、經濟文化發展和政權建設。其中特別介紹他們由于與漢族經濟文化的密切聯系,從事農業生產,有力地推動了所在區域經濟文化的發展,并建立了統一的政權,一定程度上為元朝的最后統一奠定了基礎。因此,教學中應該樹立這樣的觀念:契丹族、黨項族是與漢族平等的關系,他們建立的政權和北宋政權也是平等的。因為“這一時期各政權統治區域內的民族群體,均在融合過程中扮演了各種各樣的角色”,①正是由于遼與西夏分別實現了各自區域內的局部統一,建立一個統一的多民族國家才會成為時代的必然。

2.遼宋夏時期民族關系發展具有哪些特點?

特點一:政權并立。

這一時期先后建立的遼、北宋和西夏三個政權,分別控制著一定區域的土地、人口和財產,實現了內部的統一,形成了三個政權較長時期內的并立局面。

“課標”學習要點要求“知道遼、西夏與北宋的對峙局面”,而在“課標”中國古代史導言的概述中,將此表述為“北宋的建立,結束了五代十國的分裂局面。與此同時,周邊民族的相繼崛起又在更大范圍內形成了民族政權并立的局面”。前用“對峙”,后用“并立”,教材標題為“遼、西夏與北宋的并立”。究竟是“并立”還是“對峙”?《現代漢語詞典》對“并立”的解釋是:“同時存在”,①而對“對峙”的解釋是“相對而立”。②據此,筆者認為“對峙”有對抗、抗衡之意,而當時幾個民族政權之間既有對峙也有交往,更有民族的交融。所以,“并立”更能體現當時的民族關系。

特點二:有戰有和,和為常態。

遼宋夏時期中原政權周邊的民族政權較為強大,各政權之間、各民族之間戰和不斷,民族關系表現形式比較豐富,如民族戰爭、會盟、通貢、互市等。教材雖用了一定的篇幅表現民族戰爭,但和平交往實為這一時期民族關系的常態。以宋遼為例,澶淵之盟后,宋遼間幾乎沒出現大的征戰。在宋遼并立的165年中,和平局面維持了121年,說明和為常態。

特點三:深度交融。

基于教材內容和七年級學生的認知水平,教學時可從經濟和文化交流說明這一特點。

關于經濟交流,教材輔欄“知識拓展”專述了榷場貿易。“澶淵之盟”后,開啟宋、遼國家級邊貿互市。宋朝是傳統的農業強國,手工制造業發達,而遼國有大量的礦物和馬匹,于是遼的戰馬被宋朝大量引進,增強了宋朝軍事實力,改變了以往軍隊缺少騎兵的尷尬局面。遼從互市貿易中獲得大量農產品和工藝制品,改善了生活物資缺乏的狀況。雙方的貿易往來不僅開發了邊地,還促使中原地區進一步繁榮。榷場成為中原農耕文明與北方草原文明交流與融合的平臺。

漢族與少數民族之間在文化上也形成交融之勢。契丹族、黨項族大力提倡以儒家文化為代表的漢族文化,積極吸收漢族文化的先進內容。遼與西夏的法律、文化大都仿照宋朝,不少漢族官僚、知識分子也進入遼與西夏的統治階層。此外,隨著大量中原書籍的流入,遼和西夏受教育者增多,文化普及率提高,漢族文化在契丹族和黨項族的生活中顯得越發重要。另一方面,少數民族的服飾和飲食生活習俗對漢族也產生了不小的影響,漢族吸收少數民族的文化元素,豐富了宋朝社會文化的內涵。

宋遼、宋夏之間正是基于這樣的交流,加之遼、西夏在經濟和文化上對北宋的依賴和效仿,民族之間由并立逐漸走向了相互認同與融合發展。

3.中華民族認同的內涵是什么?

有學者認為,“中華民族認同的核心基點包括以下幾個方面:一是中華民族的地域認同基點,即國家;二是中華民族的生活認同基點,即文化;三是中華民族的親情認同基點,即血緣”。③學生通過本課學習,能進一步強化對中華民族的認同感。為達此目標,筆者認為可以選擇學生易于理解的血緣認同入手,再到文化認同,進而認識中華民族認同的內涵。

關于血緣認同,本課設計從契丹人的身份入手。據《遼史》載:“庖犧氏降,炎帝氏、黃帝氏子孫眾多,王畿之封建有限,王政之布濩無窮,故君四方者,多二帝子孫,而自服土中者本同出也。考之宇文周之《書》,遼本炎帝之后,而耶律儼稱遼為軒轅后。儼《志》晚出,盍從周《書》。”④即契丹人視炎黃為祖先,認為自己是炎黃子孫,即與漢族血脈同宗。

關于文化認同,可以對儒家文化的認同作為切入點。據《契丹國志》載:“嘗有漢人講《論語》,至‘北辰居其所而眾星拱之,帝曰:‘吾聞北極之下為中國,此豈其地耶?又講至‘夷狄之有君,疾讀不敢講,又曰:‘上世獯鬻、獫狁蕩無禮法,故謂之夷。吾修文物,彬彬不異中華,何嫌之有?”⑤可見遼統治者對儒家文化的態度是開明的,并認為積極吸收儒家文化有利于他們的政治統治,于是大力推進儒家文化的傳播。

4.遼宋夏時期的民族交融與中華民族多元一體格局形成的關系是什么?

“中華民族多元一體格局”是著名社會學家費孝通先生于1988年首次提出的。這一格局是在歷史中逐步形成的,遼宋夏時期是這一格局形成的重要時期。

遼宋夏時期的民族交融“有兩個主要的特點:一是民族融合先在各民族政權統治區域內進行,亦即主要在邊疆進行。二是在北宋—遼—西夏……對峙、紛爭、沖突與逐步走向統一的過程中,由于民族大遷徙而再次改變民族分布格局,從而促進了一次新的民族大融合”。①

遼建立后,先后對西北的突厥、吐渾、黨項、回鶻等部進行征伐,吞并了燕云十六州,滅了渤海國。西夏先后征服了悉利、沒邵浪、悉訛、甘州回鶻等部族,占領了今甘肅、青海、寧夏的大片土地。遼、北宋和西夏,在紛爭、沖突與逐步走向統一的過程中,各民族之間的經濟文化交流進一步密切。由于民族遷徙和人口流動,大批少數民族遷入中原地區,而一些漢族則進入到邊疆地區,使得中國境內民族分布的格局再次發生改變,從而促生了一次新的民族大交融。“隨著民族交往的日益緊密,游牧與農耕兩種生產方式互補性進一步加強。”②所以,遼宋夏時期的民族交融是中華民族多元一體格局形成中的重要一步,為中華民族最終形成奠定了基礎。

基于遼宋夏時期歷史發展的邏輯和對課標、教材內容的分析,針對七年級學生的心理特點和認知規律,本課以“民族交融”為教學主線,突出“民族關系的發展”的內容主題。教學立意為“化干戈為玉帛是民族交往的智慧,聚多元為一體是歷史發展的必然”,以把握歷史發展之大勢,滲透中華民族多元一體之觀念。教學重點為“遼、西夏與北宋并立時期的民族交融”,教學難點為“澶淵之盟的影響”。

由于教材的線索較為蕪雜,時序稍顯混亂,個別內容缺乏邏輯性,如“石敬瑭割燕云十六州”被安排在本課最后一頁,作為第二子目“遼與北宋的和戰”補充的“相關史事”,顯然不盡合理。另外,教材三個子目“契丹族與黨項族”“遼與北宋的和戰”“西夏與北宋的關系”,是基于契丹族與黨項族的發展沿革、兩個民族政權分別與宋的關系而設計的。筆者整合教材內容,將其設計為“民族政權的并立”“并立中的碰撞”“碰撞中的交融”三個板塊,既具有時序性,更突出內容主題與教學立意。

導入新課:激發興趣,奠定民族交融的基調。

帶學生觀看微視頻《單眼皮與雙眼皮》(該視頻形象有趣地說明漢族人出現雙眼皮的原因,即與西域胡人的東來以及北方游牧民族的南下有著直接關系)。

問題:視頻中提到的一些漢族人出現雙眼皮的原因是什么?有無科學依據呢?

為回答提供抓手,接著出示兩則材料。

材料1:中國境內各民族普遍的通婚由來已久。今日中國之所謂漢人,本身已是一種歷史上的混成體,為多數民族(即漢族)與少數民族混成的繼承人。

——摘編自黃仁宇:《赫遜河畔談中國歷史》

材料2:我曾在云南大學看到他們繪制的一張有關中國人基因狀況的圖表,最初很使我感到意外。它表明:中國北方漢族同北方少數民族基因相近的程度超過了中國北方漢族與南方漢族相近的程度;同樣,中國南方漢族同南方少數民族基因相近的程度超過了它同北方漢族相近的程度。這說明:不僅漢族是由許多原來不同的民族融合而成,而且漢族同各少數民族在歷史上長期的密切交往中形成了你中有我、我中有你的局面,血緣在構成不同民族中所起的作用是有限的。

——金沖及:《中華民族是怎樣形成的》

設計意圖:一部中國古代史也是一部民族交融的歷史,這其中,族際之間的通婚是民族交融的重要途徑,也是中華民族發展壯大的歷史淵源,體質人類學的研究也充分證實了這一點。但是筆者發現,由于受到思維慣性的影響,本課教學中,個別教師和學生不能平等地看待遼和西夏以及正確認識它們在中華民族歷史發展中的貢獻。因此,在教學前,有必要打破學生的心理壁壘,筆者通過視頻和兩則文字材料,從民間生活、歷史學和人類學關于民族交融研究的視角,層層分析,揭示出在漫長的歷史進程中,“北方民族不斷給漢族輸入新的血液”,“漢族同樣充實了其他民族”①的事實。這樣的設計,有助于學生跳出狹隘民族主義的藩籬,初步認識到我們每個人都有可能是民族交融的結果,并從民族交融的角度去學習本課內容,從而奠定本課民族交融的基調。

第一板塊:民族政權的并立

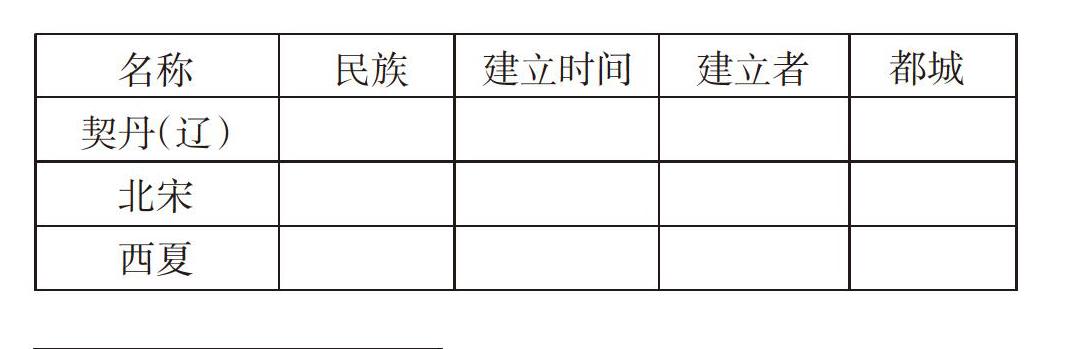

呈現地圖、時間軸,通過指導學生在復習舊知以及閱讀新課內容的基礎上填寫下表,完成對三個政權建立的基礎知識的學習與鞏固。然后,引導學生總結出這一時期民族關系的特征之一:民族政權并立。

設計意圖:學生易混淆三個政權的建立情況,加之“北宋的建立”是在前一課學習的,時序略有不清。因此,教學時通過運用地圖、時間軸和表格,意在幫助學生形成清晰的時空概念,并使其在時空的基礎上感知“民族政權并立”這一階段特征。同時,引導學生觀察地圖上三個政權的地理位置,有助于學生感知它們所處自然環境的差異,為后面分析它們在經濟上的互補性埋下伏筆。

第二板塊:并立中的碰撞

設計意圖:該板塊主要學習遼、西夏與北宋之間的戰爭,旨在引導學生認識戰爭既是民族關系的表現形式,也是一種民族交融的方式。在宋遼和宋夏關系中,設計較多著墨于宋遼關系。因為與西夏相比,遼政權建立時間更早,與北宋并立的時間更長,遼的統治區域更廣,實力也在西夏之上。再者,北宋與這兩個民族政權的關系有類似之處,抓住宋遼民族關系的特點,有助于學生實現遷移,進一步認識宋夏關系。

材料3:耶律儼(遼朝大臣、史學家)稱遼為軒轅后。

——《遼史·世表》

永清公主是遼代皇族,其墓志說“國家系軒轅黃帝之后”,這就清楚地告知我們遼代皇族認同是“炎黃子孫”。這并不是孤證,《大契丹國夫人蕭氏墓志》談到蕭氏的丈夫耶律污斡里時說“其先出自虞舜”。虞舜是黃帝之子昌意的七世孫。把家譜續到虞舜也就續到黃帝身上了。

——摘編自袁海波、李宇峰:

《遼代漢文〈永清公主墓志〉考釋》

問題:契丹人是怎樣認識自己身份的?

契丹人視炎黃為祖先,他們認為,既然自己和漢族一樣都是炎黃子孫,那也可以入主中原。遼太宗耶律德光繼承了父親耶律阿保機“逐鹿中原”的遺志,他在位時期,遼占領了燕云十六州,從此與中原王朝的沖突加劇。

設計意圖:在宋遼關系中,澶淵之盟是一個由戰到和的轉折點,如何引導學生理性分析“澶淵之盟”是本課的難點。要理性分析澶淵之盟,必須正確認識宋遼間的戰爭。為了解決這個問題,本設計從契丹人的身份認同入手。通過材料,以契丹人的血緣認同來啟發學生認識:遼與中原王朝之間的沖突和戰爭只是中華民族內部的矛盾沖突。對于游牧民族——契丹而言,其南下中原也是為了實現一統天下的政治目標。其實,黨項族也有類似的血緣認同,比如,他們把自己建立的皇朝命名為夏國,“是為了追求正統和正源,即表明黨項人祖源正統,與漢家同為炎黃子孫、夏后氏的苗裔”。①

這樣的認同對維系統一多民族國家具有非常積極的意義。“中國歷史上雖然出現過短暫的割據局面和局部分裂,但國家統一始終是主流和方向。無論是漢族還是少數民族,都以自己建立的中央政權為中華正統,都把實現多民族國家的統一作為最高政治目標。”②“這些民族(契丹、黨項、女真、蒙古)……無不表現出極強烈的對中華主體歷史文化的認同訴求,并帶著這種認同訴求,不斷地推進自己政權向中原地區發展,不斷提出加入中華民族大家庭的政治要求。也正是這種要求下的政治、文化訴求,推動了當時整個政治形勢,不斷地向著中華民族大統一的方向發展。”③

呈現地圖,在地圖上指出雄州的地理位置。歷史上的雄州就位于現在河北的雄安新區。今天,這里是改革開放的新高地,而千年前,雄州榷場則是宋遼貿易中開設最早、最重要的一個榷場,而且“澶淵之盟”還約定每年的歲幣也在此交割。因此,雄州見證了宋遼邊貿的繁華,也見證了宋朝官員每年交割歲幣的郁悶。小小的雄州榷場,可以說是“澶淵之盟”影響的縮影。

材料4:榷場將此前因戰爭而時斷時續的宋遼邊貿固定住和官方化,雙方官府也開辟了新的財稅來源。雄州等地的榷場貿易,緩解了遼短缺的農產品供給壓力。遼統治階層意識到,只有與宋修好,才能保證財源滾滾。

大量中原書籍經由榷場流入遼國,潛移默化改變著遼國人的閱讀習慣和思維方式。

——摘編自唐博:

《千年雄安:宋遼時代的榷場邊貿》

問題:根據雄州榷場的貿易情況,可以看出“澶淵之盟”給遼帶來了哪些好處?

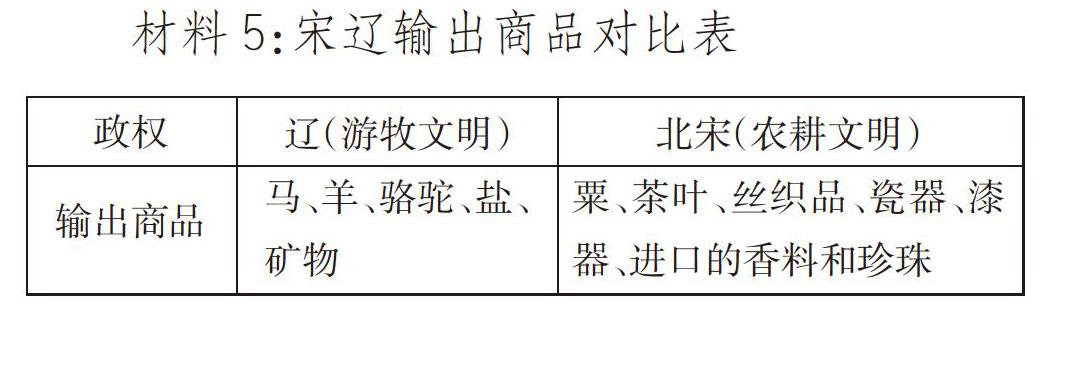

材料5:宋遼輸出商品對比表

——根據劉欣、呂亞軍:

《宋遼貿易戰論析》整編

問題:

1.遼通過榷場貿易得到了巨大的利益。相比之下,北宋還要每年向遼納歲幣,有人認為簡直是吃了大虧。史實是不是這樣呢?請依據上表分析,遼與北宋輸出的商品分別有哪些種類?誰的商品類型更豐富?從商品的技術含量來看,宋遼輸出的商品有何不同?

2.遼用初級產品換取北宋技術含量高的手工業品和奢侈品,誰更賺錢?

材料6:(河北雄州、霸州、安肅軍、廣信軍四榷場)歲獲四十余萬。

——《宋史》

富弼乃議榷場之貨,(每年宋遼貿易額)百有五十萬。

——徐夢莘:《三朝北盟會編》

(宋遼之間)每年貿易總值,僅河北地區,就逼近百五十萬貫,由于兩國貿易基本上是一種加工制品和原料品的不等價交換過程,對宋來說,每年可以獲得四十余萬的利潤。而這種利潤收益,大致可以補償宋在歲幣上所受的損失,使兩國的經濟關系,借此保持一定的平衡。

——張亮采:《宋遼間的榷場貿易》

問題:從經濟角度來看,北宋是否吃虧?

北宋憑借其農業文明的經濟優勢,占據了宋遼貿易的主導地位。即便遼把每年得到的歲幣全部扔進去,也不足以彌補貿易逆差的缺口。邊貿改變了宋遼的關系,劍拔弩張變成了稱兄道弟。澶淵之盟后,宋遼幾乎沒有大的征戰,在宋遼并立的165年中,這樣的和平局面維持了121年,和平交往是宋遼關系的常態。和平的局面對宋遼雙方都是有利的,促進了中原和少數民族地區經濟、文化等方面的交流,推動了社會的進步。化干戈為玉帛,體現了宋遼雙方的理性與智慧。

和平可貴,但以這樣的方式換來的和平對北宋未來的發展也產生了一定的消極影響(利用紀錄片與其他史料說明)。

設計意圖:澶淵之盟的影響是難點,該如何突破這個難點呢?是照本宣科地告訴學生,澶淵之盟帶來了和平,對宋遼雙方都有利、皆大歡喜,它并不屈辱?這恐怕是沒有多少說服力的。七年級學生的心理特點決定了他們更傾向于接受具體生動案例的啟發,而非抽象的灌輸。為了幫助學生真正地理解,選擇了從“雄州”這個點切入,具體分析澶淵之盟對宋、遼以及民族交融的影響。教師通過一組問題,層層推進,引導學生深入思考,形成對“澶淵之盟”和榷場貿易的正確認識。通過有理有據的分析,學生能認識到它的進步性,也幫助學生形成史料實證和歷史解釋的核心素養。

歷史是一面多棱鏡,澶淵之盟的確帶來了和平,但我們也應正視其消極影響。此后北宋在軍事戰備上的松弛懈怠造成了嚴重的后果,播放紀錄片正是為了引導學生辯證地認識澶淵之盟的影響,吸取歷史的經驗與教訓。

第三板塊:碰撞中的交融

將學生分為政治、經濟、文化三個組,每組分別完成不同的任務。

1.政治組:

材料7:隋唐時期,游牧在北方的契丹族與漢族的經濟、文化聯系日益密切。唐朝末年,北方漢人紛紛避亂,北出長城,帶去了中原先進的生產技術和生活方式。

唐朝時,黨項族……與中原文化的接觸漸多,社會生產有所發展。

——統編中國歷史七年級下冊教材

耶律阿保機在建立遼國之后,就使用了從燕薊地區俘虜去的許多漢族士人,如康默記、韓延徽、韓知谷等人,仿照漢制為遼國制定一些典章制度。……

元昊仿效北宋政府的組織,建立了一整套官制、兵制。

——翦伯贊主編:《中國史綱要》

問題:根據材料分析,在契丹族和黨項族發展壯大的過程中,什么因素起了重要作用?

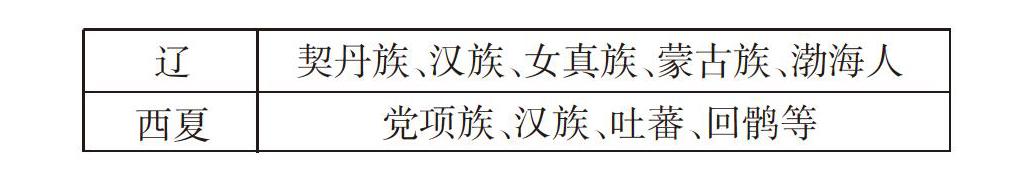

材料8:遼、西夏境內民族構成表

遼國制定了一種胡漢分治的制度:統治契丹族和其他游牧民族一律適用契丹舊制;統治漢人和舊渤海國人則適用漢制。

——摘編自翦伯贊主編:《中國史綱要》

胡漢分治具有深遠的歷史意義。它為現代民族區域自治提供了歷史經驗;為一國兩制提供了歷史先例。

——摘編自文克成:

《遼朝的“胡漢分治”及其歷史意義》

問題:遼、西夏境內的民族構成是怎樣的?遼是如何管理境內不同的民族呢?這種制度有何歷史意義?

材料9:遼宋夏金時期,我國境內的各政權同周邊各族經濟文化交往頻繁,社會風俗相互影響,使我國各族形成相互依存、密不可分的整體,這為元朝的大統一準備了重要條件。

——摘編自張豈之主編:

《中國歷史·隋唐遼宋金卷》

問題:根據材料指出,這一時期各民族間的交往與交流產生了怎樣的影響?

設計意圖:這一組材料和問題的內在邏輯是:周邊少數民族通過學習中原先進的生產方式、文化和政治制度而取得發展進步,說明了民族交融的重要影響;遼根據農耕民族與游牧民族不同的生產、生活方式、社會習俗進行分治,這是一種政治制度的創新,說明少數民族也為中華文明的發展做出了卓越貢獻;這一時期的民族交融為元朝的統一準備了重要條件,民族政權并立中孕育著統一的因素,說明統一是歷史發展的必然趨勢。

2.經濟組:任務是根據教材和已學的內容,找出反映當時民族間經濟交流的史實。

如有的學生找到了教材第36頁的“知識拓展:宋與遼、西夏的互市”,還有的學生活學活用,舉出了雄州榷場的例子。教師在充分肯定學生后,對此小結:榷場貿易使各民族互通有無、各民族在經濟上相互交流與依存。

設計意圖:與政治組不同,經濟組的任務不是根據老師提供的材料分析得出結論,而是要求學生找出史實來印證結論。目的是幫助學生形成“論從史出”的歷史學習方法和靈活運用知識分析問題的能力。

3.文化組:

材料10:教材插圖《契丹貨幣》《西夏符牌》《開元通寶》

問題:觀察圖中的契丹和西夏文字,再對比唐朝貨幣上的文字,分析契丹文、西夏文與漢字之間的聯系,并做出推斷。

材料11:皮囊圖片和教材插圖《契丹雞冠壺》

問題:對比它們的外形、材質等,你能得出哪些結論?

材料12:教材插圖《內蒙古自治區寧城縣遼大明塔》

問題:觀察此圖,你能提取哪些歷史信息?(提示:從外形、工藝、文化等角度思考)

設計意圖:本環節充分有效地運用教材插圖,意在不增加學生負擔的情況下,深化教學內容,強化民族交融認識。學生通過觀察和小組討論,發現契丹和西夏文字是仿照漢字創制的、小小的雞冠壺融匯了契丹族和漢族兩個民族的文化、造型壯觀雄偉的遼大明塔反映了契丹人精湛的技藝,從而了解契丹族與黨項族通過學習中原漢族文化促進了本民族的發展,同時認識契丹、黨項等少數民族對我國北部、西北邊疆的開發所做出的重大貢獻,進一步理解中華民族的歷史是各民族共同締造的。

小結:通過歷史學習,我們感受到生活在中華大地的各民族,契丹、黨項,還有之前我們學過的匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等,他們在這片土地上,書寫了自己的傳奇,創造了自己的文明。邊疆與中原共同推動了中華民族的形成與發展,各民族共同締造了中華民族的歷史與文明。

隨著歷史的發展,有些民族已經不復存在,他們融入了其他民族,匯入到中華民族的血脈之中。正如歷史學家姚從吾所說,兩族相安既久,契丹人逐漸“歸入中原漢唐文化的主流,而成為廣義的中華民族”。①各民族匯聚交融,聚多元為一體是歷史發展的必然。

設計意圖:讓學生認識到我國自古以來就是一個多民族的國家,體會各民族共同推動了中華民族的形成與發展,共同締造了中華民族的歷史與文明,形成中華民族、中華文明多元一體格局的觀念,從而使學生形成正確的歷史價值觀,增強中華民族認同感。

中國自古以來就是一個多民族國家,在中國古代史的教學中,統一多民族國家的形成和發展這條主線至關重要。“課標”明確要求“認識在漫長的歷史進程中,我國各族人民密切交往、相互依存、休戚與共,形成了中華民族多元一體的格局,共同推動了國家發展和社會進步,增強民族自信心和自豪感”。②

初中歷史課程中的民族史內容比重較大,而古代的民族關系又極為復雜,既有“和”的“常態”,又有“戰”的“非常態”,③如何正確開展民族關系史的教學?筆者認為,首先是在“中華民族”的情感下理解和認識古代中國的民族關系。其次,要樹立民族平等的基本觀念,充分認識到各民族都為祖國發展做出了貢獻。再次,理解各民族正是在不斷的交往、交流、交融的過程中,推動著多民族國家從分裂走向了統一,充分肯定國家統一的重大意義。

【作者簡介】袁從秀,西南大學歷史文化學院副教授、碩士生導師。

李恩泉,中學高級教師,重慶市大渡口區教師進修學校歷史教研員。

【責任編輯:王雅貞】