自我妨礙與成就目標對大學生自尊水平的影響

李俞熹

摘 要:目的:了解大學生自尊、成就目標與自我妨礙的關系,為減少大學生的自我妨礙水平提供實效性建議。方法:采用隨機取樣對411名大學城進行問卷調查。結果:(1)大學生自我妨礙得分略低于平均水平。(2)大學生自尊水平與自我妨礙呈顯著的負相關,成就目標中的成績趨近和成績回避與自我妨礙呈現顯著的正相關。(3)大學生自尊水平與成績回避呈現顯著的負相關,與掌握目標呈現顯著的正相關。(4)自尊對大學生自我妨礙有顯著回歸效應,成就目標中的成績回避和掌握目標在其中起部分中介作用,即自尊通過成績回避和掌握目標對自我妨礙產生影響。

關鍵詞:大學生;自尊;成就目標;自我妨礙

1 研究背景

國外大多數研究者都認為,自我妨礙是成就情境中個體的一種預先行為,其目的是為自己潛在的失敗創造條件——合理的借口,而使將來不至于用自己缺乏能力來解釋自己的失敗。目前有研究表明自我妨礙與性別因素、成就目標、自尊水平,歸因方式、自我效能、人格有一定的關系。因此選擇大學生自尊、成就目標與自我妨礙之間的關系進行調查就顯得很有必要。本研究可以為把握大學生的自我妨礙的現狀提供一個參考指標,幫助相關教育部門及相關教育機構更好的了解如何給予大學生正確、恰當、有效的支持與教育。

2 概念

自我妨礙:Berglas和Jones(1978)把自我妨礙定義為“在表現情境中,個體為了回避或降低因表現不佳所帶來的負面影響而采取的任何能增大將失敗原因外在化的行為和選擇[1]。自尊:自尊側重于個體對自身價值的評估以及對這種評估的自我體驗,國內學者魏運華的界定正在于此:“自尊是指個體在社會比較的過程中所獲得的有關自我價值的積極的評 價與體驗[2]。成就目標:成就目標也稱為成就定向目標(Achievement orientation goal theory).最先提出成就目標理論的是Dweck,他認為成就目標體現了個體對成就行為的目的的知覺和信念[3]。

3 提出假設

國內目前針對大學生自我妨礙的研究較少,而更多的針對于中學生的學業自我妨礙研究比較多。關于大學生自我妨礙的狀況與自尊、成就目標的研究較少。基于此本研究提出如下假設:假設一:大學生自我妨礙與自尊水平呈顯著負相關。假設二:大學生的自我妨礙與成績回避、成績趨近呈顯著的正相關,與掌握目標呈顯著的負相關。假設三:大學生的成就目標在自尊與自我妨礙之間起中介作用。

4 研究方法

以重慶各高校為調查單位,共發放問卷500份,回收問卷460份。在對全部問卷質量進行審核的基礎上,剔除無效問卷,共獲取有效問卷411份,回收有效率為78.6%。工具為:(1)自我妨礙量表(SHS):采用了SHS自我妨礙量表的部分項目,1984年由Rhodewalt編制,用來檢查個體的自我妨礙趨勢,含14個項目,5級記分,自我妨礙的特質越明顯得分越高,國外運用廣泛。內部一致性系數0.79;本研究中內部一致性系數為0.65。(2)自尊量表(SES):由Rosenberg于1965年編制,量表包含10個項目,采用Likert四點評分法,1表示很不符合,2表示不符合,3表示符合,4表示非常符合。第3,5,8,9,10題反向計分。總分范圍為10—40分,分數越高表明自尊水平越高。本研究中該問卷的內部一致性系數為0.764。(3)成就目標量表:采用了1997年徹奇編制的成績目標問卷,有掌握目標、成績接近目標和成績回避目標三個分量表,每個分量表為6個項目,并且每個分量表采取五點計分方式。趨近型成績目標量表的內部一致性系數為0.87,回避型成績目標量表的內部一致性系數為0.89,掌握目標量表的內部一致性系數為0.89。

4.1 數據收集與分析

施測方法:將三個量表合并編排,嚴格按照心理測量的程序,發放問卷進行施測。本次問卷施測采取紙筆測試的方式,由研究者使用統一的指導語,并在各大高校的圖書館進行隨機施測。問卷采用匿名的方式填寫,測試完后當場收回問卷。

數據處理:本研究所有數據均采用SPSS 16.0進行統計處理。

5 結果與分析

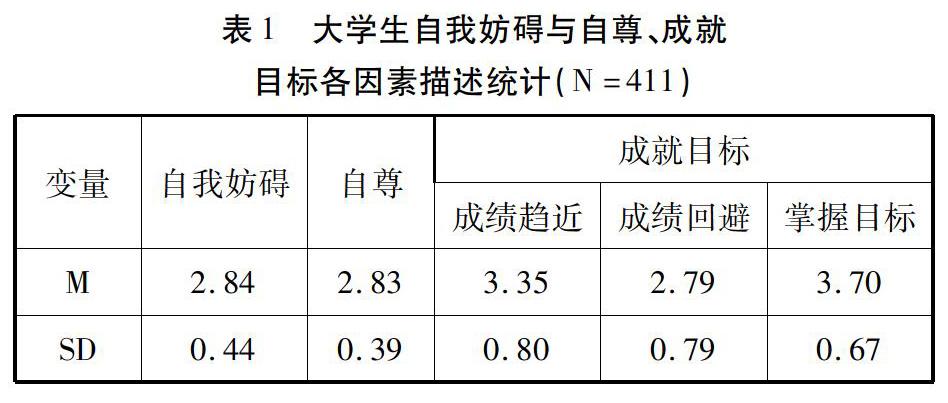

5.1 大學生自我妨礙與自尊、成就目標的描述統計

由表1可知,大學生自我妨礙的總體狀況低于平均值3分(總分5分),說明當代大學生的自我妨礙水平比較低,標準差較小,說明分布較為集中。大學生的自尊水平高于平均值2分(滿分4分),處于中上水平。標準差為0.39,表明分布較為集中。成就目標中趨近型成績目標和掌握型成績目標均在平均值以上,而回避型成績目標于處平均分之上,當代大學生學習主要是以知識為主和取得更好的成績。

5.2 大學生自尊、成就目標與自我妨礙的相關

5.2.1 大學生自尊、成就目標與自我妨礙的關系

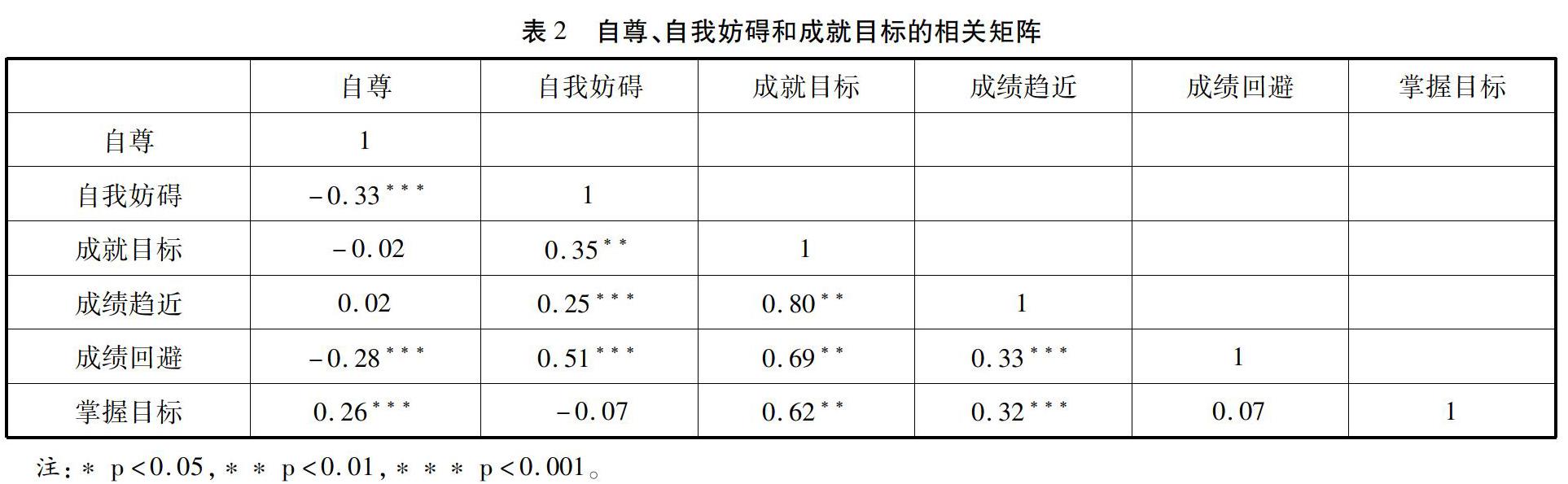

由表2可知:自尊和自我妨礙存在顯著的負相關,自尊和成績回避型存在顯著負相關,與掌握型目標存在顯著正相關。自我妨礙與成就目標存在顯著正相關,與成績趨近和成績回避均存在顯著正相關。自我妨礙與自尊、成就目標都存在顯著的相關,說明三者之間存在可預測的關系。

5.2.2 ?大學生自尊、成就目標與自我妨礙之間的回歸分析

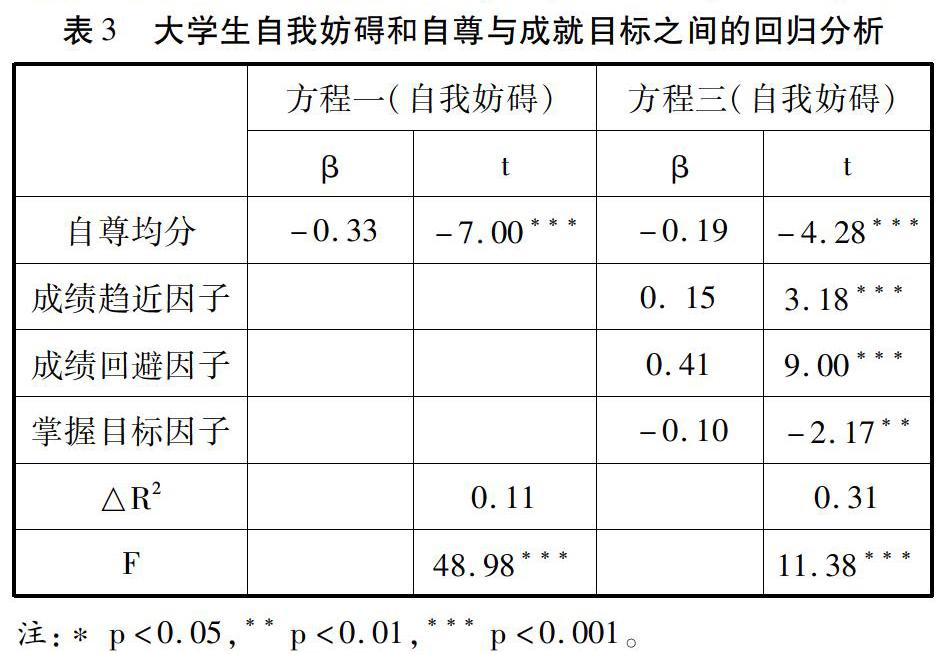

將自尊作為自變量(X),自我妨礙作為因變量(Y),成就目標作為中介變量(M),采用enter法進行多元分層回歸分析。

表3顯示,方程一中,回歸分析得出F = 48.98 (p < 0.001),回歸模型成立;方程三 中,回歸分析得出F = 11.38(p < 0.001),加入中介變量之后,R2 由原來的0.11變為0.31,中介效應成立。由表可以看出:方程一中,自尊與自我妨礙關系顯著;方程三中,加入了中介變量,成就目標的所有維度都和自我妨礙有顯著相關。為了進一步確定模型能成立,要驗證自尊與成就目標的關系,因此進行自尊與成就目標之間的回歸分析,如表4。

在該回歸分析中,F并沒有達到顯著,說明成績趨近與自尊的回歸效應并不顯著。由表4知成績回避分數為因變量時,F=33.56(p < 0.001),回歸模型成立,掌握目標分數為因變量時,F = 28.86(p < 0.001),回歸模型成立。

由表3、4可知,自尊對自我妨礙具有預測力(β = -0.33, p< 0.001),即回歸系數c顯著;成就目標中的成績趨近(β = 0.15,p<0.001)和成績回避(β = 0.41,p < 0.001)、掌握目標(β=-0.10,p<0.01)對自我妨礙有預測能力,即回歸系數b顯著;自尊對成績回避(β = 0.28, p < 0.001)和掌握目標(β = 0.26, p < 0.001)也有預測能力即回歸系數a顯著;加入中介變量成就目標的三個維度之后,自尊對自我妨礙仍具有預測力(β = -0.19, p < 0.001),即回歸系數c′,顯著。當加入中介變量—成就目標之后,自尊對自我妨礙的標準化回歸系數由-0.33調整為-0.19,這說明成績回避與掌握目標在自尊對自我妨礙的影響中,起部分中介效應顯著。

6 研究結論

由回收問卷來看,自我妨礙在大學生中的現象是非常普遍的。本研究發現,大學生自我妨礙水平與自尊水平呈現顯著的負相關。成績趨近維度與成績回避維度都與自我妨礙有顯著的相關,掌握目標與自我妨礙沒有顯著的正相關。自尊對自我妨礙的回歸效應顯著,能進入回歸方程。在加入中介變量之后,自尊仍然對自我妨礙有預測作用。因此,可以通過對大學生成就目標的引導,幫助他們建立起積極的成就目標,從而減少自我妨礙現象。

[參考文獻]

[1]Berglas S,Jones E,E(1978).Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success[J].Journal of personality and social Psychology.1978,36:405-417.

[2]魏運華.自尊的結構模型及兒童自尊量表的編制[J]. 心理發展與教育,1997,(3):29-36.

[3]Dweek C S,Leggett E L. A social-cognitive approach to motivation and personality [J].Psychology Review,1988,95:256-273

(作者單位:重慶師范大學教育科學學院,重慶 400047)