科學必須與時俱進

編譯 陸默

在紀念《自然》雜志創(chuàng)刊150周年之際,回顧人類走過的歷程,過去的一個半世紀如何塑造和形成了今天的科學體系?菲利普·鮑爾(Philip Ball)撰文指出,科學要走向未來,不能因循守舊,固步自封,而是要開拓新的視界,達到新的境界……科學必須與時俱進。

1866年,《自然》雜志創(chuàng)刊的三年之前,一條橫跨大西洋的電報電纜在英國和北美之間建立了世界上最早的光速通信系統(tǒng)。這一成就為威廉·湯姆遜(William Thomson ,之后的開爾文勛爵)贏得了爵士頭銜,建立跨洋電報電纜的建議就是他提出的。事實上早在1858年湯姆遜就曾提出了這一建議,但最后遭遇挫折。

19世紀70年代初,英國劍橋大學成立了卡文迪許實驗室,旨在為國家未來的工程師提供良好的物理學研究基礎(chǔ)。實驗室的第一任負責人是詹姆斯·克拉克·麥克斯韋(James Clerk Maxwell),麥克斯韋在19世紀60年代中期提出的電磁理論促進了1887年無線電波的發(fā)現(xiàn),由此誕生了比電報更先進的“無線電”通信技術(shù)。

在這樣的背景下,西方世界,特別是創(chuàng)辦《自然》雜志的英國開始對基礎(chǔ)科學研究投入了極大的關(guān)注,認識到基礎(chǔ)科學是給社會帶來巨大變革的工業(yè)創(chuàng)新的引擎。創(chuàng)刊于英國倫敦的《自然》雜志,從大英帝國的視角,記錄了世界科學進步的歷程,并向《自然》雜志的目標受眾展示了研究型實驗室以及科學體系體制化和機構(gòu)化的種種益處,這些都是毋庸置疑的。

慶祝《自然》雜志創(chuàng)刊150年之際的反思

80年后,這一模式激發(fā)了范尼瓦爾·布什(Vannevar Bush ),他于1945年給美國總統(tǒng)富蘭克林·羅斯福遞上了一份具有歷史意義的報告《科學——無止境的前沿》(Science — The Endless Frontier)。該文提出政府應支持基礎(chǔ)科學研究以促進國家安全、公共衛(wèi)生和民生福利,并促進了美國國家科學基金會的成立。報告樂觀地展示了未來的科學發(fā)展愿景,呼吁展開為國家和人類利益服務(wù)的、出于好奇心和自由發(fā)展的科學研究和探索。

科學——無論是麥克斯韋電磁理論、曼哈頓工程,還是人類基因組計劃——對社會變革都產(chǎn)生了巨大的影響,并導致科學技術(shù)的發(fā)展獲得了強大的驅(qū)動力。這難道不是取得科學進步的方式嗎?這難道不是一件大好事嗎?

這個問題也引發(fā)了我們所熟悉的兩種極端意見的爭論。一些評論家質(zhì)疑不受約束的科學發(fā)展,直指氣候變化、環(huán)境掠奪、核武器和抗生素耐藥性問題,以及人工智能和機器人、信息技術(shù)和基因工程互相矛盾的影響力。另一些人則指向現(xiàn)代科學時代的生活質(zhì)量指標,比如人均壽命的穩(wěn)步增長和嬰兒死亡率的顯著下降,即使在地理分布和時間上并不均衡,現(xiàn)代科學迅速發(fā)展與《自然》雜志問世并延續(xù)的時間跨度基本上是一致的。

但這些觀點和例子都沒有抓住要點。當今科學面臨的一些關(guān)鍵問題是,鑒于我們現(xiàn)在面臨的挑戰(zhàn),科學的方法、實踐和思潮是否匹配我們的目的?自麥克斯韋時代以來,這些方法、實踐和思潮,幾乎沒有什么真正的改變。科學能否繼續(xù)履行其社會契約,是否能夠沿著同樣的道路走向未來并達到新的境界?還有,我們是否需要改變以及需要做出什么樣的改變?

《自然》雜志問世三年前,橫跨大西洋電報電纜的鋪設(shè)建立了英國和北美之間的光速通信

向外看:認識宇宙和人類在宇宙中的位置

讓我們思考一下我們當前的著眼點。過去一個世紀左右的時間里,我們傾向于將研究前沿放在極大和極小的尺度上。如今可能還要加上一種新的傾向,著眼于非常復雜的東西,在人類直接經(jīng)驗里屬于中間尺度。

現(xiàn)在很明顯的是,兩個極端尺度的挑戰(zhàn)——基本粒子和宇宙學——是相關(guān)的。正如新罕布什爾州漢諾威達特茅斯學院的粒子宇宙學家馬塞洛·格萊澤(Marcelo Gleiser)所說:“隨著人類知識島的擴大,知識的視野也在擴大。我們知道得越多,我們就越暴露于無知之中,我們想要知道答案的問題也越多。”

直到幾十年前,我們才知道暗物質(zhì)比所有可見物質(zhì)重五倍,但是我們?nèi)匀徊恢浪怯墒裁唇M成的,而宇宙中的神秘物質(zhì)被正式被命名為暗物質(zhì)還不到二十年時間,暗物質(zhì)被公認占了宇宙總能量密度的2/3以上,暗能量導致了宇宙膨脹加速。近幾十年里人類發(fā)現(xiàn)了許多重要的宇宙奧秘,但從來沒有像現(xiàn)在這樣感受到,我們對宇宙的知識仍然如此匱乏。

如何在最大尺度上填補這些空白,將取決于如何在最小尺度上闡明物理世界,但其前景目前暗淡到足以令人絕望的地步。世界上最大的粒子加速器,瑞士日內(nèi)瓦附近歐洲粒子物理研究所的大型強子對撞機,至今還沒有給出任何超越已知物理知識的線索。面對知識缺乏的嚴峻事實,再好的想法也無濟于事。與此同時,一些科學模型正在迫使人們接受一些新的觀點,比如大爆炸膨脹模型下的多宇宙觀點,在一些批評家看來,這些觀點似乎導致一些評論家摒棄了科學本身的實證基礎(chǔ)。

然而,盡管我們對宇宙的看法越來越令人困惑,但卻比以往任何時候都更加充實和具體。19世紀60年代時,人們幾乎都認為生命在其他世界是很普遍的存在。威爾斯1897年的小說《世界大戰(zhàn)》的描寫令人興奮,因為人們普遍認為火星上真的存在生命,這種看法一直持續(xù)了半個世紀之久。火星表面顏色的季節(jié)性變化被解釋為植被生長的盛衰循環(huán),天文學家喬范尼·夏帕雷利(Giovanni Schiaparelli)描述的火星上的條紋被一些人認為是人造水渠。

但“海盜”號火星探測器于1976年揭示的荒涼貧瘠的火星景觀證實了一種日益強烈的感覺,之前1969年阿波羅登月活動也曾激發(fā)了這種感覺,物理學家恩里克·費米(Enrico Fermi)關(guān)于沒有外星人來訪的著名質(zhì)疑也反映了這一點:我們是一個荒涼、沒有生命宇宙中孤獨的前哨。不過,現(xiàn)在已經(jīng)不再這么認為了。自從1995年首次發(fā)現(xiàn)圍繞類太陽恒星運行的太陽系外行星以來,已經(jīng)積累了大約4 000次對這類行星的觀測結(jié)果。

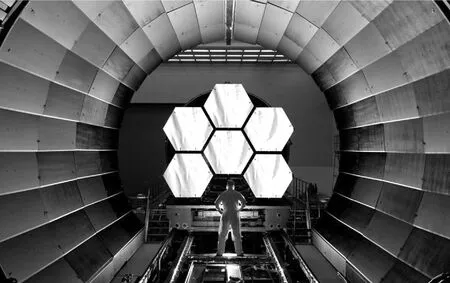

圍繞其他恒星旋轉(zhuǎn)的類地行星并不罕見。我們對其中一些行星的大氣構(gòu)成已經(jīng)有了一些了解。隨著美國宇航局2018年發(fā)射的“凌星系外行星巡天望遠鏡”(TESS),以及計劃于2021年發(fā)射的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡,我們將很快知道更多來自宇宙深處的消息。研究人員對于自己有生之年在宇宙其他地方發(fā)現(xiàn)生命的可能性持有信心。

所有這一切將給我們帶來什么?從宇宙的視角來看問題,在某種意義上似乎可以看作是哥白尼式革命的延續(xù),這種認識將讓人類變得更加邊緣化。我們的地球不僅僅是浩瀚宇宙中一個微不足道的點,我們的宇宙也可能是一個潛在無限多元宇宙中一個微不足道的宇宙。很難想象還有什么比人類在宇宙中的降級更極端。

還有一種截然不同的觀點認為,可居住世界在宇宙中很普遍,但卻仍然近乎荒謬地認為我們?nèi)祟愂侨f物的中心。在膨脹的多元宇宙中,我們的存在是對自然基本常數(shù)的解釋,這些基本常數(shù)在其他宇宙中可能有不同的價值,但是我們所見到的正是我們生存的必要條件。

如今,“多世界”的解釋比美國物理學家休·埃弗雷特(Hugh Everett)在20世紀50年代提出這一理論時更受歡迎。埃弗雷特的“多世界理論”不同于多元宇宙的觀點,這一理論使宇宙的數(shù)量倍增,使得“我們”中的每一個都倍增到無法測量的程度。與此同時,還有美國理論物理學家約翰·惠勒(John Wheeler)的“參與宇宙”(participatory universe)觀點和其他一些新的解釋,如克里斯托弗·福徹斯(Christopher Fuchs)提出的“量子貝葉斯定理”(QBism)堅持認為,量子理論需要觀察,而不只是科學通常提供的抽象和理論框架。

向內(nèi)看:科學需要創(chuàng)造性和多樣化的思維模式

換句話說,我們還不清楚什么時候或者是否能把自己排除在科學框架之外。這對麥克斯韋來說并不奇怪。他對物理現(xiàn)實的概念是建立在一種宗教立場上的,正是這種立場,賦予了人類一個特殊的地位。

說到這,不得不提及查爾斯·達爾文。他關(guān)于自然選擇進化的觀點,是于1859年在《物種起源》一書中提出的,他的觀點引起了極大的沖擊,兩年后,達爾文《人類的由來》一書的出版更如一顆重磅炸彈,在當時引發(fā)了極大的轟動。他所提出的理論造成的影響,無法用“在教堂下面放置了一顆重磅炸彈”類比,而是開啟了一個影響半世紀的爭論:這于人類究竟意味著什么?而且,這場爭論已經(jīng)不再集中在以哪部經(jīng)典為依據(jù),而集中在哪種理論最具有決定性的權(quán)威地位。在科學領(lǐng)域,首先是進化論,然后是精神分析,現(xiàn)在是遺傳學和神經(jīng)科學,都堅持著他們各自的觀點。

詹姆斯?韋伯太空望遠鏡的六個主鏡部分

在《自然》雜志創(chuàng)刊100周年的時候,人們可能會選擇新出現(xiàn)的學科理論。但又經(jīng)過了半個世紀后,人們反而更難做出最終的決定。當強大的新技術(shù)與快速增長的數(shù)據(jù)集相遇,如全基因組關(guān)聯(lián)研究,揭示了幾乎每一種人類行為特征都有明顯的遺傳傾向,不僅如此,健康和疾病亦如此,但是揭示遺傳效應發(fā)揮的確切機制還有很長路要走。一個性狀往往涉及許多基因——甚至是數(shù)千個基因,我們甚至不清楚我們是否在一個正確的層面上觀察和估量這一切的因果關(guān)系。

單細胞轉(zhuǎn)錄水平上的發(fā)育和組織功能的新圖景使得復雜性進一步增加。顯然,同一組織中相同的細胞可以表現(xiàn)出廣泛的基因表達動態(tài)。目前基因組告訴我們關(guān)于某個有機體是如何建立和維持自身的信息,并不比一本百科全書告訴我們的更多。新方法,沒有找到舊問題的最終答案,反而使研究背離科學發(fā)展初衷,就像通過基因組學來詮釋種族概念那樣,可能只會使我們對這些問題的認識變得更加貧乏,更加一無是處。神經(jīng)科學,也一樣,受到所收集數(shù)據(jù)的限制。功能磁共振成像仍然只是一個“揭示表象”的工具,它只能顯示大腦中發(fā)生變化的位置(且分辨率相當?shù)停鵁o法顯示真正發(fā)生了什么。通過詳盡的數(shù)據(jù)資料,或許還有通過刺激神經(jīng)元連接和激發(fā)來解讀大腦想法的設(shè)想,一經(jīng)提出就受到了挑戰(zhàn),就如命運多舛的歐洲人類大腦項目那樣。

我們已經(jīng)抵達了“復雜性”前沿的某個階段。如果以往歷史可以作為借鑒的話,我們可以預想到,不會因最新尖端技術(shù)的出現(xiàn)而類推出我們能揭示這類復雜系統(tǒng)。正如大腦不是電池一樣,它也不是計算機,基因組也不是基因序列的數(shù)字排列。更多的數(shù)據(jù),雖然作為一種資源極其寶貴,但對于我們產(chǎn)生新理念沒有幫助。而新的理念才是當下最欠缺的。正如英國曼徹斯特大學的神經(jīng)生物學家和歷史學家馬修·科布(Matthew Cobb)所寫,“半個多世紀以來,我們對大腦如何工作的總體理解并沒有理論上的重大創(chuàng)新”。

毫不奇怪,關(guān)于意識幾乎沒有得到精確的描述,更不用說被理解了。我們?nèi)匀惶幵诟鞣N觀點爭鳴的階段,有人認為意識是一種幻想,也有人認為意識是人所經(jīng)歷事情的真實反饋。較新的觀點可以追溯到美國心理學家威廉·詹姆斯(William James)在《自然》雜志1915年的文章中所提出的理論,他的理論忽略了“現(xiàn)實和外表之間在傳統(tǒng)上的對立面”。一些理論指出,神經(jīng)科學摒棄了自由意志,認為“你的大腦先于你做出決定”,例如,通過大腦掃描可以預測大腦將要做決定,也就是說大腦決定早于意識的表現(xiàn)。

在過去一個半世紀科學發(fā)生變化的模式中,有三種模式顯得尤為突出。首先,科學不再由獨自在實驗室工作的研究人員驅(qū)動,而是由一個跨越實驗室、部門、學科、機構(gòu)甚至跨區(qū)域的團隊驅(qū)動。第二,如今人們經(jīng)常依賴于龐大的數(shù)據(jù)集,數(shù)據(jù)如此龐大以至于超過人類大腦能保存或解析的程度。第三,人類越來越多地面臨全球影響甚至生存緊迫問題,從氣候變暖到對碳中性經(jīng)濟的需求,從流行病到飲用水安全。

然而,這些不斷變化的需求并沒有在激勵機制、融資機制、獎項頒發(fā)或公眾口碑中反映出來,系統(tǒng)性的偏見仍然根深蒂固,例如,在婦女和少數(shù)民族人口參與度和職位晉升障礙方面,或在醫(yī)學數(shù)據(jù)庫的人口覆蓋率方面,或來自其制作者那里的算法偏見方面,都有所反映。甚至科學發(fā)展的國際化也受到當前政治趨勢的威脅。生物學家托馬斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)曾在《自然》雜志中呼吁,“科學的進步”是一段不屈不撓的、勝利向前的征程,但今天看起來卻已經(jīng)被自我滿足和沾沾自喜所束縛,這是非常危險的。

現(xiàn)在是意識到這類問題不是系統(tǒng)不完善而是系統(tǒng)不完善造成后果的時候了,將科學實踐者引入單一思維模式可能會阻礙科學的發(fā)展。認為19世紀高度受限人口結(jié)構(gòu)中形成的傳統(tǒng)、慣例、培訓、學科界限、方法、責任和社會契約在今天仍然是最好的且行之有效的科學研究方式,是一種狂妄自大的心態(tài),我們必須要承認的是,在開發(fā)模型、分配優(yōu)先級、認可和獎勵成就以及招募參與者的過程中,都嵌入了一些自以為是的假設(shè),這些假設(shè)往往在無形之中影響著我們。

科研領(lǐng)域內(nèi)的問題提出和解答,權(quán)威的科學文章,以及被動發(fā)出的一致附和的聲音,封閉和獨立的敘述,看似很有說服力的圖表和標準化格式,以及對影響力最終度量標準的量化,并不是詮釋和傳播當今科學的唯一和最佳的工具。在由誰來做這些事以及如何做這些事方面,我們需要有更寬闊更開放的視野。例如,誰會想到,最終將氣候科學堅定地列入公共議程是一個患有自閉癥的女學生的直言不諱和莫大勇氣影響的呢?

科學史告訴我們,一些最棘手的問題不是通過回答這個問題本身來解決,而是用一些更好的問題來取代。需要通過這樣的方式來面對和解決的一些困擾我們的問題包括:生命的定義究竟是什么?什么是意識?是什么造就了不同的個體?為什么我們的宇宙似乎因我們的存在而微調(diào)?這一切是如何開始的?所有這些問題,都需要創(chuàng)造性和多樣化的思維來獲得更好的答案——因為出現(xiàn)在地平線上的風景很可能不是我們所預料的。