聾人家庭子女教育現狀調查研究

摘 要:隨著我國經濟的飛速發展,城市化進程的加快,聾人的家庭也受到了巨大的影響。 本研究通過調查問卷和訪談的方法,對符合本次調查要求的64個聾人家庭進行了調查。調查的主要內容包括聾人家庭的基本結構,聾人父母的教養方式,親子關系等三個大方面15個小方面。通過對本次調查結果的分析,找出目前聾人家庭的子女教育存在的問題及產生這些問題的原因,并針對這些原因提出相應的對策。

關鍵詞:聾人家庭;親子關系;教養方式

經濟的飛速發展,城市化進程的加快,同樣給聾人家庭帶來較大的改變。本次調查的聾人家庭主要是夫妻雙方至少一人外出務工的家庭、子女均為聽人,且為學齡兒童。家庭教育是孩子教育的一個關鍵組成部分,蘇聯著名教育家蘇霍姆林斯基曾把孩子的教育分為六個部分,分別為家庭,學校,孩子所在的集體,孩子本人,書籍及孩子在成長過程中所遇到的偶然因素。按照這個排序我們不難看出,家庭教育是孩子教育的重中之重。

本次調查主要采用問卷調查及訪談的方法,對一家上市企業的聾人員工進行調查,該企業有殘疾員工近千人,聾人員工近600名,符合本次調查對象的近70人,本次發放調查問卷69份,回收65份,合格調查問卷64份。本次調查主要針對聾人父母進行的調查,鑒于聾人的文化程度普遍偏低,書面語理解能力異于聽人,本次調查問卷的設計根據聾人的理解能力和閱讀習慣進行設計。此次調查主要針對聾人父母的學歷,收入及住房情況,聾人父母對孩子的教育方式,對孩子成績的關注程度,對孩子的學業期望及與孩子的相處等方面進行調查。

一、聾人家庭的基本情況

(一)聾人父母的學歷層次調查

父母是孩子的第一任老師,父母的文化水平對孩子的家庭教育影響較大。通過本次調查,我們發現作為家長的聾人的學歷層次普遍偏低,其中被調查者本人的學歷層次為小學學歷18人,初中學歷38人,高中學歷3人,大專及以上學歷者僅有5人。被調查者配偶的學歷層次小學19人,初中29人,高中13人,大專及以上學歷2人,文盲1人。接受此次調查的聾人,均為步入中年的聾人,按照他們的年齡推算,他們中學時期正好處在20世紀末至21世紀初期。截止21世紀初,我國招收聾人的大學共四所。而據2006年我國第二次殘疾人人口普查發現,我國殘疾人中聽力殘疾2004萬,占殘疾人總數24.16%,言語殘疾127萬人占殘疾人總數的1.53%;2001年我國聽人高考錄取率為59%,而當年我國聾人高考錄取率僅為20%左右。聾人高等教育發展的滯后,直接造成了現今作為父母的聾人學歷普遍偏低。

父母的學歷對孩子的影響程度是否很重,2016年長春市基礎教育質量監測報告充分說明了這一點。報告顯示,父母的學歷對孩子的成績有著比較顯著的影響,這些影響隨著年齡的增長而逐漸加大。父母學歷對孩子的影響,不僅僅體現在對孩子作業的輔導上,還體現在對孩子學習習慣,學習態度,智力發展等方面。同時學歷高的父母群體相較于學歷低的父母群體收入較高,更重視對孩子教育的投入。學歷高的父母更容易讓家庭充滿知識性氛圍,更容易給家庭成員帶來藝術文化活動,智力拓展活動及社會交往活動。而學歷較低的父母則更容易奔波于工作中,為生計忙碌,很少能顧及孩子的文化活動,智力活動和社交活動。由于經濟水平的限制,這類家庭對孩子教育的投入也偏少。聾人父母學歷普遍偏低,對孩子的成長和教育影響也是必然的。

(二)聾人家庭的收入情況調查

聾人家庭的收入狀況直接影響對孩子的教育投入,家庭面臨的生活壓力及所處的生活環境。在該項目中,主要調查的是夫妻雙方的月收入情況,調查結果如圖所示。

調查結果顯示,聾人家庭的收入普遍偏低,夫妻雙方工資高于5000元的家庭僅為20%。聾人家庭收入普遍偏低,不僅受學歷水平的影響,還受就業環境的影響。據2015年10月26日三湘都市報報道,長沙市(含長望瀏寧)有聾人8萬左右,就業率僅為50%左右。影響聾人就業環境的原因是多方面的,首先,聾人的語言不同于聽人的語言,部分企業考慮到溝通問題,首先排除了聾人。其次,相當一部分聽人對聾人的印象不佳,把聾人等同于“小偷”“乞討”“詐騙”等,認為聾人都是不法分子。再次,聾人的思維方式與聽人有差別,聾人靠視覺獲取信息,其抽象思維能力偏弱。這些原因均是影響聾人就業環境的因素。

(三)聾人家庭的住房情況調查

通過對聾人家庭住房情況的調查,能夠較充分了解到聾人與子女的生活環境和聾人子女的受教育環境。本項目分為五個選項,分別為自己租房、公司宿舍、和別人合租、政府提供的公租房及自己購買的房子五類,其中自己租房、住在公司宿舍及住在政府提供的公租房這三類占的比例比較大,合租和自己購房占總體比例較小。聾人在購買房子時很難得到來自家庭的經濟支持,因為這些家庭在養育聾孩子的過程中,不管是在經濟還是在精力上已經付出很多,所以當他們需要在城市里買房子時,很多家庭很難從經濟上給予支持,因此聾人相較聽人更難在城市中有自己的房子;在訪談中我們了解到,在外租房住的聾人大部分是租住在郊區的村莊里,房間面積十多平米,設施簡陋;公司宿舍一個宿舍住4個人。居住環境差,是影響聾人父母與子女團聚的重要原因,這就直接導致了作為父母的聾人很難隨時陪伴孩子,對孩子進行教育。

二、聾人父母教養孩子的方式

本次調查的聾人父母對孩子的教養方式即家庭教養方式,家庭教養方式是從孩子出生開始,父母通過教養孩子的方式,影響孩子的社會性發展,他是在父母與孩子的互動中形成,體現在父母對孩子的養育方式以及父母對孩子的行為規范中。

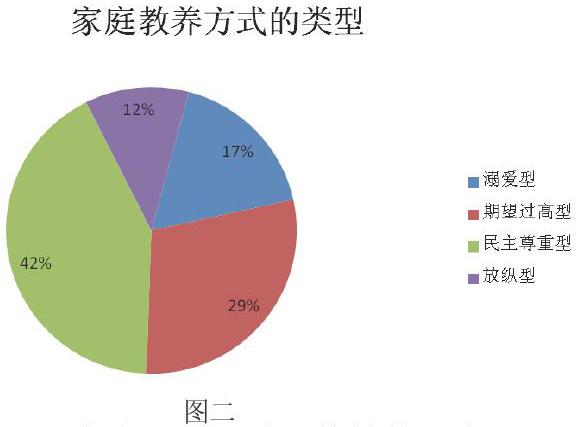

父母是家庭教育的實施者,父母對孩子的教養方式的不同,也影響孩子未來的發展。教養方式類型主要分為溺愛型,期望過高型,民主尊重型和放縱型四種,本次調查主要從為溺愛型,期望過高型,民主尊重型和放縱型這四種形式進行調查,調查結果如下圖所示。

調查結果顯示,聾人父母對孩子的教養方式主要是民主尊重型。上海師范大學08級碩士研究生張麗,曾對農民工子女家庭教育現狀做調查,發現農民工對子女的教養方式中,期望過高型占總體比例的40%,而此次調查聾人父母對子女期望過高型僅占29%。這與聾人的成長經歷有關,聾人在接受家庭的教育時,父母通常對聾孩子的期望值比較低,認為只要能自食其力就好,并不希望通過聾孩子來改變家庭命運。所以聾人在對子女的教育上,受父輩教育觀念的影響,很少希望通過子女來改變家庭的命運。

(一)教養態度

父母對孩子的教養態度,對孩子的成長起到非常重要的作用,本次調查中發現,相當一部分聾人對孩子的教養態度比較科學合理,他們以民主、平常的教養態度來教育孩子,這樣的教養態度能培養孩子自尊自立,熱情待人,能接受批評,承受壓力的能力。過分寵愛的教養態度,會使孩子養成自私自利, 過分依賴,易發脾氣,任性的性格,對孩子的成長不利。而訓斥打罵會讓孩子走向兩個極端,要么膽小怕事,做事情總是看別人的臉色,沒有主見;或者是性格暴躁,逆反心理更強。后兩種教養方式顯然不是科學的教養方式,本次調查中發現,大部分聾人父母的教養方式比較科學合理。

(二)價值取向

本次調查中所調查的價值取向,即聾人父母在孩子的教育過程中最重視什么,想把孩子培養成什么樣的人。一個正確的價值取向,對孩子的發展,家庭教育的教育質量非常有利,也是家庭教育成功的必要條件。本次對聾人父母價值取向的調查發現,大部分聾人父母對子女的學業期望比較高,相當一部分聾人父母的社會地位,經濟基礎等比較弱,且在社會發展中能深刻感受到知識的重要性,所以聾人父母認為考大學對孩子來說是一條比較公平的發展道路,也是比較容易實現的道路。

(三)親子關系

親子關系在心理學意義上說是父母與子女的關系。親子關系在不同的階段有不同的意義,子女剛出生時,需要父母的喂養、保護、照顧,心理上非常依賴父母,需要從父母那里獲得安全感和依賴感;兒童階段的親子關系是孩子需要從父母那里得到鼓勵去參與外界的活動,探索世界,同時積極參與家里的活動,發揮家里一份子的作用;到青少年階段,孩子對父母的依賴減弱,逐漸與父母走向平衡的關系。良好的親子關系,有利于孩子形成良好的性格,習慣,學習能力和為人處世的能力。親子溝通是建立良好親子關系的重要橋梁,站在彼此的角度進行平等對話的關系被視為良好的親子關系。

聾人家庭的孩子在哪上學,是跟著自己的父母,還是跟著家里的長輩,通過調查我們發現,結果不容樂觀。有近80%的孩子是跟著家里的老一輩在老家上學,僅5%的孩子是跟著父母讀書。通過訪談我們了解到,僅有5%的孩子跟著父母讀書是由多種原因決定的。

首先,聾人父母的子女絕大多數都是聽人孩子,由于聽人孩子語言的習得需要語言環境,而聾人父母很難給孩子一個良好的語言環境,所以一般孩子都有老一輩,爺爺奶奶或者是姥姥姥爺照顧,在這期間,大部分老人認為聾人的孩子如果學習手語,將影響孩子口語的發展,因此禁止孩子學習手語,孩子與自己的父母沒辦法進行思想的交流和感情的溝通。所以在孩子上學以后,聾人父母也很難對孩子的功課進行輔導。其次,聾人的人際關系單純,如果孩子跟隨自己讀書,需要各方面的支持,聾人在處理這些關系時比較吃力。最后也是比較重要的一個原因,經濟原因。聾人的整體收入較低,如果孩子跟著自己在城市里上學,對于聾人家庭來說是一個非常大的負擔。最后,因為聾人在于孩子的溝通中存在障礙,所以在日常對孩子的教育管理中也很難做到得心應手,這也是很少孩子跟著聾人父母的一個重要原因。

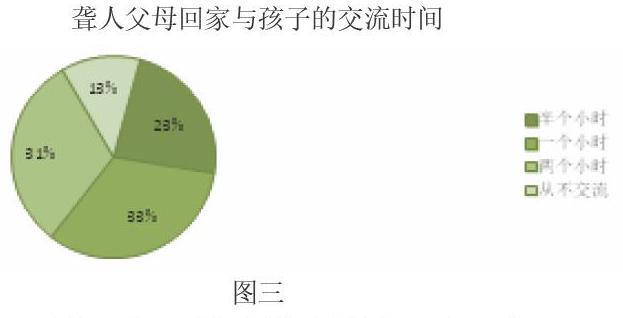

親子交流是增進親子關系最有效的方式,也是父母與孩子互相理解,有效教育孩子的重要途徑,同時也是形成和睦的家庭氛圍的重要措施。通過圖三的調查結果我們發現,聾人父母與孩子的溝通極少,與孩子能交流兩個小時的不足31%。在“孩子上學地方”的調查中,我們發現僅有5%的孩子是跟著父母就讀,95%的孩子長期不在父母身邊,而聾人父母回家后與孩子的溝通時間不足兩個小時。導致這種現狀的原因,一方面是因為孩子與父母的交流語言存在障礙,另一方面是聾人父母沒有重視到親子溝通的重要性。

為了讓孩子更好地學習,更好地養成健康的學習習慣,父母要積極參與到孩子的學習生活中去。但是通過調查結果我們發現,聾人父母很少能積極參與到孩子的學習生活中,雖然訪談中聾人父母都能夠認識到家庭教育對孩子的重要性,但是如何進行教育,進行怎樣的教育,他們很迷茫,同時生活的壓力使他們經常無暇顧及孩子的家庭教育。

三、改善聾人家庭子女教育的建議

《中央國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》中指出:家庭教育在未成年人思想道德建設中具有特殊重要的作用。要把家庭教育與社會教育、學校教育緊密結合起來。聾人作為父母的家庭與聽人家庭的情況相同又不相同。他們具有聽人家庭所有的問題,同時又具有聽人家庭沒有的問題。所有聾人家庭子女的教育情況更為復雜。

(一)建議有關機構設立家長學校的同時重視聾人家長的需求,盡量通過聘請手語翻譯與聾人家長溝通。聽人在與聾人交流時,經常選用的交流方式是文字,或者筆談,或者是手機打字。這種方式不管是聾人還是聽人,都會覺得比較麻煩,所以交流時信息無法全面傳達。通過手語翻譯的幫助,雙方都能將信息較完整的傳達給對方。對于聾人來講,與學校的每次交流,都是一次對子女教育方面的學習。

(二) 建立聾人家庭教育基金。聾人的收入水平整體偏低,且聾人的原生家庭經濟狀況均不太理想。建立聾人家庭教育基金,對于聾人家庭中的孩子進行針對性的幫扶,為他們創建一個良好的教育環境。這樣不僅有利于他們健康成長及接受教育,也有利于促進社會各界對聾人子女的關注。

(三) 豐富家庭的教育資源。學校積極對接聾人家庭子女,定期對聾人父母進行交流,交流包括如何與孩子溝通,如何教育孩子等一些家庭教育方法;同時老師要重點對聾人子女進行心理輔導,并定期進行家訪,以便發現存在的問題并及時幫助解決。

參考文獻

[1] 張寧生,王琦.聾人身份認同問題探討[J].中國特殊教育,2009,7:49-53

[2] 李少飛.農民工隨遷子女學校適應性及其影響因素研究[D].碩士論文.上海:華中師范大學,2018.

作者簡介:王俊珍(1983- ),女,漢族,河南鄭州人,助教,研究生,鄭州工程技術學院特殊教育學院,研究方向:特殊教育。