宋代童子科新論

周揚波

內(nèi)容提要 宋代童子科由于發(fā)展出對登科者賜秘閣讀書、免文解兩種主要安置方式,較好地解決了童子科長期存在的“速成”與“善養(yǎng)”之矛盾,因此由之前的頻繁廢興而至南宋趨于穩(wěn)定。宋以下則分化成兩條路線,一方面向上發(fā)展成神童薦舉;另一方面則與進士科“考下庶童”這一洪流相結合,向下匯聚成明清科舉起點童子試。

關鍵詞 宋代 童子科 神童 童子試

[中圖分類號]K244;K245 [文獻標識碼]A [文章編號]0447—662X(2019)11—0123—06

宋代科舉制歷來備受學界關注,但其中童子科由于選拔對象低齡且小眾,研究成果屈指可數(shù),尚存疑問和剩義。總體來說,已有成果大體解決了宋代童子科的沿革、程序、內(nèi)容、待遇等基本問題,但在兩個重要議題上存在較為突出的矛盾:一是成效評價,負面評價聚焦其專重誦記的選拔方式,肯定者則著眼于選拔結果中的優(yōu)質(zhì)人才;二是科目性質(zhì),或認為其屬制科,或認為其屬既非制科也非常科的特科。以上對立主張各有依據(jù),之所以矛盾是因為皆限于斷代且囿于各自視角,故未能得出全面結論。本文擬在長時段的視野下縱向梳理宋代童子科的新變和影響,力求對其性質(zhì)和成效得出較為清晰的認識,并對其在科舉史中的地位作出較為中肯的評價。

一、童子科的屢廢屢興

南宋咸淳二年(1266)七月,禮部侍郎李伯玉上言:“人材貴乎善養(yǎng),不貴速成。請罷童子科,息奔競,以保幼稚良心。”宋度宗準奏,次年罷童子科。自唐代設立以來,童子科廢興頻繁,至此歸于沉寂,且經(jīng)元代短暫復設后永久廢止。

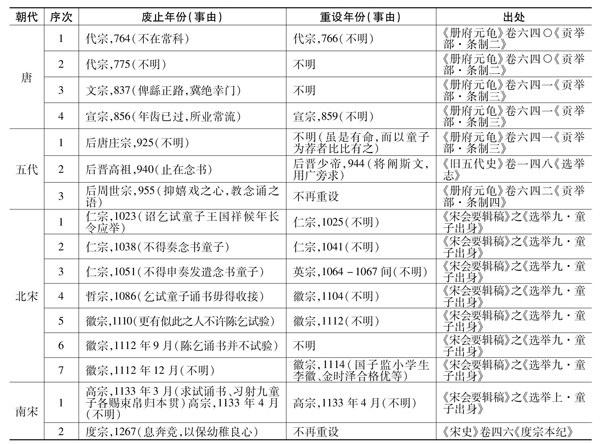

李伯玉所謂“速成”,是指童子應試能力達到登科要求;而“善養(yǎng)”,可以理解為在童子成年之前充分培育綜合素養(yǎng)。兩者之間矛盾的難以解決,應是該科數(shù)百年來廢興無常的根本原因。童子科廢興頻率為歷代科舉各科目最高,唐和五代廢止次數(shù)分別為4次和3次,兩宋合計9次(見表1)。目前相關成果都關注到了童子科的屢廢,卻未留意唐五代與兩宋頻率的差異,以及屢廢又屢興的深層原因。宋代雖然合計廢止9次,但北宋在不足百年問即廢止7次,卻仍屢廢屢興,南宋僅有2次(最后一次廢后不設),表明童子科從北宋到南宋存在一個由動蕩趨于穩(wěn)定的過程。

表1 唐五代兩宋童子科廢興表

從唐到北宋的頻繁廢興到南宋的漸趨穩(wěn)定,其問經(jīng)歷了什么轉變?唐五代廢興之間雖數(shù)作調(diào)整,但收效甚微。唐初對于登科童子,根據(jù)考試成績或賜官或賜出身,代宗大歷三年改為全賜出身。這些人中除少數(shù)賜官者外,多數(shù)賜出身者出仕須守選。五代后唐明宗規(guī)定童子科“及第后,十一選集”,王勛成認為此制由唐代沿襲而來。唐五代童子科及第后若求早日出仕,尚可選擇再考制科、吏部科目選、進士科等。但據(jù)朱紅梅對唐五代童子科入仕情況的統(tǒng)計,唐代直接由童子科入仕者32人,占中童子科者總數(shù)53人的60.38%,而再由制科等方式入仕者僅2人,其他尚有不明情況者19人;五代直接由童子科入仕者4人,雖然只占中童子科者總數(shù)14人的28.57%,但由于尚有8人情況不明,所以這個比例僅是保守估計,而可考由進士科等方式入仕者僅2人。總體來說,唐五代多數(shù)童子登科后都選擇守選待仕,政府對他們漫長的待選期并無妥善安排。“名成貢院,身返故鄉(xiāng),但刻日以取官,更無心而習業(yè)”,是當時登科童子守選的常見狀態(tài)。唐五代并未有效解決童子科“速成”和“善養(yǎng)”的矛盾,始終未能選拔出滿意的人才群體,故而屢興屢廢。

北宋及南宋初期童子科尚屬廢興不定的特科,且每科登科不過二三人。但從孝宗淳熙八年(1181)始推行登科分等和黜落制,表明童子科趨于制度化,登科人數(shù)也明顯增多。寧宗嘉定十四年(1221),童子科實行由州軍到國子監(jiān)到中書三級考試制度,并規(guī)定“每歲以三人為額”,表明宋代童子科此時已是常科,同時政府試圖控制登科規(guī)模。可以見出,南宋童子科的穩(wěn)定,背后有著較為明顯的制度化努力,值得深入探究。

二、兩宋童子科的變遷

縱觀兩宋童子科變遷,可以發(fā)現(xiàn)其在制度上不斷調(diào)整,遠較唐五代豐富和完善,根據(jù)集中記載的《宋會要輯稿》之《選舉九·童子出身》及相關史料,具體可以分為以下三個階段:

第一階段(太宗朝至真宗朝):此期以承襲唐五代制度為主,但已有所創(chuàng)新。應試合格者沿襲前朝賜童子出身,優(yōu)異者徑授秘書省正字等官。而楊億、邵煥、宋綬、晏殊等杰出者于秘閣讀書,則是宋代新創(chuàng)。應試方式以皇帝親自召試為主,其他尚有國學考試、中書試等,報名方式主要是州路薦名和詣闕自陳等,所以此時性質(zhì)上屬于接近制科的特科。

第二階段(仁宗朝至徽宗朝):本階段是調(diào)整頻率最繁而又初顯宋制新貌的時期。在廢興頻率上,罷科多達7次。仁宗即位次年(1023),由劉太后垂簾聽政的宋廷令乞試童子王國祥候年長應舉,是有記載的宋代首次拒絕童子應試。天圣七年(1029)賜童子劉應祥出身后,令于國學聽讀。以上兩項變動,初步體現(xiàn)出宋廷將童子科與進士科、學校教育融合的愿望。仁宗明道二年(1033)親政后,先后應試的四位童子無一稱旨,僅各賜絹二十匹,此為宋童子科黜落之始。之后即在景祐五年(1038)聲明“今后不得奏念書童子”,并在賜數(shù)位童子出身后(其中慶歷七年賜鄭佐堯出身后許國子監(jiān)聽讀),又于皇祜三年(1051)重申罷科,且終仁宗朝未復科。哲宗元祜元年(1086)再次罷科,但之前童子朱君陟受賜出身時,誦書成績“為第一等”,且其兄弟朱君陞僅受賜絹,表明此時不但有黜落機制,且對考試成績做了分等。徽宗即位初期,在先后錄取和黜落幾位童子后,于大觀四年(1110)宣布罷科。政和二年(1112)九月拒絕了9名童子乞試,并于同年十二月重申止絕。繼于政和六年將念書童子應試年齡由十五降低至十歲,盡管四年后又取消了這項限制,但結合徽宗不斷調(diào)整且錄取有限的情況,說明宋廷對童子科相當不滿且一直試圖努力改善。徽宗朝作出的最重要調(diào)整,是政和五年(1115)⑤賜國子監(jiān)合格優(yōu)等小學生金時澤、李徽童子出身,并赴將來廷試,這是繼仁宗賜童子出身令于國子監(jiān)聽讀后,首次將童子科與學校升級體系、進士科三方面結合起來。

第三階段(高宗朝至南宋咸淳三年罷科):此期僅在高宗初期罷科1次,此后即趨于穩(wěn)定,是自唐以來童子科最為穩(wěn)定時期,也是宋制完善成型的時期。高宗于紹興三年(1133)以“可以知人主好惡,不可不審”為由,拒試9童子而各賜束帛遣歸本貫。紹興二十八年(1158)高宗君臣之間作了一番頗具代表性的對話,高宗說應考誦書童子“未聞有登科顯名者”,參知政事沈該回奏“此等但能誦讀,未必能通義理作文”,表明與歷屆宋廷相似,高宗政府仍覺童子科人才質(zhì)量堪憂。但高宗貢獻了兩大重要革新舉措,也是宋代童子科由動蕩趨于穩(wěn)定的關鍵舉措。一是紹興三年(1133)詔童子林佐國與免文解一次,從此免文解成為次于賜童子出身一級的獎勵手段,也成為最主要的獎勵手段,進一步將童子科與進士科結合。二是紹興二十八年(1158)因禮部援引真宗朝童子黃敖中書再試例,高宗下令今后童子(含諸州保明和奏乞兩類)先送國子監(jiān)考試,合格后再送中書復試,確立了童子科的復試制度,推動了童子科的制度化。孝宗淳熙八年(1181),詔童子科合格者分三等,上等推恩賜童子出身命官,中等免文解兩次,下等免文解一次;中書復試不合格者,賜帛。在之前童子科與進士科結合的基礎上,進一步將其制度化。寧宗嘉定十四年(1221),針對童子科冒齡濫取痼疾,下詔:“自今后童子舉每歲以三人為額,仍令禮部行下諸路州軍,須管精加核實年甲挑試,結罪保明申禮部。國子監(jiān)定以三月初七日類聚挑試,將試中合格人具申朝廷,用三月十七日赴中書后省覆試。”這是兩宋童子科首次確定取放名額和試期,并確立了童子結保由州軍到國子監(jiān)再到中書的三級考試程序,意味著宋代童子科經(jīng)二百多年在特科與常科之間搖擺的狀態(tài)后,終于確立為常科。之后實行的狀況,成書于理宗端平三年(1236)的《朝野類要》有載:“十歲以下能背誦,挑試一經(jīng)或兩小經(jīng),則可以應補州縣小學生。若能通五經(jīng)以上,則可以州官薦入于朝廷,而必送中書省復試,中則可免解。”十歲以下挑試合格兒童,可應補州縣小學生,這是對于應試體制“速成”痼疾的最佳“善養(yǎng)”方式,對后世有重要影響,此待后述。至于復試“中則可免解”,文天祥《壬戌童科小錄序》有較詳描述:“童子十人挑誦國子監(jiān),既中,試中書如初考。吾里王元吉為首,該恩許兩試太常,以次九人一試。童子歸而課業(yè),當為來科新進士。否則再試,能文,中即待年出官矣。”可知中書復試至少有兩次機會,初次中書復試“如初考”,合格為首者免解兩次,余人免解一次,來年到太常寺參加別頭試。若未中進士則還可再參加中書復試,以“能文”為標準,又中即可授官守選。戴表元概括此時童科考試方式也說:“蓋其法以通念九經(jīng)而復試中能文為出身。”這應是鑒于之前一味念誦之弊,引進了進士科考試作文的方式。兩次復試通過才授官增加了難度,但到南宋末仍舊出現(xiàn)得人過濫的問題。戴表元回憶兒時耳聞情形說:“試者歲不過一二十人,而中者不過一二人,則亦可謂難矣。景定咸淳中試員稍眾,有司厭之……廢其科不用。”戴氏所謂“中者”,從數(shù)量上看應是指授官者而不包括免解者。既然考生越來越多而所得人才又有限,而且考試標準和程序已與進士科趨同,則宋代童子科自然已經(jīng)完成歷史使命可以退出歷史舞臺了。

經(jīng)過以上梳理,再來檢視文首所揭先行研究成果之間存在的兩項矛盾。首先科目性質(zhì)上宋童子科既非單純的特科、制科或常科,而是從類似制科的特科經(jīng)數(shù)次調(diào)整逐漸轉型為常科,然后到南宋末期因完成歷史使命而戛然廢止。其次檢視成效。宋代童子科長期被視作得才有限,但祖慧、周佳列出含數(shù)位杰出人物在內(nèi)的宋代童子科出身為官者42人,認為相較十萬進士多沉選海,該科成就人才已算眾多。此論斷改變了學界成見,但其實42名童子出仕后不少也只是沉浮選海,而其中優(yōu)異者可以基本分為兩類,他們均需在童子科出身基礎上再獲出身:一類是秘閣讀書(元豐改制后改為“秘書省讀書”)出身計7人;另一類是進士出身計20人,由于兩類兼?zhèn)湔哂?人(楊億、宋綬、晏殊、王克勤,他們代表最杰出的神童群體,其存在一直是童子科延續(xù)的重要理由),故統(tǒng)計得優(yōu)異者23人。這兩類出身均可在唐五代找到源頭,如唐吳通玄“舉神童,補秘書正字”,五代賈黃中“六歲舉童子科……十五舉進士”,但皆偶見不成制度,所以這種雙軌措施的定型,可以視作宋朝童子科的時代創(chuàng)新。前者用于培育尤為穎異的童子即公認的神童,后者主要用于再造表現(xiàn)相對普通的童子,兩類童子待到出仕時,通常在年齡和素質(zhì)上也都達到了政府的用人標準,較好地解決了“善養(yǎng)”和“速成”的矛盾。兩類措施相比,前者所得人才,不到優(yōu)異者的三分之一,僅占總數(shù)的六分之一;而后者得到的人才,占優(yōu)異人才的絕大多數(shù),并占總數(shù)約一半,成為宋代童子科的主要選育方式。唐宋童子科屢廢屢興,性質(zhì)上則存在特科與常科之間的變遷,至此也可獲得合理解釋:薦舉靈活但登科規(guī)模和勸學效果都有限,不符合科舉社會兒童群體應試的時代需求;常科登科規(guī)模較大且勸學效果較佳,但僅獲少量優(yōu)異人才從而成本過高。通過南宋一主一輔的雙軌選拔措施,童子科歷來存在的主要問題基本得到了圓滿解決。

三、從童子科到童子試

宋代童子科承襲唐五代童子科而來是常識,但對元明清相關制度的影響卻未受關注。循著宋代童子科雙軌措施往下考察,則可梳理出它們在后世或明或暗的變遷軌跡。首先是明線。元大德三年后始開童子科,通過者“并令人國學教育之”。明代“不設童科,問有以神童薦者,召至親試,或留中講讀,或遣歸就舉”。這明顯繼承了宋代童子登科后再教育的做法,只是從元至明童科又從常科重返為偶然薦舉的特科,終于至清代湮滅無聞。清代偶爾可見“舉神童”記載,如徐旭旦“十歲舉神童,以燕子賦、榴花七律受知當路,一充拔貢,三中副車”,戴敦元“十歲舉神童,學政彭元瑞試以文,如老宿,面問經(jīng)義,答如流。嘆曰:‘子異日必為國器。年十五,舉鄉(xiāng)試”。顯然其中“舉神童”均指破格考童子試之意,表明清人對于“神童”的認識已悄然轉變。更值得重視的是暗線,即童子科與進士科結合的選拔方式。元代進士科只面向二十五歲以上成年人,可置之不論。明清則有面向所有兒童且制度相當成熟的選拔方式,即童子試。童子試作為明清進士科最基層的選拔方式受到關注有限,已有成果的興趣點也主要在成年和老年童生身上。其實只要眼光下移到兒童童生即原本意義的童生身上,即可發(fā)現(xiàn)明清童子試與宋代童子科的淵源。一般認為童子試始于明英宗正統(tǒng)元年(1436)提學官制度建立,童生通過縣、府、院三級考試方可進入官學成為生員,從而在“科舉必由學校”的明清踏上科舉征途的起點。陳寶良則較為詳盡地梳理了英宗之前生員的錄取方式,指出在此制度草創(chuàng)期,有生員直接由府、州、縣地方官或監(jiān)察御史、按察司官考取,及里社推薦補員等方式。盡管這一時期官學錄取生員的年齡要求是“年及十五之上”,但其實也可看到兒童生員的身影。如明初劉子敏,鄉(xiāng)校教官“識子敏于童丱,言于邑大夫,以為弟子員”,性質(zhì)近于前述北宋仁宗朝鄭佐堯進國子監(jiān)聽讀和南宋理宗朝童子應補州縣小學生,差異在于前者是推薦而后者經(jīng)過考試。這種差異到正統(tǒng)元年童試確立就消失了,而且童子同樣須保結無過,通過考試成為官學學生。而且,明清“童子試”一詞本身,即源于宋童子科,《宋史》有“裁童子試法”語,即指淳熙八年孝宗整頓童子科。這樣宋代童子科的兩種制度創(chuàng)新,在后世分化成高層和基層兩條路線而被繼承,尤以后者影響深遠。

當然,若視童子科為童子試唯一來源,未免太低估歷史進程的復雜性。童子試作為進士科的基層考試,主要源頭還得從進士科上尋找。除了前述明初生員和元代進士有年齡限制外,進士科各個環(huán)節(jié)皆可見兒童與成人同場競技。劉海峰統(tǒng)計得出歷代“大部分朝代進士及第平均年齡皆在35歲上下”(唐代34.5歲,南宋紹興十八年35.8歲、寶祐四年35.6歲,明清進士平均約35歲、舉人平均約30歲、秀才平均約24歲),同時也指出平均及第年齡與科舉考試競爭激烈程度成正比,元代以前由于地區(qū)性解送考試無正式科名,所以20歲左右進士時有出現(xiàn)。考慮到古代官年作偽風氣由增年向減年的轉型正在兩宋之際,且明嘉靖以后少報歲數(shù)越來越大(明代科舉平均少報5.05歲,崇禎朝平均少報11.53歲),劉氏這一看似矛盾的判斷便可成立。李弘祺對兩宋進士及第年齡的統(tǒng)計,是北宋平均30歲,南宋時增至33歲,也可印證這一判斷。目前所能見到的十五歲以下兒童進士,皆出自在科舉早期競爭相對尚不劇烈的時期,如唐劉憲“年十五進士擢第”,五代賈黃中“十五舉進士”,北宋端拱二年(989)劉少逸13歲中進士,仁宗朝14歲李慎交與兄慎修(16歲)“同時擢第”等。宋以下與兒童進士逐漸淡出相伴隨的情形,是越來越多的兒童身影活躍在省試以下的科考層級中。如蔡襄“十五再就鄉(xiāng)舉……(其弟)時十三,蓋亦與焉”,王安中“年十四薦于鄉(xiāng)”,史堯弼“方十四歲……赴鹿鳴燕,猶著粉紅袴”,陸九齡“五歲入學……十三應進士舉”,陽枋“年九歲,九經(jīng)誦畢……年十二,是歲應舉”,陸秀夫“年十五應鄉(xiāng)舉”,總體由北宋至南宋呈漸多之勢。這一方面是科考規(guī)模不斷擴大的結果,另一方面也是包括入學年齡下降、幼教舉業(yè)內(nèi)容增加等應試氛圍不斷下移所致的效應。這一趨勢的方向是覆蓋越來越多的平民子弟,可稱之為“考下庶童”。上節(jié)討論宋代童子科登科和應考規(guī)模壯大的情形,也應置于這一歷史洪流中考量。總體來說,兒童在與成人的科場競技中處于劣勢地位,隨著南宋以下科舉競爭日趨激烈,兒童能夠嶄露頭角的層級,便從北宋之前偶見少兒奇才的殿試,逐漸下降到南宋的省試、解試,然后到科舉必由學校的明清,基本穩(wěn)定在科舉起點即童子試層面。

綜上所述,宋代童子科經(jīng)多方調(diào)整,發(fā)展出對登科者賜秘閣讀書、免文解兩種主要安置方式,較好地解決了童子科內(nèi)在的“速成”與“善養(yǎng)”之矛盾,因此由之前的頻繁廢興而至南宋趨于穩(wěn)定,且最終因與進士科高度重合而退出歷史舞臺。宋以下則分化成兩條路線,一方面向上發(fā)展成神童薦舉,但漸趨廢滅;另一方面則與進士科“考下庶童”這一浩蕩洪流相結合,向下匯聚成明清科舉考試起點,即童子試。