共享農業視角下農村農業經營體系發展研究

龍月 蔡海生 曾君喬 尚俊 陳藝

摘要? [目的]十九大報告提出要實施鄉村振興戰略,著力構建現代農業經營體系,培育新型農業經營主體,健全農業社會化服務體系。隨著城鎮化的快速發展,農民兼業化、農村空心化、農業弱視化現象普遍存在,傳統的農業經營體系如何在共享經濟背景下滿足現代農業發展需要是值得關注的問題。[方法]基于當前我國農業經營體系發展現狀和相關學術前沿研究,運用理論分析法、文獻資料法、對比分析法等從共享農業的視角下系統探討當前農業經營體系發展現狀及存在的問題。[結果]研究認為當前我國農業經營體系中經營主體、市場、服務及監管體系存在各種不相適應的地方,應探究新的共享農業經營體系發展模式。[結論]創新制定共享型農業經營體系,促進農業經營集約化、專業化、組織化、社會化,提高土地利用效益和農產品市場競爭力,保障農民土地權益,讓農民共享社會改革發展的成果,實現全面小康。

關鍵詞? 共享農業;農業經營體系;發展;研究

中圖分類號? S-9??? 文獻標識碼? A

文章編號? 0517-6611(2019)24-0254-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.24.074

Study on the Development of Shared-type Agricultural Management System

LONG Yue, CAI Hai-sheng, ZENG Jun-qiao et al? (Key Laboratory of Agroecology in Poyang Lake Basin of Jiangxi Province, Jiangxi Agricultural University/Ecological key Laboratory of Poyang Lake in Nanchang City/Rural Land Resources Utilization and Conservation Research Center, Nanchang, Jiangxi 330045)

Abstract? [Objective]The 19th National Congress of the Communist Party of China put forward the strategy of rural revitalization, focused on building a modern agricultural management system, developing various forms of moderate scale management, cultivating new agricultural management entities, and improving the agricultural socialized service system. With the rapid development of urbanization, the phenomenon of peasant concurrentization, rural hollowing out, and agricultural amblyopia is widespread. How to meet the needs of modern agricultural development under the background of shared economic development is a problem worthy of our research. [Method]This paper uses theoretical analysis method, literature data method, comparative analysis method, etc. to analyze and summarize the current development status and existing problems of Chinas agricultural management system. [Result]The research believes that there are various unsuitable development problems in the business entities, markets, services and supervision systems in Chinas agricultural management system, and new agricultural development models should be explored. [Conclusion]We should innovate and formulate a shared agricultural management system, promote the intensification, specialization, organization, and socialization of agricultural management, improve land use efficiency and market competitiveness of agricultural products, protect farmers land rights, and let farmers share the fruits of social reform and development, achieve a well-off society in an all-round way.

Key words? Shared;Agricultural management system;Development;Study

基金項目? 國家自然科學基金項目(31660140、31560150);江西省自然科學基金(20161BAB204180);江西省教育廳科技項目(GJJ12218);江西省十三五社科規劃項目(17YJ11);江西省高校人文社科規劃項目(GL17113)。

作者簡介? 龍月(1995—),男,湖北襄陽人,碩士研究生,研究方向:土地生態、土地經濟等。*通信作者,教授,博士生導師,從事土地生態、土地經濟等研究。

收稿日期? 2019-06-17;修回日期? 2019-07-01

城鄉發展不平衡、不發達是農村發展中的短板問題。2019年中央一號文件提出要鞏固和完善農村基本經營制度,激發鄉村發展活力。如何突破傳統農業生產經營方式,尋求新型農業發展模式成為廣大學者的研究熱點[1]。目前相關學者對農業經營體系的研究主要集中在農業經營體系的特征及其構建、如何培育新型農業經營主體等,從共享農業方面如何構建新型農業經營體系的研究較為缺乏。共享農業模式下農業經營體系創新突破傳統農業生產經營方式、尋求新型農業發展模式能充分盤活閑置資源,對于農業現代化發展、農民增收、民眾需求滿足等都有重要意義。為此共享農業下的農業經營體系研究,可解決農業發展的面臨困境,為現代農業發展出謀獻策。

1? 農業經營體系發展現狀

1.1? 國外農業經營體系的相關研究

國外關于農業經營體系的研究主要在家庭農場和合作社兩方面。舒爾茨[2]認為傳統農業存在要素投資的低收益率問題,要想改造傳統農業,就需要人力和物質資本投資來建立和發展一套能提高收益率的生產要素。自20世紀后期以來,隨著合作社發展的日益成熟,合作社理論逐漸成為現代經濟學理論研究的重要內容。Fulton[3]、Cook[4]認為新一代合作社還具有一些新的特征,如社員支付較高的首期投資,享有同投資額相當的交貨權,交貨權可轉讓,主要發展加工業以提高產品附加值來增加社員收入等。另外,國外學者認為農業產業化也是農業生產經營的一種方式,并稱之為農業的縱向一體化或縱向協調。速水佑次郎[5]認為農業產業化具有3個主要動態特征:農產品加工、分配和農戶投入供應的增長,農業加工企業和農戶關系的制度和組織變革,農場部門在產品結構、技術以及部門和市場結構等方面的變化。

1.2? 我國農業經營體系研究進展

國內關于農業經營體系的研究主要集中在農業經營主體、農業經營服務、農業經營組織及農業經營體制4個方面。辛嶺等[6]構建了新型農業經營體系的發展水平評價指標體系,運用熵值法進行評價及排序,認為我國新型農業經營體系發展較快但整體水平較低,各地發展水平差距較大。王征兵[7]提出完善新型農業服務體系,新的農業經營體系必須替代舊的農業經營體系。黎明[8]以蘇州市現代農業園區為實證對象,認為新型的農業經營體系具有經營主體多元化、經營模式市場化、經營服務多元化、經營監管標準化等4個特點;郝志瑞[9]以山西省為例,認為新型農業經營體系構建問題包括政策支持力度不到位、農業勞動者科學文化水平不高及農業經營的科技化水平不強等。

1.3? 我國農業經營體系發展歷程

1.3.1? 人民公社集體相對統一經營階段(1958—1978年)。

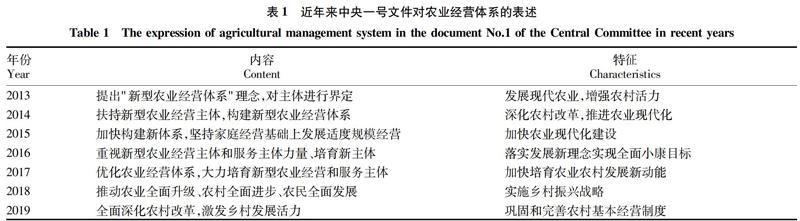

新中國成立后進入探索社會主義時期。1958年3月,中央政治局通過了《關于把小型的農業合作社適當地合并為大社的意見》,將小型的農業合作社合并,人民公社化運動由此開展[10]。1962年絕大多數人民公社實行了“三級所有、隊為基礎”的體制,形成了7萬多個人民公社、60多萬個生產大隊、500多萬個生產隊的農業經營體系[11]。農村土地所有權、使用權均屬于公社集體,沒有明晰的產權概念,合作社社員是農業生產活動主體,其基本特征是計劃生產、統銷統購,農業經營體系呈現 “一大二公”的特點(表1)。

1.3.2? 家庭經營為基礎、統分結合的雙層經營階段(1978—2013年)。

1978年十一屆三中全會召開,土地承包權制度開始萌發。1980年《關于進一步加強和完善農業生產責任制的幾個問題》承認包產到戶的正確性。1982年首個關于農村工作的一號文件《全國農村工作會議紀要》,肯定了包干到戶。1983年出臺的《當前農村經濟政策的若干問題》,進一步明確家庭聯產承包責任制的概念。1993 年十四屆三中全會通過《中共中央關于建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》,要求“以家庭聯產承包為主的責任制和統分結合的雙層經營體制長期穩定”。[12]2002 年《農村土地承包法》頒布,標志著中國特色社會主義土地承包權制度在法制層面穩定下來。這一階段基本上實現了土地按家庭人口分配,明晰了土地權力,農民有了支配土地的權力,促進農村經濟的發展。

1.3.3? 土地流轉、三權分置背景下“多元”經營階段(2013年—)。

進入新時期,“三塊地”改革、三權分置概念逐漸被提出。2001年《中共中央關于做好農戶承包地使用權流轉工作的通知》,允許農民依法有償出讓土地使用權[13]。2013年十八屆三中全會通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》拉開了新一輪農村土地改革帷幕。2015年印發《深化農村改革綜合性實施方案》提出農村土地“三權”分置。2016年印發《關于完善農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》,農村土地“三權”分置的產權關系得以明確。農業生產方式也朝著集約化、專業化、組織化、社會化方向發展[14]。

自2013年中央一號文件首次提出“新型農業經營體系”以來,連續八年一號文件關注農業經營體系的發展問題。發展新型農業經營體系,培育新型農業經營主體是制定農村工作任務的重中之重。隨著農業現代化進程的加快,共享農業必然是未來農業發展的趨勢。

1.4? 農業經營體系的組成結構

農業經營體系是在堅持農村基本經營制度的基礎上,順應農業農村發展形勢新變化,通過自發或政府引導,形成各類農產品生產、加工、銷售和生產性服務主體及其關系的總和,是各種利益關系下的傳統農戶與新型農業經營主體的總稱[15]。農業經營體系結構見表2。

2? 我國農業經營體系發展存在的問題

2.1? 農業經營主體發展不均衡

2.1.1? 農村勞動力“三化”趨勢。

在“四化同步、城鄉一體”背景下,大量農村勞動力轉移至城鎮,農業兼業化、副業化、老齡化現象普遍。農村勞力務農比例不高,農業生產性收入有限,在城鄉二元結構形成的農村“推力”與城市“拉力”中一部分雙棲農民在農村與城市奔波。老齡化與婦女化也導致嚴重撂荒現象,據統計我國每年撂荒的耕地近200萬hm2,對農業資源造成巨大浪費。

2.1.2

經營主體規模小,發展不均衡。

傳統的農業經營粗放化、分散化,難以適應農業現代化需求[17]。管理分散、耕地破碎化增加了生產成本,機械化作業和標準化生產難以實現。受政策、收入預期等因素影響,土地承包經營周期較短,嚴重影響經營者對土地的投資意愿。據統計2017年全國農戶家庭農場87萬家,依法登記的農民合作社188.8萬家,農業產業化經營組織38.6萬個,農業社會化服務組織115萬個[18],各種新型農業經營主體總量依然弱小。經營主體之間缺乏有效溝通,資金、技術、勞動力等不能有效利用。

2.2? 農業經營市場體系不完善

2.2.1? 農業經營市場不發達、功能不齊全。

當前農村土地流轉交易管理服務體系尚在發展階段。全國2.3億農戶中,僅有6 600萬戶流轉了土地,不到總量1/3。由于流轉雙方信息不通暢,有意愿流轉的農戶與期望獲得土地的主體不能重組。另一方面,農業生產受季節性、地域性影響農資市場也呈現出時效性和地域性特點,農技普及度、農業生產資料種類、產品價格等因素對農資市場影響較大。由于農業基礎服務不完善,鄉鎮、村級農資零售商分散。地方私人農資站,農資產品種類、質量良莠不齊。

2.2.2? 農產品市場競爭力低。農業比較效益低,農產品標準化、品牌化、市場化不高是巨大的阻礙因素。我國農產品貿易中還存在大量的非規范市場和其他形式的非有形市場。在國際市場上,國外農產品也對我國農產品產生了較大的沖擊,我國農產品占有率低、競爭力弱,例如小麥、大豆、奶、食糖4種農產品的國際占有率不足4%,市場競爭力有限。在經濟全球化背景下,我國農業競爭力亟須提升。

2.3? 農業經營服務體系薄弱

2.3.1? 農業社會化服務不健全、結構不合理。

基層農業社會化服務體系建設不完善,不能滿足廣大農民的需求。例如在鄉鎮地區的農資站、種子站因缺乏科學管理和技術指導,對農民幫助效果甚微。在一些地區雖然成立了農業生產合作社,但是由于農民的參與度不高,未能帶動農戶科學耕種,合作社服務作用甚微。農業生產產后服務是針對農產品加工和銷售,以此促進農業生產高效化。當前農業生產產后服務薄弱,導致農產品后期損耗增加。各類農業社會化服務組織大多注重經濟利益,片面追求盈利,忽視農民利益,其凝聚力、吸引力和服務能力有待提升。

2.3.2

農業科技服務能力不足、信息平臺不完善。

基層農業科技人員缺乏,服務水平不高。數量上,偏遠鄉鎮與縣城周邊區域科技人員比例失衡。結構上,農業科技人員缺乏年輕骨干,甚至出現人員斷層現象。基礎設施不完備,科研經費匱乏,導致科技貢獻率不足[19]。另一方面,農業信息服務平臺效果甚微,“信息孤島”的存在使得部分農戶只愿意按照祖輩傳統經驗耕種。農產品市場供需信息機制的失靈,生產者由于缺乏農產品市場的敏銳性盲目生產,使得農產品質量、產量與市場需求不匹配,導致價格暴跌暴漲,諸如“蒜你狠”“姜你軍”等菜賤傷農等事件頻發。

2.4? 農業經營監管體系不到位? 政策監管體系、政策督查體系、土地流轉市場監督體系的完善離不開更科學、嚴謹的監管辦法以及更加嚴格、有效的懲處措施。在地方農業經營監管主體,雖然各部門表面上看職責劃分明確,但在實際工作中存在著責任不清、資源分散、執法合力不夠等問題,沒有起到真正的作用。特別是在涉及農產品銷售流通領域的監管方面,相關監管部門沒有真正落實到位。甚至部分社會化服務組織在經營過程中存在違法亂紀,故意壓價,侵害和剝奪農民利益行為,不僅給農民造成了嚴重的經濟損失,而且對自身形象產生了不良影響。

3? 共享農業下農業經營體系特征分析

1978年馬科斯·費爾遜和瓊·斯潘思[20]基于個人汽車共享和租賃研究的需要提出共享經濟,其價值核心是“使用但不擁有,分享替代私有”。《“十三五”規劃建議》指出:“共享作為五大發展理念之一,是中國特色社會主義的本質要求”。通過共享型農業經營體系鏈接農業生產各環節,為新型農村人地關系和農業現代化發展提供保障。

3.1? 農業經營主體共享

在共享型農業經營體系中,農業經營主體間應當建立強有效的溝通聯結機制。家庭農場與專業大戶可以利用精簡的生產方式與農業合作社、龍頭企業合作,依托后者先進的種養技術、資源信息、多源市場等優勢增強抗風險能力[21]。對家庭農場、農民合作社等新型主體而言,往往既通過流轉經營權擴大土地經營規模,也通過提供農機作業服務、購銷服務等方式與承包農戶共享土地經營權[22]。農業經營主體之間的共享機制可以有效解決各營業主體之間遇到的整體績效差、資金來源不足、投資效率不高、技術服務短缺、市場銷售難等問題,延長農業產業鏈,增加農業附加值,提高農業收益。

3.2? 農業經營市場體系共享

土地、人力、設備等是農業生產基本要素。土地不可再生性使得土地規模流轉,盤活農村閑置土地尤為重要。共享型農業經營市場將農村或城市周邊閑置土地通過轉包、出租、轉讓、等方式進行流轉,讓需要土地的規模經營主體發展壯大。也可以通過租賃讓想要體驗鄉村生活的城市居民體驗田園生活,從而將第一產業與第三產業相融合,增加農民收入。在充分信息共享的前提下,將農業生產內外部人力資源與農業生產活動匹配,對農業生產各項工作進行劃分,對工作任務進行價值核算。勞動者可以根據自己的時間和能力選擇,在獲得報酬的同時完成農業成產的活動。實現勞動者與農業經營主體的共贏,減少人力資源閑置,進而實現人力資源的共享。

3.3? 農業經營服務體系共享

3.3.1? 農業市場信息、農業科技共享。

農業經營服務體系為農業產前、產中、產后提供綜合配套服務。農業信息資源共享即對農業信息進行規整、加工及深度優化后有償或無償面向各級管理部門、農業生產主體、農業服務主體提供所需資訊的一種共享服務。通過建立農業信息資源共享平臺,實時發布農業信息資源,農業生產經營者可以快速準確的獲取信息,從而合理調節生產活動。當前我國農業技術人員缺口較大,截至2017年全國專業技術人員中農業技術人員占比不足5%,遠遠不能滿足農業產業發展之需[23]。農業技術共享借助第三方平臺將農業隱性及顯性知識轉移、吸收、創新及要素價值增值,指導農戶科學種田。

3.3.2? 農業設備、物流共享。

農業生產在產前、產中、產后均具備廣泛的共享性。農用設備投入需要大額資金,同時農業生產的季節性、區域性遞次分布的特點可將各地的農機合作社進行協調,實現從耕、種、收及加工機械化,旋耕機、收割機等大型設備成為農業共享最具活力的點。掃碼預約用農機等方式在提升農業生產效率的同時也降低了成本。雖然我國物流量逐年攀升,但農業物流發展水平較低,農產品在物流環節的損耗巨大,這就給致力于農村配貨、為車主找貨、貨主找車信息為共享點的物流共享帶來了生機。農業物流共享可以將農業物流的流體與載體等其它要素進行匹配,運用物流技術使農產品在物流過程中減少農產品物流和流通損失,做好農業生產產后服務。

3.4? 農業經營監管體系共享

農業經營監管體系,將農業經營監管主體及客體聯系起來,通過打造一個開放共享的監管平臺,實現農業經營過程中的監管。一方面監管主體可以通過平臺共享信息,完成對被監管對象的實時監管,確保監管行之有效;另一面發揮被監管者也能夠通過平臺了解自身運行狀態是否在允許范圍之內,以便及時調整,合理安排農業經營活動。同時開通多渠道監管溝通平臺,讓群眾參與進來。構建全方位多層次監管機制,維護農業生產經營活動的良好秩序。在監管過程中要加強執法人員責任意識,做到權責清晰,嚴格執行執法責任制,嚴防執法缺位、越位,建立農業長效監管追責機制,加強對農業監管者的監管,樹立執法權威。充分調動社會公眾、新聞媒體、第三方機構等共同參與農業經營監管,形成全民監管,做到各方力量協同發揮。

4? 共享農業下農業經營體系發展對策

4.1? 共享型農業經營體系的科學構建

4.1.1? 堅持多樣化發展,培育壯大農業經營主體體系。

農業經營主體是農業經營體系中各種錯綜復雜關系的重要關節點。要培育壯大農業經營主體體系,首先要解決好農民與土地的關系,解決失地農民后顧之憂。其次,支持新生農業經營主體發展,通過政策支持與財政補貼相結合,鼓勵新生農業經營主體的發展。最后,加強農民教育培訓,提高農民專業化種養水平,擴寬發展渠道,實現增效增收。

4.1.2? 堅持支持引導,發展完善農業經營市場體系。

發展完善農業經營市場,要將政府宏觀調控與農業經營市場的基礎調節作用相結合,在政策上給予支持與保護,合理布局農業生產活動。在農產品主要生產區規劃大型農產品批發市場和零售市場,加強鄉鎮農貿市場、農產品專業市場建設,形成不同層次的農產品流通平臺。最后,要提升農產品的品牌效應,開發高品質農產品品牌,提高農產品市場競爭力。

4.2? 共享型農業經營體系的有效運行

4.2.1? 堅持穩步推進,優化提升農業經營服務體系。

建立健全共享農業下的農業社會化服務體系,要加強基礎服務能力建設,健全鄉鎮農業服務機構,鼓勵發展面向不同經營主體的社會化服務機構。注重服務主體數量與質量的共同提升,滿足不同層次經營主體的需求,提升各服務機構組織協同能力,擴大農業經營服務主體業務范圍,形成配套完善的服務體系。著力進行多主體、多樣化、多形式的服務。

4.2.2? 堅持全面發力,促進農業經營體系行之有效。

在政策要加大扶持力度,完善相關法律法規,出臺配套政策措施,努力構建共享農業經營體系良好外部環境。其次,在資金方面給予補貼扶持,提供財政、貸款擔保等金融服務,完善農村信貸政策,精簡信貸手續。最后,在技術方面實施人才培養計劃,鼓勵農技推廣人員、農業科技特派員進行技術推廣和教育宣傳,為廣大農民提供農業技術服務。讓各經營主體、服務機構之間的農業生產技術互通,鼓勵農業科技創新。

參考文獻

[1]王定祥,譚進鵬.論現代農業特征與新型農業經營體系構建[J].農村經濟,2015(9):23-28.

[2]西奧多·W·舒爾茨.改造傳統農業[M].梁小民,譯.北京:商務印書館,2006.

[3]FULTON M.The future of canadian agricultural cooperatives:A property rights approach[J].American journal of agricultural economics,1995,77(5):1144-1152.

[4]COOK M L.The Future of U.S.agriculture co-operatives:A Neo-Institutional approach[J].American journal of agricultural Economics,1995,77(5):1153-1159.

[5]速水佑次郎.農業經濟論[M].北京:中國農業出版社,2003.

[6]辛嶺,高睿璞.我國新型農業經營體系發展水平評價[J].經濟學家,2017(9):73-80.

[7]王征兵.論新型農業經營體系[J].理論探索,2016(1):96-102.

[8]黎明.新型農業經營體系的建構實證研究:以蘇州市現代農業園區為例[J].中國農業資源與區劃,2017,38(7):89-93.

[9]郝志瑞.我國新型農業經營主體培育金融支撐體制創新研究[J].農業經濟,2016(12):121-123.

[10]胡永盛,費漢華.農業共享經濟發展探討[J].天津農業科學,2019,25(1):53-57.

[11]趙軍潔,徐田華.新型農業經營體系的創新實踐和改革思考[J].現代經濟探討,2019(3):93-100.

[12]劉剛.改革開放40年土地承包權制度演化:歷程、特征、趨勢[J/OL].農業經濟問題[2019-04-11].https://doi.org/10.13246/j.cnki.iae.20180816.001,2018(8):1-12.

[13]蔡海生,陳拾嬌,金偉,等.農村土地流轉管理服務體系發展現狀與對策:基于江西省7縣農村調研分析[J].江蘇農業科學,2017,45(19):306-311.

[14]劉依杭.農業供給側結構性改革下構建我國現代農業市場體系的路徑選擇[J].農村經濟與科技,2017,28(17):153-156.

[15]王紅陽,杜丹.和諧社會背景下農業生產資料服務體系建設與發展[J].農業經濟,2012(9):30-32.

[16]FELSON M,SPAETH J L.Community structure and collaborative consumption[J].American behaviral scientist,1978 ,21(4):614-624.

[17]崔正植.以創新機制培育新型農業經營主體的思考:以遼寧省東港市為例[J].遼東學院學報(社會科學版),2017,19(4):34-37.

[18]任曉琨,劉進寶,李潔,等.新型農業經營主體與體系問題研究:以河北省平山縣為例[J].河北農業科學,2017,21(4):87-91.

[19]彭萬勇.農業供給側結構性調整內生動能培育研究:基于共享農業的視角[J].江蘇農業科學,2018,46(23):408-412.

[20]陳拾嬌,蔡海生,張盟,等.不同類型農戶土地承包經營權流轉行為分析:以江西贛州市201戶農戶為例[J].廣東農業科學,2015(20):164-169.

[21]孔祥智,徐珍源,史冰清.當前我國農業社會化服務體系的現狀、問題和對策研究[J].江漢論壇,2009(5):13-18.

[22]楊鳳書,高玉蘭,盧小磊,等.中國農業社會化服務體系發展中存在的問題及對策分析[J].經濟研究導刊,2011(21):46-47.

[23]蔡海生.農村土地流轉與區域農業經濟的特征及其關聯分析:基于江西省及南昌市農村經濟調研[J].中國農業資源與區劃,2016,37(5):102-111.