試論民國時期印人仿古璽的學術性

萬瑞杰(大連大學美術學院,遼寧大連116622)

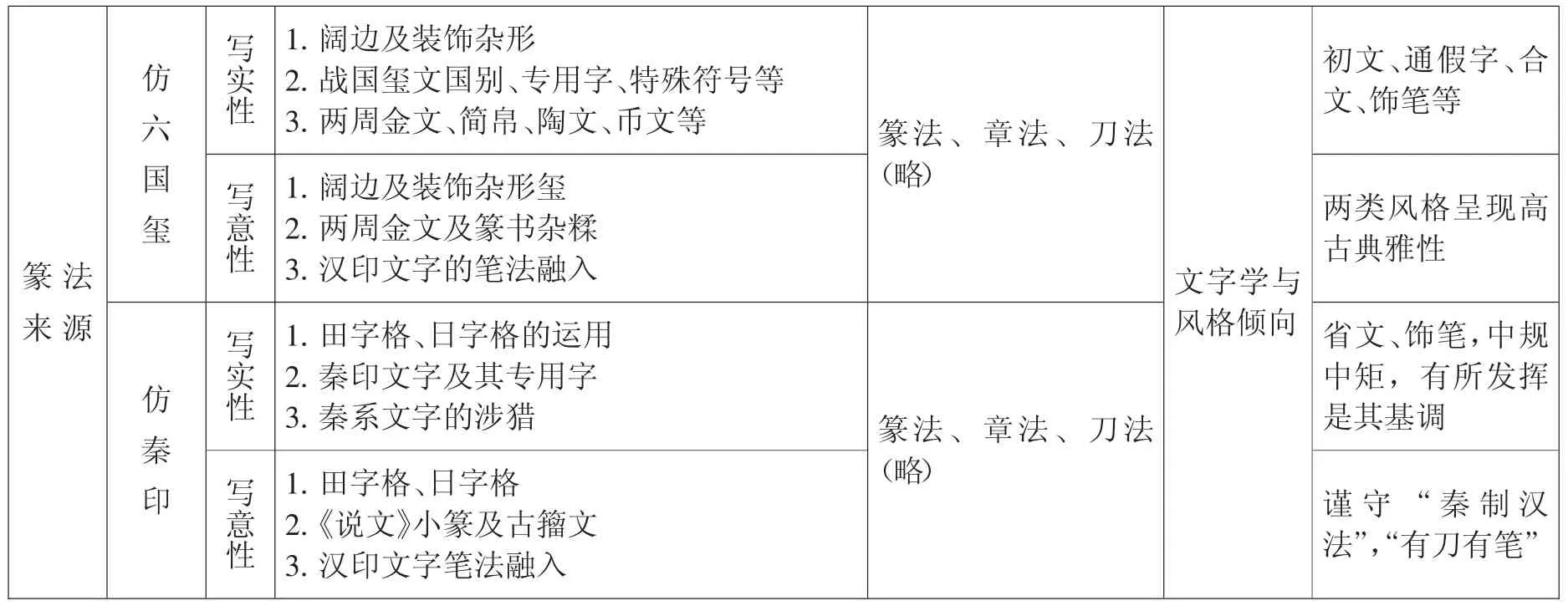

當前,印學界對漢印的研究可謂“細致入微”,成果豐碩。但是對古璽藝術的“學術性”研究卻“微不足道”,至于對歷代印人仿古璽的學術性專論更是鳳毛麟角。令人欣慰的是莊新興先生在《戰(zhàn)國古璽》中單列“歷代仿效戰(zhàn)國璽印的情況”,邁開此項研究可貴的一步[1]。誠然,古璽研究的“微不足道”也是與戰(zhàn)國文字研究發(fā)軔較晚有直接關系[2]。古文字學在古璽文釋讀與分國研究方面碩果累累,目前《古璽匯考》已匯輯戰(zhàn)國時期東方諸國古璽資料總計10000 余件,并對所錄古璽逐一釋文并標注國別,力求反映學術界的最新研究成果[3],比號稱古璽資料最完備的《古璽匯編》5708 方還多出一倍,足以把當下古璽研究推進一步。當下,印學界若沒有對“民國時期”篆刻家仿古璽進行充分借鑒,那么古璽印藝術這塊尚未被完全開發(fā)的新領域[4],恐怕難有長足進步。

本文判斷仿古璽的標準是:首先文字要合乎“六國文字”特征;其次形制為古璽常見形態(tài)。茲歸為三類:即“仿朱文古璽”“仿白文古璽”和“仿裝飾類古璽”。

一、仿朱文古璽

從已出土的戰(zhàn)國古璽數(shù)量看,朱文多于白文,且多集中在私璽。“朱文多在1.5 厘米見方且闊邊,為私璽的主要特征。”[5]民國印人仿朱文古璽者可分兩種:一種是寫實性,另一種是寫意性。

(一)仿朱文私璽

在一定程度上體現(xiàn)出民國印家“博洽精美”的篆刻審美風尚。例如“吳九龍”[6](圖1),是羅福頤先生仿戰(zhàn)國朱文私璽風格的作品(為節(jié)省文字,以下均直呼其名)。字法上,“吳”明顯取晉系朱文姓名私璽字(《古璽匯編》1166 號,以下簡稱“璽匯”),充分體現(xiàn)了戰(zhàn)國文字承襲西周金文的特征。“九”字或取晉系朱文姓名私璽字(璽匯1551),甲骨文象手臂形,戰(zhàn)國文字則承襲金文。《說文》云:“九,陽之變也,象屈曲究盡之形。”有學者則指出“象屈曲究盡之形”是許慎的附會之談,和“九”本身毫無關系[7]。可從。“龍”同樣取晉系朱文姓名私印字“”(璽匯1142)。春秋金文,張口已變?yōu)槿庑危轶w與張口脫離。章法上各隨字勢參差,尤其“九龍”二字形體大小變化及其間距的適宜,深得古璽篆法及章法堂奧;“羅子期”[8](圖2),是典型仿戰(zhàn)國闊邊私璽印作。“羅”似取“璽匯1768”字。不過,在字法上“治印者多據(jù)舊說以三晉古璽代替。其實仰天湖簡、包山簡自有‘羅’字(仰天10、包山24)其偏旁結構與小篆同。‘縭’在古璽中不是姓氏,而是人名[9]。總體布局上,闊邊雅致留白適宜,加之“羅”字謹嚴的長方形和“子期”的適宜空間位置,無不體現(xiàn)古文字學家對古璽印篆法的純正把握。“簠齋”(圖3),具有靜穆古雅的齊系風格,是王石經(jīng)為陳介祺所刊的齋號印。篆法上著力體現(xiàn)古文字的古雅堅深性。“簠”或取之“六國”《都公簠》字形。簠字金文構形至夥,夫為主諧聲字者同在魚部,與古、夫魚陰陽對轉(zhuǎn),故得相通。從音韻學認識其字當是正途:齋,戒潔也,從示齊省聲。“齊”在典籍中作“齋”,此疑是取齊系《史疑觶》字。從中可窺王氏深厚的古文字學功底和陳氏在篆刻上的高雅品格追求。章法上的長方形與“簠”字方折形和齋字對稱的配合,顯得生動有趣。加之沉穩(wěn)的運刀,呈現(xiàn)出“下筆湊刀,不求古而自合于古”的“金石篆刻之氣”。

圖1

圖2

圖3

圖4

(二)仿朱文官璽

通常朱文官璽具備小巧之特質(zhì),所列官璽基本忠實于戰(zhàn)國官璽率意自然之遺韻大氣。“大司馬之璽”(圖4),極似一方融合了楚、秦、晉、齊“四系”篆法的仿古璽印作。篆法上,“大”或取楚系《鄂君啟車節(jié)》字。從字體演變上,“大”字甲骨文則象人正面之形,戰(zhàn)國文字則承襲商代文字。故此,《說文》云:“大,天大,地大,人亦大,故大象人之形。”“”或取秦系《石鼓·作原》字又合金文形(《毛公鼎》)。“馬”或取晉系字(貨系1697),甲骨文象馬之全形,此取秦系馬身不省之形。從訓詁學講,“司”通嗣、事、笥、祠等。“之”或取齊系字(璽匯0025),甲骨文則會足趾所至之意。“璽”也為齊系字(璽匯0141)。鉩,甲骨文從金聲。到戰(zhàn)國時代璽字則寫法繁,如(為璽之省文)、鉩(鈮之異文),璽(籀文從玉,秦封泥璽,讀璽)。秦系文字作璽、,“六國文字”則作鉩、字樣。此作章法的參差與諧,頗具古璽官璽典雅遺韻。其刀法上的頓挫與緩急,暗合了明代朱簡《印章要論》“吾所謂刀法者,如筆之有起伏、有轉(zhuǎn)折、有緩急,各完筆意”之論。總體看,民國印人仿朱文古璽,呈現(xiàn)精益求精的時代印風。

二、仿白文古璽

從已見的戰(zhàn)國朱文古璽,大多分布在私璽當中,白文璽則多在官璽。已知民國篆刻家仿秦璽的數(shù)量并不多。近年來秦印(含秦代印)陸續(xù)見于譜錄。筆者從中發(fā)現(xiàn)有相當?shù)臄?shù)量與“六國璽”相類,故在此將仿“秦印”與仿“六國璽”并為一類論述。

(一)仿白文少字璽

“伯鷹訊璽”(圖5)大體為仿楚系古璽風格。“訊璽”應釋“信璽”,字法上,信、璽均是齊系古璽特有寫法。從音義上講,信字戰(zhàn)國金文或從言身聲,信、人、千、身古皆真部字。《周禮·秦官·大宗伯》:“侯執(zhí)信圭。”“注:信當為身。”“白”同“伯”。“鷹”或取《應公簋》字。章法上印文線條與邊欄線條渾然一體。尤其,伯、璽二字的疏密呼應,可謂渾然天成;刀法上似在踐行著“伏要含蓄,補要玲瓏”(明·周應愿《印說》)之印學要義。“孫文之璽”(圖6),大略取齊系白文官璽風格。“孫”或取齊系姓名私璽字,甲骨文從糸從子,會子續(xù)孫之意,小篆則誤糸為系。齊璽孫字多為姓氏,“文”則取秦系古幣文。“之”或取齊系《周王叚戈》字。“璽”或取齊系白文官璽字(璽匯0023)。章法上方圓兼?zhèn)鋭判憧扇耍瑑叭粸橹孜墓侪t“大”(璽匯0127)之博大氣象的再現(xiàn)。尤其“孫”與“璽”、“文”與“之”四字疏與密的交叉呼應,形成“奇正相生,莊重典雅”的仿戰(zhàn)國古璽風貌。“麋硯齋”(圖7),可視為取楚系官璽(璽匯0360)風格。《說文》云:“麋,鹿屬。從鹿米聲。”“硯”則用“研”,《說文》云:“研,也。從石聲。”研與硯同[10],因此“研”用的則是通假字。“齋”或取齊系陶文字(陶匯3·6 24)。《說文》云:“齋,戒潔也。”印文用字滲透著深奧而實用的古文字學知識,也著實為當下篆刻的網(wǎng)絡傳播的學術性,提供有益的借鑒。

至于“楚生私璽”(圖8),或取楚系古璽風格。“楚”或取晉系《羌鐘》字。“生”或取齊系陶文字(陶匯3·605)。《說文》云:“生,進也。象草木生出土上。”“厶”或為取齊系陶文字(陶匯3·417)。從禾厶聲。值得一提的是,來氏(來楚生)印作應是自覺運用參錯之道,進行藝術創(chuàng)造。來氏仿古璽之作,難于“因字立形”,更難于“因字立白”。無疑,篆法是“因字立白”的根本。“因字立白”當是篆刻歷史文化的重要命題。

圖5

圖6

圖7

圖8

(二)仿白文多字璽

如“無受想行識”(圖9),似仿典型楚系官璽風格的印作。篆法上,“無”為晉系文字風格,甲骨文象人執(zhí)舞具而舞蹈之形。戰(zhàn)國文字或省作。“受”甲骨文則作形,“受”或取楚簡字(包山57)。秦漢文字均以(武威燕禮20)形呈現(xiàn),遂與小篆吻合。“想”或取小篆加楚簡“相”字鑲嵌而成之形。“想”字的相與心的妥帖“組合”,似“違背”了明代徐上達《印法參同》所言:“典著,有根據(jù)非杜撰也。”因此,當下對篆法的“杜撰問題”應從藝術的角度重新審視。“行”字取楚系貨幣文字(貨系4170)。“識”或取秦文字字(十鐘3·57),古璽中“識”字讀“職”;刀法上的輕盈婉轉(zhuǎn),正合清代許容《說篆》所論:“沖刀法,以中鋒掄上,無旋刀,宜刻細白文。”此作又從篆法、章法和刀法上間接地傳達了楚系文字的浪漫詩韻與書法藝術情懷的最佳結合。

(三)仿白文秦璽

例如“五十以學”(圖10)是明顯仿秦官印風格的印作。“五”字或取秦《商鞅方升》字。甲骨文“五”字或作,積五橫畫表示數(shù)字,后因積五橫不便書寫,故以二斜筆交午代替原始指事字。有意思的是齊、晉、燕三系的“五”字,竟與秦系的“五”字寫法相同,可證“秦不孤立”。“十”或取秦系《平宮鼎》字。齊、燕、晉的“十”字又是與秦系的“十”字相類。“以”或取春秋《秦公簋》字。“學”,教與敩(學)一字孳乳。章法上用秦官璽的田字格,加之疾澀有度的沖刀方法,使此作顯現(xiàn)出地道的“秦印”風格。“私印”(圖11),似仿秦國之“半通印”形制,只是采用了橫式步白,而非“日”字格形制。“私”或取秦系字(十鐘3·5),“秦系”稱“私”;“六國”作“厶官”、“六國”作“厶鉩”“厶”“ 厶”等。“印”的篆法則取秦國官璽“公主田印”字,其“卩”部末筆行至中間曳然下垂即是佐證,也是“秦國印”的重要標尺。此作的學術性則貴在純正地表現(xiàn)出秦國印典雅的特征又不失字法上的新穎。“相思得志”(圖12)是吳昌碩仿秦印風格的作品。篆法上,“相”或取楚簡字(信陽1·04)。春秋金文加“二”形為飾。“思”或取楚璽字(璽匯4876)。《說文》云:“思,容也。從心囟聲。”“得”形體可上溯到西周中期《馭簋》字。“志”或取秦系字(十鐘3·6)。《說文》云:“志,意也。從心之聲。”正是吳氏將“自家石鼓”書法的左低右高體勢巧妙融合于篆刻,成功實踐了鄧石如開創(chuàng)的“印從書出”論,為當代古璽印式創(chuàng)作提供了新的“古璽勢法”。此作的“寫意性”,又是“有本之木”的一種藝術發(fā)揮。

圖9

圖10

圖11

圖12

三、仿裝飾類古璽

在戰(zhàn)國古璽文中,施加“圓點”成為最重要的特征,這對后世篆刻與書法的審美影響深遠。具體為一類是純粹性的裝飾筆畫,另一類是“裝飾類雜形璽”。前者,指在古璽文中施加圓點的裝飾性筆畫,純粹在于裝飾或充實印文。后者,是指在古璽文中有意施加裝飾性的筆畫。

(一)仿飾筆與非飾筆

例如“夢坡居士”(圖13)從文字結構及其步白特點看,似為仿晉系古璽風格。篆法上,“夢”或取晉系《卅四年頓丘命戈》字。《說文》云:“夢,不明也。從夕瞢省聲。”“坡”字或取晉系《中山國兆域圖》字。“居”字或取《長囟盉》字,其從廣與從廠義通。《說文》云:“ 廠石聲,從廠立聲。”“士”或取晉系官璽字(璽匯4259)。《說文》云:“士,事也。”此作有兩處飾筆,坡字與士旁中間的一圓點,既充當橫畫又起裝飾圓點的作用。士字中間豎筆的圓點,卻是起純粹的裝飾作用。其實這種“飾點”在今天書法中常見,只是人們尚未在古文學角度去挖掘而已。章法上夢與居兩字的簡省,坡與士兩字的繁化飾點的融入,均彰顯“簡而不單”的晉系古璽風韻,對當下的“篆刻學術”頗有借鑒性。“鄭德庸”(圖14)是一方特別的仿“六國”古璽印作。篆法上,或取晉璽字(璽匯1618)。《說文》云:“鄭,從邑奠聲。”值得注意的是,西周金文或作(《叔向簋》),二處飾筆豎立遂從丌旁。韓器奠,讀鄭。“德”或取兩周金文《虢叔鐘》字,只是右旁豎筆增一圓點而已,至戰(zhàn)國則演變?yōu)橐粰M。可見,“德”字右上部圓點為飾筆。“庸”據(jù)形體分析,上部為“祗”字金文兩(,竹器)的一個,其下部為。待考。章法上的形成離不開“鄭”字純粹圓點的施加和“德”字的裝飾圓點的融入。再者“先東坡二十日生”(圖15)或取秦系古璽篆法。“先”字或取秦系《詛楚文》字。甲骨文作從人從之,會人前進之意。“東”字或取秦字(陶匯7·5)。甲骨文作形,象囊橐束縛其兩端之形,束、東古本為一字。“坡”或取晉系《兆域圖》字。“十”或取齊系《陳侯年錞》字。西周金文作 (《令簋》),其豎筆中間肥筆漸變?yōu)閳A點。戰(zhàn)國文字承襲商周文字,其橫筆卻短于豎筆。“生”或取晉系《行氣玉銘》字,甲骨文會草生長于地之意。《說文》云:“進也。”此作布局整齊,刀法展現(xiàn)出“以鈍為古”,渾然天成的沖刀意韻。“四明周氏寶藏三代器”(圖16)一印。總體上取西周金文及晉系官璽闊邊之形制印文。“四”或取晉系文字。甲骨文作四條橫線為“藏”,或取齊系姓名私璽字(璽匯1333)。字,表示四物,至戰(zhàn)國文字、同時使用。從口戕聲,疑臧之異文。古璽,讀臧為姓氏;章法上的新穎點在于結字規(guī)整,線條圓潤。“四”字釘頭和“周”“氏”裝飾圓點,取吉金文字,可謂苦心經(jīng)營。正如黃士陵在自刻印款所言:“多字印排列不易,停勻便嫌板滯,疏密則安閑。”其布局的最大特點是安閑中求變化,頗具當代印人效法西周金文之借鑒價值。

圖13

圖14

圖15

圖16

(二)仿裝飾性雜形璽

仿裝飾性雜形璽是指民國印家參照戰(zhàn)國古璽的“特殊形制”而創(chuàng)作的古璽風格作品。戰(zhàn)國私璽有自由美觀的客觀要求,其形狀有方、圓、菱、曲尺等。如果將戰(zhàn)國古璽“飾筆”視為古璽藝術裝飾現(xiàn)象的第一大特點,那么“雜形璽”理應成為戰(zhàn)國古璽裝飾現(xiàn)象的第二大特點。如“經(jīng)綸之璽”(圖17),仿菱形齊系姓名私璽風格。“經(jīng)”或取晉系文字。,金文作形(《簋》)。晉系文字或加飾點作形,秦系文字“經(jīng)”字采用的是初文。“綸”取晉系朱文官璽字(璽匯0341),侖,從從冊。《說文》云:“,思也。”此字用的是“初文”。“之”或取齊系白文官璽(璽匯0025)字。《說文》云:之,出也。甲骨文從止從一,會足趾所至之意。“璽”或取楚系姓名白文私璽(璽匯3713)字。(鉩:參見何琳儀先生《戰(zhàn)國古文字典》P1251—1253。)直到秦代封泥,璽字寫作“璽”才如《說文》所言“璽,王者印也。”顯然此作的“”用的是“六國”璽文。其字字有來歷,形制上呈現(xiàn)新穎簡潔之篆法。“花好月圓人壽”①(圖18),大致仿戰(zhàn)國吉語璽形式。“花”取秦系《石鼓·作原》字,從虧聲,石鼓,讀華。“好”或取秦系《石鼓·車工》字。《說文》云:“好,美也。”“月”或取燕系字(陶匯4·1)。甲骨文象半月之形,或加飾筆作形。因月、夕形義相關,故戰(zhàn)國文字借“夕”為“月”。“圓”字或取秦小篆字。《說文》云:“員,物數(shù)也。”在此“員、圓”為古今字。“人”取秦系字(十鐘3·61),甲骨文象側(cè)面人立之形。“壽”或取楚系《者鐘》字,線條參差錯落不失為自然之布白。尤其以數(shù)根曲線團聚一氣,使全印布局完美意韻流長。“萬華閣主”(圖19),為仿典型戰(zhàn)國吉語私璽形式。字法上,“萬”或取晉系吉語璽字(璽匯4793),仍保持甲骨文蝎子之形意。“華”字或取春秋《邾公華鐘》字。“主”或取小篆,甲骨文象祭祀神主之形。金文作,豎筆上加飾點。秦文字豎筆下又加橫作主字,上橫筆向上彎曲遂成小篆。《說文》作形,鐙中火主也;《說文》云:“,有所絕止而識之也。”故“”來源可疑,待另文專題討論。刀法的運用卻是明代朱簡在《印章要論》中所批評的“以鈍為古、以碎為奇”現(xiàn)象。“冰心”(圖20),是地道的仿戰(zhàn)國單字璽(璽匯4938),在戰(zhàn)國譜錄中數(shù)量較多。“冰”取秦小篆字,甲骨文作,象兩塊銅鉼之形,為鉼之初文,戰(zhàn)國文字或濃縮為形。小篆訛作形,且誤以為冰之初文。《說文》云:“,凍也,象水凝之形。”“心”字篆法取自于戰(zhàn)國吉語璽字,甲骨文象心臟之形,西周金文或在心的中間加一飾筆。章法呈現(xiàn)闊邊朱文邊框,是一種對角斜向的文字布白,從而達到奇正相生妙趣橫生的藝術效果。這種慧眼巧識的借鑒,從不失為一種新穎別致的仿古璽異仿璽的創(chuàng)作思路。

圖17

圖18

圖19

圖20

表1 民國印人仿古璽的理論基礎

結論

第一,從民國印人仿古璽狀況及其特點看,作品中所透露出的“繼承經(jīng)典”與“學術信息”卻是豐富而深刻的。所舉民國印人多數(shù)精通古文字學,例如羅福頤、陳介祺、來楚生等。因此,不管是學養(yǎng)上還是藝術上均已體現(xiàn)出民國篆刻“儒雅與篤行”的風格。

第二,從民國篆刻家仿古璽的學術性看,首先,作品中表現(xiàn)出竭力運用古文字學知識并將其融入作品中的強烈意識,諸如初文、通假字、古今字、合文、裝飾筆畫等,可謂“筆筆有來歷”,從而體現(xiàn)作品的高雅與學術的結合,這無疑對當代篆刻創(chuàng)作的學術提升具有啟迪作用。

第三,從民國篆刻家仿古璽作品的學術性與藝術性對當代“古璽印式”的啟示看,在當代篆刻崇尚“率真與放逸”的同時,還應將民國印人博學多識精神和竭力運用古文字知識的經(jīng)驗,運用到當代篆刻作品的創(chuàng)作中去。當然也無需像民國篆刻家那樣窮源溯流,只要具備學術意識并能充分利用當今古文字學最新研究成果就能達到理想的創(chuàng)作境地。我們相信,當代篆刻所追求的“率真放逸”與“學術涵養(yǎng)”相結合的“現(xiàn)代古璽篆刻風尚”的形成及發(fā)展指日可待。

①黃士陵(1849—1908)在“花好月圓人壽”印款云:“渾圓之‘圓’當作‘員’,楚金言‘方員’,借用‘員’,今從之。戊子中秋牧父。”按:員、圓是古今字關系,非是“借用”關系。詳見戴山青編《黃牧甫篆刻作品集》,廣西美術出版社,2000年版,第131 頁。