人工智能對中國音樂產業鏈的滲透與革新*

■ 王 鉉 雷沁穎

隨著大數據的爆發、計算機計算能力呈指數級地增長,以及人們對機器學習和神經網絡研究的深入,“人工智能”(ArtificialIntelligence,后文稱AI)再一次以更強勢的姿態進入人類視野。20世紀50年代起就有科學家、數學家和哲學家提出“AI”的概念,艾倫·麥席森·圖靈(Alan MathisonTuring)發表了第一篇相關論文《Machinery and Intelligence》,并引起廣泛的注意,被后人稱為“人工智能之父”。受制于當時計算機的存儲能力和高昂的成本,直到90年代,AI才再次興盛發芽。世界圍棋冠軍Gary Kasparov在圍棋賽中輸給了IBM的DeepBlue(深藍),DragonSystem開發的語音識別軟件應用于Window系統這兩件事成為這個時間段重要的節點。如今我們已經生活在“大數據”+“計算機計算能力指數級增長”的時代,AI已迅速蔓延到機器人、銀行、市場、醫藥、自動駕駛、娛樂等各個領域。2019年7月28日,劍橋大學發布了2019年度AI發展報告①,涵蓋了AI研究、人才、產業等多方面內容,在包括引言和結論的八個章節中,有一章專門介紹了中國AI技術的發展,表明在世界范圍內中國人工智能技術在整體的發展上已有較大影響力。

中國人工智能在近年來的飛速發展毫無疑問也直接影響到中國音樂產業的發展。近年來,中國音樂產業保持穩健增長,也日益成為拉動中國泛娛樂消費經濟的重要力量。2015年發布的《國家新聞出版廣電總局關于大力推進我國音樂產業發展的若干意見》②中指出,音樂產業因其產業鏈長、關聯產業多、滲透力強,在文化產業中居于重要地位,發展空間和市場潛力巨大。如圖1所示,遵照音樂產業發展特性,中國音樂產業又可化分為核心層、關聯層及拓展層,除音樂創作為核心動力源以外,其中核心層包括數字音樂、音樂版權經紀與管理、音樂圖書與實體音像、音樂演出等;關聯層及拓展層包括音樂科技與裝備、音樂教育培訓、國家音樂產業聚集區、音樂評獎和排行榜等。

圖1中國音樂產業構架

人工智能的出現首先對構建起整個音樂產業核心動力的音樂創作模式本身進行了探索,并在中國音樂橫向縱向產業鏈及不同層面產生了一定的影響,如對流媒體數字音樂傳播“個性化”的推動、對音樂教育培訓方式的助力、以及對音響設備及樂器制造等音樂科技裝備的升級等。

一、人工智能探索音樂創作新模式

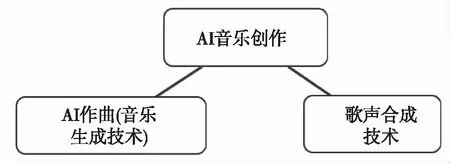

人工智能參與到音樂創作中,包含兩個主要模式:AI音樂生成技術以及歌聲合成技術,參見圖2。伴隨著人工智能高速發展和應用,AI音樂創作的深度學習和神經網絡研究已在國外逐漸成熟,并有大量相關平臺已經投入市場。在中國,從互聯網音樂公司到創業公司,AI音樂創作正以迅雷不及掩耳之勢的速度進入中國音樂產業。

圖2目前AI音樂創作使用的主要技術

AI作曲(音樂生成)是機器在多層神經網絡的深度學習中逐漸“學習”音樂創作的過程。1974年,Rader系統的出現應該是帶有AI方式的作曲系統真正的開始,也許跟現在意義上的AI有所不同,但其運用了AI中可運用規則的部分,使得機器根據旋律和和聲生成的規則進行權衡,并且對音符與和聲搭配的合適比重進行選擇。此后隨著對音樂生成系統研究的不斷深入,出現了可完成自動低音和聲生成的SNOBOL系統以及可用來生成巴赫風格和聲的CHORAL系統。1993年,出現了具有里程碑意義的運用神經網絡學習模式進行和聲生成的MUSACT系統和運用神經網絡和“限制滿意度技術”相結合方式可根據旋律進行巴洛克風格和聲生成的HARMONET系統。③這些都是現代AI作曲系統的先祖。當今AI作曲系統的開發大多從谷歌的Magenta開源代碼開始生長發芽。Magenta是谷歌開發的用TensorFlow機器引擎學習的一種人工智能,該項目旨在開發AI技術創作出音樂以及其他藝術形式。此后,國外AI音樂生成的平臺林立而起。目前,國外較為成熟的AI音樂生成平臺包括Amper、Jukedeck、Musical.ai、Humtap、AIVA等。目前在國內,由微軟(亞洲)互聯網工程院人工智能創造力團隊負責研發的AI音樂技術,已經能夠基于和弦、節奏、旋律交叉等多項音樂元素進行內容創作,集作曲、作詞、編曲、演唱等多項音樂創作力于一體,相當于一支完整樂隊。如今,此項技術已在央視及各省市綜藝節目中多次驗證,并成功實現了商業化與產業化輸出。2017年末,蝦米音樂首次推出了“探樂計劃”,將AI技術融入蝦米APP。用戶通過選擇曲風、節奏、心情等關鍵詞可實時打造屬于自己的曲子,達成人機共同作曲。

歌聲合成技術(Neural parametric singing synthesizer)是語音合成(TTS —Text to Speech)的衍生品,其關鍵區別在于韻律預測模型不同。在普通TTS系統中通常有個別音律模型來根據句子的內容和語調環境預測每個音節的時長和音高曲線。而在歌聲合成中,這種韻律模型則替換成由樂譜預測每個音節的時長和音高的歌曲韻律模型,從而最終將韻律參數和頻譜參數相結合生成歌聲。歌聲合成技術已逐漸應用于國內開發出許多趣味功能,如中央電視臺《經典詠流傳》第二季推的一款“讀詩成曲”的在線互動工具,以及2019年1月和3月分別在IOS和安卓上線的“鯨鳴”APP,也可謂是一款使用AI歌聲合成技術,以唱歌為主打功能的音樂短視頻產品。用戶只需要錄入自己的聲音,APP便可自動修音,并利用AI技術將錄音者的聲音與原唱音色相結合,打造出一首用戶獨家的歌曲。

智能化音樂生成模型的主要技術特點是通過將具有旋律、節奏、和聲的數字格式音樂文件輸入計算機,用LSTM算法進行深度學習,再運用強化學習進行作品優化,創作出完全原創的歌詞、歌曲或個性化的音樂,并可廣泛應用于視頻、游戲、廣告、電影電視劇、視頻預告片、個人創作等各個方面。但與詩歌、文學創作等藝術領域相比較而言,音樂更為抽象,且目前國內AI作曲研究機構及相關公司缺乏足夠數量的且高質量的音樂數據進行訓練,所以期望用AI作為生產力創作出一線作品,還有待時日。以目前AI作曲能夠達到的水平和能力來看,越是強調細部特征、情感表達豐富、調式調性復雜的偏藝術類作品,AI完成得都過于“機器化”,不夠“人性化”。而功能性較強或是規則性較強的作品,則完成度較好,比如比較簡單的音樂旋律、和聲、配器、織體的兒歌;具備固定和聲或旋律動機循環模式的電子舞曲類作品、場景類影視配樂、游戲音樂等;具備明顯和聲與編曲套路的流行歌曲等。但毫無疑問,人工智能技術可以作為音樂創作輔助生產工具,其強大的學習能力及超快的創作速度,可以滿足大量低成本原創音樂的需求,而且可以進行更為個性化的定制,或創造出音樂與AI結合的新玩法。

二、人工智能推動流媒體數字音樂傳播媒介“個性化”

在阿里音樂、騰訊音樂、網易云音樂之間紛紛達成版權互授后,頭部音樂版權基本形成共享格局,在線音樂市場也進入了以拼用戶體驗為指向的后版權時代。盡管音樂流媒體如今在音樂產業中依然處于核心地位,但版權和拓展新用戶已不再是單一標準,基于大數據技術,以個性化推薦為核心的一系列平臺體驗與服務成為了重中之重。

隨大數據成長起來的人工智能技術,由“推薦算法”驅動的服務帶來的用戶“信息繭房”問題成為流媒體音樂平臺的關注焦點。在努力讓用戶得到自己心儀音樂的推薦,同時避免歌單集中單一、用戶音樂品味無法得到拓展等方面,各大流媒體平臺都采取了各種舉措。例如蝦米音樂在2017年就開始加大AI智能推薦功能研發的步伐,基于人工智能算法,智能推薦功能可以綜合分析用戶的情緒以及根據用戶所處場景為他(她)推薦適合的音樂,還可以根據數據捕捉用戶聽歌喜好,從而增加互動性。當前的“AI”電臺將“用戶推薦喜愛的內容”和“為用戶提供更多音樂拓展”的功能設置為“猜你喜歡”和“聽見不同”的模塊,用戶可根據自身習慣選擇“保守”“適中”“激烈”等不同程度進行嘗試。

在2019年新年點燃朋友圈的網易年終聽歌報告中,H5產品的應用也毫無疑問是人工智能大數據的力量。這些大數據的精確程度和對用戶音樂喜好和習慣的了解程度甚至超越了用戶自身,也成為打動用戶、驅動營銷、收割用戶的中樞神經,不僅改變了用戶的聽歌習慣,個性化音樂推薦也推動了用戶音樂付費意識,促進了用戶線上線下音樂活動消費,進一步深化了中國音樂產業的發展。

三、人工智能助力音樂教育培訓革新

教育的進步總是與科技的革新同步,伴隨著AI技術的不斷革新與發展,智能教學時代早已悄然來臨,逐漸將多媒體教育時代推向幕后。人工智能技術能夠讓音樂教育變得更簡單和獨具創意,人工智能可以成為教師的得力助手,也是同學們的智能向導。如今音樂教育行業不斷加速實現信息化、智能化變革,“人工智能+音樂教育”的創新模式開始變得越來越“流行”。

目前在中國,人工智能與音樂教育的結合主要體現在智能音樂教育系統的不斷進步。例如榮獲了“2016教育行業人工智能創新突破應用”大獎的“大眼睛”智能陪練機器人。“大眼睛”可全程錄制孩子的演奏過程,更可在每一遍練習后將錯音和節奏不準的音符體現在曲譜上,使得琴童、家長和老師都能一目了然地知道錯誤在哪里,有的放矢地幫助孩子找錯音、打節拍。在練琴枯燥這一問題上,其設定了名師演奏示范的功能,獨家邀請九大音樂學院名師、青年演奏家親自示范演奏相關曲目,孩子可以在練習之前從多種角度、以多種速度去欣賞、模仿,從而做到實時幫助孩子正確理解曲目,學習正確的演奏姿勢。

智能音樂教育系統可以采用先進的音頻識別技術、圖像與視頻識別技術,全方位地記錄學生彈奏的整個過程,相當于有一對一的老師進行陪練,在人工智能與大數據技術支持下,對鋼琴家和學生的演奏數據進行分析對比,形成客觀的學習能力評價,更高效地普及音樂教育。

2018年11月26日,中央音樂學院舉辦了“AI之夜——音樂人工智能伴奏系統音樂會”,由印第安納大學利用AI伴奏系統Cadenza Live和中央音樂學院演奏者相互配合,提供可以根據演奏者音樂節奏的變化而變化的現場協奏形式,也預示著人工智能伴奏系統正快速發展并逐漸投入日常的音樂教學、演出等實際應用領域,極大提升音樂教育行業信息化水平。

因此,人工智能顛覆傳統的音樂學習模式主要體現在以下三個方面。首先,AI解決了樂器學習的陪練問題,讓學生學會各種練琴技巧,不再受家庭出身、學校和教材的限制;其次,智能音樂教育打通了傳統單一的教學模式,形成視頻、聲音、演練等多維教學模式,更具趣味性和多樣性;再次,降低了音樂學習門檻和學習成本,無論是成人還是孩子都可以在“智能學習”系統的幫助下“自主”學習。智能音樂教育逐步形成“智能硬件+APP”模式。

另外,隨著對舞臺演出形式的創新以及音樂教育的需求,人工智能樂器研發也受到業界、學界的關注。將數字樂器技術與人工智能技術相互融合,從而創造可以改變當今傳統樂器的演奏、學習方式的全新智能樂器,解決傳統樂器在演奏中的演奏方式、音色音域、入門者的學習難度,以及音樂的傳播與分享的局限,讓人和樂器進行更“直覺化”的溝通,讓樂器來主動理解人的演奏動作,大幅減少人與樂器之間的隔閡感,從而創造出新的演奏形式,并降低學習樂器的成本與門檻。

四、人工智能重構音樂音響設備市場格局

人工智能還影響到音樂還原的關鍵環節——音響設備。人工智能興起之后,智能音箱市場兵戈四起,且重點也從音質直接轉向“智能”“助手”“人機交互”等功能。2018年可謂是全世界,更是中國智能音箱的元年。根據全球權威市場調研機構Canalys2019年2月的報道,2018年全球智能音箱市場出現爆發式增長,而推動市場的三巨頭分別是谷歌、阿里巴巴和小米。三巨頭中有兩家是中國企業,除此之外,在躋身世界前五名的智能音箱中,中國占了三家,分別是阿里巴巴、小米和百度。目前在國內市場涉足智能音箱的企業大大小小已接近50家,其中包括互聯網公司、技術廠商、內容廠商、創業公司、以及傳統音箱廠商。

除語音交互技術、聲學技術、音箱音質是競爭技術重點外,AI是否“智能”成為了目前智能音箱的核心競爭標準。AI技術其實是智能音箱的核心,就像是智能音箱的大腦,直接影響了音箱是否“智能”。除了通過拾音技術提高使得音箱能夠被更快喚醒,聽力敏銳之外,智能音箱還應當能夠通過語音技術準確識別用戶說了什么,學習用戶的自然語言命令,在和用戶不斷的互動中學習用戶的習慣、喜好,并且在不斷的練習中提高執行任務的準確性,這要求AI的生產商擁有更大量的數據庫,在音箱中建立起更大的神經網絡系統,提升智能音箱的整體表現。

除智能音箱以外,無線耳機的競爭也在人工智能上下足功夫,AI助手成為必不可少的競爭籌碼之一。相比于傳統藍牙耳機,智能耳機所強調的語音交互式體驗是前者不具備的,同時也能帶來更多樣的應用場景和擴展性。耳機作為當前使用量最大和使用時間最長的外設產品,未來或將有望承接智能手表等可穿戴設備,帶來更加輕松和便捷的使用體驗。

五、對“音樂+人工智能”復合型人才需求的思考

AI目前在中國的發展勁頭強勢,在中國音樂產業中的應用也逐步擴展,發展潛力不容小覷。大致來看,目前人工智能在音樂創作、流媒體音樂傳播、音樂教育以及音樂科技設備相關領域應用成果較為顯著,通過AI技術的不斷發展,AI與中國音樂產業的結合也會越來越緊密,甚至拓展出全新的應用方式。

目前美國等發達國家已有了相當規模的高等院校開設了Music Technology(音樂科技)專業,其中如MIT(麻省理工大學)、Stanford(斯坦福大學)、CMU(卡內基梅隴大學)、Georgia Tech(喬治亞理工大學)、Indiana University(印第安納大學)等高校都已經在AI作曲、AI伴奏以及AI交互演出等項目中進行了較為深入研究。

在這個人工智能的時代,也同時需要思考中國未來人工智能與音樂的綜合人才培養問題。比如AI音樂創作作為一個藝術與理工之間跨界雙修的行業,需要從業者是兼具音樂與人工智能相關技能的復合型人才,AI音樂創作的核心人才要對深度學習算法、數字音樂工作站、MIDI格式架構非常了解。目前中國也逐漸開始培養AI音樂相關復合型人才,中央音樂學院攜手清華大學、北京大學組建跨學科導師陣容,于2019年首次招收“音樂人工智能與信息科技”方向的博士生,著力培養音樂與理工科交叉融合的復合型拔尖創新人才。這種新型人才培養的啟動為中國未來AI音樂相關人才輸出提供了一個良好的開端和發展的人才儲備。未來中國可能會有越來越多的音樂院校與以理工科為強勢專業的院校攜手合作,進行藝術與科技的融合與交流,碰撞出更多音樂科技的火花,從而助力中國音樂產業蓬勃發展,助力中國科技強國之夢。

注釋:

① Nathan Benaich,Ian Hogarth.StateofAIReport.Stateof.ai,June 28,2019.

② 中華人民共和國國家新聞出版廣電總局:《國家新聞出版廣電總局關于大力推進我國音樂產業發展的若干意見》新廣出發〔2015〕81號,新聞資訊,http://www.gapp.gov.cn/news/1663/269733.shtml,2015年12月1日。

③ Ramon Lopez de Mantaras,JosepLluis Arcos.AIandMusicFromCompositiontoExpressivePerformance.AI Magazine,vol.23,no.3,2002.p.AAAI.