中西醫結合治療癲癇的臨床效果分析

尚峰

癲癇是臨床上比較常見的一種腦神經病癥,同時也是一種多發疾病。通常將癲癇稱之為“羊角風”,國外報道認為癲癇發病率為每年15~50/100000人,而且這種病癥在全世界每年新發病例大約為35000例[1]。從我國流行病學角度分析可看出,癲癇終身發病率在7%左右,而在癲癇患者中超過75%的患者經過一線抗癲癇藥物治療能夠獲得理想的治療效果,但還有大約20%以上的難治性癲癇和5%左右的特殊性癲癇在現今治療時仍然相對棘手。本文從中醫角度出發,研究中西醫結合治療癲癇患者的臨床效果,詳細情況報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2019年3月~2020年1月本院收治的54例癲癇患者研究對象,按隨機方法分為觀察組與對照組,每組27例。觀察組男14例,女13例;年齡18~53歲,平均年齡(38.46±13.52)歲。對照組男13例,女14例;年齡18~55歲,平均年齡(38.69±13.08)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(χ2/t=0.0741、0.0635,P>0.05),具有可比性。兩組患者在知情同意書上簽字,臨床資料遞交倫理委員會審核并獲得批準。

1.2納入及排除標準

1.2.1納入標準 ①所有患者經臨床診斷均被確診為癲癇,診斷符合《臨床診療指南·癲癇分冊》中關于癲癇的診斷標準;②所有患者存在反復發作的癥狀,可自行緩解;③所有患者發病急驟,發病有/無誘因;④腦電圖檢查顯示異常;⑤患者中醫辨證屬于風火上炎、心脾兩虛、風動痰阻等癥型。

1.2.2排除標準 ①經中醫診斷為其他癥型的癲癇患者;②因為其他原因導致患者出現癲癇癥狀表現卻非癲癇患者;③經過頭部影像學檢查,證實患者存在腦器質性病變的患者;④存在其他系統嚴重合并癥的患者;⑤合并嚴重的精神分裂癥、抑郁癥等原發病癥的患者;⑥對本文所應用的藥物不耐受或過敏的患者;⑦因多種原因不能完成本文治療工作而退出研究的患者。

1.3方法 患者入院后常規進行補液,保證患者的睡眠充足。對照組患者采用西藥卡馬西平(北京諾華制藥有限公司,國藥準字H11022279,規格:200 mg×30片)進行治療,初始劑量100~200 mg/次,1~2次/d,之后逐漸增加藥物劑量至400 mg,2~3次/d。觀察組在對照組基礎上采用中藥方劑進行治療,中藥組方:茯苓22 g,地龍22 g,水蛭12g,竹茹15 g,橘紅18 g,半夏12 g,甘草6 g,全蝎6 g;將藥物加入800 ml水,開大火煎5 min,之后轉為溫火煎30 min,最后取汁液200 ml,患者分早晚2次溫服。

1.4觀察指標及判定標準 ①治療效果:根據《臨床診療指南·癲癇病分冊》對患者進行效果評價,分別從患者的意識狀態、障礙持續時間、強直持續時間、抽搐持續時間、腦電圖積分等5個角度進行評分,分別記為2~8、1~5、1~4、1~4、1~3分[2]。癲癇計分=以上5項計分的總分,進行效果評價時為治療前癲癇記分和治療后癲癇積分之差。如果患者治療百分數超過70%,發作頻率減小超過75%,說明基本控制;如果患者治療百分數為40%~70%,發作頻率減少50%~75%,說明顯效;如果患者治療百分數為40%~70%,發作頻率減少25%~49%,則說明有效;如果患者治療百分數在40%以內,發作頻率減少不足25%,說明無效。治療總有效率=(基本控制+顯效+有效)/總例數×100%。②副反應:包括頭暈頭痛、惡心嘔吐、過敏反應等癥狀。③腦電圖改善情況:腦電圖輕度異常計1分,中度異常計2分,重度異常計3分。如果患者治療后評分由高過渡到低,則說明患者腦電圖改善[3]。④治療后的炎性因子水平:包括TNF-α、IL-6、CRP。

1.5統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1兩組治療效果比較 觀察組基本控制8例,顯效11例,有效6例,無效2例,總有效率為92.59%;對照組基本控制6例、顯效7例、有效4例,無效10例,總有效率為62.96%;觀察組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(χ2=6.857,P<0.05)。

2.2兩組腦電圖改善情況比較 觀察組腦電圖改善率為92.59%(25/27),高于對照組的62.96%(17/27),差異有統計學意義(χ2=6.857,P<0.05)。

2.3兩組副反應發生情況比較 觀察組副反應發生率為18.52%,其中過敏反應1例,頭暈頭痛2例,惡心嘔吐2例);對照組副反應發生率為14.81%,其中頭暈頭痛3例,過敏反應1例;兩組副反應發生率比較,差異無統計學意義(χ2=0.133,P>0.05)。

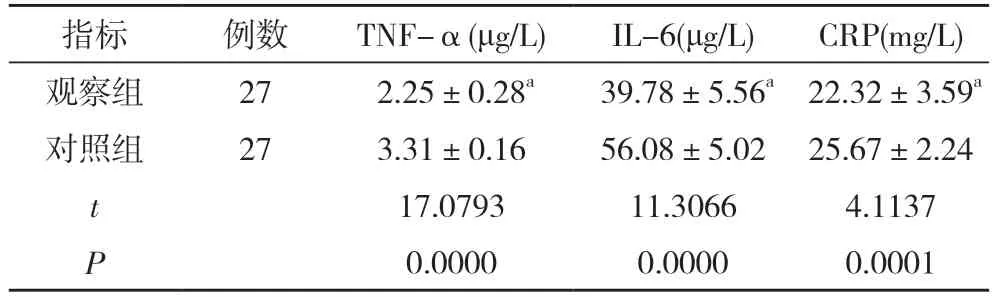

2.4兩組患者治療后炎性因子水平比較 觀察組TNF-α、IL-6、CRP水平均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療后炎性因子水平比較(±s)

表1 兩組患者治療后炎性因子水平比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

癲癇從中醫角度出發屬于“癇證”的范疇,中醫認為癲癇是因為母體突然受到驚恐,因為精傷而導致腎虧,進而使患者出現氣血紊亂的情況,這是先天性因素;后天因素是因為患者在飲食上存在失節,導致患者出現臟器功能損傷,再加之疲勞過度、肝氣郁結、肝風夾痰等多種因素的影響而導致患者發病[4]。

癲癇患者采用傳統西醫方案治療時對患者的病情控制并不理想,復發率較高。單純西藥治療雖能對患者的神經功能起到的一定康復效果,但是對藥物劑量很難準確的把握,還要考慮患者機體的耐受程度,所以易導致患者因為長時間用藥而產生一些不良反應。本文從中醫角度分析中西醫治療癲癇的效果,本文研究結果顯示,觀察組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組腦電圖改善率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組副反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組TNF-α、IL-6、CRP水平均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。由此證明中西醫結合治療方案所取得的整體效果相對更好,能改善患者的臨床癥狀和炎性水平,對促進患者病癥的康復發揮了重要的作用。中藥茯苓可健脾寧心,還能夠利水滲濕;地龍可清熱熄風,還能發揮通絡活經的作用;水蛭破血通經,逐瘀消癥;竹茹有清熱化痰、止嘔的功效[5]。本文研究結果與龔翠蘭[6]在《熄風定癇湯治療卒中后遲發型癲癇40例臨床觀察》的研究結果相似。

綜上所述,采用中西醫結合方案治療癲癇患者能夠提高臨床效果,并具有較好的安全性,可有效改善患者的炎性因子水平,是一種理想的治療方案。