護理質量敏感指標在胃腸道手術患者圍術期安全管理中的應用

楊 靜 盧 靜

1.南京醫科大學附屬淮安第一醫院手術室,江蘇淮安 223300;2.南京醫科大學附屬淮安第一醫院胃腸外科,江蘇淮安 223300

胃腸道手術疾病種類較多,手術涉及范圍較廣,易對人體機能造成創傷,術后也易發生各種并發癥,故圍術期的護理難度比較大。圍術期管理可謂是手術患者管理最關鍵的階段,涉及流程很多,如何構建護理質量評價體系用于指導護理管理、以保證圍術期護理安全管理就顯得尤為重要[1]。護理質量敏感指標是一種評價護理管理質量的常用指標,能夠反映護理結構、護理過程以及護理結果,用于指導圍術期護理安全管理效果值得肯定[2-3]。但目前少有應用于胃腸道手術患者圍術期安全管理的應用報道,本文以優先整改指標達標率、護理不良事件等為切入點,分析護理質量敏感指標在胃腸道手術患者圍術期的應用效果,旨在為拓寬胃腸道手術圍術期安全管理模式提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

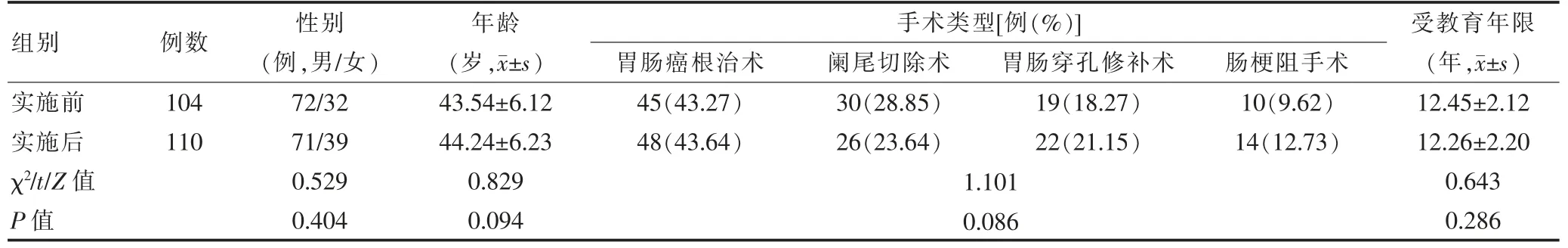

選擇2017 年7 月—2018 年6 月南京醫科大學附屬淮安第一醫院收治的胃腸道手術患者214 例,納入標準:①均接受胃腸道手術;②能正常溝通。排除標準:①嚴重肝腎異常;②認知異常;③術前伴吞咽障礙。經醫院醫學倫理委員會批準,患者或家屬均簽署知情同意書。根據實施護理質量敏感指標時間分為實施前(2017 年7—12 月)104 例、實施后(2018 年1—6 月)110 例。研究期間胃腸外科護士無變動。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組一般資料比較

1.2 方法

1.2.1 護理質量敏感指標的建立 (1)組建研究小組:包括專科護士(6 名)、主治醫師(3 名)、營養師(1 名)及心理咨詢師(1 名)等。集體培訓胃腸手術、護理質量敏感指標、文獻檢索、篩選方法、質量控制等相關知識,制訂研究目標。(2)文獻檢索:采用“胃腸手術護理”“圍術期護理敏感指標”“護理指標研究進展”“perioperative nursing safety”“sensitive indication”“quality indicator system”等中英文檢索詞,檢索2010 年1 月—2016 年12 月中國知網、維普、萬方、中國生物醫學、PubMed、Medline、Embase 等中外數據庫文獻,共納入高度相關權威性文獻35 篇。(3)初步確定胃腸手術護理敏感指標:根據美國醫療機構聯合評審委員會(the Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations,JCAHO)[4]指標定義、Donabedian“結構-過程-結果”理論模型[5],結合醫院人力資源結構、胃腸外科患者特點,初步形成包括4 個一級指標(護理質量指標、患者安全指標、專科護理指標、護理管理指標)、20 項二級指標、58 項三級指標的胃腸道手術患者護理敏感指標初級條目。(4)專家函詢:①招募18 名胃腸外科護理專家組織涵詢專家組,入選條件:從事胃腸外科手術護理工作≥10 年、學歷≥本科、職稱≥副主任護師并且熱心參與本研究者。②函詢問卷的制訂:根據胃腸手術護理工作特點、質量管理要求、敏感度3 個方面設計函詢問卷,包含本研究目的/意義/遴選指標原則、指標評價方法、專家建議3 個方面。③函詢問卷使用電子郵件發放,嚴格要求專家于2 周內完成回復,采用“臨界值法”[6-7]篩選圍術期護理敏感指標體系。④初選護理質量敏感指標:經過2 輪專家函詢,共篩選出4 個一級指標、18 個二級指標、52 個三級指標。(5)確定指標:把初次篩選出來的護理質量敏感指標,在胃腸外科予以3 個月試用期,按照指標的試用反饋情況再進一步修改與調整。最終形成一級(4 個)、二級(18 個)和三級指標(50 個),即為胃腸外科護理質量敏感指標體系。

1.2.2 護理質量敏感指標應用 ①培訓:制訂《胃腸外科護理質量敏感指標應用手冊》,包括敏感指標目的與意義、評估標準細則、監測方法、計算方法等,組織胃腸外科進行培訓(培訓時間共2 周,3 次/周,90~120 min/次),要求護士掌握應用手冊內容,考核合格(理論考核、操作技能考核分值>80 分)后實施。②確定優先改進項目:采用柏拉圖分析法,統計分析2017 年7—12 月質控結果中護理問題次數,如果有出現問題次數累計80%的護理問題,即將該問題條目納入優先整改項目,共6 項:護理技術規范執行率、風險評估正確率、給藥操作正確率、手術患者身份識別正確率、術后胃腸功能康復訓練執行率以及術后回訪率。③整改:采用PDCA 持續質量改進的方法進行整改。制訂《胃腸外科專科護理操作規范》《胃腸外科手術患者身份識別制度》《高危藥品管理制度》《胃腸外科術后患者胃腸功能康復訓練手冊》《胃腸外科術后回訪制度》等,組織胃腸外科護士學習培訓考核,強化執行過程中的動態評估(1 次/周),對關鍵問題實施“零容允”制度,將6 項優先整改項目納入護士月度考核計劃。

1.3 觀察指標

包括優先改進項目達標率及護理不良事件。護理不良事件包括惡心嘔吐、切口感染、肺部感染、吻合口瘺、跌倒/墜床等。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 軟件統計學對所得數據進行分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t 檢驗,計數資料采用例數和百分率表示,組間比較采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 實施前后優先改進護理敏感指標達標率比較

實施后,胃腸道圍術期護理技術規范執行率、風險評估正確率、給藥操作正確率、患者身份識別正確率、胃腸功能康復訓練執行率、術后回訪率明顯高于實施前(P <0.05 或P <0.01)。見表2。

2.2 實施前后護理不良事件發生率比較

實施后,護理不良事件發生率明顯低于實施前(P <0.01)。見表3。

表2 實施前后優先改進護理敏感指標達標率比較[例(%)]

表3 實施前后護理不良事件發生率比較[例(%)]

3 討論

隨著胃腸道手術適應證的擴大,其手術風險隨之增加[8],給患者造成不同程度的身心應激[9-10],加強圍術期護理安全管理就顯得尤為重要,這必須依賴于一個護理質量指標體系的構建,用以指導、引領護理管理[11-12]。如何建立科學、靈敏、特異性較高的護理質量敏感指標體系,用以指導胃腸道手術患者圍術安全管理,一直是臨床醫護工作者共同探討的課題。

護理質量敏感指標包括結構指標、過程指標、結果指標3 個維度,通過對護理質量量化測定,用以評價護理管理、護理服務質量[13-16]。相關研究表明[17],護理敏感指標應用于手術室護理可使不良事件明顯下降。華瑋等[18]研究認為,護理敏感指標的建立可減少五官科手術患者手術相關壓力性損傷發生率。張慧等[19]研究報道,護理質量敏感指標應用于心血管內科護理安全管理中,能提高分級護理落實率等護理敏感指標的達標率。本研究確定6 個胃腸外科護理敏感指標作為優先整改項目,采用PDCA 持續質量改進的方法進行整改。結果提示實施后胃腸道圍術期護理技術規范執行率、風險評估正確率等均明顯高于實施前,顯示護理敏感指標應用于胃腸道手術患者圍術期安全管理中,能夠提高護理敏感指標達標率。

護理質量敏感指標的構建能夠為護理質量持續改進提供方向[20-21],采用柏拉圖動態分析可以發現妨礙護理質量的關鍵因素[22-23]。制訂相應整改措施,加強對優先整改項目的管理,是實現階段性目標的基礎。本研究結果提示,實施后胃腸道手術患者護理不良事件發生率明顯低于對照組,楊麗娜等[24]、柳麗娜等[25]均有類似報道。護理質量敏感指標是基于大數據分析整理的結果,更能契合護理實際,將其應用于護理質量持續改進中,從而提高護理質量。

綜上,護理質量敏感指標的應用可提高胃腸道手術患者圍術期安全管理質量。