基于地理國情監測改進熵權TOPSIS規劃評價

麥建開,康昕怡,朱紫陽,趙耀龍

(1. 廣東省國土資源測繪院,廣東 廣州 510000; 2. 華南師范大學地理科學學院,廣東 廣州 510631)

土地利用總體規劃是通過優化生產力布局,協調人地關系和土地利用空間沖突的重要手段,其目的是實現土地資源的永續利用[1]。實施規劃綜合評價是規劃調整或修編的必要前提條件,為規劃的有效實施提供必要保障[2]。雖然國家對土地利用總體規劃實施管理有一定的要求,但是尚未形成統一的技術規程、統一的實施監測指標體系,規劃實施監測的技術方法也有待進一步完善[3-4]。

本文在地理國情監測成果的基礎上,改進基于熵權的TOPSIS模型,對斗門區2010—2015年土地利用總體規劃實施綜合評價,結合規劃實施的變化過程空間吻合性和現狀結果空間吻合性分析結果,從地類斑塊、功能區與區域層面,綜合分析研究區規劃實施的空間吻合情況,分析斗門區及不同鄉鎮2010—2015年規劃耕地指標和城鄉建設用地指標完成情況及變化趨勢,并分析新增建設用地占用耕地、建設用地復墾補充耕地等完成情況,揭示斗門區規劃實施的動力機制與影響因素,提出改善規劃實施的對策建議。

1 研究區與數據預處理

1.1 研究區域

斗門區是廣東省珠海市轄區,位于珠江三角洲西南端。2009年斗門區土地總面積為61 388 hm2,其中農用地面積為43 017 hm2,建設用地面積為11 592 hm2,其他土地面積為6780 hm2,如圖1所示。珠海市斗門區土地利用總體規劃實施監測的范圍為珠海市斗門區的所轄陸地及有人島區域,包括井岸鎮、白蕉鎮、斗門鎮、乾務鎮、蓮洲鎮和白藤街道,共計614 km2,如圖2所示。

1.2 數據預處理

監測地理國情就是對地理國情進行動態地測繪、統計和分析研究,并及時發布地理國情報告,包括反映各類資源、環境、生態、經濟要素的空間分布及其發展變化規律的監測數據、地圖圖形和研究報告[5-7]。

(1) 以遙感正射影像為基礎底圖。對收集的參考數據進行人工解譯,參考基礎地理信息、土地利用、水利普查等資料,按照《地理國情普查內容與指標》(GDPJ 01—2013)的要求,開展內業判讀與解譯,補充或更新采集水系、交通、居住小區等要素實體,提取相關屬性,并進行地表覆蓋分類,分別按照要求形成相應的數據層。

(2) 影像地理國情監測轉換為規劃分類數據。其中包括:①特殊地類調整:草地調整、水面調整、房屋建筑區調整、人工堆掘地及構筑物調整、道路調整、園地和林地調整;②地類轉換:將調整后的地類覆蓋分類數據,按照《關于印發縣級土地利用規劃數據庫標準(試行)修訂的通知》要求,結合斗門區的實際情況,統一土地分類體系。

(3) 土地利用變更調查數據轉換為規劃數據。按照《關于印發縣級土地利用規劃數據庫標準(試行)修訂的通知》要求,結合斗門區的實際情況,統一轉換為土地規劃用途分類體系,并統一參考坐標系進行數據匹配。

2 改進熵權TOPSIS模型

2.1 空間吻合度模型

采用空間吻合度模型量化規劃執行過程中和結果中的空間吻合情況,其中規劃實施過程中的空間吻合性定義為土地利用空間變化與規劃目標的吻合程度,主要針對評估初期到評估末期發生變化的地塊,判斷其與規劃目標的吻合程度[8]。而規劃實施現狀結果評價中的空間吻合性是指土地利用現狀與規劃的吻合程度,可以從宏觀上考察規劃方案實施后在評價當年的各類用途管制落實情況及分布的空間差異。如圖3、圖4所示。

規劃執行過程評價所評判的是發生調整的地塊是否符合規劃要求,因此應該以最嚴格的評價標準進行衡量。它所評判的是評價當年現狀與規劃目標的吻合程度,隨著規劃執行的不斷推進,該空間吻合度會呈現出不斷提高的變化過程,因此對其應采取逐級標準進行衡量。根據空間吻合性度量的3個層次:地類圖斑層次、功能區層次、區域層次,各層次的度量標準不同,空間吻合性度量結果的分級標準也不同。

2.2 改進熵權的TOPSIS模型

首先,采用客觀賦權法中的改進熵值賦權法進行賦權[9-13]。具體步驟如下:

(1) 指標無量綱化。選擇極值法對原始數據進行無量綱化處理,既可滿足要求,方法又簡便。

(2) 計算第j個指標的熵值Hj

(1)

(3) 計算第j個指標的熵權Wj

(2)

考慮當指標熵值Hj→1(j=1,2,…,m)時,不同指標的熵權會由于相互間微小差別導致成倍數變化,這顯然不合理。根據熵權原理,若不同指標的熵值差異不多,則意味著其提供的有用信息量基本相同,即相應熵權也應基本一致。因此,為增強熵權計算式的適用性,對熵值賦權法的計算式(2)進行改進。結果為

(3)

其次,TOPSIS模型能夠客觀全面地反映建設用地再開發效益的動態變化[14],通過在目標空間中定義一個測度,以此測量目標靠近正理想解和遠離負理想解的程度評估再開發效益,具有計算簡便、對樣本量要求不大及結果合理的優勢。與傳統的TOPSIS法相比,改進熵權的TOPSIS法主要針對評價對象與正理想解和負理想解的評價公式進行了改進[15]。具體步驟如下:

(1) 構建標準化決策矩陣:A=(aij)m×n;此處可以利用熵權法計算中的無量綱化值。

(2) 構建加權決策矩陣:V=A×W=(vij)m×n,vij=aij×wi;將通過改進熵權法確定的指標權重向量W與標準決策矩陣相乘,得到加權規范化決策矩陣。

(3) 確定正、負理想解。若V+為最偏好的方案(正理想解),V-為最不偏好的方案(負理想解),則有

(4)

(5)

(4) 計算每個年份評價向量到正、負理想解的距離D+和D-

(6)

(5) 計算歷年評價對象與最優方案的貼近度(即評價指數)為

(7)

3 結果分析

3.1 規劃實施總體分析

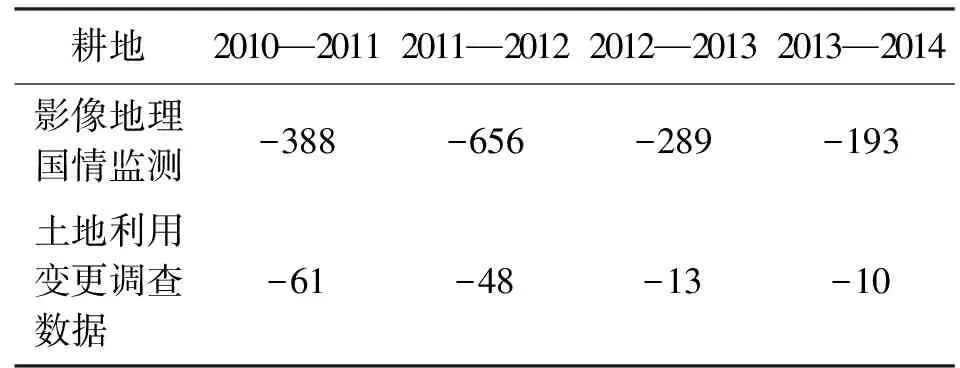

在耕地利用目標執行情況方面,2010—2014年,珠海市斗門區的耕地面積總量均在減少,但是基于兩種數據源的耕地面積實際減少量與減少幅度不同。其中基于影像地理國情監測庫的耕地減少量為1 525.5 hm2,減少幅度較大;基于土地利用變更調查數據庫的耕地減少量為132 hm2,減少幅度較小(見表1)。

表1 斗門區2010—2014年耕地面積逐年變化 hm2

由表1可知,基于影像地理國情監測庫的耕地面積逐年減少量最大值為656 hm2,最小值為193 hm2。基于土地利用變更調查數據的耕地面積逐年減少量的最大值為61 hm2,最小值為10 hm2,其減少趨勢相對而言不明顯。

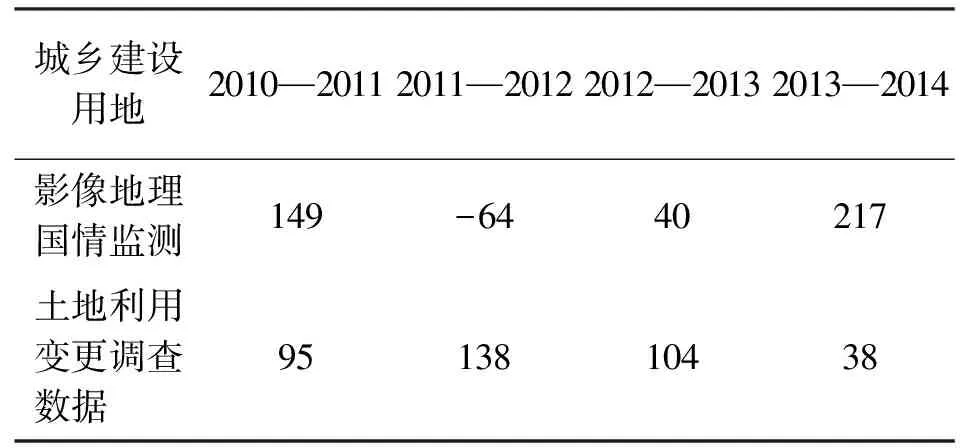

在城鄉建設用地利用目標執行情況方面,2010—2014年,珠海市斗門區的城鄉建設用地面積均在增加,基于兩種數據源的城鄉建設用地面積實際增加量與增加幅度基本持平。其中基于影像地理國情監測的城鄉建設用地增加量為342 hm2,基于土地利用變更調查數據的城鄉建設用地增加量為375 hm2,因此總體上2010—2014年的城鄉建設用地面積增加幅度基本一致(見表2)。

表2 斗門區2010—2014年城鄉建設用地面積逐年變化

hm2

由表2可見,基于影像地理國情監測的城鄉建設用地面積逐年增加量最大值為217 hm2,最小值為-64 hm2,城鄉建設用地面積總體上呈遞增的趨勢。基于土地利用變更調查數據的城鄉建設用地面積逐年增加量最大值為138 hm2,最小值為38 hm2,城鄉建設用地面積呈逐年穩步遞增趨勢,增加趨勢明顯。

主要原因為:①不同分類體系的地類定義不同。地理國情普查是基于基礎地理信息數據進行的,因此分類體系主要是基于基礎地理信息要素分類。對比分析采用的基礎數據主要為國土部門提供的土地利用現狀圖,采用的分類標準為2007年發布的國家標準《土地利用現狀分類》(GBT 21010—2017),兩種數據基于影像識別判讀地物時,對地類的定義難以實現絕對的統一。鑒于定義的差異,為維持兩種分類下調查(普查)結果的權威性,在本文項目中這部分差異不能隨意調整。②不同分類體系的精細化程度不同,地理國情普查使用高分辨率航天遙感影像和航空正射影像作為普查的影像地圖,結合外業調查與核查的方法,普查的精細度較高,側重微觀地表覆蓋信息;而土地利用變更調查的目的主要服務于國家土地管理,是一種對土地資源的宏觀管控手段,二者精細化程度差別較大。③不同分類體系的地類屬性不同,地理國情普查側重土地的地表覆蓋物理屬性。土地利用變更調查側重人類社會對土地目的性利用的社會經濟屬性,其分類后的調查結果往往包含一定的政策法律因素,體現了人類對土地利用的方式和目的意圖。因此,兩種數據源在不同分類體系下,對實際地物的認識和判別存在差異。

3.2 規劃空間吻合分析

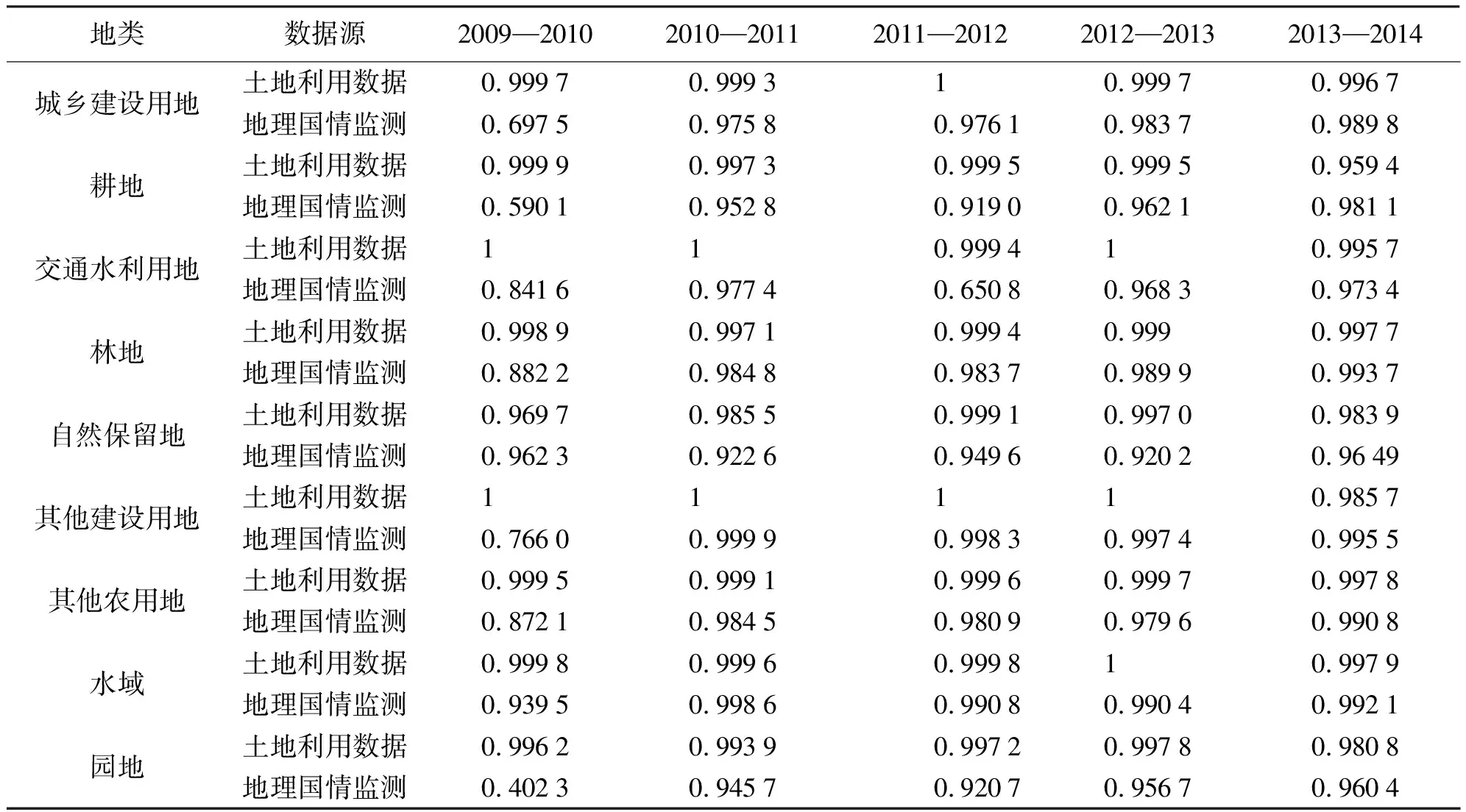

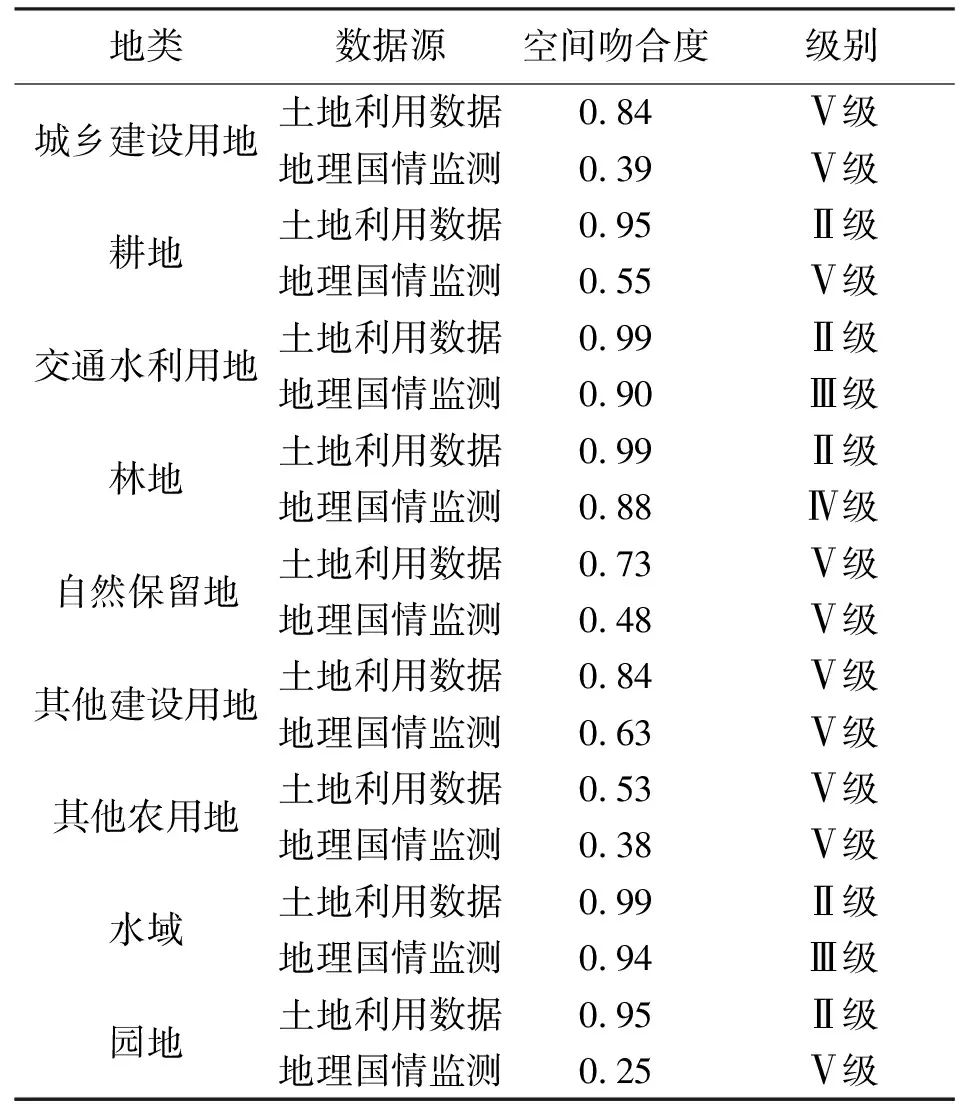

基于不同數據源進行了規劃實施變化過程中和規劃實施現狀結果空間吻合情況分析,分析過程與現狀結果空間吻合性時,均計算地類圖斑空間吻合度、功能區空間吻合度及區域空間吻合度(見表3—表5)。

表3 地類圖斑層規劃實施變化過程空間吻合度對比結果

除2013—2014年期間的耕地、其他建設用地外,其他地類吻合度均略低于變更數計算結果。排除基礎數據分類差異影響下的2009—2010年計算結果后,其中,最大差距為2011—2012年期間的交通水利用地,為0.348 6;最小差距為2010—2011年期間的其他建設用地,僅為0.000 1。從變化趨勢來看,城鄉建設用地的不同數據源計算結果差距逐漸減小,其他地類大多呈現先增后減的倒“V”形趨勢。

表4 不同數據源地類圖斑層規劃實施結果空間吻合度對比結果

地類數據源空間吻合度級別城鄉建設用地耕地交通水利用地林地自然保留地其他建設用地其他農用地水域園地土地利用數據0.84Ⅴ級地理國情監測0.39Ⅴ級土地利用數據0.95Ⅱ級地理國情監測0.55Ⅴ級土地利用數據0.99Ⅱ級地理國情監測0.90Ⅲ級土地利用數據0.99Ⅱ級地理國情監測0.88Ⅳ級土地利用數據0.73Ⅴ級地理國情監測0.48Ⅴ級土地利用數據0.84Ⅴ級地理國情監測0.63Ⅴ級土地利用數據0.53Ⅴ級地理國情監測0.38Ⅴ級土地利用數據0.99Ⅱ級地理國情監測0.94Ⅲ級土地利用數據0.95Ⅱ級地理國情監測0.25Ⅴ級

除交通水利用地、水域之外,其他地類均明顯低于變更數計算結果,其中園地的差距最大,達到0.7,其次是城鄉建設用地,達到0.45,水域最小僅為0.05,平均差距為0.27。從空間吻合度的級別看,依據地理國情普查監測數據得出的斗門區地類圖斑層規劃實施現狀結果過程空間吻合度結果,只有耕地、林地及園地明顯低于變更數計算結果,其他地類的吻合度等級相差不超過一個等級。總體而言,排除不同數據間的差異可能帶來的影響,兩種數據源下的城鄉建設用地、自然保留地、其他建設用地、其他農用地的吻合度等級均不高,只有Ⅴ級,說明這些地類的規劃實施情況較差。

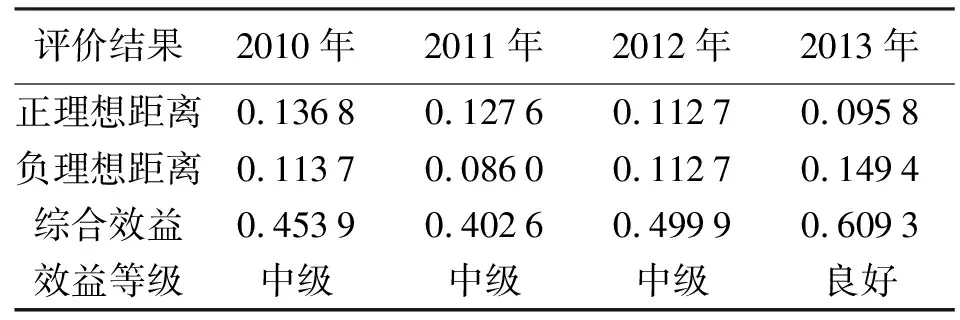

3.3 綜合評價分析

基于熵權改進的TOPSIS模型對斗門區2010—2013年規劃實施綜合效果進行評價(見表5)。斗門區規劃實施綜合效果分值在0.40~0.61之間,呈現“S”形上升變化趨勢,2010—2011年顯示相對平穩且略微向下的態勢,整體上處于中級階段水平,規劃實施效果仍有較大提升空間。究其原因,從各分析指標來看,城鎮集體職工年末人數、耕地占補平衡、耕地總量平衡、有效灌溉率、生態用地面積占比、生態用地景觀格局指數在2010—2011年均出現數量減少有關。斗門區城鎮集體職工年末人數在2010年出現大幅減少,與2008年提出產業結構調整取得一定進展有一定的聯系,產業結構調整引起職工工作變動。

2010年斗門區耕地占補平衡有所減少,2009—2014年斗門區在加快發展過程中建設用地占用一定數量的耕地,同時2009—2014年建設用地侵占耕地的面積明顯大于其他地類復墾為耕地的面積說明其他地類復墾為耕地難度較大有著較大關系。2010年耕地占補平衡在減少,與2009—2014年斗門區發展對建設用地需求增加,導致耕地保有量減少有關,且對斗門區有效灌溉面積減少也發揮了一定作用,造成有效灌溉率也有所減少。同時,斗門區新增建設用地侵占其他土地,也會造成生態用地的減少,從2009—2014年新增建設用地主要是由耕地、林地、園地等轉變而來可以看出,導致斗門區2010—2011年生態用地面積占比減少。此外,生態用地總量的減少,導致其景觀多樣性也承受一定的壓力,造成生態用地景觀多樣性指數減小。

表5 規劃實施綜合效果評價

4 結論與建議

(1) 復墾開發力度不夠且耕地質量偏低,建議完善配套政策加強規劃的控制性與引導性。實際斗門區的耕地面積在逐年遞減,不同數據源下的回歸分析均顯示按照耕地目前的遞減趨勢,將難以完成規劃遠期實際劃定指標。

(2) 耕地不合理面積相對較大且空間吻合性偏低,建議完善土地利用規劃方面的立法執法機制。從空間吻合度的分級來看,耕地的規劃實施現狀結果空間吻合度偏低,結合地類轉換過程可知,不符合規劃的耕地最主要是轉為其他農用地及城鄉建設用地,農用地轉坑塘水面的部分在不破壞耕作層的情況下尚可作為可調整地類維護耕地保有量,但違規轉為建設用地部分則一般難以逆轉,復墾成本較高,需加強規劃監測及執法力度,在既定法律框架下加強相關法律規章的制定,提高決策者與實施者對土地利用方面相關的法律認識程度,完善土地利用獎懲機制,嚴厲懲罰違規審批、濫用、違規占土地等行為。

(3) 規劃未實施且不符合規劃的面積比重高,建議建立土地利用規劃實施監測與反饋機制。規劃未實施且不符合規劃的面積比重相對高,規劃實施進度慢。重點監測耕地變化和城鄉建設用地的擴展,加大對臨時調整用地的監測,檢驗臨時調整用地在后續規劃的執行中是否會向規劃用地類型轉變。

(4) 規劃實施綜合效益尚待提高,建議精細化規劃數據基礎及規劃編制。從社會和經濟效益來看,斗門區經濟產出與社會效益在珠海市仍處于較低水平;從生態效益來看,該區雖是珠海市的重點農業區,但實際有效灌溉率卻逐年遞減;從土地集約利用來看,一定面積的廢棄房屋是城鄉人口流動加速,農村人口老齡化的產物,而近年來斗門區農村城鎮化進程也促使這一現象的出現。需要通過土地利用結構的合理安排和空間優化布局來挖掘城鄉建設用地內部集約利用的潛力。可以此次影像地理國情監測及后續監測為契機,構建數據源統一轉換平臺,在提高影像地理國情監測的規劃決策能力的同時,精細化規劃基礎數據,服務于精細化土地利用總體規劃編制,實現斗門區用地空間精細化治理。