鄉村振興戰略背景下紅色旅游扶貧研究

——以四川省瀘州市為例

(中共瀘州市委黨校,四川 瀘州646000)

關于紅色旅游扶貧的研究,專家學者們從各自的專業背景進行了探討,成果較為豐富。這些研究成果主要可以歸納為以下四個方面:首先,論述關于紅色旅游與精準扶貧的邏輯關系。李勇論述了紅色旅游與精準扶貧戰略的邏輯關系“軟硬兼施;優勢互補、以紅帶綠;扶貧攻堅,精準為上;注重結合、打造紅色旅游扶貧精品”[1]。封偉等基于SWOT理論“對紅色旅游與精準扶貧的有機銜接進行了探討,并且論述了紅色旅游扶貧的優勢(資源稟賦、開發條件、政策支撐)和劣勢(配套設施落后、資源開發淺顯、短視效應)”[2]。其次,論述紅色旅游扶貧的效果。李如從“經濟效益(促進貧困地區經濟發展、村民就業、收入增加)、社會效應(思想觀念進步、傳統文化保護、女性地位提高)、環境效應(保護自然環境、提高生態環保意識)三個方面論述了紅色旅游扶貧直接或間接的促進和推動作用,效應非常顯著”[3]。再次,論述紅色旅游扶貧的制約因素。左玲基于參與對象增權理論認為“貧困居民旅游收益少、貧困居民參與紅色旅游扶貧程度低、貧困居民缺乏制度保障、貧困居民的利益訴求被忽視等因素都會制約紅色旅游扶貧的效果”[4]。佘生梅則認為“紅色旅游規劃不合理、資金不足、創新力度不夠、人力資源匱乏、制度建設缺位、思想觀念落后等主客觀因素會制約紅色旅游扶貧的效果”[5]。盧俊嵐等也從參與對象的視角,對“政府重視程度不足、紅色旅游資源整合欠缺、紅色旅游活動和受益群眾有限、貧困群眾參與紅色旅游扶貧意識不強”[6]等制約因素進行了論述。最后,論述了紅色旅游扶貧的創新路徑。毛斌等 “提出由外在的輸血式扶貧轉變為內生資源開發的造血式扶貧,從而提高紅色旅游扶貧的精準性”[7]。魏紅磊等從“完善旅游產品體系、樹立全域旅游理念、完善單獨紅色景點、探索產業融合新路徑、注重紅色品牌建設”[8]來創新紅色旅游扶貧的發展模式。白鵬飛等從“加大資金投入力度、強化貧困人口的培訓、加強貧困地區基礎設施建設”[9]助力紅色旅游扶貧。

綜上所述,紅色旅游扶貧的研究成果較為豐富,但是鄉村振興戰略背景下紅色旅游扶貧的研究成果相對較少,基于此,根據在瀘州市紅色旅游扶貧的調研,以瀘州市實施鄉村振興戰略為契機,探討瀘州市紅色旅游扶貧。

一、瀘州市紅色旅游扶貧現狀

1.紅色旅游扶貧

關于紅色旅游扶貧的定義,專家學者們有不同的表述。本文在結合現有文獻和專家學者們表述的基礎上認為:所謂紅色旅游扶貧,是指“以貧困地區特有的紅色旅游資源為基礎和載體,以市場為導向,各紅色旅游資源開發主體直接或間接地幫扶貧困人口通過紅色旅游業,改變貧困面貌,擺脫貧困,實現貧困地區經濟社會可持續發展的脫貧措施”[10]。

2.紅色旅游資源豐富與貧困地區所占比例高并存

一方面,瀘州市紅色旅游資源豐富,瀘順起義、四渡赤水均發生于此,留下了大量的館藏文物和不可移動的革命遺跡遺址。據有關統計數據顯示,瀘州市共計有1999件/套館藏可移動文物,分別藏于瀘州市博物館(18件)、瀘縣宋代石刻博物館(4件)、古藺縣紅軍長征四渡赤水博物館(274件)、古藺縣文物保護管理局(29件)、敘永縣木雕時刻藝術博物館(62件)、瀘州市古籍文獻博物館(1613件),紅色旅游資源豐富[11]。這些紅色旅游資源包括:紅軍使用過的生活物品、武器、手稿及其他遺物等。

另一方面,瀘州市紅色旅游資源分布范圍較廣,且貧困地區所占比例高。這206處不可移動革命遺跡遺址遍布瀘州市下轄的3區4縣,這些革命遺跡遺址包括:戰斗遺址、紅色人物舊居、紅軍墓地、革命烈士陵園、紅軍駐地舊址、摩崖石刻等。其中敘永縣(122處)、古藺縣(43處)、合江縣(7處)、瀘縣(12處)、納溪區(5處)、龍馬潭區(4處)、江陽區(13處)[12],分布于貧困地區古藺縣和敘永縣的合計達到165處,占瀘州市總數的比例為80.1%。

3.紅色旅游扶貧成效顯著與脫貧攻堅任務重并存

據有關部門的數據統計顯示,2018年,古藺縣太平古鎮紅色旅游景區接待游客16.5萬人次,實現旅游收入5000萬元,直接或間接解決了131戶貧困戶的就業難問題[13],讓貧困群眾通過工資性收入實現穩定脫貧。僅2019年清明節假期期間,瀘州市就接待紅色旅游的游客74.5萬人次。其中,納入四川省黃金周紅色旅游景區統計的古藺縣太平古鎮景區共接待游客1.23萬人次[14]。這都直接或間接地給貧困戶們帶來了可觀的經濟收入,讓一部分貧困人口脫貧摘帽。

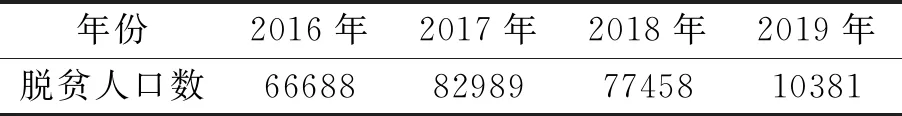

盡管瀘州市紅色旅游扶貧成效顯著,但是貧困地區古藺縣和敘永縣的脫貧攻堅任務依然很重。如表1所示,瀘州市2019年宣布古藺縣和敘永縣要脫貧摘帽,10381人(其中古藺縣5481人、敘永縣4900人)貧困人口也要如期脫貧。此外,324個貧困村中75.4%的建檔立卡貧困戶和79.47%的貧困人口均分布于集中連片特困地區烏蒙山區的古藺縣、敘永縣和合江縣(目前已宣布脫貧摘帽)。

表1 瀘州市2016-2019年每年脫貧人口數[15] (單位:人)

二、鄉村振興戰略背景下瀘州市紅色旅游扶貧面臨的問題

瀘州市在鄉村振興戰略的實施過程中,要始終樹立以擺脫貧困為前提,通過一系列的幫扶措施,幫助貧困人口早日脫貧奔小康。但是,根據調研得來的資料顯示,瀘州市在實施鄉村振興戰略的過程中,紅色旅游扶貧面臨一些問題。

1.基礎設施建設資金缺口較大

“由于紅色資源大多處于貧困山區,發展不足、發展不快始終是革命老區紅色資源開發面臨的最大現實問題”[16]。這也是鄉村振興戰略實施中會面臨的問題。紅色旅游扶貧過程中,容易出現“馬太效應”,即精準扶貧和紅色旅游同質化競爭激烈的大背景下,有一部分紅色資源會出現集中開發的現象,大量的資金和資源集中;而另一部分紅色資源會出現缺乏基礎設施基金的現象,得不到及時、有效的開發。例如,“十三五”期間古藺縣整合100億元的資金,用于古藺縣太平鎮、二郎鎮和東新鎮的紅色旅游扶貧交通網絡升級改造項目[17]。即太平鎮、二郎鎮和東新鎮將獲得大量的資金和資源的扶持,而古藺縣其他鄉鎮則享受不到同等的資金和資源扶持,最終引發了“馬太效應”。歸根結底,“馬太效應”的出現是基礎設施建設資金缺口較大造成的,使得原本就不充裕的資金、資源分配得不均衡。除此之外,“紅色資源位置偏遠、分散,也會增加紅色旅游扶貧的開發、建設和維護成本”[18]。這讓很多紅色旅游資源基礎設施建設項目難以開展,因為資金的缺口較大,往往會被擱置。

2.缺少專業化培訓和專技人才

一方面,貧困人口自身缺少專業化的紅色旅游管理能力和紅色旅游服務培訓。“紅色旅游扶貧中參與主體專業知識、管理水平有待進一步提升。由于其缺乏必要的旅游專業化培訓,再加上受資金、信息弱勢的影響,容易挫傷貧困戶參與紅色旅游扶貧的積極性”[19]。貧困人口的致貧原因較為復雜,因病、因殘、因學、缺資金等較為普遍,但是根本原因還是缺技術,很多貧困人口沒有從事過紅色旅游服務,缺乏必要的管理能力,又缺少專業的旅游服務培訓,很難通過貧困人口自身的努力擺脫貧困。另一方面,貧困戶家中缺少從事紅色旅游服務的專技人才。根據有關數據統計,“紅色旅游扶貧,尤其是貧困地區的紅色旅游扶貧和紅色資源開發,都面臨一個同樣的關鍵性問題,那就是缺少專業技能人才”[20]。在紅色旅游扶貧的各項項目中,產業扶貧、政策性轉移支付則占據了大量的資金和資源,而對于紅色旅游扶貧專技人才的培養,關注度和重視程度均不如產業扶貧。這就導致紅色旅游扶貧中缺少本土的專技人才,大量的貧困人口只能通過產業扶貧、政策性轉移支付等外部性扶貧方式來擺脫貧困面貌,缺少通過增強自身內生動力并實現貧困人口有工資性收益的內生性扶貧。

3.執行者存在選擇性執行態度

一方面,紅色旅游扶貧執行者會選擇關注度高、經濟效益高的紅色旅游資源進行開發,從而導致部分紅色旅游資源得不到開發和重視,“紅色旅游扶貧未實現經濟效益、社會效益和生態效益的三者之間協同的三贏,過重于經濟效益”[21]。如表2所示,國保、省保、市保和縣保數量雖然較少,但是這些知名度較高、經濟效益高的紅色旅游資源將會得到大量的資金支持,而大量的不知名的、經濟效益不高的紅色旅游資源多是處于未定級狀態,因為缺少資金投入,不能得到較好的開發。另一方面,紅色旅游扶貧執行者過度看重經濟效益,導致紅色旅游扶貧項目重視度不夠。“由于紅色旅游扶貧在開發紅色資源的過程中,需要前期投入大量的資金、資源,且紅色旅游扶貧的見效慢,當地政府及執行者往往會選擇性的執行,將有限的資金和資源投入到見效快、風險小的紅色旅游項目中去”[22]。所以,大部分紅色旅游扶貧執行者熱衷于產業扶貧,而減少對紅色旅游資源的投入,通過發展產業來幫助貧困人口擺脫貧困。但是,產業扶貧不像紅色旅游產業,很容易受氣候和自然災害的影響。以敘永縣為例,該縣合樂苗族鄉方元村大力發展折耳根種植產業,卻在2018年8月12日和8月15日接連遭受兩次大暴雨的襲擊,折耳根種植基地因為地勢低洼,全部被洪水淹沒,損失了上百畝的折耳根[23]。基于此,可以這樣認為:紅色旅游扶貧執行者對紅色旅游扶貧的重視程度將會決定紅色旅游扶貧績效的高低,對紅色旅游扶貧越重視,就越能讓貧困人口通過紅色旅游扶貧產業來脫貧致富。

表2 瀘州市206處不可移動革命遺跡遺址保護級別及數量匯總情況[24]

三、鄉村振興戰略背景下瀘州市紅色旅游扶貧創新路徑

為了實現鄉村振興“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,有必要實現鄉村振興戰略與紅色旅游扶貧的有機銜接。基于此,擬從以下幾個方面提出鄉村振興戰略背景下瀘州市紅色旅游扶貧的創新路徑。

1.建立協同開發機制,實現資金資源整合

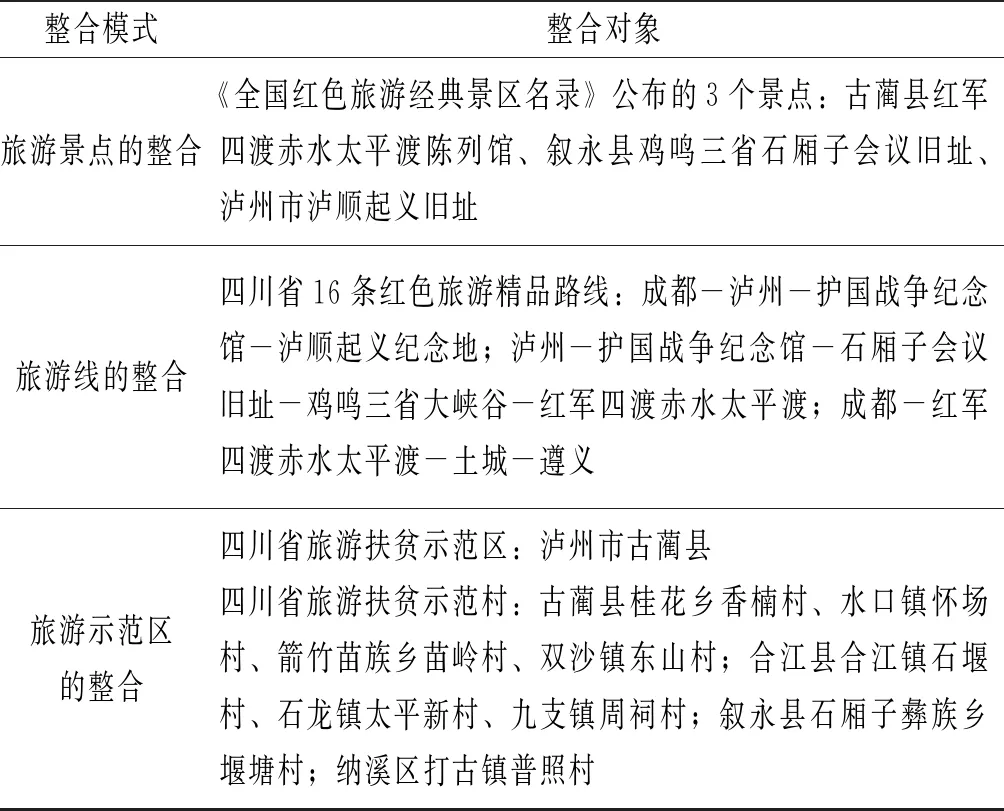

建立協同開發機制,實現資金的整合。鄉村振興戰略背景下紅色旅游扶貧要“按照適度從簡、修舊如舊的紅色旅游扶貧和紅色資源開發保護原則,發動民間團體、企業和個人來協同開發、共同收益,最大限度地降低紅色旅游資源扶貧開發和配套基礎設施建設的資金投入”[25]。基于此,有必要建立“元治理主體(地方黨委和政府)+盈利性主體(企業)+公益性主體(非政府組織)+參與性主體(貧困人口)”的多元主體協同開發模式。以瀘州市古藺縣為例,“十三五期間,古藺縣將整合資金5億元,用于古藺縣境內環赤水河道路的升級改造和紅色旅游景區景點的扶貧開發”[26]。這些紅色旅游扶貧項目實施以后,可以輻射古藺縣50個以上的貧困村,直接或間接帶動10萬貧困人口就業,讓貧困人口通過紅色旅游扶貧獲得工資性收入,最終脫貧致富。另一方面,建立協同開發機制,實現紅色旅游資源的整合。如表3所示,首先通過旅游景點的整合,實現古藺縣紅軍四渡赤水太平渡陳列館、敘永縣雞鳴三省石廂子會議舊址、瀘州市瀘順起義舊址3個景點之間的協同開發,有效地避免“惡性的同質化競爭”。其次,通過旅游線的整合,實現“成都-瀘州-護國戰爭紀念館-瀘順起義紀念地”、“瀘州-護國戰爭紀念館-石廂子會議舊址-雞鳴三省大峽谷-紅軍四渡赤水太平渡”、“成都-紅軍四渡赤水太平渡-土城-遵義”三條旅游線路的協同開發,使得沿線的紅色旅游景區都能得到重視和開發,避免紅色旅游扶貧的“開發盲區”。最后,通過旅游示范區和示范點的整合,實現整個瀘州市境內紅色旅游資源的協同開發,互利共贏而非“零和博弈”。

表3 瀘州市旅游扶貧資源整合模式[27][28][29]

2.加大培訓培養力度,引進專業技能人才

鄉村振興戰略背景下紅色旅游扶貧要努力實現人才振興。一方面,加大對扶貧人口的培訓力度。瀘州市可以以四渡赤水干部學院、護國人文學院為載體,將愿意或已經從事紅色旅游扶貧的貧困人口進行集中培訓,主要目的是提高其紅色旅游服務和管理能力,這樣才能讓游客感興趣、有意愿來到紅色旅游景區參觀、培訓、學習、購物、旅游。在不斷增強貧困人口內生動力以后,幫助貧困人口實現穩定性脫貧摘帽,有效防止返貧。另一方面,引進專業技能人才,開發和宣傳好紅色旅游資源。通過專業技能人才可以“將紅色歷史、故事、人物、可移動或不可移動紅色資源制作成小視頻或微電影,放進APP公眾號,讓游客可以通過APP公眾號瀏覽、閱讀旅游地紅色資源的相關信息,選擇自己喜歡的紅色旅游景點和服務”[30]。除此之外,還可以讓專業技能人才教授貧困人口或貧困戶家中受教育程度較高的鄉村人才專業技能,斬斷貧困代際傳遞,讓貧困人口有一技之長。

3.強化紅色旅游扶貧監督,有機銜接鄉村振興

鄉村振興戰略背景下紅色旅游扶貧要努力實現組織振興。“紅色旅游扶貧更多的是一種政府行為,要發揮政府的主導作用,引導貧困人口在紅色旅游扶貧中擺脫貧困”[31]。與此同時,也要加強黨組織對政府紅色旅游扶貧執行過程的監督,盡量避免紅色旅游扶貧執行者的選擇性執行,實現紅色旅游扶貧經濟效益、社會效益和生態效益的“三贏”。另一方面,在強化紅色旅游扶貧監督的同時,促進紅色旅游扶貧與鄉村振興的有機銜接。“古藺縣黃荊鄉將全鄉88戶貧困戶293名貧困人口全部納入紅色旅游景區的異地扶貧搬遷項目,通過打造旅游度假小鎮,讓貧困人口搬得出、穩得住、能致富”[32]。這很好地啟示瀘州市其他縣區,辦紅色旅游扶貧的過程中,要重視與鄉村振興戰略的有機銜接,紅色旅游扶貧只是第一步,實現鄉村振興的總要求才是最終目標,通過與鄉村振興戰略的有機銜接,實現多種政策的疊加,發揮紅色旅游扶貧的多重效益。