安徽省農業現代化發展水平測度與評價

(1、2.滁州學院經濟與管理學院,安徽 滁州239000)

農業科技創新對農業現代化的支持作用有助于推進農業數量、質量和可持續的協調發展。長期以來,我國農業現代化主要是通過體制改革和惠農政策來推動,現在到了依靠科技創新引領的新階段。因此,科學評價農業現代化水平,既是學術研究熱點,也是當前現實需求。

目前,國內外學者采用多種方法對農業現代化水平進行綜合評價,方法主要集中在多指標綜合測度法、重點參數比較法、模型法等測度方法。林正雨等[1]、鐘麗娜和李松柏[2]等采用多指標綜合測度法,從農業投入、農業產出、農村社會發展和農業可持續發展等角度展開綜合測度;劉世薇等[3]則從農業生產、物質裝備、經營管理、農業生活現代化和農業環境保護等角度展開。李響等[4]選取農業現代化的代表性指標,綜合比較江蘇省和發達國家之間的差距。張航和李標[5]、葛麗亞和丁生喜[6]等采用主成分分析法,提取農業現代化的主要影響指標,從而測度農業現代化指數。以上的成果為本研究提供了很大的借鑒意義,尤其提出較為成熟的指標體系,但是較少有文獻設計科技創新指標,有些涉及部分也較為分散,從農業現代化的基本內涵來看,缺乏農業科技創新的體系稍顯不足。

為此,結合農業科技創新支持作用,構建農業現代化指標體系,并以安徽省為例,運用熵值法科學評價安徽省目前農業現代化時空差異。科學評價安徽省農業現代化水平,對當前實施鄉村振興戰略、現代化發展戰略具有重要實踐意義,同時可以為農村農業政策制定提供學理依據。

一、研究方法

(一)指標體系構建

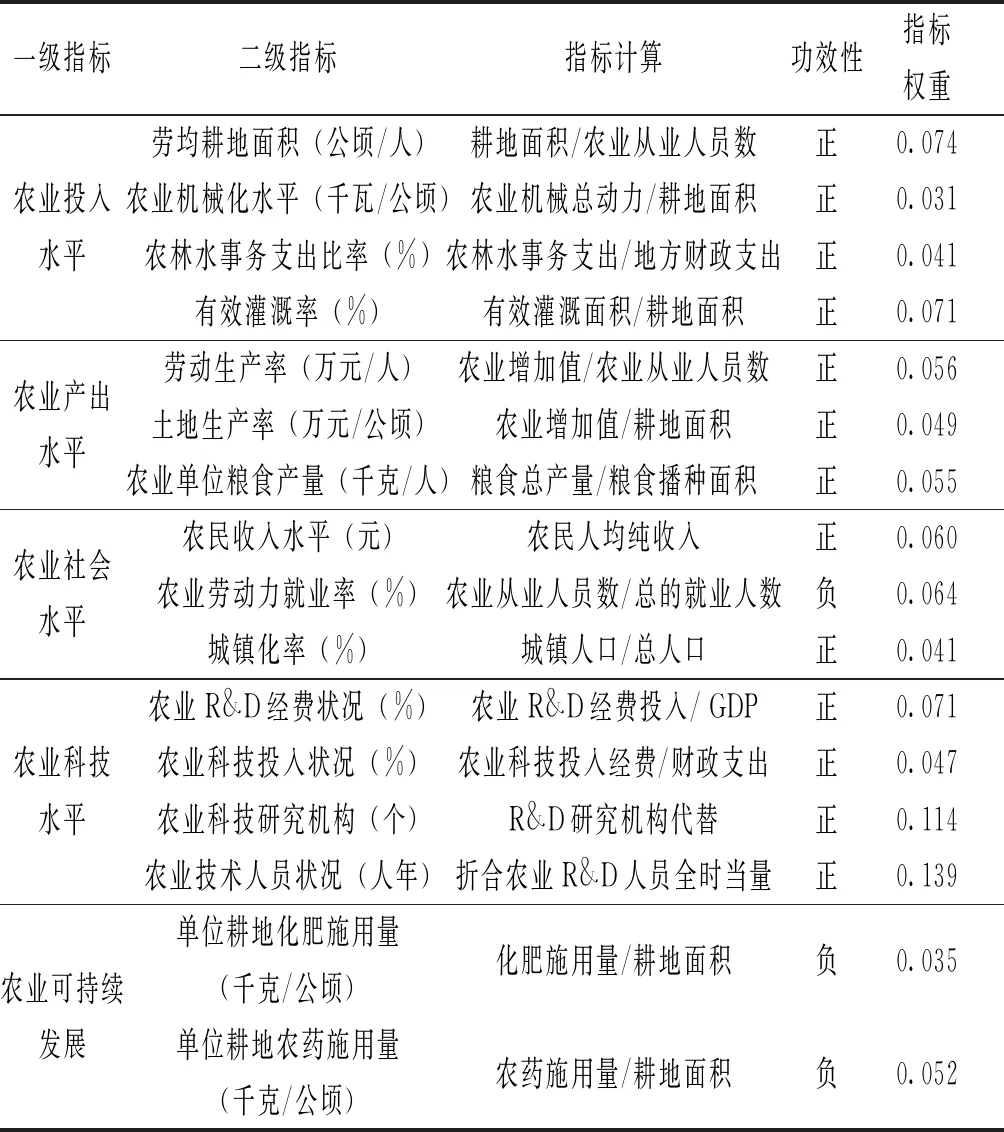

農業現代化的內涵較為豐富,且伴隨技術、經濟和社會的進步而變化(“農業現代化評價指標體系構建研究”課題組,2012[7]),表現為農業數量、質量和環境的協調發展。根據現有學者的研究成果(蔣和平和黃德林,2006[8];龍冬平等,2014[9];張香玲等,2017[10]),同時兼顧農業科技創新對農業現代化的支持作用(程長明等,2018[11]),遵循指標體系的客觀性、系統性、典型性、可獲取性和科學性等原則,本文從農業投入水平、農業產出水平、農業社會水平、農業科技水平和農業可持續發展等五個維度,構建安徽省農業現代化評價指標體系。農業投入水平包括勞均耕地面積、農業機械化水平、農林水事務支出比率、有效灌溉率等指標因子;農業產出水平涵蓋勞動生產率、土地生產率、農業單位糧食產量等指標因子;農業社會水平選取農民收入水平、農業勞動力就業率、城鎮化率等指標因子;農業科技水平從農業R&D經費狀況、農業科技投入狀況、農業科技研究機構、農業技術人員狀況四個方面表征;農業可持續發展包括單位耕地化肥施用量、單位耕地農藥施用量等指標因子。相關數據來源于《安徽統計年鑒(2012-2018年)》《安徽省科技統計公報(2012-2018年)》,部分缺失指標采用插值法獲得,農業科技創新部分指標采用各市總體科技水平折算而來。

表1 安徽省農業現代化評價指標體系

(二)研究方法

本研究采用熵值法來確定安徽省農業現代化水平,熵值法可以根據指標提供的信息熵的效用值來確定權重,避免主觀賦權的不足,可以對多元指標進行綜合評價,客觀反映指標體系的實際效用水平(孫曉欣和馬曉冬,2016[12])。首先,由于指標的測量單位的差異性,為消除變量的量綱效用,采用極值法對指標進行標準化處理;其次,采用熵值法對各項指標進行權重計算,從而消除測度水平排序的主觀性;最后,根據確定的權重,分別計算2011—2017年安徽省16個地市的農業現代化的綜合評價值,其值越大,表明現代化水平越高。具體計算步驟如下:

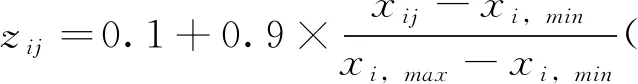

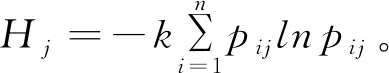

1.指標標準化處理(zij)。假設被評價對象有m個,每個被評價對象有n個評價指標,i和j分別為被評價對象和評價指標,構建判斷矩陣:

X=(xij)m×n(i=1,2,…,m;j=1,2,…n)

2.計算指標熵值(Hj)

3.計算指標權重(wj)

4.計算農業現代化水平(Ci)

二、結果與分析

(一)安徽省農業現代化綜合發展水平

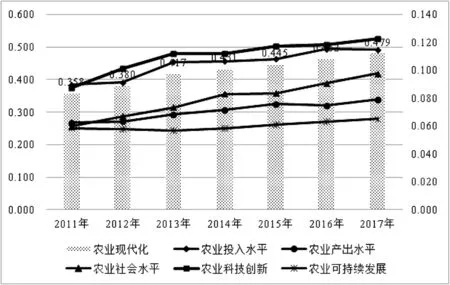

根據熵值法,對2011—2017年安徽省16個地市的16項指標的1792個原始數據進行處理,計算出相應地的評價值,用以分析安徽省農業現代化水平的演變過程和內部差異(見表,圖)。根據表1中的16項指標的權重值可以看出,前三位的分別是農業技術人員狀況(0.139)、農業科技研究機構(0.114)和勞均耕地面積(0.074),三項指標有兩項均屬于農業科技水平一級指標體系,這說明在2011—2017年農業科技創新是推動農業現代化的最主要的因素。其余的權重值從高到低分別是農業R&D經費狀況、有效灌溉率、城鎮化率、農村居民人均可支配收入等。說明2011—2017年以來安徽省農業現代化進程中,以農業科技創新和農業投入水平的快速演化助推農業現代化進程,其次是農業社會水平和農業產出水平,最后是農業可持續發展。根據以上的分析,農業科技創新衡量農業現代化的重要標志和發展趨勢,本文繪制出2011—2017年安徽省農業現代化和各一級指標得分的比較曲線,根據圖1所示,安徽省農業現代化水平總體呈現不斷上升的趨勢,從2011年的0.358上升到2017年的0.479,年均增長5.63%;與此相對應的是,五個一級指標得分中農業科技創新對農業現代化的支持水平最高,從2011年的0.087增長到2017年的0.122,總體保持增長趨勢的同時,與農業現代化的增長差距表現為“小到大”的狀態,但是總體卻保持增長同步。其他支持效力從高到低分別為農業投入水平、農業社會水平、農業產出水平和農業可持續發展,與指標權重的結果項契合,由此可見科技創新在農業現代化中的重要作用。

圖1 安徽省農業現代化水平及其結構變化

同時,根據圖1所示,農業現代化的影響指標在2011—2017年均呈現增長趨勢,但是增長的幅度存在一定的差異性。根據2011—2017的各一級指標的相對增長率來看,增長速度最快的兩個分別是農業社會水平(63.03%)和農業科技創新(39.87%),也是超越農業現代化33.87%的因素,增長最慢的是農業可持續發展,只有11.39%。由此可見,長期以來,安徽省農業依托經濟基礎、科技創新實現現代化,忽視對農業環境的保護,成為阻礙農業現代化進程的因素之一。

(二)安徽省農業現代化子系統的演化過程

在各一級指標體系中,各二級指標影響其增長和發展的程度不同,在推進農業現代化的過程中側重點應有所差異。為探究其指標的影響差異,本文對安徽省農業現代化的五個子系統的相關指標水平進行分解,闡述各指標的影響程度(具體見圖2所示)。

1.農業投入水平子系統

農業投入水平子系統的綜合評價值由2011年的0.090增長到2017年的0.115,相對增長率為28.16%,安徽省農業投入水平有了較大程度的提升。從具體指標來看,有效灌溉率增長最快,由2011年的0.027增長到2017年的0.046,相對增長率為69.95%;其次為勞均耕地面積,相對增長率為19.32%,這說明有效灌溉率是農業投入水平子系統演進的最主要的原因,其他三個指標增長速度均低于農業投入水平。同時,安徽省農林水事務支出比率相對增長率為-2.94%,出現一定的下滑,可見在推進農業現代化進程中,政府財政支出水平不足,難以滿足農業現代化的發展水平。

2.農業產出水平子系統

農業產出水平子系統的綜合評價值由2011年的0.062增長到2017年的0.079,相對增長率為26.70%,安徽省農業產出水平有了一定程度的提升,但是增長速度低于農業現代化的33.87%。從具體指標來看,勞動生產率增長最快,由2011年的0.015增長到2017年的0.026,相對增長率為70.02%;其次為土地生產率,相對增長率為62.05%;農業單位糧食產量呈現“先降后升再降”的往復變化趨勢,相對增長率為-13.86%。由此可見,勞均生產率和土地生產率是農業產出水平子系統演進的最主要的原因,而農業單位糧食產量成為阻礙其增長的主要因素。

圖2 安徽省農業現代化子系統演變過程

3.農業社會水平子系統

農業社會水平子系統的綜合評價值由2011年的0.060增長到2017年的0.098,相對增長率為63.03%,遠超農業現代化水平的增長率,表明安徽省農業社會水平保持長期快速發展態勢,成為推動農業現代化水平增長的最主要的原因。從具體指標來看,農村居民人均可支配收入增長最快,由2011年的0.013增長到2017年的0.038,相對增長率為189.59%;其次為城鎮化率和農業勞動力就業率,相對增長率分別為28.30%和25.57%。表明農村居民人均可支配收入出現較大幅度增長,成為推動農業社會水平子系統增長的最關鍵因素。

4.農業科技創新子系統

農業科技創新子系統的綜合評價值由2011年的0.087增長到2017年的0.122,相對增長率為39.87%,安徽省農業科技創新出現較大幅度的增長,也使得農業科技創新成為推動農業現代化進程的關鍵力量。從具體指標來看,農業科研機構增長速度最高,其他三個指標增長速度均低于農業科技創新水平,其中農業科技投入狀況出現負增長。由此可見,安徽省農業科技投入狀況還有待進一步提升,在關注增長投入水平的同時,要注重資金投入效率的提升,增強科技創新支持農業現代化的力度和水平。

5.農業可持續發展子系統

農業可持續發展子系統的綜合評價值由2011年的0.058增長到2017年的0.065,相對增長率為11.39%,在農業現代化水平中占據的份額最低,增長速度也遠低于其他子系統。單位耕地化肥施用量和單位耕地農藥施用量水平增長率分別為6.87%和14.74%,具體數值分別由2011年的377.36千克/公頃和15.302千克/公頃變化為2017年的358.716千克/公頃和12.667千克/公頃,雖然出現一定程度的下降,但是尚有進步的空間。尤其在國家大力倡導綠色農業的背景下,發展可持續農業和綠色農業是實施農業現代化的關鍵舉措。

(三)安徽省農業現代化地市發展時空特征

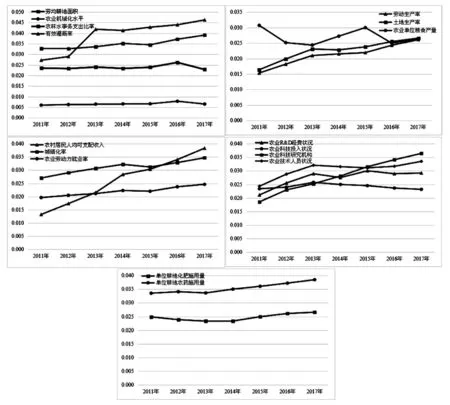

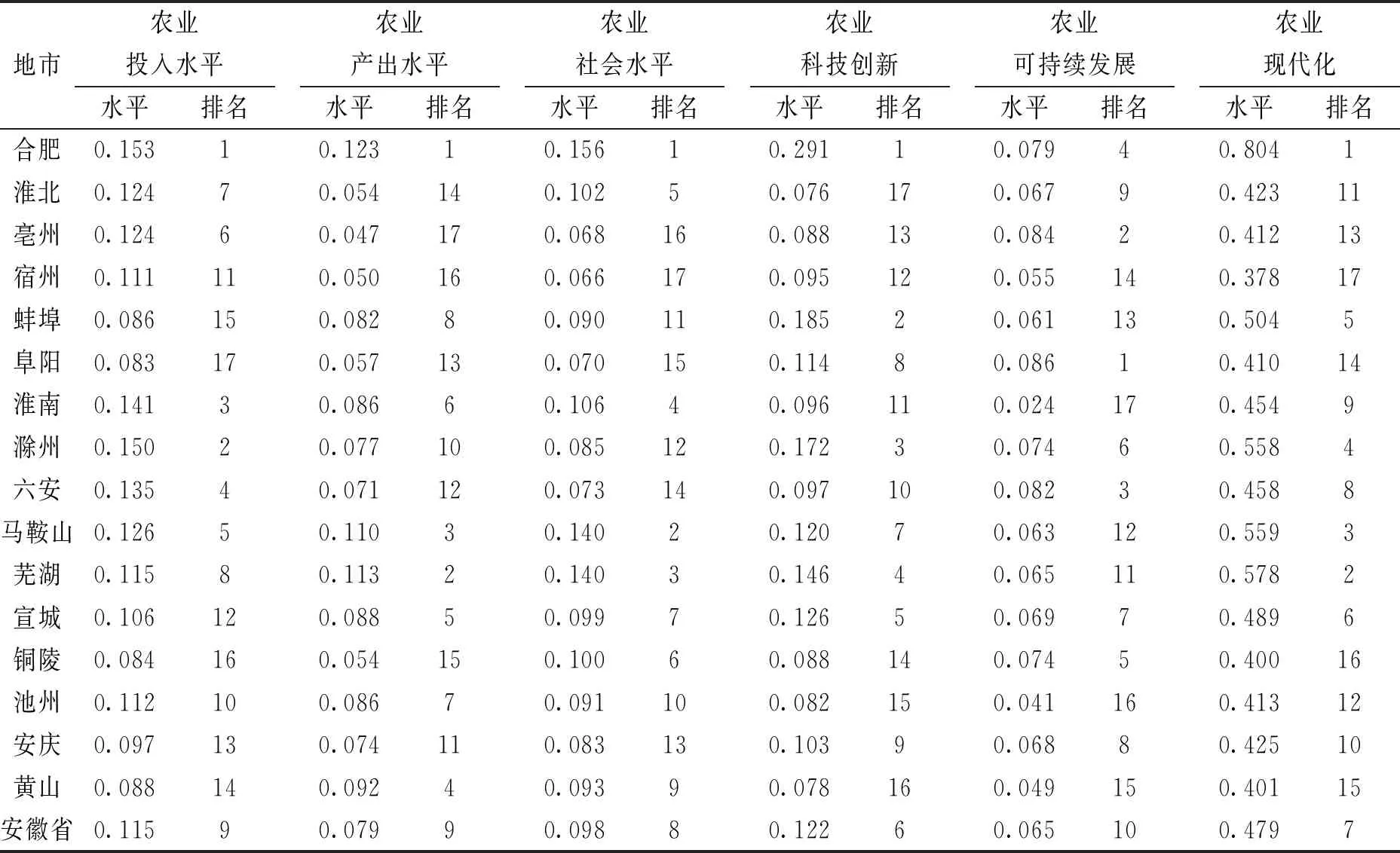

根據農業現代化的16個指標數據運用熵值法運算,并計算安徽省16個地市農業現代化水平(見表2)及內部結構差異(見表3),從而識別農業現代化時空差異特征。

1.農業現代化地市差異較大。如表3所示,安徽省各地市農業現代化水平差異較大,2011—2017年安徽省農業現代化排名前三的分別為合肥、蕪湖和馬鞍山;其次是蚌埠、淮南和宣城,其余地市均位于均值以下,最低是宿州,只有均值的80.24%。從地區劃分來看,各區域農業現代化水平存在一定的差異,在2011—2017年的考察期內,皖中地區高于各年安徽省均值的比例占50%、皖南占42.86%、皖北占30.95%;其中合肥、蚌埠、滁州、馬鞍山和蕪湖在各年份中均高于安徽省均值。由此可見,地區農業現代化水平存在地區差異,且地區內部也存在較大差別。

2.農業現代化水平呈現上升趨勢。根據上文分析,安徽省農業現代化水平處于上升趨勢,安徽省16個地市農業現代化水平也都表現為上升趨勢,上升最為顯著的是安慶(50.67%)和六安(56.25%),雖然各年份現代化水平均未高于安徽省均值,但是保持快速增長態勢,在推動農業現代化進程中效果顯著。其余高于安徽省增長速度的分別是合肥(48.07%)、阜陽(43.86%)、黃山(42.71%)、宣城(41.74%)和池州(39.06%),大多屬于皖中和皖南地區,總體增長速度分別為43.82%和31.79%,而在增長速度上皖北(28.47%)處于下游,但是三個地區均處于增長狀態。這些發展得益于安徽省近年來推進“中部崛起”“創新驅動戰略”和“鄉村振興”等發展戰略,推動農業由追求“量”提升到追求“質”的進步,以科技創新農業發展。

表2 2011—2017年安徽省各地市農業現代化水平

3.農業現代化內部結構存在差異性。本文梳理安徽省16個地市農業現代化及其內部結構的變化,旨在探明各地市農業現代化進程中的比較優勢及相對劣勢(杜宇能等,2018[13])。根據表3所示,安徽省各地市一級指標排名和最終的排名存在顯著的差別,排除始終處于第一名的合肥市,農業現代化排名第二的是蕪湖市,而各一級指標排名第二的分別是滁州、蕪湖、馬鞍山、蚌埠、亳州,可見無論是農業發達與否,都存在屬于地區發展特點的比較優勢和相對劣勢。以滁州市為例,盡管農業現代化排名第四,但是農業產出水平和農業社會水平得分較低,分別處于第十和第十二位,究其原因主要是土地生產率、農民居民人均可支配收入和城鎮化率,因此滁州市應當加強土地生產效率、農村居民收入和城鎮水平的提高。根據這個思路,根據表3,可以分析每個地市農業現代化進程中的比較優勢和相對劣勢,從而在推動農業現代化進程中揚長補短,統籌各指標體系的協調成長,發揮優勢地區帶動作用。

表3 2017年安徽省各地市農業現代化發展程度評價

三、結論

安徽省作為農業大省,長期面臨農業發展“大而不強”的境遇,農業現代化水平落后是農業發展的短板。在鄉村振興、中部崛起、“調整促”等現實需求面前,如何提高農業現代化水平,增強農業發展核心競爭力,是安徽省迫切需要解決的問題。在借鑒國內外研究成果基礎上,將農業科技創新指標納入評價體系,構建包含農業投入水平、產出水平、科技水平和可持續發展五個維度的農業現代化綜合評價指標體系。運用熵值法對安徽省16個地市2011—2017年農業現代化水平進行測度。

研究表明,2011—2017年,安徽省農業現代化發展水平總體呈現上升趨勢,但是發展水平依然不高。五個一級指標中,農業社會水平和農業科技水平始終處于領先位次,也是貢獻率較高的指標,而農業可持續發展處于最低水平。同時,安徽省各地市農業現代化總體都處于上升態勢,但是地區水平和增長速度差異較大,合肥、蕪湖和馬鞍山發展水平處于領先水平,皖北地區增長速度明顯處于下游。在各地市主要指標中,無論農業發展水平如何,均有所屬的相對優勢和相對劣勢,在提出相應發展策略應有所側重。