不同極限pH值牛肉品質差異及機制的研究進展

王 晶,羅 欣,2,朱立賢,李 航,郝劍剛,張一敏,

(1.山東農業大學食品科學與工程學院,山東 泰安 271018;2.江蘇省肉類生產與加工質量安全控制協同創新中心,江蘇 南京 210095;3.國家肉牛牦牛產業技術體系豐都綜合試驗站,重慶 408216;4.國家肉牛牦牛產業技術體系烏拉蓋綜合試驗站,內蒙古 烏拉蓋 026300)

隨著人民生活質量的提高,消費市場對牛肉的需求不斷增加,消費者也更加關注肉類的品質。生鮮肉的品質包括顏色、嫩度、保水性、多汁性等。其中,消費者會根據肉色來判定牛肉的新鮮程度,因此肉色是決定消費者購買意愿最重要的指標之一。DFD(dark, firm and dry)牛肉為一種顏色異常的肉,其表面黑、干、硬,也稱為黑切牛肉。DFD牛肉的極限pH值(ultimate pH,pHu)較正常肉高,不同的國家采用的標準不盡相同,各國DFD牛肉發生率直接受pHu閾值的影響[1]。在美國通常以pHu>6.0作為標準,其發生率為3.2%~10.0%[2];巴西以pHu>5.8為標準,其發生率為4.53%[3];我國以pHu>6.09為DFD牛肉的判定標準。目前DFD牛肉發生率較高,因此明確DFD牛肉的發生機制和食用品質特征,對于控制DFD牛肉的產生及采取合適的DFD牛肉加工處理措施、提高DFD牛肉的利用率、降低相關企業的經濟損失具有重要意義。

不同pHu牛肉因pH值的不同,其肉色、嫩度和保水性等食用品質存在顯著差異。高pHu牛肉肉色呈現黑紫色,但是具有較高的保水性和較好的嫩度;中間型pHu牛肉肉色與正常肉差異不顯著,但是嫩度最差。屠宰后24~48 h牛肉的pH值趨于穩定,在許多研究和工業中將這個時間的pH值用作檢測DFD牛肉的基準。pHu在5.8~6.2之間的牛肉,在視覺上無法與正常pHu的牛肉區分,其肉質韌性增加,可能是因為pH值在5.8~6.2之間的蛋白水解活性降低,這個pH值范圍超出了鈣蛋白酶和溶酶體酶系統的最佳pH值[4]。除此之外,高pHu牛肉為微生物的生長提供了更有利的條件,因此具有較快的腐敗速率。

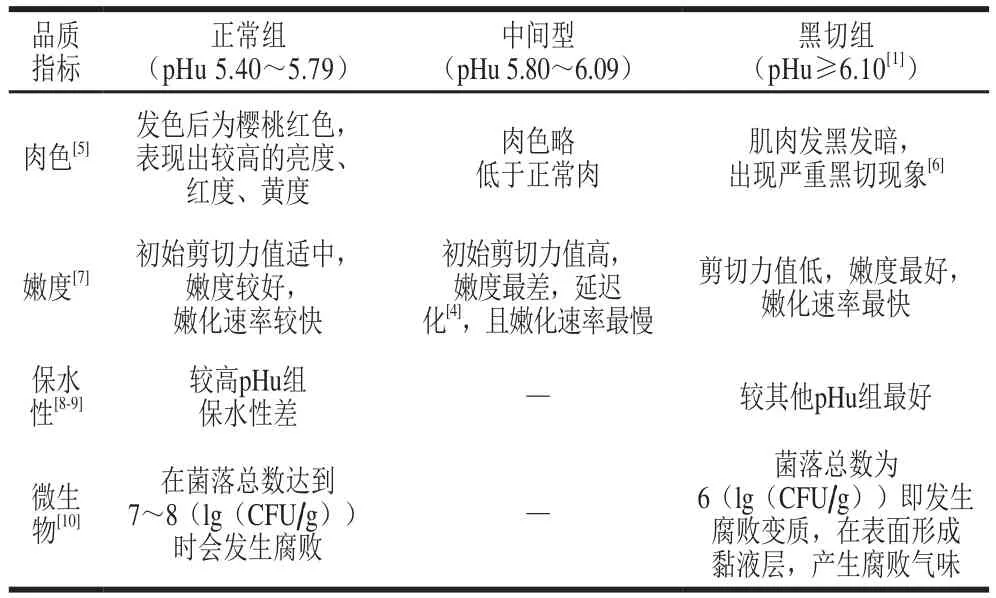

本文從pHu形成的角度,闡述了DFD及中間型pHu牛肉的形成機制,進而從肉色、嫩度、保水性和微生物等方面綜述了不同pHu牛肉的品質差異特征(表1)和潛在的品質差異機制,以期為不同pHu牛肉品質的改善提供科研思路和理論指導。

表1 不同pHu牛肉的品質差異概述Table 1 Summary of quality differences among beef with different ultimate pH

1 極限pH值

動物宰后肌肉內因氧氣供應中斷,糖原分解代謝由有氧代謝變為無氧代謝,生成乳酸;同時ATP分解形成H+,使肌肉pH值迅速下降。在糖原充足的情況下,pH值下降到能夠抑制肌糖原無氧酵解過程中的酶活性時,糖原不再繼續分解,pH值不再繼續下降,此時的pH值稱為宰后肌肉的pHu;當糖原含量不充分時,糖原完全消耗時肌肉的pH值為高pHu,因此,pHu與肌肉糖原含量密切相關。有學者研究發現,當牛肉pH>6.0時,宰前肌肉內的糖原含量已經顯示低于66 mmol/kg[11],也有學者以肌肉內57 mmol/kg的糖原含量作為臨界水平[6]。

宰后糖原含量與動物宰前應激有關,盧驍[10]、Hanson[11]等概述了引起動物宰前應激的因素,如果動物在屠宰前已經大量暴露于應激環境中(如惡劣天氣、過度運動、缺水或飼料、與不熟悉的動物混合或發情),肌肉中的糖原含量可能會嚴重減少。雖然肌肉內pH值與糖原含量存在聯系,但是宰后糖原水平并不能完全反映黑切現象,Wulf等[12]發現在加拿大牛肉分級中,pH<6即出現黑切現象,糖原含量在40~50 mmol/kg。

2 肉色

2.1 DFD牛肉的評測

顏色是肉的重要品質特征,是視覺外觀和消費者可接受性的重要屬性,直接影響消費者購買意愿。影響肉色的因素很多,包括品種、年齡、性別、宰前處理等宰前因素和屠宰工藝、包裝方式、貯藏溫度等宰后因素。不同動物肌肉中的肌紅蛋白含量存在差異,造成肉色的差異;同一動物品種的不同部位肉之間的肉色及肉色穩定性也存在差異,背最長肌的肉色穩定性要明顯高于腰大肌。宰前應激會導致肌肉內糖原含量降低,使得pHu偏高,導致DFD牛肉產生。

DFD牛肉主要通過可見光譜內的視覺評估以及觸摸時肉表面的干燥和堅固程度來識別。在加拿大,DFD胴體被降級為B4級,給牛肉生產者造成重大經濟損失;美國農業部使用D0到E0級來描述胴體成熟度,顏色范圍從暗紅色到深暗紅色判斷是否為DFD牛肉;在澳洲一般使用比色卡,并且當比色卡分數不低于3時即視為DFD牛肉。客觀的顏色測定已被用作評判DFD牛肉的標準[13]。

2.2 不同pHu值牛肉特征肉色的形成機制

宰后一定時間內,肉色與pH值存在一定的關系,Hughes等[14]研究表明在宰后14~31 h,當pHu分別為5.8、6.0和6.2時,比色卡肉色分數大于3的比例分別為28%、74%和96%,而當pH值為5.4和5.6時的胴體只有1%和5%的肉色分數大于3,這表明不同pHu間的肉色差異很大,肉色形成與pH值密切相關。有學者對宰后正常pHu組(5.40≤pHu≤5.79)、中pHu組(5.80≤pHu≤6.09)和高pHu組(pHu≥6.10)牛肉肉色進行測定,結果表明除了DFD牛肉的L值,3 個pHu組的所有肉色指標隨著宰后時間的延長呈現增加的趨勢,而且正常pHu組的增加幅度最大,中pHu組次之,高pHu組的牛肉顯示出最小程度的肉色變化[15]。

不同pHu之間的牛肉肉色差異明顯,正常pHu牛肉表現出較高的亮度、紅度和黃度。正常牛肉的肉色初始值大于DFD牛肉,而大多數研究顯示中間型pHu(pH 5.8~6.2)牛肉的肉色與正常肉無顯著差異。此外,還發現DFD牛肉呈現紫黑色,但其具有較高的肉色穩定性。pH值對牛肉紅度的影響可能和宰后線粒體的氧氣消耗有關,宰后肌紅蛋白與線粒體競爭性耗氧,較高的pH值有利于線粒體的呼吸,因此高pH值條件下肌紅蛋白多以脫氧肌紅蛋白的形式存在,呈現出較暗的顏色[16]。高pHu牛肉中蛋白質變性程度較小,肌肉中的水分被牢牢束縛住,因而僅有很少的汁液滲出,而此時肌原纖維的收縮程度較小,二者之間的折射率差異也較小,使肌肉處于一種封閉的吸收光而非折射光的狀態,導致肉色發黑[17]。在低pHu肌肉中存在更復雜的光散射機制,較低的pH值引起肌纖維碎片收縮允許肌肉內更多的光散射,其涉及到pH值依賴性橫向收縮以及更高水平的變性肌漿蛋白。相較于低pHu,在高pHu牛肉中L值要低5.3~7.8 個單位,并且與pHu存在顯著負相關,與黑色肌肉相關的高pHu可以減少肌纖維晶格和肌原纖維的收縮,從而導致肌纖維膨脹和表面反射系數降低[18]。正常pH值牛肉的脫氧肌紅蛋白含量顯著低于DFD牛肉,氧合肌紅蛋白含量顯著高于DFD牛肉[19],高pH值下,光散射減少與肉表面的氧合肌紅蛋白有關[20],而低pHu組中出現淺色很可能是由于肌肉中產生酸性環境導致結構蛋白變性[21]。pH值的下降速率與磷酸果糖激酶和乳酸脫氫酶-B的活性呈正相關,而DFD牛肉表現出較高的肉色穩定性與甘油醛-3-磷酸脫氫酶和乳酸脫氫酶-A的濃度較高有關[22-24]。有學者研究表明,DFD牛肉出現黑切現象與肌肉糖酵解蛋白有關,DFD牛肉中肌酸激酶、甘油醛-3-磷酸脫氫酶、乳酸脫氫酶和甘油-3-磷酸脫氫酶(NAD+)的水平低,側面反映了糖酵解受到抑制,這表明DFD牛肉中的糖酵解能力受損會導致黑切現象的出現[25]。

3 嫩度

3.1 不同pHu牛肉嫩度的差異

嫩度作為肉的主要食用品質之一,能夠反映肉的質地,是消費者評判肉質優劣最常用的指標。成熟過程中改善肉嫩度主要通過肌原纖維骨架蛋白的降解和由此引發的肌纖維結構的變化來實現,隨著成熟時間的延長,嫩度上升[26]。肌節長度對肉的質構特性有著顯著的影響[27];不同的pH-溫度下降速率,其嫩度存在明顯差異,有研究表明,宰后的pH值下降速率影響肌肉的嫩度,也影響著μ-鈣蛋白酶活性和自溶程度[28];且pH值下降越快,肌原纖維小片化的速率也快[29];但是杜曼婷等[30]研究得出高低嫩度組在貯藏溫度和環境相同的情況下,二者嫩度差異與宰后pH值的變化無關,但引起了酶活性差異,其主要調控因子還需進一步研究確定。

不同pHu間牛肉成熟過程中嫩度及嫩化速率存在顯著性差異,Holdstock[31]及Jelenikova[32]等研究指出,pH值在6.1左右時嫩度最差,正常pHu(pH 5.40~5.80)和高pHu(pH>6.1)組的肉嫩度較好,且高pHu肉嫩度優于正常肉的嫩度;Wu等[7]研究發現貯藏第一天的牛肉,高pHu組(pH 6.29~6.99)的剪切力最低,為95.06 N,低pHu組(pH 5.42~5.71)的剪切力為142.1 N,而中pHu組(pH 5.86~6.19)剪切力高達189.14 N。宰后pHu也影響著牛肉的嫩化速率,中pHu組(pH 5.8~6.2)的牛肉嫩化速率最慢,在成熟約3 d時,高pHu組(pH≥6.2)剪切力可達到44.1 N左右,符合大多數消費者對牛肉剪切力的接受閾值(42.14~48.02 N)[33];宰后9 d時,低pHu組牛肉(pH<5.8)的剪切力和宰后3 d的高pHu組的牛肉剪切力相當,基本達到消費者對牛肉嫩度的要求;而此時中pHu組的牛肉的剪切力仍處于較高水平,若需達到較好的嫩度還需要更長的成熟時間[34]。Wu等[7]也研究發現,在宰后的第1~2天時,3 組pHu值牛肉的嫩度便出現顯著差異,貯藏28 d后,3 個pH值組牛肉剪切力均有下降,但中pHu組的剪切力仍顯著高于其他兩組。

3.2 不同pHu牛肉嫩度差異的潛在機制

牛肉的嫩度隨著pHu從5.5上升到6.0左右而降低,從6.0升至7.0而增加[35],不同pHu涉及不同的蛋白水解酶系統。有研究表明,骨骼肌中存在的一些酶體系對肌細胞骨架有關蛋白降解起到一定的作用,目前研究發現起主要作用的是肌鈣蛋白酶,尤其是μ-鈣蛋白酶的活性與宰后肌肉的嫩度密切相關,在高pHu下存在較高的μ-鈣蛋白酶活性,以及在正常pHu下表現出更高的可溶性和與肌原纖維結合的組織蛋白酶活性。有學者通過研究僵直前期不同的溫度對鈣蛋白酶活性的影響研究,證明鈣激活蛋白的激活程度與肌肉嫩度呈正相關[36]。通過μ-鈣蛋白酶免疫印跡分析得出在宰后2~48 h內高嫩度組μ-鈣蛋白酶60 kDa大亞基的初始含量高,但降解速率快,蛋白水解活性高于低嫩度組;由μ-鈣蛋白酶絡蛋白底物酶原分析得知,高嫩度組未自溶的μ-鈣蛋白酶的初始含量高,但其自溶速率快,使其主要作用于宰后2~24 h[30]。

多數結構蛋白的降解與肌肉pHu有重要聯系,高pHu組肌肉顯示出更快的降解速率,低pHu組次之,中pHu組顯示最慢的降解速率,這些蛋白的快速降解速率是影響肉嫩度的一個重要因素[7]。Penny等[37]通過研究不同pHu下牛肉肌漿中肌鈣蛋白-T的降解情況,發現在高pHu(pH>6.0)下,鈣離子加速了肌鈣蛋白-T的降解,在低pHu下肌鈣蛋白-T被Ca離子非依賴性酶降解。通過對pHu分別為5.66與6.44的豬肉肌原纖維蛋白的降解規律進行比較,觀察到肌鈣蛋白-T、肌鈣蛋白-I和紐蛋白的降解模式之間存在顯著差異。高pHu組中的肌聯蛋白、伴肌動蛋白、細絲蛋白的降解與μ-鈣蛋白酶的快速自溶作用有關,當pHu增加到6.0以上時,可以增加肉的持水能力和蛋白酶(如鈣蛋白酶和蛋白酶體)活性[38]。在低pHu組中,肌間線蛋白的降解與組織蛋白酶B水平的增加同時發生。

牛肉嫩度在不同pHu組具有明顯的區別,其特征表現為成熟過程中不同pHu肌原纖維蛋白和骨架蛋白的降解規律不同,主要依據鈣激活蛋白和組織蛋白酶的活性進行。研究發現高pHu牛肉的快速嫩化歸因于μ-鈣蛋白酶的快速活化促進了較大肌原纖維蛋白如肌聯蛋白、細絲蛋白的早期降解;低pHu牛肉的嫩化被認為是由于在宰后早期μ-鈣蛋白酶被激活,引起肌聯蛋白和伴肌動蛋白的降解[39],以及成熟后期由殘余的μ-鈣蛋白酶和組織蛋白酶活性引起的肌間線蛋白的廣泛降解[34];而中pHu肉中鈣激活蛋白酶和組織蛋白酶均不在最適的pH值范圍,所以在相同的成熟時間,嫩化速率最慢,嫩度最差。中pHu值牛肉存在更復雜的蛋白水解酶系統,對中pHu值牛肉嫩度形成機制的研究,對于改善中pHu值牛肉的品質和利用率有著重要的經濟意義。

4 保水性

肉的保水性又稱為系水力和持水力,直接影響肉的滋味、香氣、多汁性、營養成分、嫩度、肉色等食用品質,在生產過程中,較高的肌肉系水潛能可以提高產品的出品率。而較低的持水能力使肉類行業每年損失巨大[40]。宰后早期的pH值下降速率和程度,以及蛋白質水解甚至蛋白質氧化是影響肉類保持水分能力的關鍵。肌肉中的大部分水被包裹在細胞結構中,包括內部和外部纖維空間,因此,細胞內結構的關鍵變化影響肌細胞保持水的能力。隨著尸僵的進行,肌原纖維中保持的水的空間減少,并且水分被迫進入肌原纖維外空間,此時容易造成汁液損失。如果將肌原纖維連接在一起,并且肌原纖維連接到細胞膜的蛋白質不降解,則在尸僵期間發生的肌原纖維的橫向收縮可以傳遞到整個細胞。細胞骨架蛋白的有限降解可導致整個肌細胞的收縮增加,產生較大空隙,容易外滲造成汁液損失[28]。

pH值對系水力的影響本質上是蛋白質分子的凈電荷效應。其對系水力具有雙重意義,一是凈電荷是蛋白質分子吸引水分的強有力中心;二是凈電荷增加蛋白質分子之間的靜電斥力,使結構松散,留下容水的空間[8]。鮮肉中的pH值對肌原纖維水的分布具有顯著影響,因為與正常pH值相比,高pH值的肉中具有更均勻的孔徑分布。有學者研究發現高pHu值豬肉的解凍損失和蒸煮損失顯著低于正常pHu組,這表明最終pH值會影響冷凍解凍和熟肉中的水分流動和分布[41]。牛肉也有類似的特征,由于DFD牛肉的pH值偏離了肌原纖維等電點,帶有的凈電荷較多,增加了分子間的靜電斥力,使肌肉松開而不易發生凝聚,并與肌肉中的游離水緊密結合,所以DFD牛肉的汁液損失和蒸煮損失比正常牛肉小,表明其系水力優于正常pHu的牛肉[1,9],也反映出DFD牛肉的剪切力比正常牛肉低。

5 微生物

5.1 肉類微生物

肉的腐敗是指在以微生物污染因素為主的多種因素作用下,微生物分解利用肉中的蛋白質和碳水化合物等營養物質進行生長繁殖,并產生不良代謝物的過程[42]。腐敗通常發生在特定腐敗菌增長到不可接受的水平,而特定微生物的腐敗潛力取決于它們產生代謝物的能力[43]。微生物污染受到多種因素的影響,如屠宰時的刀具,肉類處理過程中的毛皮、糞便、空氣或水,都是肉品微生物的污染源。有學者針對屠宰和分割對于牛肉微生物生長狀況的影響進行研究,得出屠宰場是牛肉細菌污染的最初來源,進入屠宰工序后,部分微生物建立起生物膜,形成氣溶膠,并促進向多批次肉類間的傳播[44]。不同屠宰場采用的具體處理和衛生規程可能會進一步影響最初的微生物滋生演變[45],對于肉類行業來說,全面有效地去污對于保證肉類安全和延長鮮肉的保質期是尤為重要的[46]。

5.2 不同pHu牛肉微生物的生長

對于牛肉而言,不同pHu的肉品,其微生物生長狀況存在差異。正常牛肉在菌落總數達到7~8(lg(CFU/g))時會發生腐敗,而DFD牛肉在菌落總數為6(lg(CFU/g))時就會發生腐敗變質。高pHu的DFD牛肉允許正常pHu下被抑制的微生物生長,例如不動桿菌屬和腐敗桿菌[47]。與不同pHu牛肉腐敗有關的菌種主要有:肉芽孢桿菌、腸桿菌、乳酸菌、假單胞菌、不動桿菌屬以及熱殺環絲菌等,這些腐敗菌代謝造成酸味、變色和發黏等問題,其生長又與貯藏條件密切相關。

熱殺環絲菌作為兼性厭氧菌,在有氧條件下,能夠在低pH值(5.5~5.6)下生長,成為優勢菌種;真空包裝的牛肉,在冷藏溫度下需要pH>5.8以及在可滲透膜包裝中存在少量氧氣條件下生長。然而,Gribble等[48]研究了在真空包裝條件下高、低pHu羔羊肉的熱殺環絲菌和兩種耐寒腸桿菌腐敗特征,結果表明低pH值范圍(5.5~5.8)的真空包裝羔羊實驗中,熱殺環絲菌能夠在-1.5 ℃的冷藏溫度下生長并導致低pHu的羔羊腐敗;在真空包裝的肉模型中顯示熱殺環絲菌和腸桿菌在pH 5.8時無法生長,當pH 6.0時,導致腸桿菌科細菌快速繁殖。Shange等[49]研究冷藏((5±1)℃)12 d且有氧條件下黑羚羊胸肌肉的正常pHu(pH<6.06)和高pHu(pH>6.06,DFD)樣品的腐敗程度,發現來自DFD和正常pHu樣品的初始細菌計數沒有顯著差異,隨著時間的推移,高pHu樣品的好氧細菌和腸桿菌科細菌比正常pH值樣品早4 d達到7(lg(CFU/ g)),DFD細菌生長速率比普通肉類高1.09 倍。

有學者將DFD牛肉貨架期的縮短歸因于高pHu,但是存在部分細菌不受pH值從5.5到7.0變化的影響[50],如假單胞菌的生長速率不受肉類pH值變化的影響,pH值的升高對這類微生物生長的唯一影響是滯后期的縮短,對腐敗發展所需的時間沒有顯著影響。DFD牛肉快速變質被認為是高pH值條件下缺乏糖原,DFD在正常pH值肉中,糖原是細菌的主要營養來源,一旦糖原耗盡,細菌就利用游離氨基酸作為營養,進而釋放出副產物(如氨和硫化氫),使得肉中產生腐敗氣味。在高pH值(>6.0)條件下,葡萄糖和糖酵解中間體的缺乏導致腐敗菌群的加速生長,使細菌在肉類的早期階段腐敗的更明顯[47]。

6 結 語

不同pHu之間,牛肉的食用品質和安全品質存在明顯的差異,pH值的不同使得宰后牛肉內部發生不同的生化反應,從而表現出不同的肉色、嫩度、保水性和微生物的生長情況。

DFD牛肉所呈現出來的暗紅色使消費者失去對其購買欲,造成了很大的經濟損失。已有研究采用氣調包裝處理來改善DFD牛肉的肉色,其中高氧氣調包裝和一氧化碳氣調包裝改善效果顯著,而其他改善肉色的措施鮮有報道,故研究如何改善肉色也成為一個熱點。對于嫩度而言,高pHu組的嫩度最佳,正常pHu組的嫩度次之,中pHu組表現出的嫩度最差。影響肉嫩度的因素有很多,外源的影響導致宰后肌原蛋白的含量和成熟過程中的pH值下降速率不同,從而影響最終的嫩度及其嫩化速率。不同pHu下,存在不同的蛋白酶活性影響細胞骨架蛋白的降解程度,例如,高pHu牛肉由于μ-鈣蛋白酶的快速活化促進較大肌原纖維蛋白早期降解,pH值與嫩度之間的關系復雜,尤其是對中pHu牛肉肉類嫩度的機理方面需要更深一步的研究。根據宰后肌肉的生化機理變化,找到相應的嫩化技術已經成為肉類研究者的主要研究方向,為生產更高品質的肉品提供了理論依據。

高pHu牛肉嫩度較好,但表面發黑,形成DFD牛肉,且易受微生物的污染,其貨架期短。而對于不同pHu牛肉的微生物研究報道尚少。肉類貯藏過程中發生的化學變化被認為是揭示肉質或新鮮度指標的潛在手段,影響著肉類細菌群落結構的后續發展,也能夠確定細菌生長動力學和肉類腐敗率[51]。氣調包裝可以有效地改善牛肉肉色,且在貯藏前期表現出有效的抑菌效果,但是采用氣調包裝后,包裝中的CO2氣體可以被肉表面的水和脂質吸收直至飽和,使得肉中的pH值發生變化,進而可能影響肉的嫩度。目前對氣調包裝過程中不同pHu牛肉嫩度和微生物的變化研究還鮮有相關報道,如何提高不同pHu牛肉的食用品質和安全品質,降低牛肉產業的經濟損失,是未來研究領域的一個熱點。