河南省產業結構對經濟增長影響的實證研究

魏鴻吉 劉紅琨 張涵

摘要:基于1997年-2018年間河南省18個地級市的面板數據,建立靜態面板回歸模型,從而運用廣義最小二乘法(GLS)對模型進行回歸分析,考察河南省三次產業結構對經濟增長的影響。實證結果顯示:河南省三次產業與經濟增長存在協整關系,均對經濟增長均存在顯著的正向影響;全省產業結構趨向于“二、三、一”,對經濟增長的影響存在明顯的區域特征。本文針對上述問題提出合理建議。

關鍵詞:河南省 ?產業結構 ?經濟增長 ?面板模型

一、引言及相關文獻回顧

產業結構是指國民經濟中各產業部門的構成以及各產業部門間的聯系和比例關系,它反映了一個國家或地區經濟發展的方向和水平。在現實經濟發展過程中,產業結構變動是影響經濟增長的重要因素。不同的產業結構產生的經濟效益不盡相同,合理的產業結構能夠促進各產業協調發展,在不斷提高各產業自身發展水平的同時,推動經濟穩定、持續、健康發展。

河南省地處我國中原腹地,是全國重要的經濟大省、人口大省。推動河南省經濟持續、穩定、健康發展是中部地區崛起戰略的重要內容和必然要求。當前,河南省經濟發展仍面臨嚴峻挑戰,產業結構轉型升級困難問題仍然存在。探究河南省產業結構對經濟增長的影響,有助于正確認識河南省產業結構變動與經濟增長的關系,助力河南省破除改革發展困境,從而推動河南省經濟社會高質量發展,對實現中部地區崛起戰略具有一定的現實意義。

近年來,許多學者就產業結構對經濟增長的影響進行研究,相關文獻主要體現在以下兩個方面:一是從產業結構優化的角度研究產業結構對經濟增長的影響。產業結構優化存在合理化(協調發展)和高級化(效率提高)兩個過程,其最終目的在于消耗最少的能源、資源,實現最大化的經濟效益。學者們分別從產業結構合理化和高級化兩個方面出發描述產業結構特征,分析產業結構對經濟增長的影響。干春暉等(2011)使用重新定義的泰爾指數作為產業結構合理化的指標,以第三產業產值與第二產業產值的比例作為高級化的指標,實證發現產業結構合理化和高級化都有利于中國的經濟增長,且產業結構合理化的影響遠遠高于高級化[1]。陳兆明等(2019)使用線性面板模型和門檻效應模型分區域分析產業結構優化與經濟增長的關系,發現產業結構高級化對東部高城市化地區經濟增長有促進作用,而對中西部低城市化地區經濟增長有抑制作用[2]。鄭蕊等(2017)采用全面FGLS法分區域分別測算我國東中西三大地區產業結構合理化對經濟增長的彈性系數,研究結果表明產業結構合理化對東部地區經濟增長有促進作用,而對中西部地區經濟增長有抑制作用[3]。李翔等(2018)使用空間計量模型進行實證分析,結果表明東部地區主要依靠產業結構合理化推動經濟增長,中部主要依靠產業高級化推動經濟增長,而西部地區產業結構高級化和合理化對經濟增長的影響較弱[4]。崔宏凱等(2018)認為產業結構高級化對我國經濟增長產生一定的負向影響[5]。陳龍等(2019)認為產業結構優化顯著促進了農村經濟的增長,并且對于地區的金融規模有著較強的反哺作用[6]。嚴太華等(2020)使用面板向量自回歸模型分析資源型城市產業結構優化與經濟增長的關系,認為資源型城市產業結構合理化促進經濟增長,產業結構高級化抑制經濟增長[7]。張乃麗等(2019)基于日本都道府縣面板數據實證考察日本產業結構與經濟增長的關系,認為產業結構高級化是推動經濟增長的重要動力[8]。賀珍瑞等(2017)選取山東省17個地級市作為樣本,分時間段考察了山東省產業結構優化對經濟增長的影響,認為山東省產業結構合理化對經濟增長的影響大于產業結構高級化對經濟增長的影響,兩者影響程度差異隨著工業化進程的推進而縮小[9]。

二是從產業層面分別考察三次產業對經濟增長的影響。胡之光等(2017)將第二產業劃分為傳統產業和高技術產業,建立兩個雙向固定效應回歸模型分別考察東北地區和長三角地區產業結構對經濟增長的影響,研究發現傳統產業對兩地區的負向影響均不顯著,高技術產業不能顯著推動東北地區經濟增長,卻能對長三角地區經濟增長起到強勁的促進作用[10]。吳瑾(2017)使用Granger因果關系檢驗細分了三次產業對經濟增長的影響,發現第二、三產業的發展均對經濟增長有重要推動作用,進入21世紀以來,第三產業的發展與經濟增長存在相互影響的關系[11]。李根(2017)使用協整檢驗、Granger因果關系檢驗等方法考察長江經濟帶產業結構調整對經濟增長的影響,研究發現該地區第三產業產值增加與經濟增長互為原因[12]。王琛(2019)基于省級面板數據,構建靜態面板回歸模型,測算了我國東、中、西地區第一、二、三次產業增加值對經濟增長的貢獻彈性,分析了區域經濟增長與產業結構的關系[13]。張明龍等(2015)在線性回歸模型中引入制度因素作為虛擬變量,分別考察了1978-1992年和1992-2011年兩個時間段浙江省三次產業增加值對經濟增長的影響[14]。

以上研究的視角、模型、方法及關于產業結構對經濟增長作用的結論不盡相同,為本文研究提供理論借鑒。整體來看,已有相關研究多傾向于從產業結構優化的角度考察產業結構對經濟增長的影響,較少從三次產業的視角實證分析河南省產業結構變動對經濟增長的影響。基于此,本文采用靜態面板回歸模型,基于河南省18個地級市1997-2018年間的數據,探究河南省三次產業結構對經濟增長的影響,為促進河南省經濟高質量發展提出合理化建議。

二、實證分析

(一)指標選取及數據來源

為研究河南省產業結構與經濟增長的關系,通過查閱相關文獻,最終選取第一、二、三產業增加值作為刻畫產業結構的重要指標,選取地區生產總值作為衡量地區經濟增長的重要指標。其中,表示第一產業增加值、第二產業增加值、第三產業增加值、地區生產總值的單位均為億元。

1992年,鄧小平南巡談話之后中國正式確立建設社會主義市場經濟體制目標,此后經濟體制相對穩定,由于1997年河南省進行行政區劃調整,所以為避免制度變化與行政區劃調整對分析結果的影響,本文選取1997-2018年河南省18個地級市的地區生產總值和第一、二、三產業增加值作為樣本數據,所有相關數據均以1997年為基期進行不變價格處理,具體數據源于《河南統計年鑒》。

(二)數據預處理

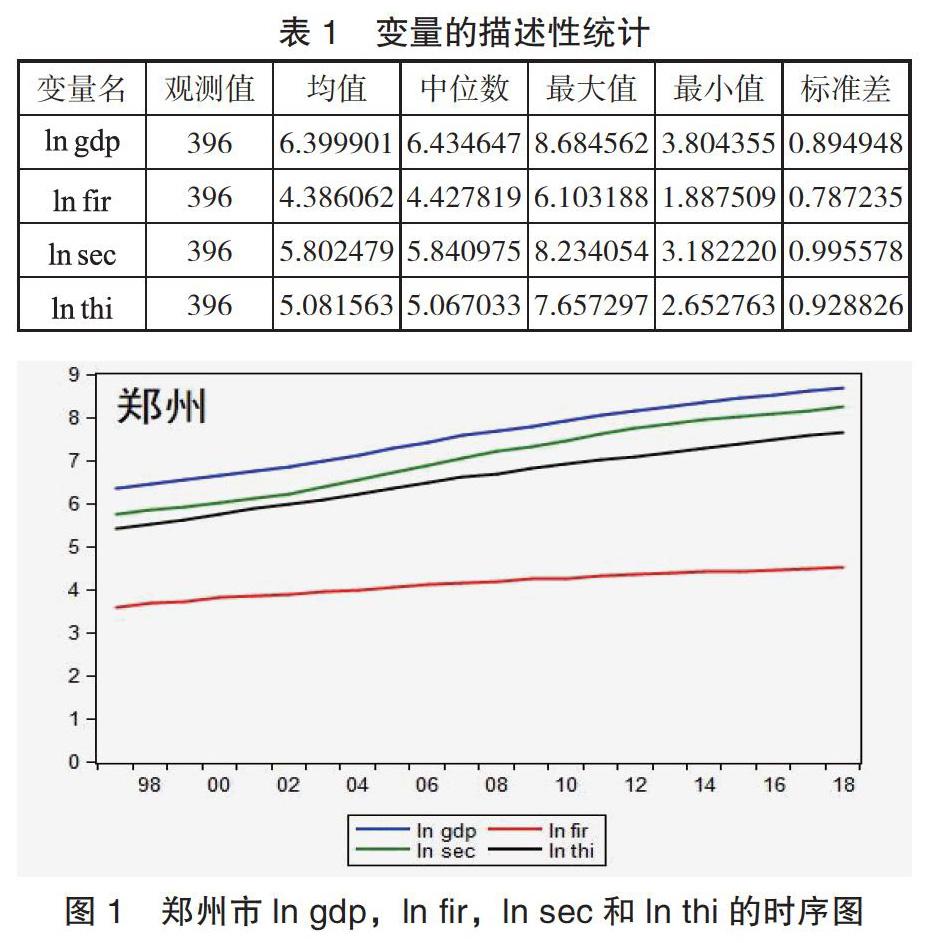

對相關變量的原始數據做取自然對數處理,以消除指數增長趨勢和異方差對于實證分析結果的干擾。同時,繪制河南省18個地級市相關變量的時序圖。如圖 1,以鄭州市為例,取自然對數后的4個變量均無指數增長趨勢,說明數據預處理合理且有效。其余17地市均存在類似變化趨勢。

(三)單位根檢驗

為避免偽回歸的現象,本文對河南省18個地級市各變量的平穩性進行面板單位根檢驗。同時,為了單位根檢驗的準確性,本文采取相同根單位根檢驗LLC,不同根單位根檢驗IPS及Fisher-ADF三種方法。各變量檢驗結果如下表,表中所列數字為各檢驗方法的檢驗統計量,括號中是相應接受原假設的p值。

由表2清晰可知:變量的LLC檢驗p值為1.000,IPS檢驗p值為0.7664,ADF-Fisher檢驗p值為0.8927,均明顯高于顯著性水平0.05,因此接受原假設,即該變量為非平穩序列;以相同的方法檢驗變量,和,不難發現變量,和均為非平穩序列。

對變量進行一階差分,變量的LLC檢驗p值為0.0014,IPS檢驗p值為0.2309,ADF-Fisher檢驗p值為0.1045,其中,IPS檢驗和ADF-Fisher檢驗的p值大于顯著性水平0.05,因此,仍接受原假設,即的一階差分序列仍不平穩;同理,變量,和的一階差分序列不平穩。

進而對變量進行二階差分,變量的LLC檢驗,IPS檢驗與ADF-Fisher檢驗的p值均為0,均低于顯著性水平0.05,因此拒絕原假設,即的二階差分序列平穩;同理,變量、和的二階差分序列平穩。

綜合對比表2的檢驗結果,變量,,和的原始序列和一階差分序列均不平穩,經過二階差分后,各變量的二階差分序列均為平穩序列,說明河南省GDP與三次產業增加值的自然對數型變量均存在二階單位根過程,即各變量均為二階單整序列。

(四)協整檢驗

在現實生活中,很多經濟變量往往不是平穩序列,但是這些變量之間可能存在長期均衡關系,即協整關系。協整檢驗則是為了考察非平穩變量之間是否具有長期均衡關系的驗證過程。基于上述面板單位根檢驗結果,本文選取的諸變量均不平穩,且為同階單整序列,滿足面板協整檢驗的前提條件,為進一步確定諸變量是否存在長期均衡關系,筆者使用Fisher面板協整檢驗方法進行檢驗,其原假設為:“存在相應個數的協整向量”,具體檢驗結果如下表:

由表3檢驗結果可知,在顯著性水平0.05下,河南省對數型GDP與三次產業增加值之間存在三對協整關系,即各變量之間存在長期穩定的均衡關系,這為避免偽回歸,進而構建面板回歸模型提供了可靠依據。

(五)面板回歸模型的判定與構建

面板回歸模型根據截距項向量和解釋變量參數向量的不同要求可分為:不變系數模型、變截距模型和變系數模型三種類型。為了避免模型形式設定出現偏差,提升參數估計結果的有效性,筆者首先采用模型設定檢驗確定面板回歸模型的形式。

面板回歸模型設定檢驗通常使用協方差分析檢驗,該檢驗設定兩個原假設:假設1()為所有截面的解釋變量參數相等;假設2()為所有截面的截距項相等,解釋變量參數也相等。該檢驗的判定標準分為下列兩個方面:(1)若接受假設2,則模型設定為不變系數模型,檢驗結束;(2)若拒絕假設2,則繼續檢驗假設1,若接受假設1,則模型設定為變截距模型,反之拒絕假設1,則模型設定為變系數模型。檢驗統計量和由下列公式計算而得:

由表4可知,,遠大于0.5%顯著性水平下的臨界值1.69,拒絕,說明該模型設定需考慮截面成員的個體影響。從而繼續檢驗假設1,由于,遠大于0.5%顯著性水平下的臨界值1.93,拒絕,說明該模型既存在截面成員的個體影響又存在結構變化,因此應選擇為固定效應變系數模型作為面板回歸模型的設定形式。模型具體形式如下:

模型(1)中,為地級市i在第t年的對數型GDP,為地級市i在第t年的對數型第一產業增加值,為地級市i在第t年的對數型第二產業增加值,為地級市i在第t年的對數型第三產業增加值,為河南省18個地級市三次產業增加值對經濟增長的平均貢獻度,為地級市i三次產業增加值對經濟增長的貢獻度與平均貢獻度之間的偏差,,,分別為地級市i的第一、二、三產業增加值對經濟增長的貢獻彈性,,和共同刻畫了地級市i的產業結構。模型(2)中,,,及表示的含義與模型(1)相同,b,c,d分別為河南全省的第一、二、三產業增加值對經濟增長的貢獻彈性。

其中,常數項與各解釋變量均在1%的顯著性水平下拒絕原假設,通過顯著性檢驗,擬合效果較好。

(六)模型精度檢驗

為了驗證回歸結果的準確性,筆者選取“相對誤差絕對值平均”(Mean Absolute Percentatge Error)作為測度指標對模型進行樣本內預測的精度檢驗,即將2018年河南省全省和18個地級市的三次產業增加值分別代入到模型(3)和(4),通過計算預測值對真實值的偏離占真實值的比例來測度預測效果。計算公式如下:

其中,表示各區域相對誤差,表示各區域經濟增長的真實值,表示各區域經濟增長的預測值。具體檢驗結果如下表:

由表6可知,各地級市相對誤差均控制在0.3%以內,平均相對誤差控制在0.2%以內,全省相對誤差控制在0.002%以內,說明使用模型(3)和(4)進行樣本內預測的偏差較小,精度較高,模型構建較為合理。

(七)結果闡釋

從全省來看,產業結構與經濟增長之間存在顯著的長期均衡關系,第一、二、三產業增加值均正向影響經濟增長。依據模型(4),河南省第一、二、三產業增加值對經濟增長的貢獻彈性分別為0.1413、0.5502、0.3066,即河南省第一產業產值增加1%可帶動GDP增長約0.1413%,第二產業產值增加1%可帶動GDP增長約0.5502%,第三產業產值增加1%可帶動GDP增長約0.3066%。顯而易見,在河南省經濟發展過程中,第二產業增長的貢獻率最高,第三產業次之,第一產業增長的貢獻率最低。

從省轄市來看,絕大多數區域的產業結構與經濟增長存在顯著的長期均衡關系,同時,各地級市三次產業增長對經濟增長的影響存在區域差異:

1.第一產業增加值對經濟增長的影響。除安陽、濮陽、漯河外,其余15地市的第一產業增加值均對經濟增長存在顯著影響。鄭州、鶴壁、新鄉、許昌、濟源5市的第一產業增加值負向影響經濟增長,其中,許昌、濟源、鄭州3市第一產業增加值對經濟增長的負向影響相對顯著;鶴壁、新鄉兩市第一產業增加值對經濟增長的負向影響相對有限。

開封、洛陽、平頂山等10地市的第一產業增加值正向影響經濟增長,其中,焦作、周口、商丘、信陽、開封、駐馬店6市第一產業增加值對經濟增長的貢獻彈性高于全省平均水平,正向影響較為顯著;南陽、平頂山、洛陽、三門峽4市第一產業增加值對經濟增長的貢獻彈性低于全省平均水平,正向影響較為有限。

2.第二產業增加值對經濟增長的影響。河南省18個地級市的第二產業增加值均正向影響經濟增長。其中,濟源、鶴壁、漯河、三門峽、焦作、許昌、洛陽7市第二產業增加值對經濟增長的貢獻彈性均高于全省平均水平,正向影響突出;平頂山、鄭州、安陽、濮陽4市第二產業增加值對經濟增長的貢獻彈性雖低于全省平均水平,但均超過0.5,正向影響較為顯著;南陽、新鄉、周口、駐馬店、開封、信陽、商丘7市第二產業增加值對經濟增長的貢獻彈性低于0.45,正向影響相對有限。

3.第三產業增加值對經濟增長的影響。河南省18個地級市的第三產業增加值均正向影響經濟增長,除焦作、漯河外,其余15個地級市第三次增加值對經濟增長的貢獻彈性均高于全省平均水平。其中,新鄉、商丘兩市第三產業增加值對經濟增長的貢獻彈性超過0.5,正向影響較為顯著;鄭州、濮陽、信陽、開封、安陽、許昌5市第三產業增加值對經濟增長的貢獻彈性超過0.4,正向影響相對顯著;洛陽、駐馬店、平頂山、南陽、濟源、周口、鶴壁、三門峽8市第三產業增加值對經濟增長的貢獻率雖高于全省平均水平,但低于0.4,正向影響相對有限。

三、結論與建議

(一)結論

綜合對比河南省各區域三次產業結構與經濟增長的關系,本文研究發現產業結構不僅是經濟增長的重要影響因素,并且產業結構對經濟增長的影響有著明顯的區域特征:

第一,從全省來看,河南省產業結構中的三次產業與經濟增長之間存在正向變動關系,從三次產業增加值對經濟增長的貢獻彈性可知,第二產業是河南省經濟增長的支柱產業,產業結構趨向于“二、三、一”。

第二,受歷史因素的影響,河南省通常依據地理位置被劃分為:豫東、豫西、豫南、豫北以及豫中5個地區。其中,豫東包括開封、商丘、周口3市;豫西包括洛陽、三門峽2市;豫南包括南陽、駐馬店、信陽3市;豫北包括安陽、新鄉、焦作、濮陽、鶴壁、濟源6市;豫中包括鄭州、平頂山、許昌、漯河4市。

從各區域來看,豫中、豫西與豫北地區(除焦作、新鄉之外)的產業結構類似,第二產業為經濟增長的第一推動力,第三產業為經濟增長的第二推動力,第一產業對經濟增長的正向影響微弱甚至出現負向影響,產業結構趨于“二、三、一”。焦作、新鄉兩市雖地處豫北地區,但其產業結構與該區域產業結構的整體特征有所差異:焦作市產業結構中的第二產業為經濟增長的主要推動力,但第三產業對經濟增長的貢獻率低于第一產業,產業結構趨于“二、一、三”;新鄉市產業結構中的第一產業雖同樣對經濟增長產生負向影響,但該市經濟增長的第一推動力為第三產業,第二產業對經濟增長的推動力略遜于第三產業,產業結構趨向于“三、二、一”。

豫東(除周口之外)與豫南地區(除南陽之外)的產業結構類似,第三產業為經濟增長的第一動力,第一、二產業對經濟增長的推動效果同樣顯著。具體而言,開封、駐馬店兩市的產業結構趨向于“三、二、一”,商丘、信陽兩市的產業結構趨向于“三、一、二”;周口市產業結構中的第一產業為經濟增長的第一推動力,產業結構趨向于“一、二、三”;南陽市產業結構中的第二產業為經濟增長的第一推動力,第三產業為經濟增長的第二推動力,第一產業對經濟增長的拉動作用雖低于該區域其他地市,但高于豫中、豫西與豫北地區,產業結構趨向于“二、三、一”。

(二)政策建議

1.各地區以發展優勢產業為主,推動產業結構優化升級。各地區應堅持“發揮優勢,突出特色”的產業發展原則,鼓勵優勢產業做大做強,優化產業布局。

具體而言,鄭州作為國家中心城市之一,不僅在交通運輸條件方面具有得天獨厚的優勢,更是集中了一批國內高水平大學和科研院所。近些年,隨著居民消費能力和水平的不斷提高,以旅游業、餐飲服務業、房地產業等為主的第三產業迅速發展。為進一步推動區域產業結構轉型升級,鄭州、新鄉、許昌、漯河4市應以鄭州為中心,充分利用鄭州市國際性綜合交通樞紐、域內科教資源豐富、高端人才相對充足的區位優勢,積極發展以信息、金融、物流為核心的現代服務業,優化升級以商貿餐飲、旅游、房地產為主要代表的傳統服務業,加快第三產業的市場化、產業化和社會化進程,不斷滿足消費者日益增長的消費需求。

豫西、豫北地區以及平頂山、南陽二市屬于傳統工業發達地區,域內礦產能源資源豐富,工業門類齊全、基礎好,域內科研院所較多,區位優勢顯著。因此,該區域要充分發揮科研院所資源優勢,在傳統工業中引入高新技術,提高資源利用效率和工業制成品的科技含量;積極培育發展一批科技含量較高的高新技術產業,促進高新技術產業集群化、規模化發展,推動傳統制造業向高端制造業的轉型升級。

豫東、豫南地區屬省內農業發達地區,以平原為主的地形條件、密布的河網為農業生產提供了優越的自然條件。該區域要不斷鞏固提高第一產業的戰略基礎地位,利用農業生產優勢,發展綠色農業,不斷提高農業生產的科技化、產業化、機械化、市場化水平,著力提高農業生產力,在此基礎上以農產品深加工為契機,延長農業產業鏈,建立健全具有區域特色的輕工業體系,提高輕工業生產能力;同時,利用好自身的勞動力資源優勢和交通運輸優勢,承接東部沿海地區的某些傳統制造業的產業轉移,從而為經濟的長遠發展打好產業基礎;開封市要充分發揮緊鄰省會的地緣優勢,積極融入鄭汴一體化進程,推動自身產業結構優化升級,實現區域經濟發展。

2.加大對欠發達地區的扶持力度。河南省的經濟欠發達地區主要集中于豫東、豫南地區,這些地區的工業基礎較差,產業結構的調整較為滯后,缺乏優勢產業以及長期的經濟發展動力。因此,要合理運用財政政策,加大對經濟欠發達區域的財政轉移支付和政策支持力度,積極推進交通、通信、醫療衛生等基礎設施建設,加大對該地區教育、科研領域的投資力度,積極引導省內、省外資本流入該地區。

3.促進合理分工,推進區域經濟協調發展。由于歷史及現實因素的影響,河南省經濟發展區域差異較大,為了進一步推動河南省經濟發展,實現中原崛起的戰略目標,各地區在充分發揮比較優勢、著力發展優勢產業的同時,要注重區域間發展政策的協調、產業布局的銜接。既要鼓勵各地區適度競爭,增強經濟發展活力,又要堅持分工互補,提高區域經濟發展效益,推動河南省經濟梯度發展。

參考文獻:

[1]干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,46(05):4-16+31.

[2]陳兆明,李敏.產業結構高級化對經濟增長影響的門檻特征分析[J].統計與決策,2019,35(22):139-142.

[3]鄭蕊,何珊,王曉娟.我國產業結構合理化對經濟增長的影響——基于結構偏離度改進視角[J].商業經濟研究,2017(18):164-166.

[4]李翔,鄧峰.中國產業結構優化對經濟增長的實證分析[J].工業技術經濟,2017,36(02):3-9.

[5]崔宏凱,魏曉.民間投資、產業結構與經濟增長——基于我國省級動態面板數據的實證分析[J].經濟問題,2018(01):15-19.

[6]陳龍,王楠,馮麗麗.金融發展、產業結構優化與農村經濟增長關聯性研究——基于面板VAR模型的實證分析[J/OL].當代經濟管理:1-15[2020-02-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20191021.1319.002.html.

[7]嚴太華,宋喆,江唐洋.資源型城市收入差距、產業結構優化與經濟發展[J/OL].重慶大學學報(社會科學版):1-11[2020-03-04].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20191015.1450.002.html.

[8]張乃麗,歐家瑜.產業結構、生產率與經濟增長“減速”:基于日本都道府縣面板數據的實證分析[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2018(01):102-110.

[9]賀珍瑞,洪梅香,牛芳兵.產業結構優化和經濟增長路徑的區域差異研究——以山東省為例[J].東岳論叢,2017,38(11):144-150.

[10]胡之光,陳甬軍.所有制結構、產業結構與東北經濟振興[J].財經問題研究,2017(12):97-103.

[11]吳瑾.居民消費結構、產業結構與經濟增長[J].經濟問題探索,2017(12):18-22+180.

[12]李根.長江經濟帶產業結構調整與經濟增長關系研究——以湖北省為例[J].湖北社會科學,2017(12):60-65.

[13]王琛,蘇金梅,侯娜,孫鵬哲.經濟增長與產業結構關系的實證研究——基于省級面板模型[J].內蒙古農業大學學報(自然科學版),2019,40(03):84-91.

[14]張明龍,周劍勇.產業結構與經濟增長關系的實證研究——以浙江省金華市為例[J].浙江師范大學學報(社會科學版),2015,40(05):79-86.

作者單位:魏鴻吉、劉紅琨,吉林大學經濟學院;張涵,四川大學經濟學院