小學教師信息技術應用能力提升策略研究

寧麗艷 劉鳳娟

摘 要:教育信息化2.0時代的到來,對廣大教育者提出了新的要求。為了推動教育事業(yè)朝著現(xiàn)代化的方向發(fā)展,需要從中小學基礎教師隊伍出發(fā),提升教師信息技術應用能力。本文在教育信息化2.0背景下以漢中市為例調(diào)研和分析了小學教師信息技術應用能力現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)其中存在的問題并提出相應改進策略,希望能對小學教師信息技術應用能力的提升有所啟示。

關鍵詞:教育信息化2.0;小學教師;信息技術應用能力;提升策略

中圖分類號:G40-057文獻標志碼:A文章編號:2096-0069(2020)06-0056-05

收稿日期:2020-06-23

基金項目:2019陜西理工大學教育科學研究項目“公平質(zhì)量背景下漢中市‘學在漢中實施路徑研究”(JYYJ2019-09); 陜西省教育廳2019年度服務地方科學研究計劃項目“基礎教育數(shù)據(jù)綜合處理平臺的優(yōu)化與推廣”(19JC011)

作者簡介:寧麗艷(1996— ),女,陜西渭南人,碩士,研究方向為教育信息化;劉鳳娟(1982— ),女,山東青州人,副教授,研究方向為基礎教育信息化。

引言

隨著教育現(xiàn)代化的發(fā)展,將人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等新技術融入教育已成為教育研究者必須關注的重點內(nèi)容。教育信息化從1.0進入2.0時代,步入了創(chuàng)新發(fā)展和滲透融合的更高階段。教育部印發(fā)了《教育信息化2.0行動計劃》,它指出,將信息技術與教育教學深度融合作為教育信息化的核心理念,從有關的基礎應用開始,促進技術與教學的深度融合。[1] 2019年4月,教育部印發(fā)了《關于實施全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0的意見》(以下簡稱《意見》),是目前及今后教師在信息技術應用能力方面提升的重要參考。[2]教師工作司負責人表示,將教師的信息技術應用能力作為教育督查的重點內(nèi)容,做好《意見》的落實工作。這表明,中小學教師信息技術應用能力的不斷提高已成為教育信息化2.0背景下教育現(xiàn)代化發(fā)展必須完成的任務。

一、小學教師信息技術應用能力提升的必要性

面對未來教育支持的創(chuàng)新引領和教育現(xiàn)代化的雙重要求,需要教育信息化提供多樣化、多元化、個性化并促進終身學習的新型教學模式,充分利用人工智能、學習分析等新技術助力教師自身發(fā)展。《意見》發(fā)布之后,廣大教育工作者要及時解讀并有效落實,通過學校監(jiān)督機制和領導培訓提升教師信息技術應用水平。如何在小學階段達到最理想的教學效果,適應教育信息化2.0的時代背景,教育的結構性變革必須建立在信息技術的基礎之上。

(一)順應智能化大環(huán)境,建立教育信息化研究平臺,優(yōu)化教學效果

數(shù)據(jù)在信息化教學改革中占有核心基礎地位。[3]在課堂教學中,通過對各類數(shù)據(jù)的綜合分析,筆者得出:哪些教師應該獲得幫助、哪種資源最符合學生的認知等。[4]對教師來說,數(shù)據(jù)分析能夠及時幫教師認識到自己存在的不足并做出改變。小學生自主學習能力較差,大都需要教師的監(jiān)督,利用現(xiàn)代信息技術手段彌補傳統(tǒng)教學的不足是大勢所趨。小學教師應該順應智能化的時代,利用教育信息化平臺對傳統(tǒng)課堂中的問題深入分析、加以改進,充分發(fā)揮信息化教學的優(yōu)勢。

(二)借助互聯(lián)網(wǎng),共享豐富教育資源,激發(fā)信息技術革命

小學生書本上呈現(xiàn)的知識都是必要的基礎內(nèi)容,更新速度較慢,他們搜集信息的能力又不足,教師可以將與課程有關的各類學習資源通過網(wǎng)絡直接傳輸給學生,學生在家長的監(jiān)督下通過學習終端自主完成網(wǎng)絡資源的學習。[5]這既激發(fā)了學生的學習興趣,又充分體現(xiàn)了學生的主體地位。所以,教育信息化2.0背景下小學教師的信息技術應用能力水平越高,越有利于教育資源的共享和發(fā)布,越能激發(fā)信息技術教學的變革。

(三)實現(xiàn)信息技術與教育教學深度融合,推動教育現(xiàn)代化

教育信息化2.0的主要目的是培養(yǎng)人,提高師生的信息素養(yǎng),實現(xiàn)信息技術和教育教學深度融合。因此,在教育信息化1.0的基礎之上,務必重視教師素養(yǎng)的養(yǎng)成,尤其是教師應用信息技術的能力。小學生對音頻、視頻等混合媒體更加敏感,要求教師在教學中多采用多種媒體結合的教學資源授課。小學教師應該樹立信息化意識,探究解決課堂教學問題的新途徑、新方法。

二、小學教師信息技術應用能力現(xiàn)狀分析

2014年教育部制定了《中小學教師信息技術應用能力標準(試行)》(以下簡稱《能力標準》),把信息技術應用能力分為五個維度,即技術素養(yǎng)、計劃與準備、組織與管理、評估與診斷、學習與發(fā)展。[6]

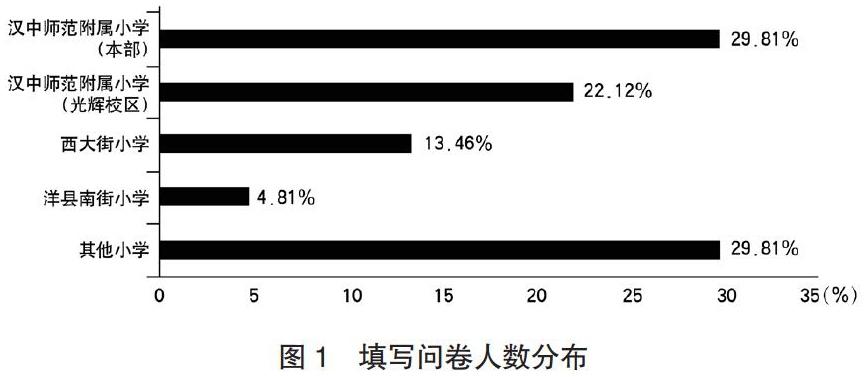

本研究以漢中市為例,在搜集了大量文獻和資料之后,撰寫了調(diào)查問卷,對漢中市小學教師信息技術應用能力進行了系統(tǒng)的研究。通過對教師使用信息技術工具(如多媒體輔助工具)的頻率、使用工具的類型、使用過程中遇到的困難以及學校一年內(nèi)對教師有關信息技術應用的培訓次數(shù)、教師希望學校能夠在信息技術方面提供什么樣的幫助等問題的研究,筆者認識到漢中地區(qū)小學教師的信息技術應用能力水平還需進一步提高。問卷采用網(wǎng)上發(fā)布的方式,為期半個月,發(fā)放總數(shù)共230份,有效填寫調(diào)查問卷總人數(shù)為208人,有效率達90.4%。調(diào)查數(shù)據(jù)如圖1顯示,漢中師范附屬小學(本部和光輝校區(qū))教師答題人數(shù)最多,占51.93%,其余分別是西大街小學、洋縣南街小學以及其他小學教師,其他小學包括西鄉(xiāng)縣東關小學、蓮花寺小學、大河坎鎮(zhèn)中心小學、兩河鎮(zhèn)中心小學等。

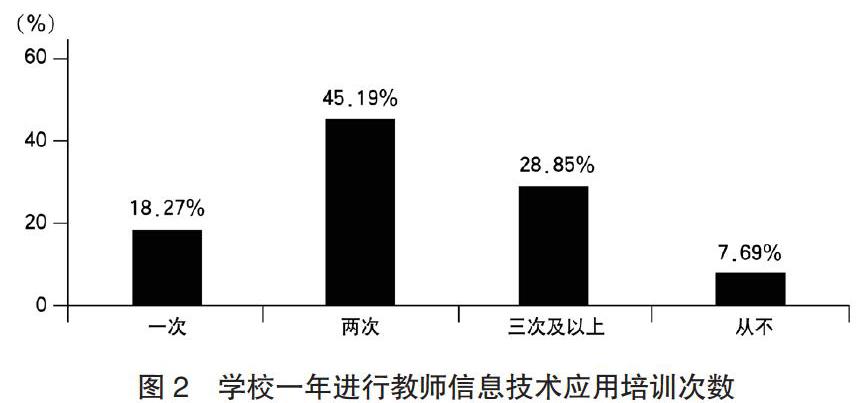

學校一年內(nèi)進行教師信息技術培訓頻率情況分布如圖2顯示:一年進行兩次培訓的占比例最多,為45.19%,從不進行信息技術應用培訓的占7.69%。

通過對問卷結果的分析,結合教育信息化2.0的背景,參照《能力標準》的要求,筆者發(fā)現(xiàn)當前漢中市小學教師信息技術應用能力現(xiàn)狀如下。

(一)教師具備一定的技術素養(yǎng),但是技術資源應用意識較薄弱

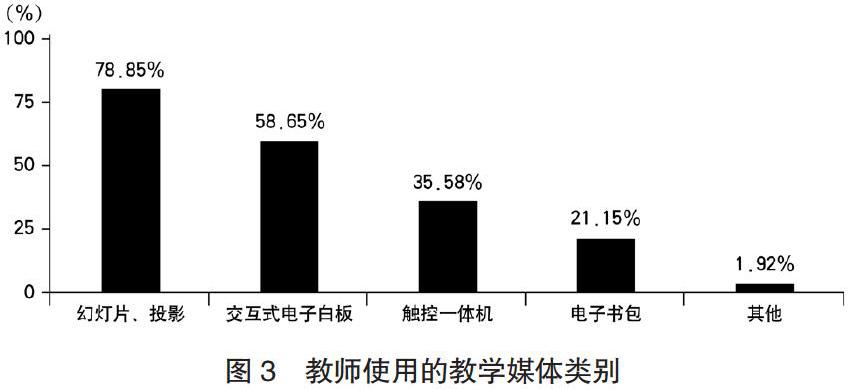

問卷結果如圖3顯示,有大部分小學教師仍然使用幻燈片、投影等教學媒體進行課堂教學,使用電子書包、觸控一體機等其他教學媒體的教師少之又少,這是一種傳統(tǒng)的工具性思維,教師缺乏運用信息技術來優(yōu)化課堂效果的意識。在當今教育信息化2.0的背景下,只有建立正確的思維模式——從工具型思維轉向人工智能思維,合理選擇輔助教學的技術資源,才能沿著教育信息化正確的改革道路前行。小學生的好奇心是他們自主學習的一大推動力。教師在教學過程中,應該采用人工智能的思維方式,激發(fā)學習者的學習興趣,為學生提供豐富的學習體驗。

(二)教師具備一定的計劃與準備能力,但是數(shù)字教育資源設計不完善

調(diào)查結果如表1顯示,希望學校定期進行信息技術校本培訓的教師占69.81%,希望完善硬件設備的教師大約占總人數(shù)的一半。就軟件資源來說,信息時代的學習者喜歡含有多種媒體素材混合而成的知識。在對小學生教學的過程中,教師多沿用與書本知識相同的課件授課,課件資源單一化不足以支持課堂教學。對于硬件資源,53.77%的教師認為應該完善學校的硬件設備。如今教育部針對低年級學生,都配有相應的教學光盤來配合日常的教學活動,如果學校再缺少播放的媒體,光盤也就形同虛設了。[7]所以,學校應該從完善硬件資源方面入手,確保設備和數(shù)字技術資源在教學環(huán)境中配合起來,設計出符合教學要求的教育資源,有效促進教學資源的多樣化發(fā)展。

(三)教師具備一定的組織管理技巧,但是信息技術教學應變能力不夠成熟

如表2顯示,部分教師對于課堂中信息技術工具的操作應變能力還不夠成熟,遇到突發(fā)情況時不能獨立解決。小學生對于新奇的設備富有強烈的好奇心,面對新型媒體,他們迫不及待想去使用。比如:就信息技術學科來講,學生通常在機房上課,如果有的學生到得晚,就沒有好的電腦可以使用了。雖然電腦數(shù)量多于上課學生的數(shù)量,但是有幾臺電腦由于沒有及時處理故障,長時間閑置,便無法正常操作了。同樣,其他學科也是如此,長期這樣的話,能正常使用的設備數(shù)量總是供不應求,最終會嚴重影響學生的學習。

(四)教師掌握一定的評估與診斷方法,但是信息技術評價能力有限

如表2所示,有1.89%的教師選擇了其他困難,他們認為自己雖然能夠依據(jù)學習目標的要求,合理設計評價方案,但是評價工具的選擇僅限于學校提供的資源(比如學生發(fā)展記錄冊、成績單等)。面對新型的評價工具和評估軟件,有部分教師不了解它的使用方法,所以,評價的結果并不是很樂觀。結合筆者對評估與診斷維度和發(fā)展性要求的理解,小學教師需要合理選擇評價工具,利用技術收集工具對學生學習過程的表現(xiàn)進行深入的分析,進而提出有效的優(yōu)化對策。

(五)教師具有一定的學習與發(fā)展目標,但是信息工具應用方式傳統(tǒng)化

有部分教師對多媒體等工具的使用依舊是一味地單擊鼠標,傾向于完成任務式教學。小學生注意力集中時間很短,教師制作的課件若都是簡單的圖片加文字,難以體現(xiàn)出以學生為主的教學理念,如表2所示,這源于教師自身信息素養(yǎng)的淡薄,忽視了學科課程內(nèi)容與信息技術融合的重要性。為了順應教育信息化的大背景,需要教育者摒棄傳統(tǒng)的教學模式,根據(jù)教學的要求,不斷探索,采用現(xiàn)代化的教學方法,掌握教師專業(yè)發(fā)展必須具備的技術手段,提高信息技術應用能力和水平。

三、小學教師信息技術應用能力提升策略

教育信息化2.0背景下,教育工作者如何從信息技術應用能力標準的五個維度出發(fā),合理運用互聯(lián)網(wǎng)去優(yōu)化、改善教學,是個亟須思考和解決的問題。筆者通過搜集有關資料、文獻,并結合對漢中市地區(qū)小學教師信息技術應用能力的反思和總結,提出以下改進策略。

(一) 應用信息化的技術資源,提升教師的技術素養(yǎng)

學校應該從教師使用的最基本的教學媒體入手,鼓勵教師從思想上認同并接受新型教學媒體,培養(yǎng)教師探究應用引導學生多樣化學習的信息化技術資源進行授課。在日常的教學過程中,學校可以舉辦信息技術授課的比賽,對教師的技能劃分等級,并給予優(yōu)秀教師榮譽證書。在比賽中,教師會對自己的技術水平有一定的了解,也會向優(yōu)秀的教師學習。應用信息化的技術資源授課,突出教育信息化2.0創(chuàng)新發(fā)展的一大特征。總之,教育者應該克服把信息技術僅僅視為教學工具的思想,主動應用信息化的技術資源,用信息技術手段優(yōu)化課堂效果,促進教師信息技術應用能力的提升。

(二)運用互聯(lián)網(wǎng)的教育教學資源,提升教師的計劃與準備能力

對于教師多沿用與書本知識相同的課件授課,設計的數(shù)字教育資源不合理的問題,需要從教師自身的能力水平出發(fā)予以解決。授課前,教師要對授課對象進行學習特征分析,依據(jù)教學目標的要求,選取適合學生的教學方法,對于一些傳統(tǒng)的教學方式難以解決的教學重難點知識,通過互聯(lián)網(wǎng)搜索,應用信息技術手段展示出來,便于學生學習。比如,針對一些學科名詞定義或抽象的概念,教師可以從網(wǎng)絡上查找有關的視頻或者動畫插入課件中,幫助學生理解。另外,教師還應該在課前對將會使用的資源、計算機設備進行調(diào)試,預測課上應用時可能會出現(xiàn)的所有問題,盡早設計出解決的對策。

(三) 定期開展校本培訓,提升教師的組織與管理技能

為了培養(yǎng)一支適應新時代的小學教師隊伍,每個學校應當定期開展有針對性的現(xiàn)代信息技術的校本培訓,提高小學教師的組織與管理技能,進而提升信息技術教學應用能力。培訓的形式有:聘請專門技術人員教授信息技術教學設備的日常維護技巧;聘請專家開展新型教學媒體的使用技巧講座。培訓方式是初期教師線上自學,之后學校應安排專家及相關技術人員對教師進行集中培訓。培訓時還應該制定相應的約束機制,包括培訓目標、考核制度等。 [8] 此外,教師在課堂教學中,應該經(jīng)常使用技術工具記錄學生的表現(xiàn)情況,以全面提升教師的組織與管理技能。

(四)利用信息化的網(wǎng)絡評價機制,提升教師的評估與診斷能力

教師需要提升自身的信息技術應用能力,使用信息化的網(wǎng)絡評價機制。一方面,學校應該定期更新、優(yōu)化教師的網(wǎng)絡評價系統(tǒng),例如電子檔案袋系統(tǒng)、成績管理系統(tǒng)等。另一方面,加強關注不會熟練操作的教師,給予他們幫助。與此同時,教師更應該關注學生的過程性評價。定期利用在線測評系統(tǒng)對學生做出診斷,把傳統(tǒng)評價方式易于實踐的優(yōu)勢與信息化網(wǎng)絡評價機制準確度高的優(yōu)勢結合起來,在過程性評價和結果性評價中一同促進教師信息技術應用能力的提升。

(五)建立教師學習交流平臺,實現(xiàn)教師的學習與發(fā)展

在教育信息化2.0的大背景下,教育者應該探求應用信息化手段的授課模式,發(fā)揮信息技術的優(yōu)勢,提高教師教育發(fā)展的積極性,將教師在傳統(tǒng)課堂上做得不夠好的地方,通過信息技術手段加以實現(xiàn)。[9]通過互聯(lián)網(wǎng)建立教師學習交流平臺,定期與專家交流溝通,促進自身專業(yè)能力的發(fā)展。學校可以在本校網(wǎng)站上建立一個教學資源庫,鼓勵教師把優(yōu)秀的教育資源上傳至網(wǎng)站并及時更新,不斷提升教師的教育教學能力。這樣一來,可以促進每位教師自身信息化教學水平的提高,從而使他們能夠在平時的一點一滴中提高自身信息技術應用能力。

四、結束語

總而言之,教育信息化是教育發(fā)展的顯著特征,教育信息化2.0的發(fā)展趨勢將推動新一輪教育現(xiàn)代化的改革步伐,邁向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的2.0需要每一個教育工作者不斷摸索。為了適應信息時代的發(fā)展,教育工作者應該在技術變革中從思維層面到行動層面認清教育本質(zhì)、教育改革關鍵,從自身做起,不斷提高自身的信息技術應用能力,實現(xiàn)知識理性和技術理性的和諧共生。

[1]史貝貝,王帆,祁晨詩.教育信息化2.0時代的教學結構變革[J].中國教育信息化,2018(22):6-9.

[2]教育部.教育部就《教育部關于實施全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0的意見》答記者問[EB/OL].(2019-04-03)[2020-05-18].http://www.gov.cn/zhengce/2019-04/03/content_5379198.htm.

[3]劉革平,余亮,龔朝花,等.教育信息化2.0視域下的“互聯(lián)網(wǎng)+教育”要素與功能研究[J].電化教育研究,2018,39(9):37-42,74.

[4]解艷華.教育信息化進入2.0時代[EB/OL].(2018-08-08)[2019-03-02].https://www.sohu.com/a/245843973_100886.

[5]謝雪英.小學教師信息技術應用能力調(diào)查研究:以福州市鼓樓區(qū)為例[D].福州:福建師范大學,2015.

[6]教育部.教育部辦公廳關于印發(fā)《中小學教師信息技術應用能力標準(試行)》的通知[EB/OL].(2014-05-27)[2020-05-20].http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6991/201406/170123.html.

[7]陳永堂.西部農(nóng)村地區(qū)小學語文教師信息技術應用現(xiàn)狀及提升策略:以寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)部分農(nóng)村學校為例[D].銀川:寧夏大學,2015.

[8]韓鳳云.教師信息技術應用能力的提升策略探究[J].中國新通信,2018,20(11):209.

[9]黃澄輝.福建省中小學教師信息技術應用能力提升策略探微[J].中國教育信息化,2017(22):78-80.

(責任編輯 王策 孫志莉)