金融開放新年站上新起點

陳希琳

近兩年,金融業對外開放措施頻出,開放步伐也大大加快,金融業正在張開雙臂擁抱世界,這是我國金融業實力增強的體現。我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,要貫徹新發展理念,建設現代化經濟體系,就需要推動形成全面開放新格局。

金融業進入全面開放新時代

2019年7月20日,國務院金融穩定發展委員會辦公室推出以下11條金融業對外開放措施:允許外資機構在華開展信用評級業務時,可以對銀行間債券市場和交易所債券市場的所有種類債券評級;鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業銀行理財子公司;允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司合資設立由外方控股的理財公司;允許境外金融機構投資設立、參股養老金管理公司;支持外資全資設立或參股貨幣經紀公司;人身險外資股比限制從51%提高至100%的過渡期,由原定2021年提前到2020年;取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司的股份不得低于75%的規定,允許境外投資者持有股份超過25%;放寬外資保險公司準入條件,取消30年經營年限要求;將原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年;允許外資機構獲得銀行間債券市場A類主承銷牌照;進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場。

這11條措施將中國的金融開放推上新起點。國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼向《經濟》雜志、經濟網記者表示,“11條”是對前期金融業對外開放大方向、大政策的細化和落實,將對金融業帶來一系列深刻的影響和變化。

其實,我國金融業一直在循序漸進中穩步推進對外開放。我國金融業對外開放大致經歷了加入世貿組織之前的階段、加入世貿組織至2008年國際金融危機的階段及國際金融危機之后的三個主要階段。2017年以來,隨著各項改革持續推進,金融改革開放進程明顯加快,一系列超預期的金融開放政策陸續落地,金融業進入了擴大開放的快車道。

2017年11月10日,我國宣布放寬外國投資者投資證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制;取消對中資銀行和金融資產管理公司的外資單一持股比例限制,實施內外一致的銀行業股權投資比例規則等。

2018年2月,中國銀監會發布《關于修改〈中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法〉的決定》,進一步開放中國銀行市場,擴大外資銀行在中國的服務范圍。4月,銀保監會發布實施15條對外開放具體措施。

2019年5月,銀保監會公布銀行保險業對外開放12條具體的新措施,取消了外資機構進入中國相關金融領域的總資產規模限制,強調在金融業對外開放中內外資一致的原則,引入“小而精”的中小外資進入中國。

2019年7月20日,國務院金融委辦公室發布最新的“11條”。一方面,鼓勵外資機構深度參與中國的銀行、保險、證券等金融行業,并針對一些領域提前開放時間表;另一方面,在理財公司、養老金管理公司以及債券承銷等細分領域,設定新的開放目標,采取新的開放措施。

“我國金融開放領域不斷擴大,廣度和深度大大提升,一場由國家主導、各部委分別實施的金融業對外開放進程不斷加速推進。”董希淼表示。

要堅定地推進金融開放

“應該說,2017年以來一系列超預期的金融開放政策措施,向國際社會和外資機構再次發出了強烈的開放信號。隨著對外開放的加速,我國金融業將成為建設現代化經濟體系及形成全面開放新格局的主力軍,這將引領金融業進入一個全面開放的新時代。”董希淼表示,全面對外開放,符合我國經濟高質量發展的需要。金融的突出作用在于對資源進行有效配置,我國經濟的轉型升級和“走出去”,都離不開金融業進一步對外開放。

在他看來,金融業對外開放是中國經濟發展的必然結果和現實需要。“一般而言,金融更加開放的國家比金融封閉的國家經濟增長更為迅速。金融是擴大開放的重要領域,大力推動深化金融領域改革與擴大開放,有利于促進和推動全面開放措施的落地。”

“11條”涉及金融業各領域和市場的進一步開放,涉及銀行、保險、債券、證券等多個領域,基本涵蓋金融業的全部范圍。債券方面,主要是拓寬債權信用評級范圍、增發A類主承銷牌照及便利境外機構投資者投資等三個方面。銀行保險方面,主要是允許外資投資設立、參股養老金管理公司。理財方面,鼓勵參與設立、投資銀行理財子公司,以及允許合資設立由外方控股的理財公司。貨幣經紀方面,支持外資全資設立或參股貨幣經紀公司。

董希淼表示,這“11條”將會對我國金融業發展帶來多重積極影響。一是有助于提升資源配置的效率,有利于促進金融法規制度建設,讓金融更好地為實體經濟服務;二是有助于境外投資者和中介機構迅速參與我國資本市場,有利于豐富市場參與者主體類別,逐步改善我國金融業的競爭環境,提升直接融資市場的運行效率。有利于培育形成競爭新優勢,促進開放型經濟的增長動能轉變、發展方式轉變;三是有助于提高我國金融市場競爭力,提供多樣化產品和結構,穩定人民幣匯率,促進跨境資金的持續凈流入。

對于當前金融開放的步伐,國務院發展研究中心金融研究所副所長陳道富向《經濟》雜志、經濟網記者表示,金融開放有兩部分,一部分是金融服務業的開放,即金融機構或者金融機構業務的開放,這一部分的開放取決于國內的競爭狀況和市場格局,目前這一部分外資的金融機構和金融業務在中國占比還很小,而且中國機構的競爭力也在逐步提高,監管能力也有所提升,這塊的步伐是符合中國當前監管能力和金融機構競爭能力實際的,有助于提高中國金融服務業的服務水平和市場競爭力,所以中國應該走到這一步。

“另外一部分是資本賬戶的開放,涉及國外和國內兩個金融市場的連通和資金的跨境流動,這部分將會高度取決于國內外的經濟形勢和宏觀調控能力,中國現在無論境內還是境外的投資機構,市場占比還是比較小的,短期內可能帶來的影響還不是特別明顯,但是將會使整個金融市場的運行特征發生變化。”對于這一部分,陳道富認為還是需要謹慎的,適當開放,需要看中國的監管能力、宏觀調控能力和國內外宏觀經濟形勢如何。

陳道富表示,開放的機遇在于,一方面能比較直接地獲得國際上更加多樣化的金融產品和金融服務,更好地滿足于國內多樣化的金融需求,有助于提高中國金融市場的深度和廣度,激活國內金融市場,提供一些新做法和新模式。另外一個好處就是可以帶來國外的規則、理念、文化,跟中國現有的規則、理念、文化會有一定的不一致,就會產生一定的沖突和訴求,這種沖突和訴求會給現實中國金融市場的發展提供一個契機。

對此,國家信息中心宏觀經濟研究室主任牛犁在接受《經濟》雜志、經濟網記者采訪時表示,過去這些年改革和開放是最重要的動力,也是形成經濟奇跡最核心的成因。“現在我們面臨經濟下行的壓力,還得從這兩個方面找動力,這是一個大背景。我們在制造領域、商品領域等方面幾乎都對外開放了,相對來說,服務領域的開放是比較緩慢的,從2017年以來,已經做了一系列的戰略部署,從國際環境來看,面臨著貿易保護主義抬頭的勢頭,我們堅定地推進貿易自由化、便利化、一體化,現在進一步加大對外開放對經濟發展和全球經貿規則方面有很好地推進作用。”

對于金融開放步伐的加快,中國銀行研究院首席研究員宗良向《經濟》雜志、經濟網記者表示,目前金融開放總體步驟還是基本合理的。“因為開放這么多年,從當今世界來看我國幾十年沒有發生過明顯的金融危機,比如拉美國家發生的金融危機比較多,他們開放的步驟不一定銜接,而我們國家的金融開放還是比較合理的。不能因為面臨貿易戰或貿易摩擦就說今天開放的步子過于大了。”

另外,從我國的開放路徑來看也是比較合理的。“我們總體上偏向于比較務實的開放,在一些特殊領域比如智能產品或者貨幣兌換方面比較審慎,把一些縫隙較小的領域開了,對于縫隙特別大的地方,一方面開放的步驟比較穩妥,另一方面在開放的時候也留出一些國際通行的手段實施良性管理。”宗良表示,我們需要堅定地推進開放。

金融開放也給外資金融機構帶來巨大商機。外資金融機構應充分認識和把握好中國擴大和深化金融業對外開放的信心和決心,主動謀劃,加快布局,積極合作,在深度參與中國金融業改革開放進程中獲得自身的發展。

宗良表示,中國市場還是比較大的,首先,隨著中國財富的增長,外資進入中國,理財業務、資產管理業務、銀行貸款業務肯定會取得快速發展。其次,在“一帶一路”、自貿區、大灣區等方面都面臨很大的機遇。再其次,中西部地區實際上也是非常重要的一個點,不要僅看東部還要看到中西部,當前中部地區或者是西部部分地區成為經濟發展增速比較快、比較穩定的區域,所以外資競爭得要寬一些、大膽一些。

理性看待風險無需過度擔憂

金融業對外開放加速也需防范相關金融風險。我們需要看清開放可能帶來的挑戰。

陳道富表示,開放帶來的一個挑戰就是監管難度會加大,還會帶來社會責任方面的問題。“中國的金融機構有時會從社會責任的角度或者從政策性義務的角度提供一些業務,而國外的這些金融機構可能會從自覺的角度承擔一部分社會責任,但是在政策性業務方面會追求商業性的價值,就會帶來一定的不公平競爭,國外的機構可以完全按照商業性原則開展業務,而中國金融機構還得加上一些枷鎖。另外一個挑戰就是對宏觀調控改進提出更急迫的要求。”

同時在他看來,外資機構進來給我國法律的改進和完善提出了更緊迫的需求。“這么多年中國不是完全封閉的,法制也有所改進,無論是服務業還是資本賬戶都有過開放,在這方面中國的法律其實是有一定威信的,更多考慮的是中國特色,在更加開放的情況下,中國的法制建設需要更加基于市場化。目前中國的法律更多的是以條文法為主,一方面在適應金融市場變化方面不是那么靈活,有很多都是上世紀八九十年代的法律條文,外國的金融機構進來對法律的改進和完善提出了更緊迫的需求。”

金融開放力度的加大、速度的加快,也讓部分人開始擔憂。對此,牛犁表示,現在的風險是不開放或者是開放步驟慢了,過去40年來始終是改革+開放,特別像入世這種重大的節點上,總喊狼來了不行,回頭我們會發現經濟開放的步伐對中國來說,始終是獲得的紅利遠遠大于可能帶來的一些問題。

在推進金融開放的過程中,一直有一種聲音出現,就是如果我們把股權開放那么多,那不是相當于整個金融市場都掌握在外資的手里?

宗良表示,這種擔憂是不合理的,因為在開放的過程中,有一定的股權交叉是必然的,利益是共享的,我們不能獨享利益。第一,開放中間必然會存在利益共享;第二,中國金融機構的實力不斷擴大,我們也希望這種多元化的股權機構更加市場化;第三,在有些領域比如銀行領域,股本金非常大,在這種總量的背景下如果外資金融機構想占有一定的股份是非常困難的。所以在這個方面沒必要太過于擔心。

董希淼表示,對于金融業對外開放可能帶來的風險,我們仍然不能掉以輕心。金融業開放節奏過快引發風險乃至金融危機的案例,在世界范圍內屢見不鮮。如20世紀70年代末開始,包括泰國在內的東盟各國積極推行出口導向的工業化戰略,過快放開匯率、利率和資本市場,結果信貸過度擴張、房地產熱、股市熱造成通脹急升,經濟泡沫越來越大,最終引發了1998年的亞洲金融危機。

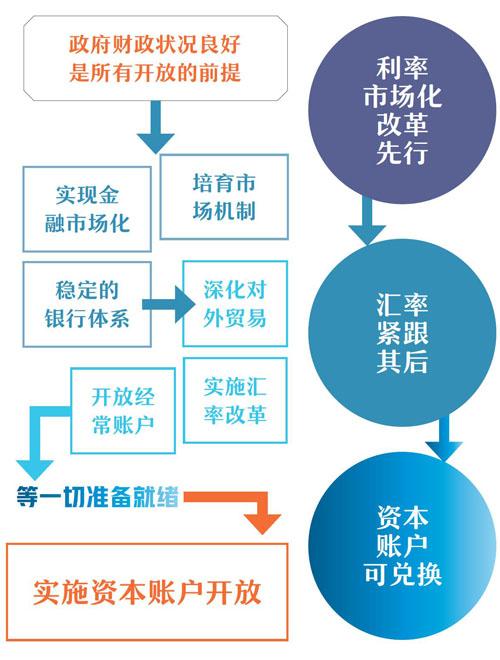

“因此,不能將金融業開放等同于金融和資本流動的自由化。金融對外開放,不但要‘跑得快,還要‘走得穩。也就是說,一定要把握金融業開放的節奏和力度,防范由此帶來的金融風險。”董希淼表示,首先,要做好頂層設計,合理安排開放順序。“關于金融開放的順序,學界和業界看法不一。美國學者麥金農教授在《經濟自由化的順序》中提出,政府財政狀況良好是所有開放的前提,在此基礎上實現金融市場化,培育市場機制和穩定的銀行體系,隨后深化對外貿易,實施匯率改革、開放經常賬戶,等一切準備就緒,再實施資本賬戶開放。近年的研究也表明,從順序上看,利率市場化改革應先行,匯率要緊跟其后,最后才是資本賬戶可兌換。”

董希淼認為,我國金融業在加快“引進來”“走出去”的同時,也要借助人民幣國際化和“一帶一路”建設等歷史契機,大踏步走出去,形成雙向開放的良好局面,并在這個過程中不斷提升競爭力,構建符合新時代需要的大國金融體系。

深化開放行穩致遠之道

董希淼表示,我國金融業擴大和深化開放,機遇與挑戰并存,金融機構、金融監管部門都要積極適應和參與,把握節奏,有效應對,行穩致遠。

第一,國家層面要做好頂層設計,合理安排開放順序。關于金融開放的順序,學界和業界看法不一。我國金融業對外開放,一定要合理安排開放順序,并在開放過程中特別關注國家的金融安全。下一步,要穩步推動人民幣國際化,繼續完善人民幣匯率形成機制,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

第二,監管部門要加強對金融業開放及機構的監管。隨著對外開放進程不斷深入,外資金融機構在我國不斷發展,我國金融市場的交易結構、業務模式將更加復雜,呈現出跨國別、跨市場、跨領域的特點。所以,金融監管機構要彌補制度短板和監管空白,特別是要加強對跨境資本流動的監測、分析和預警,嚴防跨境資本異動對中國經濟金融穩定帶來的沖擊。同時,監管機構還要注重學習借鑒國際監管經驗和標準,加強與發達國家監管機構交流合作,確保監管能力與開放水平相適應。

第三,金融機構要順勢而為,注重自我提升。一是在開放過程中積極學習國外同業先進經驗。發達經濟體的金融機構發展時間長達數百年,經營模式和管理方式等較為成熟,通過相互學習交流,不斷優化產品和流程,取得更好的服務效果。二是在與外資金融機構的競爭中準確定位,發揮比較優勢。中資金融機構對我國經濟發展情況、國家宏觀政策和區域風險特征等的理解更深入,在國內的機構網點布局較為全面等,這些都是外資銀行短期內難以具備的優勢。三是在面對外資的進入時,不應只看到競爭,也要看到合作,發揮各自長處,實現優勢互補和互利共贏。在業務層面,中資金融機構可以利用自身客戶基礎好的優勢,外資金融機構則可以發揮業務模式更加成熟的優勢;在股權層面,外資機構通過持股比例的提高,可以進一步提升其參與管理的話語權,這也有利于我國金融業進一步改善和優化公司治理。

下一步,還要進一步提升我國金融對外開放的水平和質量。金融業對外開放政策既要有利于外資機構進入中國市場,也要有利于拓展中資機構海外發展空間。中資金融機構要抓住“一帶一路”建設和人民幣國際化等契機,大踏步“走出去”,形成雙向開放的良好局面。在這個過程中,我國金融業應不斷提升競爭力,構建符合新時代要求的大國金融體系,在全球經濟金融治理中爭取更多的話語權。