“三體對話”:協(xié)同學習觀照下數(shù)學對話的新路徑

【摘要】協(xié)同學習是一種通過對話實現(xiàn)同伴互助、教師輔導的教學策略。有效的數(shù)學對話是實現(xiàn)協(xié)同學習的必要條件。“三體對話”為數(shù)學對話研究提供了一條新路徑,它立足于課堂教學,關注學生與現(xiàn)實世界的對話、與他人同伴的對話、與自我內(nèi)心的對話,以期讓深度協(xié)同學習真正發(fā)生。

【關鍵詞】協(xié)同學習;數(shù)學對話;三體對話;現(xiàn)實世界;他人同伴;自我內(nèi)心

【中圖分類號】G623.2 【文獻標志碼】A 【文章編號】1005-6009(2020)81-0031-04

【作者簡介】蔣虹,江蘇省常州市武進區(qū)劉海粟小學(江蘇常州,213161)教師,高級教師。

協(xié)同學習是一種通過對話實現(xiàn)同伴互助、教師輔導的教學策略。日本教育學家佐藤學認為它主要由三個要素組成:組織符合學科本質(zhì)的學習、建立相互傾聽的對話關系、提出有挑戰(zhàn)性的問題并展開高層次的思考和探究。那么,如何使這三個要素有機融合呢?筆者認為,深入數(shù)學對話是一條重要的路徑。教師在教學中可以設法構(gòu)建一個立體空間,引導學生進行一種精神相遇的深入對話活動。

一、三體對話的內(nèi)涵

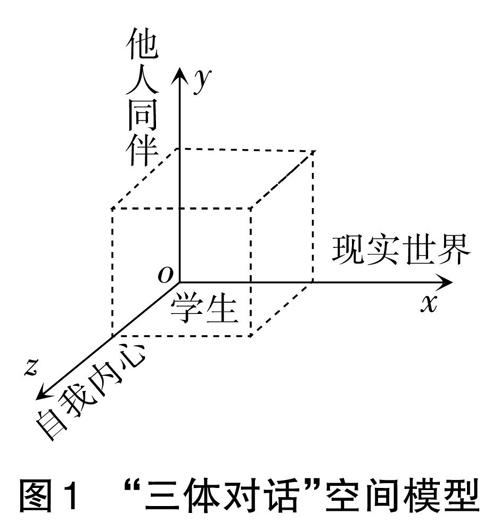

三維世界觀認為:萬物都在一定的空間存在。x、y、z是關鍵性的三個向度,決定著這個空間的大小與走向。學習對話同樣如此,存在著特定的對話空間。三體對話是指教師引導學生分別與現(xiàn)實世界對話、與他人同伴對話、與自我內(nèi)心對話。在這樣三位一體的對話活動中,引導學生辯證地理解知識,系統(tǒng)地自主構(gòu)建,從而使每個學生深度卷入學習之中。與現(xiàn)實世界對話、與他人同伴對話、與自我內(nèi)心對話相當于x、y、z三個向度,穩(wěn)定地構(gòu)成立體的對話空間(如圖1)。它具有三向性,向思維的寬度、廣度和深度延展;它還具有均衡性,延展要平衡、融合、共生。三個向度發(fā)展得越和諧,對話空間就越寬廣,認知活動就越深入。三體對話具有平等性、積極性、序列性、立體性,它的空間建構(gòu)決定著學生學習的深度和品質(zhì)。

二、三體對話在數(shù)學協(xié)同學習中的價值

(一)提升深度理解力

數(shù)學學習注重客觀事實,數(shù)學知識的建構(gòu)需要去情境、去形式、去個體,也就是在對話中要達到共性的理解。三體對話提供多種路徑,讓學生在討論、交流、爭辯和優(yōu)化的過程中完成對知識的個性化處理和轉(zhuǎn)換,從而達成意義建構(gòu)。這個過程既能讓學生對知識本質(zhì)達到融會貫通,又能鍛造他們的深度理解力。

(二)提升高階思維力

數(shù)學思維力是一種數(shù)學化的思維方式。在三體對話中,有需要做出邏輯判斷的問題情境,有能引發(fā)獨立思考的學習過程,更有能形成思維矛盾沖突的交流機會,學生充分運用數(shù)學化思維去發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、分析問題和解決問題。這個過程,在讓學生的思維有機融入學習的同時,更能培養(yǎng)學生思維的深刻性、嚴謹性和批判性,使其向高階思維轉(zhuǎn)化。

(三)提升綜合學習力

史寧中教授提出:數(shù)學核心素養(yǎng)是指具有數(shù)學基本特征的、適應個人終身發(fā)展和社會發(fā)展需要的人的思維品質(zhì)與關鍵能力,也就是讓學生會用數(shù)學的眼光觀察世界,會用數(shù)學的思維思考世界,會用數(shù)學的語言表達世界。在三體對話中,學生積累了豐富的數(shù)學學習活動經(jīng)驗,感受智慧,實踐智慧,從而生成智慧,培養(yǎng)綜合學習力。

三、三體對話讓協(xié)同學習真正發(fā)生

(一)x維:與現(xiàn)實世界對話——寬度決定量的積累

1.結(jié)構(gòu)對話導引,讓思維有軌可行。

數(shù)學思維是動態(tài)的過程。在對話伊始,要給學生提供結(jié)構(gòu)化的對話導引,可以是顯性的學習卡、學習任務、核心問題,也可以是隱性的、不同層級的探究活動。如此,才能讓學生的數(shù)學思維有軌可行,能聚焦,能遷移。比如,教學蘇教版五下《和與積的奇偶性》一課,筆者為學生提供了三個探究活動對話單:1號對話單讓學生“研究兩個非0自然數(shù)的和的奇偶性”;2號對話單讓學生“模仿研究多個非0自然數(shù)的和的奇偶性”;3號對話單讓學生“獨立研究若干個非0自然數(shù)的積的奇偶性”。從研究目標和研究方式可以看出,這是三個不同層級的自主探究對話單。三個活動中舉例的設計與結(jié)論的表達,從設定格式到半開放再到完全開放,讓學生經(jīng)歷了探究方法類比遷移的過程,充分體現(xiàn)了“用結(jié)構(gòu)學結(jié)構(gòu)”的理念,學生從“他組織”走向“自組織”,其書面表達更是化無形為有形,真實刻畫出了他們的思維軌跡。

2.個性對話表征,讓思維有跡可循。

思維是人類特有的高級認知活動,具有內(nèi)隱性、抽象性等特征,小學生的數(shù)學思維基本處于具體形象階段或初級抽象階段,發(fā)展水平極不均衡,類型、特點也有差異。因此,他們在與現(xiàn)實世界對話的過程中形成了豐富的、個性化的意義表征。教師適時鼓勵學生把這些思維痕跡真實地呈現(xiàn)出來,將會為其接下來與他人同伴對話提供差異性的寶貴資源。比如,教學蘇教版五上“解決問題的策略:列舉”單元例2:南山中心小學舉行小學生足球賽,有4支球隊參加,分別是紅隊、黃隊、綠隊和藍隊。如果每兩支球隊比賽一場,一共要比賽多少場?學生利用文字、符號、圖(圖形、圖畫、圖表等)、算式等不同的方式進行了思維的可視化表征,但他們的思維水平有一定的差異。大部分學生的思維需要借助較為具體形象的方式來演示,少部分學生的邏輯推理能力較強,能將生活中的實際情境轉(zhuǎn)化為抽象的數(shù)學模型。這些不同的表征方式讓學生與客觀現(xiàn)實的對話思維躍然紙上,形成了充盈的再生資源。

(二)y維:與他人同伴對話——廣度決定質(zhì)的變化

1.逐層式路徑推進。

語言是思維的外殼。在初級認知資源板塊化呈現(xiàn)時,學生就要在教師的引領下,通過序列化的言語對話闡述自己的觀點,傾聽他人與同伴的想法,在對比中分享,在分享中質(zhì)疑,在思辨中糾偏,在互補中完善,促使思維逐層深入。比如,教學蘇教版三下《小數(shù)的初步認識》,學生在教師引導下,通過兩個層次的對話建構(gòu)小數(shù)“0.5”的本質(zhì)意義。

第一層次:具象表示“你的0.5米”

師:怎樣表示0.5米?

生1:畫一條直線表示1米,將這條直線分

成2份,其中很小的一部分就是0.5米。

生2:我覺得這樣不準確,很小的一部分可以是0.5米,也可以是0.4米。應該將整個線段平均分成10份,其中的5份才是0.5米。

生3:我也覺得應該平均分,不過我不是畫線段,而是畫一個長方形表示1米......

第二層次:抽象出0.5米的含義

師:雖然大家用不同的方式表示1米,但都能準確表示0.5米。這些方法有什么相同點?生4:雖然用不同的方式表示1米,但都是將它平均分成10份,都是取其中的5份,因而都可以用0.5米來表示。

透過學生、教師以及同伴之間的對話,不難發(fā)現(xiàn),不同的學生呈現(xiàn)出了不同的思維表征水平,教師引導學生把自己的思考表達出來,并不斷在分享、對話、溝通中求同存異,從而逐步走向抽象。可以說,與他人同伴深入對話,可以讓學生的思維從零散走向結(jié)構(gòu)、從膚淺走向深刻。

2.模式化思維融合。

從本質(zhì)上來說,數(shù)學是在抽象、概括、模式化的過程中逐漸發(fā)展和豐富的,只有深入到“模型“”建模”的意義上,數(shù)學學習才是真正發(fā)生了。在三體對話中,正確理解概念或解決問題只是達成了一種短程目標。教師注重挖掘概念或問題的核心內(nèi)涵,拓展其與外部世界的聯(lián)系,建立包容性強的問題模型,將能真正促進學生的數(shù)學理解。比如,教學蘇教版五下“列方程解決行程類問題”,學生很容易就能在對話中明晰:當貨車的速度未知,而總路程已知時,可以利用“客車的路程+貨車的路程=總路程“”速度和×時間=總路程”這些等量關系來列方程解決相遇問題。但這樣的理解是淺層次的,數(shù)學對話不能就此停止。教師還可以給學生提供一組生活中的實際問題(挖隧道問題、購物問題、面積問題等),引導他們繼續(xù)研究和對話。最后通過比較、抽象發(fā)現(xiàn):只要已知兩個部分的總和,求其中一個部分的量,就可以用“一部分量+另一部分量=總數(shù)”這個等量關系來列方程解決,而乘法的等量關系具有一定的特殊性。如此,就水到渠成地建構(gòu)出了方程中加法等量關系的模型。

(三)z維:與自我內(nèi)心對話——深度決定體的形成

1.與前我對話,完善現(xiàn)我。

與現(xiàn)實世界對話,基于“我”的視域掌握的信息可能是片面的、存在謬誤的。與他人同伴對話,基于“我們”的視域掌握的信息可能是被動的、零碎的。因此,與自我內(nèi)心對話的首要目標是內(nèi)化統(tǒng)整,形成“現(xiàn)我”的系統(tǒng)知識網(wǎng)絡。比如,蘇教版四下“三角形、平行四邊形和梯形”單元集中認識三種平面圖形的特征,輸出的信息量巨大,大部分學生概念模糊,甚至混亂不清。因此,在單元練習前,筆者讓學生繪制思維導圖。畫思維導圖是促進學生與自我內(nèi)心對話的一種重要方式,能讓其思維從混沌走向明朗,從中心朝著各個方向自由發(fā)散、自由表達。

2.與現(xiàn)我對話,指向未我。

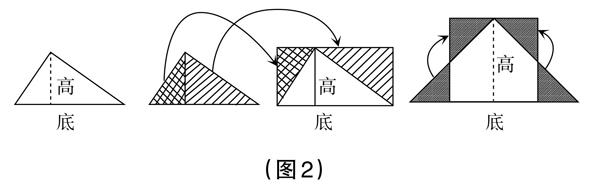

蘇聯(lián)結(jié)構(gòu)主義符號學的代表人物之一巴赫金說,對話是一個無限進行的過程,永遠沒有終點。在與自我內(nèi)心對話的過程中形成“現(xiàn)我”的系統(tǒng)知識網(wǎng)絡,具有開放性和衍生性。在它逐漸成熟的過程中,又會產(chǎn)生新的學習欲望,從而引發(fā)與現(xiàn)實世界對話的新需求。然后,又會引起第二次三體對話活動,這樣立體循環(huán)的對話活動會觸發(fā)學習向更深處進發(fā)。比如,教學蘇教版五上《三角形的面積》一課,探究三角形的面積公式時,學生在教師引導下理解并構(gòu)建出“把兩個完全一樣的三角形拼成一個平行四邊形,根據(jù)平行四邊形的面積公式推導出三角形的面積公式”這一觀念。其實教師往往都容易忽略這一點,受到前一課“平行四邊形轉(zhuǎn)化成長方形”活動經(jīng)驗的直接影響,學生更傾向于“直接把三角形剪移,拼成一個長方形或平行四邊形”這種操作性思維。所以,學生往往會產(chǎn)生這樣的疑問:還可以通過什么方法把三角形轉(zhuǎn)化成我們學過的圖形?這就促使他們繼續(xù)與客觀世界對話,深入探索,從而發(fā)現(xiàn)更多方法(如圖2)。這樣的學習才是發(fā)生了真正的深度覆蓋,培養(yǎng)了學生的立體思維。

佐藤學說,協(xié)同學習就像演奏一首交響樂,每一個人就像不同的樂器,發(fā)出不同的聲音。當各種聲音和諧地匯聚在一起,就奏出了一首動聽的樂曲。三體對話就創(chuàng)造了這樣一個對話空間,從此,深度協(xié)同學習就在這兒發(fā)生了。